農民工福利貧困按功能性活動的變動分解:以上海為例

袁 方,史清華,卓建偉

(上海交通大學 安泰經濟與管理學院,上海 200052 )

一、引言

貧困問題一直是世界各國,特別是發展中國家關注的焦點。長期以來,學者們常用收入、消費或者其他貨幣尺度來度量貧困。雖然這種以收入(或消費)作為尺度測算貧困的方法為貧困研究提供了堅實的經濟學理論基礎,但卻存在著巨大的缺陷(Sen,1992)[1]。Amartya Sen突破了收入和物質的局限,提出了可行能力理論,重新闡述了貧困的內涵,為反貧困提供了全新的思路。目前,已有大量文獻關于能力貧困的研究,然而這些文獻大多關注可行能力的測量和能力貧困的識別(Laderchi,1997; Klasen,2000; Balestrino and Sciclone,2001; Brandolini and D’Alessio,1998)[2-5],很少研究具體的功能性活動對福利貧困的影響或貢獻程度。事實上,消除能力貧困的根本問題不僅僅是“識別是否為能力貧困”,更為根本而又緊迫的是研究“哪些功能性活動(Functioning)對消除能力貧困最為有效”。尤其在政府和社會資源有限的情況下,尋找并集中力量改善這些關鍵(重要)功能性活動對消滅能力貧困極具理論價值和現實意義。

目前,中國正處于城鎮化快速發展時期。根據國家統計局數據,1978年至2013年,城鎮常住人口從1.7億人增加到7.3億人,城鎮化率從17.9%提升到53.7%,年均提高1.02個百分點。中共中央、國務院公布的《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》提出,到2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,戶籍人口城鎮化率達到45%左右,戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差距縮小2個百分點左右,努力實現1億左右農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。農民工是連接農業與工業、農村與城市、農民與工人的橋梁和載體,也是加速實現城鎮化的關鍵因素和主體力量。城鎮化的核心是人的城鎮化,這意味著在城鎮化進程中農民工福利水平得到逐步的改善,這也符合世界各國的一般發展規律。長期以來,有關農民工討薪、工傷保險、職業病以及福利保障待遇缺失等案例層出不窮,其生存環境十分惡劣。農民工所遭受的歧視和不平等直接剝奪了他們許多基本的可行能力,導致福利嚴重受損,這都與城鎮化的初衷相背離。“民工荒”正是對這種不公平的反應、是長期福利嚴重受損的農民集體說“不”的結果(袁方,史清華,2013;程名望等,2012)[6-7]。因此,尋找導致農民工福利貧困的關鍵因素,準確把握農民工福利貧困的變化趨勢、成分類型和內在特征對于正處于高速城鎮化進程中的中國具有重大意義。

在現有文獻基礎上,本文的主要貢獻有三點:第一、本文將Sen的可行能力理論和因子分析模型相結合,并在此基礎上引入FGT指數,構建農民工福利貧困測量框架,并利用2009年和2012年上海農民工實地調查數據,對農民工福利貧困進行度量。第二、本文采用夏普利值分解法,構建了福利貧困的變動分解框架,對福利貧困按功能性活動進行分解。不僅計算出各功能性活動對福利貧困的貢獻度,對導致福利貧困的構成和類型進行討論分析,還將具體分析各功能性活動的增長、再分配和貧困線變動對貧困變化的影響,尋找福利貧困變化的內在特征,以期為將來制定福利保護公共政策提供理論依據。第三、充分考慮不同農民工群體的異質性。不同類型的農民工可能遭受不同程度的福利貧困,而有效的公共政策應明晰不同群體的政策效果差異性(Patton et al.,1993)[8]。因此,本文將對農民工按教育程度、年齡和進城時間進行分組,以深入考察不同組群的農民工所遭受的福利貧困的差異性。

本文其余部分安排如下:第二部分為背景介紹,包括農民工的基本情況和所遭受的福利貧困問題。第三部分構建福利貧困的變動分解框架。第四部分為實證研究,詳細測量了農民工的福利貧困,以及按功能性活動分解的結果;最后是簡要結論。

二、背景:農民工以及福利組成

(一)農民工及其它

“農民工”是中國特殊的城鄉二元社會結構的產物,是指脫離農業生產、在城市從事非農業生產經營并短期或者長期居住在城市的持農業戶口的產業工人。過去二十多年來,數量龐大的農民工群體為中國經濟發展和城市化推進做出了巨大貢獻,為整個社會帶來了顯著的正外部性。根據統計,2011年中國農民工總量大約為2.25億,這個龐大且不斷擴大的群體同時游離于城鄉之間和城市社會的底層。而新生代的農民工占流動勞動力人數的比例越來越高,這個年輕的群體有較高的教育程度,且思維更加開放和活躍,對城市擁有更高的愿望和訴求(萬廣華,2011;程名望等,2012)[9]。不幸的是,政府卻把對農民工的歧視制度化與合法化,剝奪了他們所應有的福利水平,不僅基本被排斥在城市的社會福利和社會保障體系之外,他們的經濟收入還被制度性地壓低了(史清華等,2004)[10]。雖然2006年國務院發布了《關于解決農民工問題的若干意見》,系統地提出了農民工工資、社會保障、技能培訓、權益保障機制等多方面政策措施,但卻遠沒有達到預期的政策目的。戶籍制度造成的城鄉二元經濟社會結構依然存在;社會保險,參保率低,人均收益水平低,保險關系轉移接續難使針對農民工的社會保險制度形同虛設,農民工福利損失和貧困狀況并沒有因此得到有效改善。

根據2009年國家統計局上海調查總隊對外來在滬農民工的實地調查,外來農民工的月平均收入為2009元,而本地勞動者月平均收入為2808元,兩者名義收入相差近800元,加之社會保障和福利水平低以及加班時間遠多于本地勞動力等情況,農民工實際貧困水平更嚴重。中國社會科學院在《中國城市發展報告2011》中指出,城市貧困問題日益突出,農民工因其市民化進展緩慢成為城市主要貧困群體。具體表現為農民工和城鎮職工工資比例差距越來越大,2005年兩者比例是1.73,到2008年是1.81,2009年達1.90。長期福利受損的農民工采取用腳投票的方式進行抗爭,導致了東部沿海地區頻繁爆發以“民工荒”現象為核心的諸多社會經濟問題。此外,生存艱難的農民工更容易走上違法犯罪道路,成為社會中一支最不穩定的因素。因此,保護并改善農民工福利以促進社會和諧穩定發展已經成為政府面對的重要問題。

盡管已有大量文獻關注農民工貧困問題,但這些文獻大多局限于收入或消費等經濟視角(Yang,Robert and Xin,2006; Wu,2004; Shi,2008; 程名望,史清華,楊劍俠,2006)[11-14]。然而,發展經濟學泰斗Amartya Sen一再強調,經濟收入或物質匱乏僅是貧困的表象和結果,難以深刻反映引發貧困的社會歷史原因和復雜的人文環境和政治經濟因素,并忽視了背后所隱藏的“能力”、“機會”、“權利”、“文化”和“精神”的存在。在中國,學者們試圖從可行能力的角度研究農民工福利貧困。徐瑋和董婷婷(2009)從工具性自由的五個維度(政治自由、經濟條件、社會機會、透明性保證和防護性保障)分析了導致農民工群體“可行能力”貧困的原因[15]。張小娟(2012)從幸福的三個維度和可行能力的六個維度構建基于可行能力視角的幸福感指標體系,并發現:性別、文化程度、所在行業顯著影響農民工的可行能力,而年齡和外出時間則沒有影響[16]。葉戰備(2009)認為中國農民工問題實質上是其可行能力的匱乏,而其原因主要是制度障礙、利益組織缺失、信息不對稱等[17]。Sen所提出的“能力貧困”理論豐富了貧困內涵,有助于加深我們對貧困的理解。因此,本文將采用Sen所提出的“能力貧困”理論進行農民工福利貧困測量和分解的研究。

此外,目前的研究結論很自然都將農民工所面臨的福利問題歸因于城鄉二元結構以及對應的戶籍制度(鐘寧樺,2011;Liu,2005)[18-19]。誠然,戶籍制度的確是導致農民工福利受侵害的主要原因,但戶籍制度的改革進程并非一蹴而就,公安部已下文將于2020年完成戶籍制度的改革,將附著在戶口上的利益進行逐步剝離。那么在接下來的六年中,更為緊迫且更有意義的事情是如何在戶籍制度不斷改革中保護和改善農民工福利?這不僅需要準確的實地調研數據,還要構建一套福利貧困的分解模型與方法。這些問題的研究,既是學術探索和創新的機會,更是保護農民工福利、推動中國高水平的城鎮化和促進戶籍制度改革的迫切要求。

(二)農民工福利指標的選取

根據Sen的理論,人們的福利水平不再根據其擁有的資源或商品的數量評價,而是依據人們可以從商品中獲得什么,即功能性活動的大小。因此,對功能性活動的測量實質就是評價福利水平。Sen(1999)曾提出了5種工具性自由*自由既是發展的首要目的,又是促進發展的重要手段,本身具有重要的工具性作用。通過實現工具性自由可以直接擴展可行能力,幫助人們按自己的意愿過有價值的生活。(Instrumental Freedoms):政治自由(political freedom)、經濟條件(economic facilities)、社會機會(social opportunities)、透明性保證(transparency guarantees)和防護性保障(protective security)[20]。而在實際研究中,多數研究者通常根據研究目的和樣本特征來進行相關功能的選取,并未達成統一共識,Tommaso(2006)使用實地調查的印度兒童數據考察了生存、身體健康、身體完整、教育、閑暇情況、情感和社會交往共七個方面功能性活動實現情況。Nussbauma(2003)提出了包括生活、身體健康、身體完整、思維、情感、理性、關系、娛樂、控制環境和其他等10個功能的可行能力清單。高進云等(2007)應用171戶失地農民調查數據考察了武漢市洪山區、漢陽區和江夏區等地失地農民的經濟狀況、社會保障、居住、社區生活、環境和心理等6個方面功能的變化和實現[21-23]。Sen在《以自由看待發展》中曾指出,他所提到的5種工具性自由并非是一個完整的功能性活動清單,事實上,某些功能性活動比另一些功能性活動可能更加重要。所以,提出完整準確的可行能力指標組合對于準確測量農民工福利至關重要,這也是本領域學者們努力的方向所在。

Robeyns(2005)認為一個標準的能力的名單應該有明確的表述、理論的基礎、不同層次的名單、包括重要的內容[24]。農民工作為本文的研究對象,他們所渴望的不僅是滿意的經濟收入,還包括公平的社會機會、愉悅的精神感受、舒適的工作和生活環境等。本文在現有文獻的基礎上,結合農民工生活狀況之現實,將重點從5個方面考查構成農民工福利的功能性活動組成:

第一、防護性保障:Sen(1999)指出,防護性保障是為弱勢群體提供幫助的社會安全網。然而在中國,在城市務工的農民工卻遭受來自社會保障體系的歧視,無法享受應有的保護。在缺乏完備保障的情況下,任何一個意外事故對農民工及其家庭都有可能是嚴重的打擊。所以,防護性保障嚴重缺失會導致農民工缺乏抵御風險的能力,會限制其選擇的自由,本質上就是對農民工可行能力的剝奪,本文選取保險和醫療狀況兩個重要指標衡量農民工防護性保障狀況。

第二、經濟狀況:Brandolini(2007)認為收入是決定一個人能否實現其所珍視自由的關鍵指標,對其他功能性活動的實現存在重要影響。根據Sen的理論,收入不僅是福利的物質基礎,還是獲取福利的一個重要途徑。因此,農民工的貧困并不僅僅表現為經濟收入的不足,更表現為因收入的相對剝奪而導致的可行能力的絕對剝奪。考慮到中國具體國情和農民工生存現實,經濟收入是吸引農民工進城務工的重要因素,因此本文將經濟收入作為組成農民工福利的功能性活動之一,并通過工資收入和可支配收入來具體衡量。

第三、精神感受:遭受偏見與歧視的農民工,在城市工作缺乏歸屬感和主人翁意識,難以真正融入城市,反而成為徘徊于城市邊緣的獨特群體。因此,精神感受是農民工福利的重要組成,本文從歧視和城市歸屬感兩個方面衡量農民工精神感受狀況。

第四、生活狀況:它是根據商品或服務的功能性活動組合,體現了人們選擇的自由,是衡量福利水平的重要指標(Berenger et al,2007)[25]。本文選取住房、娛樂和通勤等與農民工日常生活緊密聯系的幾個重要指標來衡量其生活狀況。

第五、工作狀況:農民工所處的工作環境和享受福利待遇都普遍不如城鎮職工。此外,企業為了追求最大利潤,往往通過拖欠工資或超時加班侵害農民工的合法權益,使其福利嚴重受損。人力資源是企業的第一資源,惡劣的工作環境嚴重損害農民工可行能力,更不利于企業的長遠發展。因此本文將從超時加班、工資拖欠和福利待遇等三個方面考察農民工工作滿意狀況。

三、模型和方法

本文在上述文獻基礎上,根據Sen的可行能力理論從福利的角度探討貧困內涵,并建立與農民工群體相對應的福利貧困測量和變動分解框架。

(一)福利測量框架

根據Sen的理論,功能性活動(Functioning)反映一個人認為值得去做或達到的多種多樣的事情和狀態(beings and doings),生活則被看作相互關聯的功能性活動的組合(Sen,2002)。在能力集(Capability Set)不能被直接觀察的情況下,學者們一般通過對這些功能性活動向量(Fucntioning Vector)的評估來實現福利的測量(Robeyns,2006; Saith,2001)[26-27]。因此,本文將借鑒Shokkaert和Van Ootegem(1990)、Callan和Whelan(1996)[28-29]的做法,通過因子模型尋找組成功能性活動的各分量(公共因子),并利用因子得分評估農民工在各分量維度上的福利實現狀況。

設有p維可觀測的功能性活動向量x=(x1,x2,…xp)′,其均值為μ=(μ1,μ2,…,μp)′,協方差矩陣為∑=(σij),則因子模型的矩陣和向量一般形式為:

x=μ+Af+ε

(1)

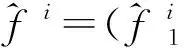

通過微分學求極值的方法最終可求得第i個農民工可行能力的因子得分*具體的推導過程可參考Krishnakumar and Nagar(2008)[30],本文就不再贅述。:

(2)

(3)

Fi是農民工i的總可行能力水平,代表其福利情況。因為可行能力f是功能性活動x的線性組合,那么由分量f線性加總而成的F同樣也是功能性活動x的線性組合F=f(x1,x2,…xp),這種線性表達為農民工之間的福利比較、福利貧困測量和分解奠定了基礎。

(二)福利貧困的測量

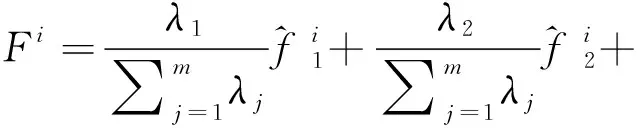

Sen(1983和1985)的貧困理論是絕對貧困的概念,他認為貧困可以用可行能力的被剝奪來合理識別,貧困是基本“可行能力”的絕對剝奪[33-34]。貧困的概念中終究存在一個不可縮減的“絕對內核”(Absolute Core),即缺乏獲得某種基本物質生存機會的“可行能力”,且衡量這種“可行能力”的標準是絕對的。因此本文選取可以度量絕對貧困的FGT貧困指數來研究農民工福利貧困,其表達式為:

(4)

式中,F是農民工福利水平,Z是福利貧困線,n是總樣本數量,q為福利貧困者數量,α為貧困厭惡系數,它的值越大,表明對貧困的厭惡程度越高。當農民工i的福利水平Fi低于福利貧困線Z時,則農民工i處于福利貧困狀態。當α=0時,FGT0為福利貧困發生率,是福利貧困廣度指標,反映福利貧困人口占總人口的比例;當α=1時,FGT1為福利貧困距離指數,是福利貧困深度指標,反映福利貧困人口的福利水平與福利貧困線的相對距離;當α=2時,FGT2為加權福利缺口指數,是福利貧困強度指標,由于福利越貧困的人口越遠離福利貧困線,該指標相當于在加權平均時賦予特別貧困人口以更大的權數,揭示了福利貧困人口內部的福利差距。

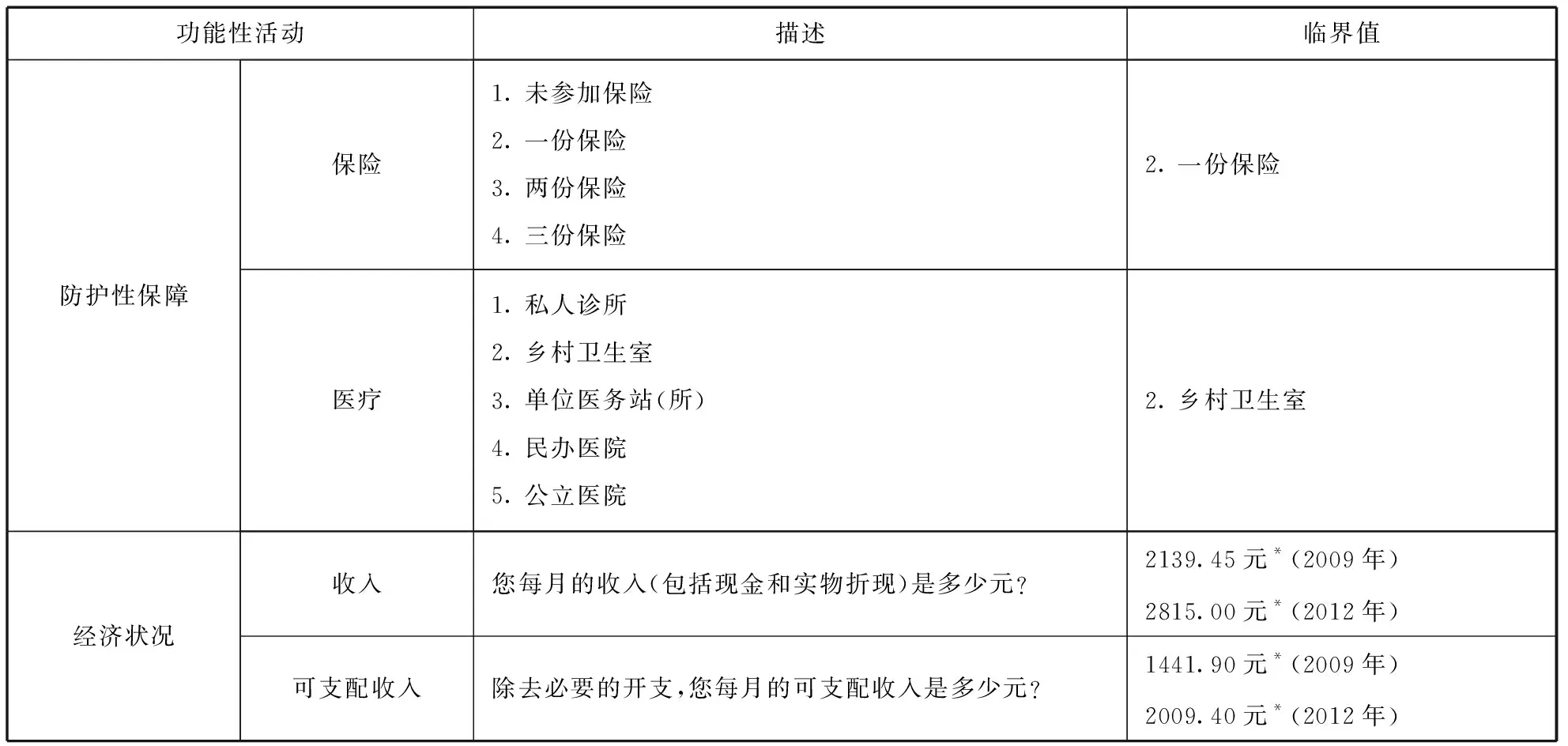

表1 各功能性活動指標臨界值的選取

續表

注:* 《上海統計年鑒2010》:2009年上海職工月平均工資為3565.75元,月可支配收入為2403.17元;《上海統計年鑒2013》:2012年上海職工月平均工資為4691.67元,月可支配收入為3349.00元;這里取上海平均水平的60%作為臨界值(OECD,1976)。

** 國家統計局上海調查總隊《上海市民出行狀況調查報告》:2009年上海市平均通勤時間為50分鐘。OECD《Economic Surveys: China 2013》:2012年上海市平均通勤時間為69分鐘。

*** 《中華人民共和國勞動法》第三十六條規定勞動者每日工作時間不超過8小時

(三)福利貧困的變動分解方法

福利貧困動態分解的前提工作是福利貧困的水平分解。雖然萬廣華和張藕香(2008)[35]提出了貧困按要素分解的分析框架,為貧困的水平分解提供了全新的思路,但不能很好地對這兩種貧困類型進行區分,無法進一步分析出缺失和不均的具體貢獻程度,更無法對具體要素的貧困類型進行討論判斷。針對上述不足,袁方等(2013)進行了相應的改進,實現了在分解過程中對福利貧困類型進行區分[36]。本文將采用袁方等(2013)的方法對2009年和2012年農民工福利貧困水平按功能性活動的水平分解。

對貧困變化進行的變動分解大多使用Datt and Ravallion(1992)[37]的方法,但該方法存在殘差項,不能對貧困進行完全分解。Shorrocks(1999)運用夏普利值方法消除了殘差項,但是沒有涉及到具體要素指標對貧困的影響。萬廣華和張藕香(2008)雖然實現了貧困按要素分解,但是忽視了貧困線變動的影響。因此,本文在分析福利貧困動態變化時,不僅考慮到了各功能性活動的增長和分布的變化,還有考慮到不同年份的福利貧困線的變動。令ΔP表示福利貧困的變化,則從初始時期0到T的福利貧困的變化可以寫成:

ΔP=P(μT,LT,ZT)-P(μ0,L0,Z0)

(5)

根據定義,福利貧困變化的增長成分可以視為:當Y的離散度(用洛倫茲曲線描述)不變時,由均值的變化所導致的。同時,不平等的成分是當Y的均值不變時,由Y離散度的變化所導致的。用Y(μ,L,Z)表示在貧困線Z情況下,一個具有洛倫茲曲線的L和Y的均值為μ的假想分布,用P(μ,L,Z)表示相應的貧困,ΔP可表示為

P(YT;ZT)-P(Y0;Z0)=P(YT;ZT)-

P(μ,L,Z)+P(μ,L,Z)-P(Y0;Z0)

(6)

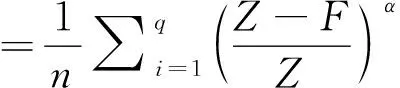

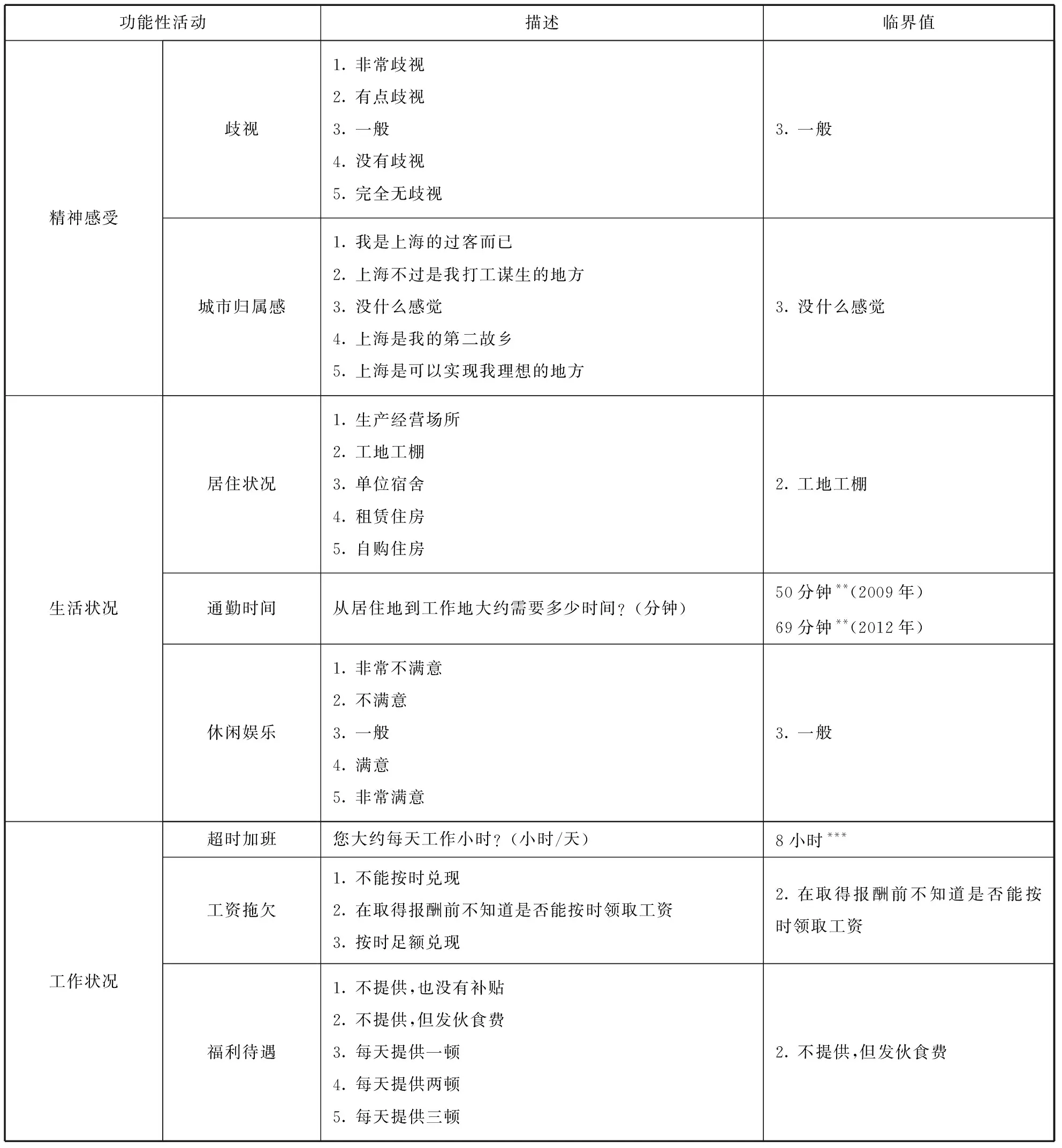

在Shorrocks(2003)[38]的基礎上,本文提出福利貧困變動的分解框架,并以此為基礎構建假想分布Y(μ,L,Z)。如圖1所示,以經過P(μT,L0,Z0)和P(μT,LT,Z0)的分解路徑為例,我們可以用P(μT,L0,Z0)和P(μT,LT,Z0)取代P(L,μ,Z),前者表示在貧困線Z0時,Y與Y0具有相同的離散度、同時又具有與Yt相同的均值μT時的貧困水平;后者表示在貧困線Z0時,Y與YT具有相同的離散度、同時又具有與相同的均值時的貧困水平。這時,等式(6)可寫成:

P(YT;ZT)-P(Y0;Z0)=[P(μT,LT,ZT)-

P(μT,LT,Z0)]+[P(μT,LT,Z0)-P(μT,L0,Z0)]

+[P(μT,L0,Z0)-P(μ0,L0,Z0)]

=[貧困線成分]+[不均等成分]+[增長成分]

(7)

圖1 福利貧困變動的分解框架

同理,如果以經過P(μ0,LT,ZT)和P(μ0,L0,ZT)的分解路徑為例,并分別在(6)式中取代P(L,μ,Z),從而得到:

P(YT;ZT)-P(Y0;Z0)= [P(μT,LT,ZT)-

P(μ0,LT,ZT)]+[P(μ0,LT,ZT)-P(μ0,LT,ZT)]

+[P(μT,LT,ZT)-P(μ0,L0,Z0)]

=[增長成分] +[不均等成分]+ [貧困線成分]

(8)

一共存在六條分解路徑,本文不一一列舉。在分別計算完后,將六條路徑的成分取均值以獲得最終結果,這也與Shorrocks(2012)[39]用夏普利值所得到的推導結果是一致的。這樣,我們可以將貧困的差異分解成一個增長成分G、一個不均等成分和一個貧困線成分L,且不帶有殘差項:

ΔP=G+I+L

(9)

具體而言,功能性活動的增長成分G體現了農民工能力的增加和實質自由的擴展,一般而言,其對福利貧困呈現負效應,即農民工能力的提升會減輕或改善福利貧困水平。不均成分I主要體現農民工個體之間所擁有功能性活動的差異,其對福利貧困的效應具有不確定性。福利貧困線變動成分L主要反映了農民工對生活期望的提升和對更高水平發展的追求,對福利貧困一般是呈現正效應,即能力貧困線的上調會加深其福利貧困水平。

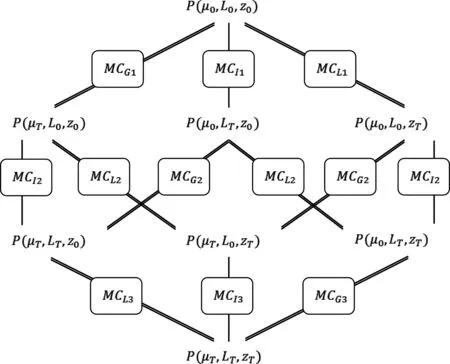

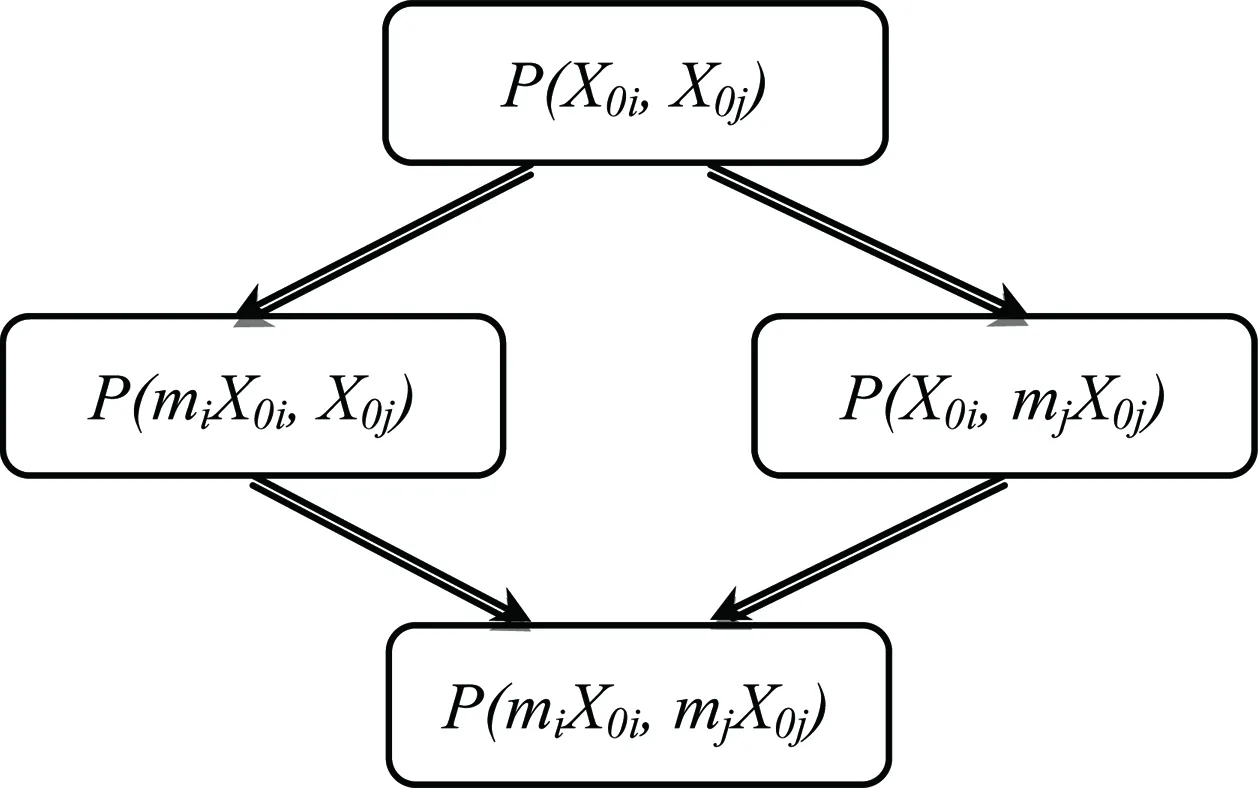

接下來關鍵的問題是在貧困線給定的情況下如何得到假設分布的P(LT,μ0)和P(L0,μT)?若保持一個變量的離散度或洛倫茲曲線不變,同時賦予一個新的均值,可以簡單地將變量進行乘數變化,據此可以得到P(LT,μ0)=YTμ0/μT,Y(L0,μT)=Y0μT/μ0。令ri=μ0i/μTi,mi=μTi/μ0i,同樣地可以定義ri和mi。這樣一來不均等成分I和增長成分G具體分解過程如下圖所示,

圖2 增長成分的邊際貢獻分解

圖3 不均等成分的邊際貢獻分解

MCI和MCG分別表示不均等成分和增長成分G的邊際貢獻值,以功能性活動指標Xi為例,其增長成分G在第一輪分解MCG1的邊際貢獻值為:

MCG1(Xi)=0.5{[P(X0i,X0j)-

P(miX0i,X0j)]+[P(X0i,mjX0j)

-P(miX0,i,mjX0,j)]}

(10)

同理,其不平等成分I在第一輪分解MCI1的邊際貢獻值為:

MCI1(Xi)=0.5{[P(ri,XTi,rjXTj)

-P(XTi,rjXTj)]+[P(riXTi,XTj)

-P(XTi,XTj)]}

(11)

圖1中顯示的其他邊際貢獻值均可以作類似的分解。作者通過MATLAB編程計算實現上述分解過程,有興趣的讀者可以向作者免費索要程序代碼。

四、實證分析

根據前文介紹的農民工福利貧困和分解模型,本文利用2009和2012年在滬農民工實地調查數據共1654個樣本進行實證研究。首先運用全樣本對農民工福利貧困的總體情況進行測量和分解,其中福利貧困測量包括福利的貧困發生率(FGT0),貧困缺口深度(FGT1)和加權貧困缺口深度(FGT2)*對貧困缺口深度(FGT1)和加權貧困缺口深度(FGT2)分解的結果有興趣的讀者可以向作者索要。,而分解則按照前面論述的五大方面,共十二個功能性活動進行分解。此外,本文還根據年齡、教育和入城時間對總樣本進行分組,以更好地識別出不同農民工群體的福利貧困問題的特征和差異性。

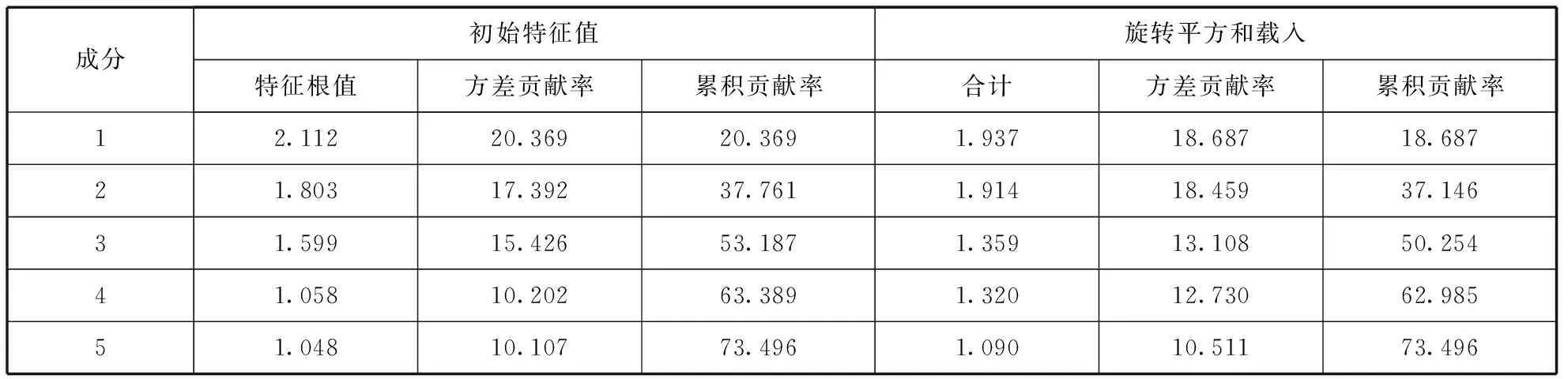

使用SPSS軟件程序進行因子分析,以特征值大于1的標準截取數據,12個功能性活動指標能較好地被5個公共因子(可行能力分量)解釋,累計方差貢獻率達到73.50%*關于因子包含的累計方差貢獻率應該達到多少才合適并沒有嚴格的標準,往往根據具體問題的性質來確定。一般認為,在復雜的社會科學研究中,累計方差貢獻率達到60%就可以(柯惠新,2005)。,解釋度較好,公因子提取結果如表2所示。

表2 公因子提取結果表

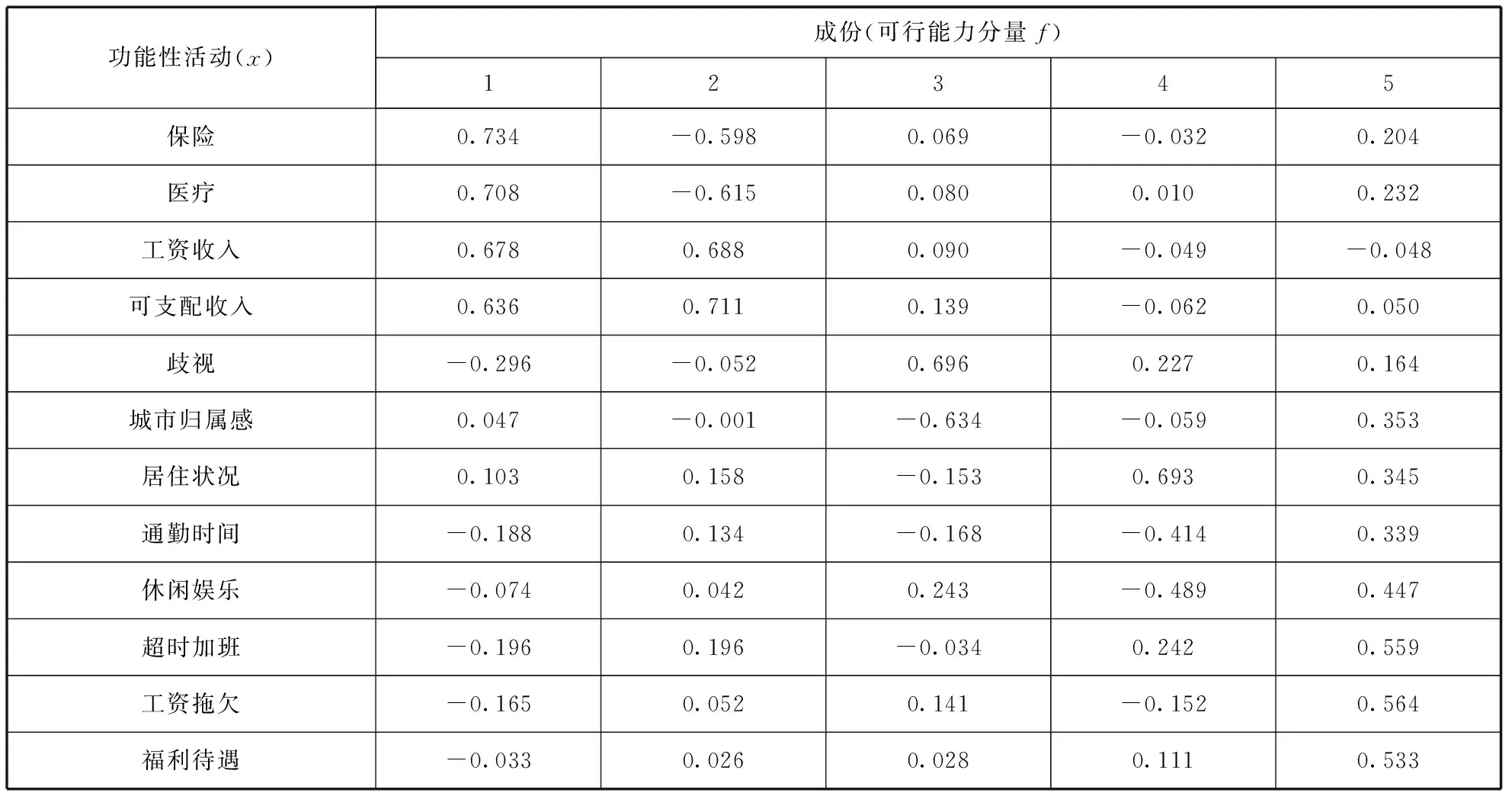

在結合旋轉后因子載荷矩陣結果(如表3所示)和相關文獻研究的基礎上,對這5個公因子進行命名與闡釋。因子1:防護性保障,該可行能力分量可以體現為農民工在保險和醫療這兩方面的情況。因子2:經濟狀況,由工資收入和可支配收入組成。因子3:精神感受,該可行能力分量由歧視和城市歸屬感組成。因子4:生活狀況,此可行能力分量由居住狀況、通勤時間和休閑娛樂組成。因子5:工作狀況,反映農民工的工作情況,由超時加班、工資拖欠和福利待遇這三個功能性活動組成。

表3 因子載荷矩陣

(一)總體情況

表4給出了農民工福利貧困測量結果。其中水平分解中的正(負)值代表相關功能性活動指標增長或被平均分配后導致貧困福利貧困的減少(增加),而變動分解中的正(負)值則代表該功能性活動指標使福利貧困的增加(減少)。可以清楚看到,農民工面臨嚴重的福利貧困問題,2009年農民工的福利貧困發生率高達29.10%,就具體功能性活動指標而言,可支配收入、歧視和保險是福利貧困貢獻率最大的三個指標,貢獻率分別為19.37%,16.09%和13.52%。而2012年的福利貧困狀況有所好轉,福利貧困發生率下降到25.69%,可支配收入、歧視和保險仍是福利貧困貢獻率最大的三個指標,但其貢獻率及其排序有所變化,歧視的貢獻率最高,為19.75%;其次分別是保險和可支配收入,分別為19.08%和18.38%。值得注意的是,福利缺失是農民福利貧困的最大來源,貢獻率大于95%,而福利不均的貢獻率不足5%,這說明各項可行能力的缺失才是造成福利貧困的主要因素。由此,大力促進農民工自由發展以全面增加能力是解決農民工福利貧困問題的關鍵。而在福利貧困變化的成分分解中,通勤時間、城市歸屬感和工資收入是對福利貧困變動影響最大的三項功能性活動指標。從變動類型來看,增長成分的變動為-5.15,遠大于不均成分變動的-1.84和貧困線成分變動的3.57,這說明在消除農民工福利貧困過程中,各功能性活動的增長比再分配起到著更為重要的作用。

表4 農民工總體福利貧困分解情況

(二)按教育水平分組

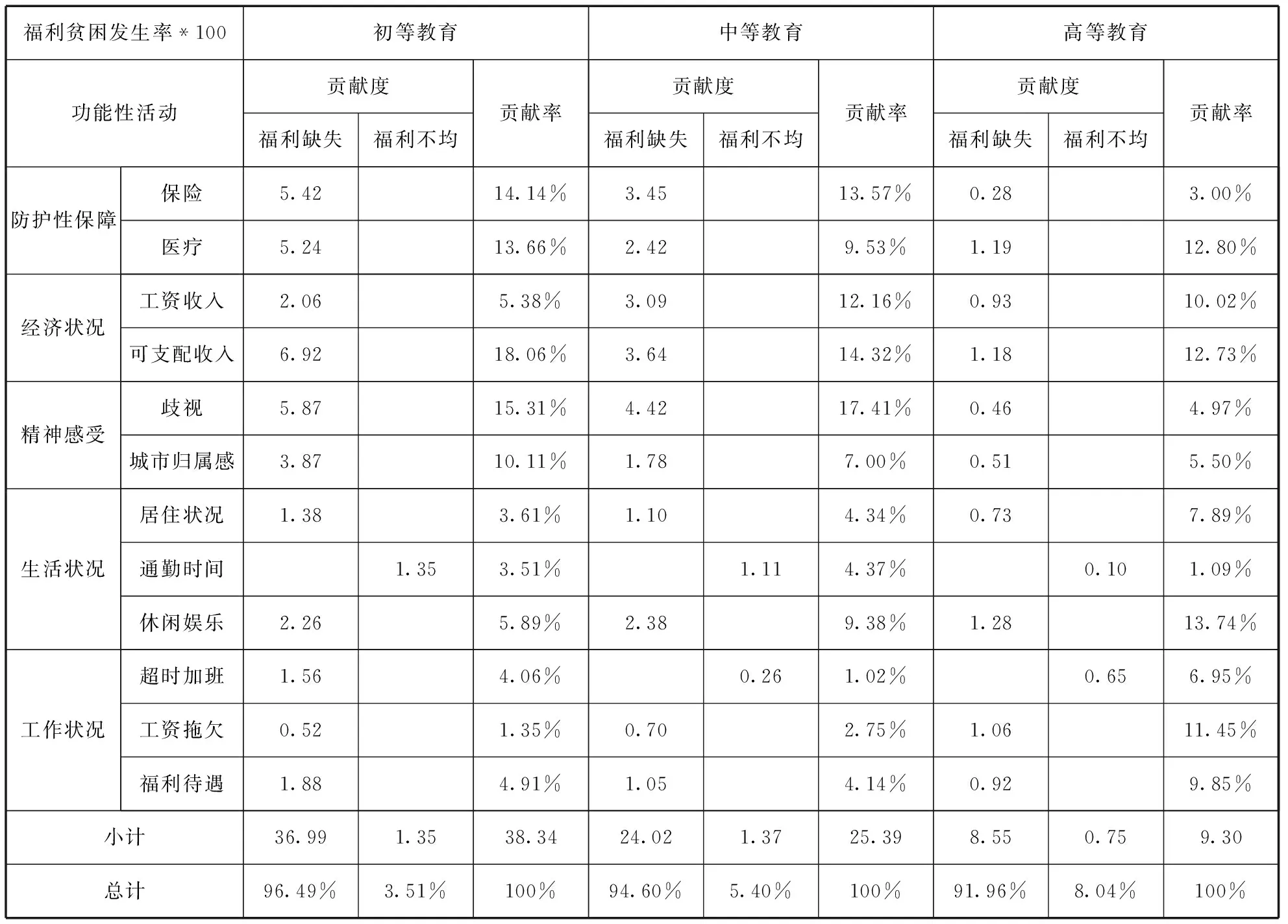

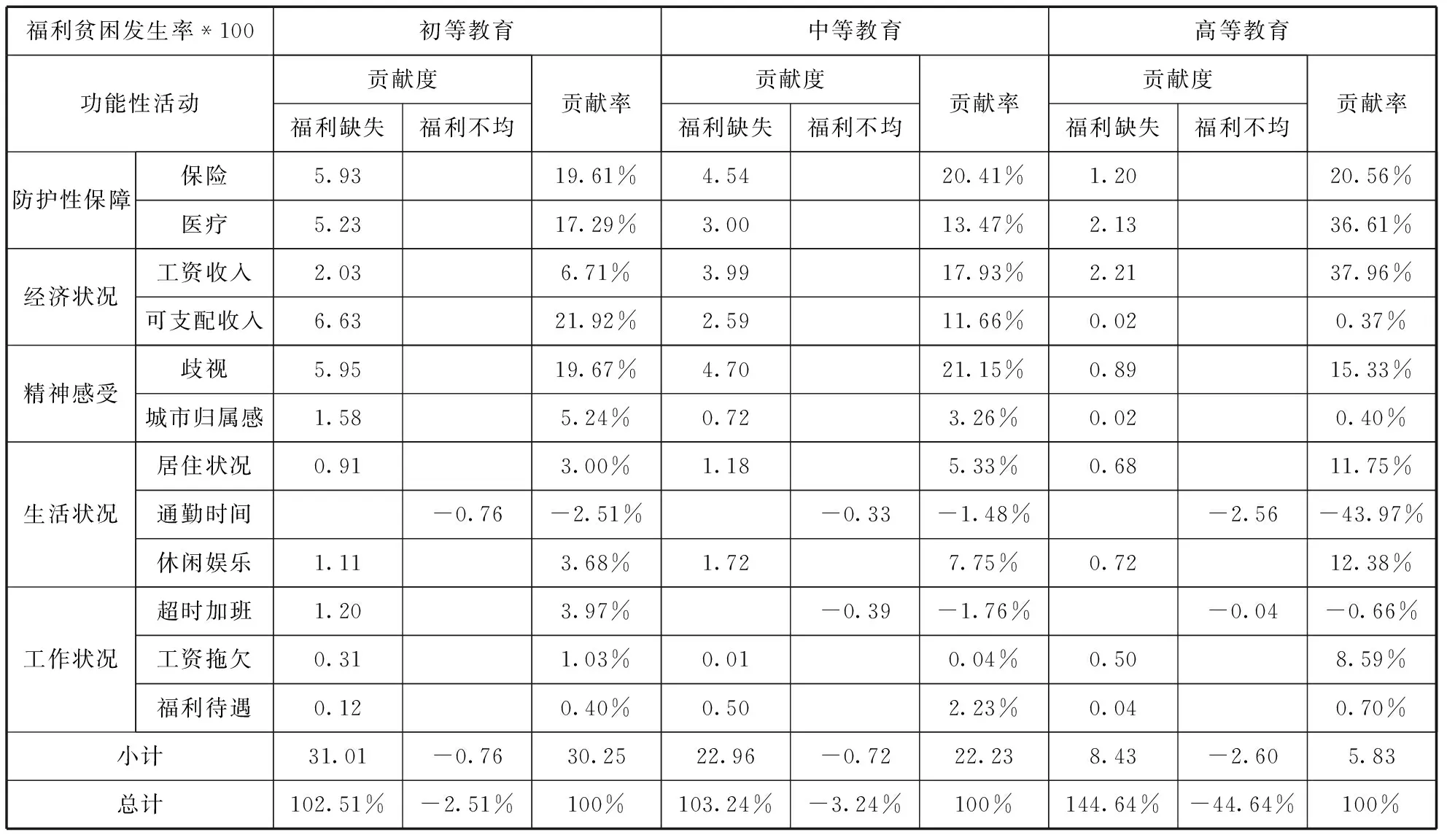

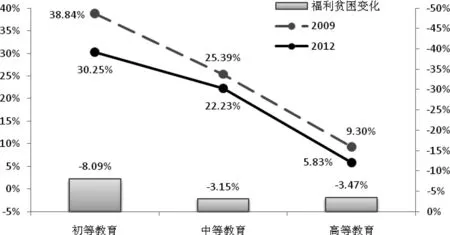

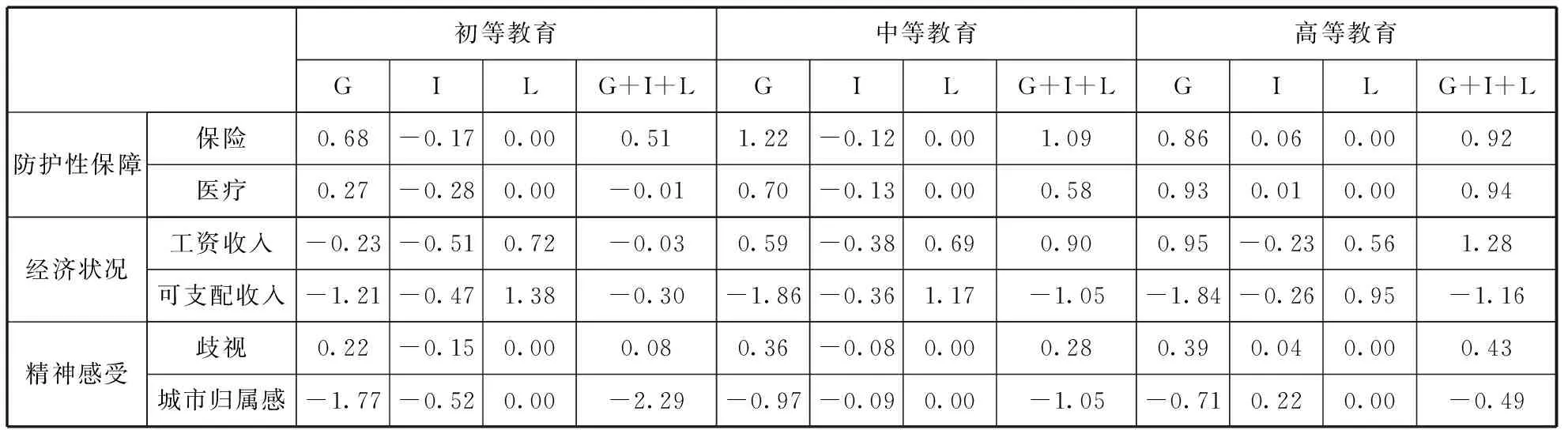

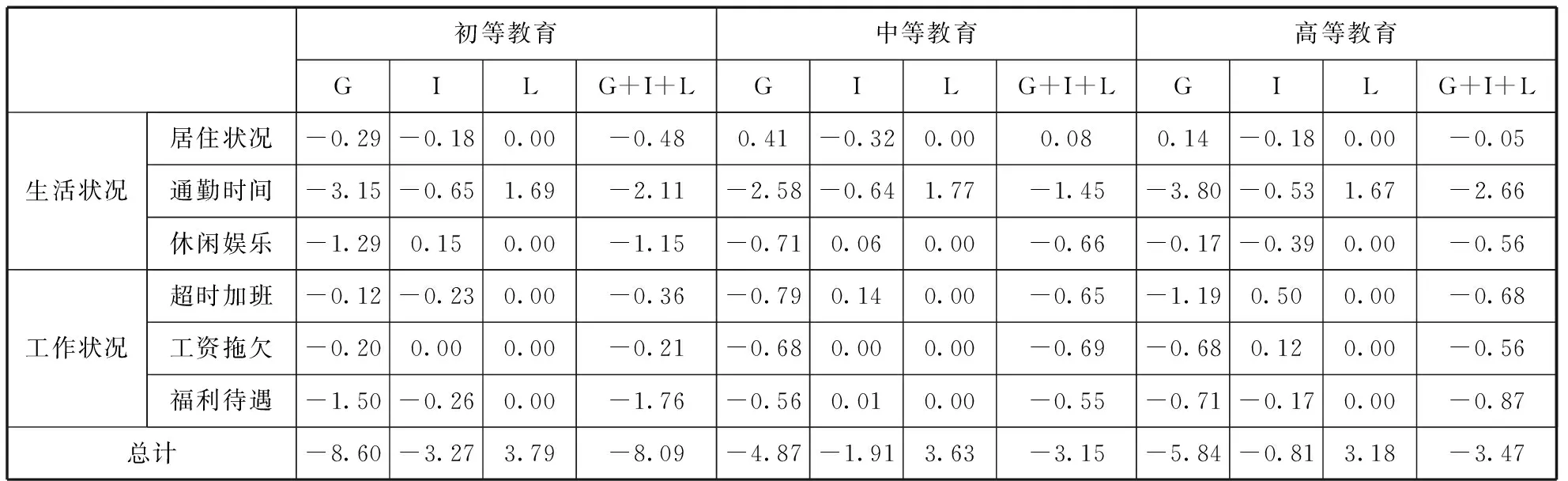

在農民工福利貧困按教育水平的分組分解中,文盲*樣本中文盲數量較少,僅占2.01%,若單獨分組難以保證測量測量和分解的穩定性,可能會在計算中造成較大的偏差,故合并在初等教育組中。和小學屬于初等教育水平;初中、高中和中專屬于中等教育;大專及其大專以上屬于高等教育。從表5和表6可以發現,隨著農民工教育程度的提高,福利貧困情況得到逐漸改善。以2009年的福利貧困發生率為例,由初等教育的38.34%,逐步減少到中等教育的25.39%和高等教育的9.30%;2012年也呈現相同的趨勢,這說明教育對農民工福利起著重要的甚至決定性的作用,這一研究結果與程名望(2007)[40]以及邢春冰(2008)[41]的發現基本一致。此外,隨著教育水平的提高,2009年的福利缺失對福利貧困的貢獻率逐步減少,而福利不均的貢獻率卻不斷增加,對福利貧困的貢獻率由初等教育的3.51%增加到中等教育的5.40%和高等教育的8.04%。2012年福利不均的貢獻率也呈現相同的趨勢,隨著教育水平的提高,福利不均的作用也越來越重要。但福利不均的分解值為負,意味著所代表的通勤時間和超時加班等相關功能性活動被均勻分配后會導致福利貧困的加重,這意味著農民工愿意更長時間地工作或者去更遠的工作地點以獲得更高的經濟收入來改善其福利狀況。從具體功能性活動來看,不同教育水平的農民工之間,各功能性活動的貢獻度存在一定的差異。其中,可支配收入、城市歸屬感對于初等教育農民工的福利貧困貢獻率較高,而居住狀況、休閑娛樂對于高等教育農民工的福利貧困存在較高的貢獻率。從圖4可以發現,2012年的各教育程度農民工福利貧困發生率較2009年均有不同程度的改善,其中初等教育的農民工福利貧困改善最為明顯,福利貧困發生率大幅下降了8.09%,而中等和高等教育的農民工福利貧困發生率分別下降了3.15%和3.47%。表7顯示了農民工福利貧困變動的詳細分解結果,從功能性活動指標來看,城市歸屬感、通勤時間和福利待遇對初等教育的農民工福利貧困變動影響較大,而工資收入、可支配收入和通勤時間對高等教育的農民工福利貧困變動有較大影響。

表5 2009年農民工福利貧困發生率按教育水平分解

表6 2012年農民工福利貧困發生率按教育水平分解

圖4 不同教育水平農民工福利貧困發生率的變動

初等教育中等教育高等教育GILG+I+LGILG+I+LGILG+I+L防護性保障保險0.68-0.170.000.511.22-0.120.001.090.860.060.000.92醫療0.27-0.280.00-0.010.70-0.130.000.580.930.010.000.94經濟狀況工資收入-0.23-0.510.72-0.030.59-0.380.690.900.95-0.230.561.28可支配收入-1.21-0.471.38-0.30-1.86-0.361.17-1.05-1.84-0.260.95-1.16精神感受歧視0.22-0.150.000.080.36-0.080.000.280.390.040.000.43城市歸屬感-1.77-0.520.00-2.29-0.97-0.090.00-1.05-0.710.220.00-0.49

續表

(三)按年齡分組

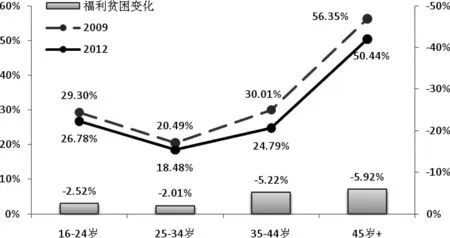

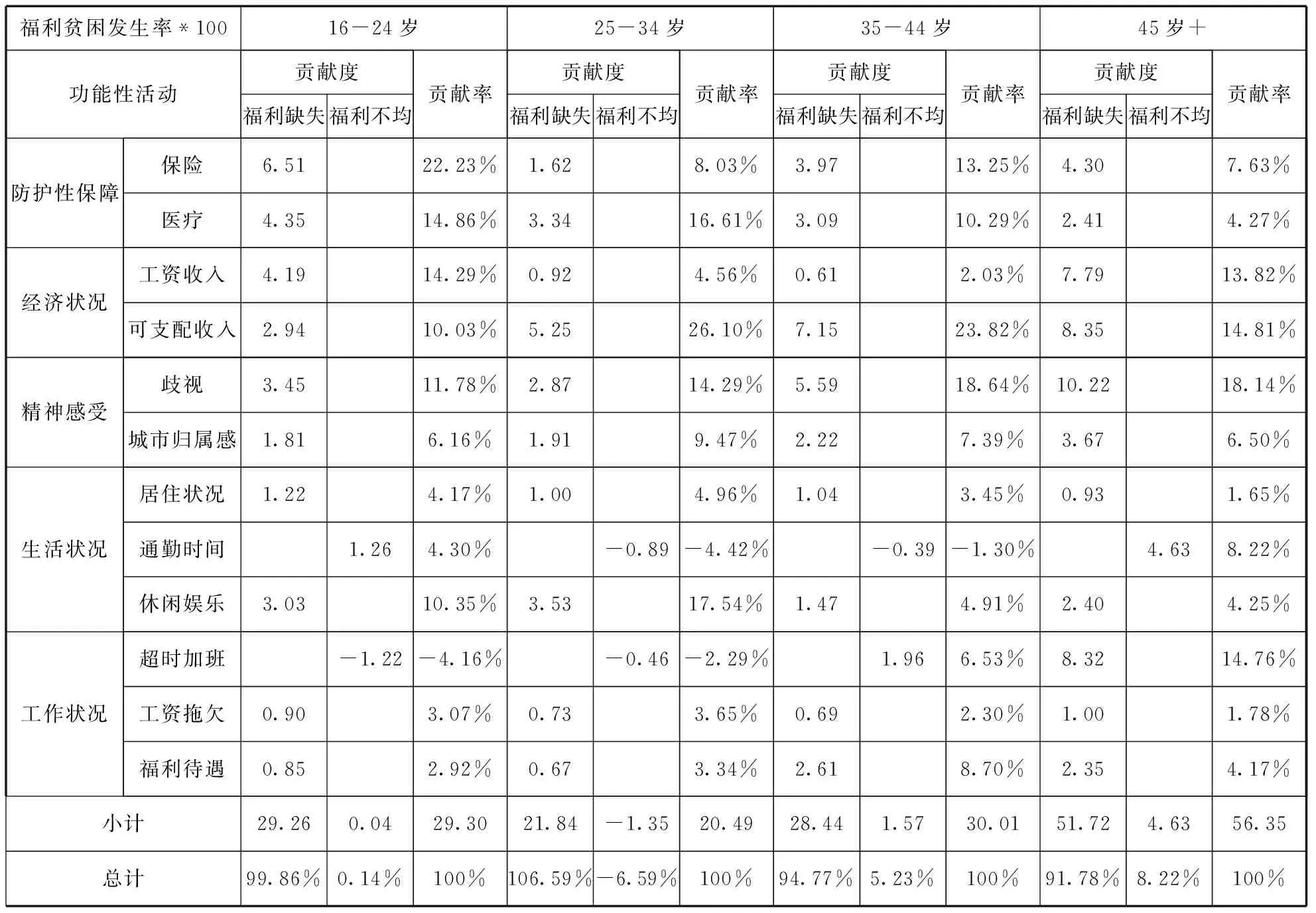

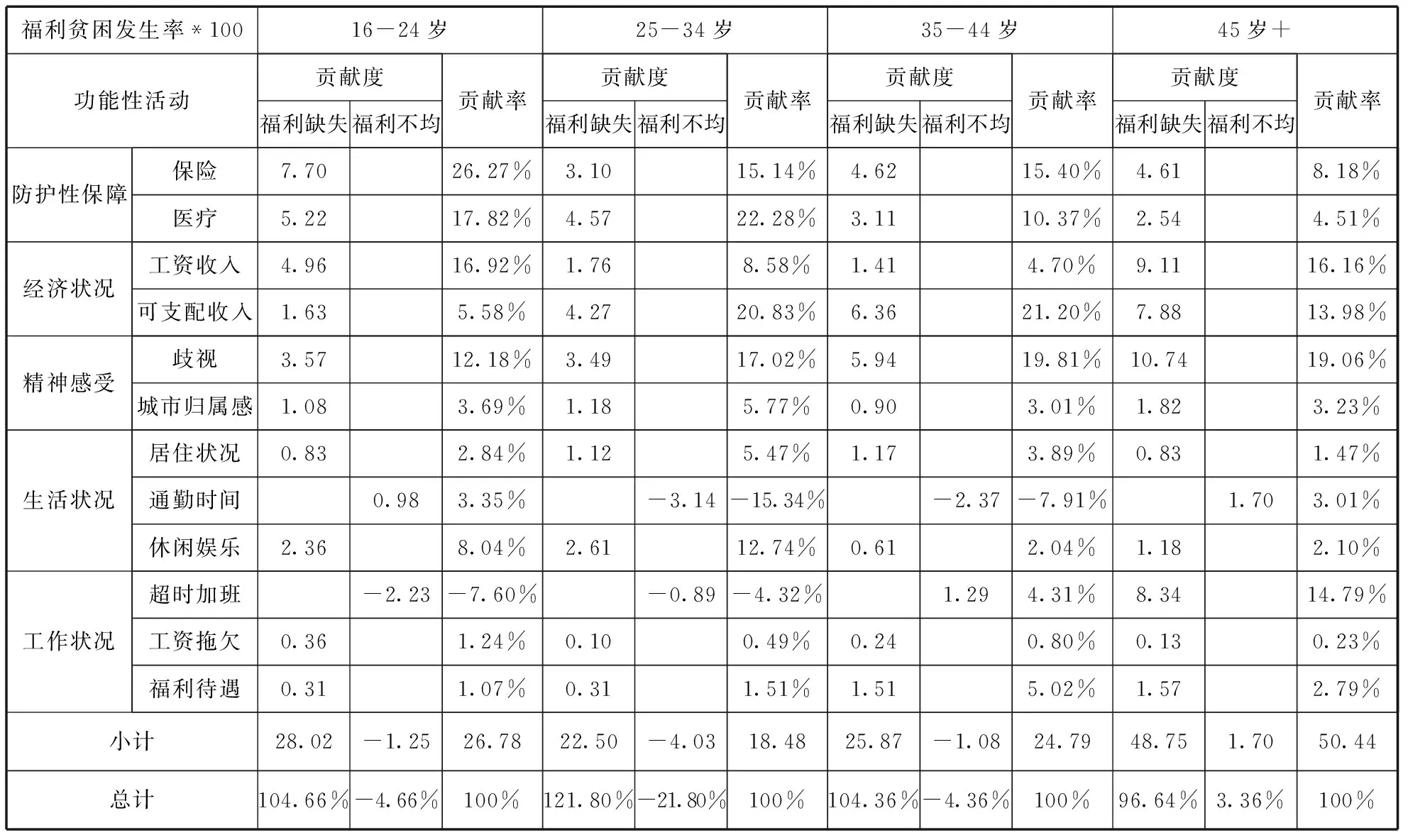

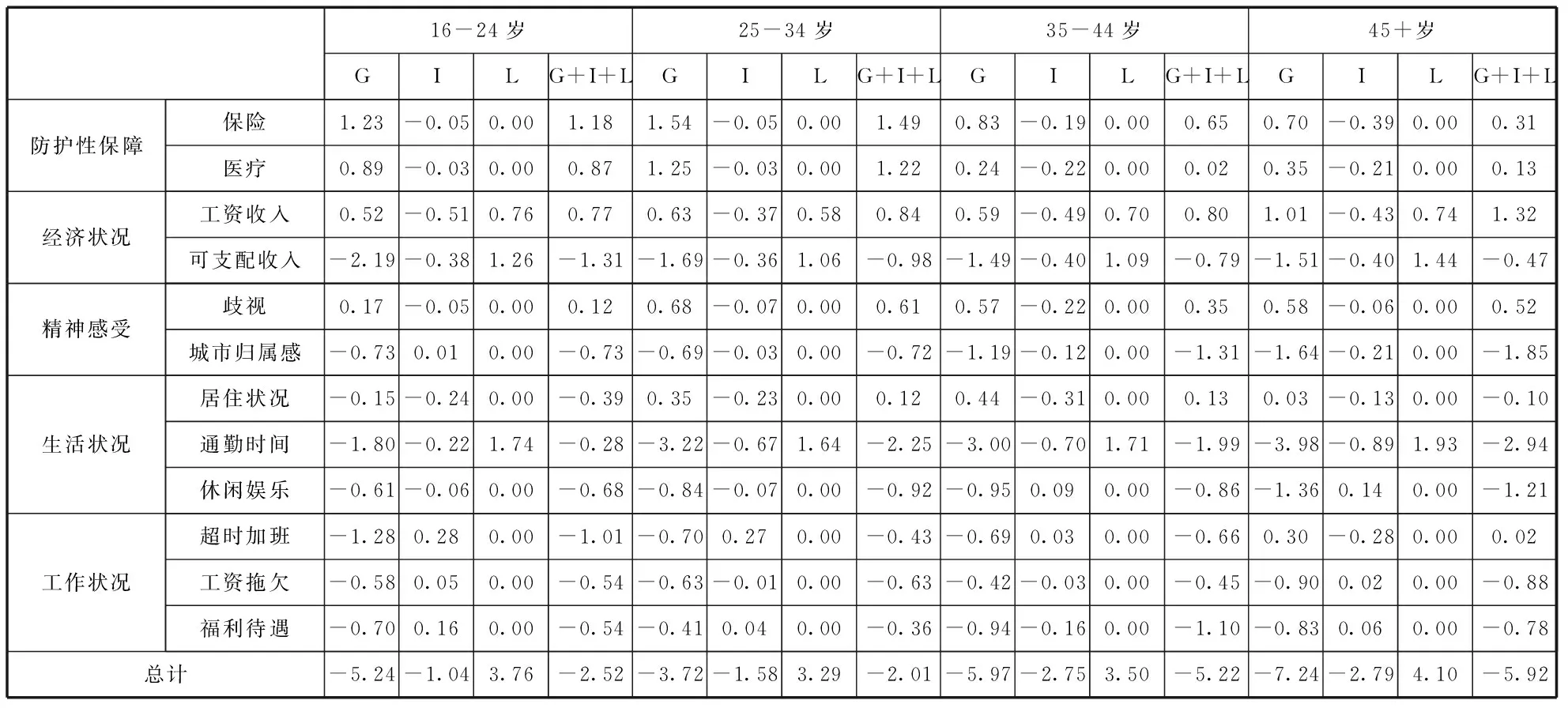

從表8和表9可以清楚看到,隨著年齡的增加,農民工福利貧困狀況呈現“∪”變化,在2009年,16-24歲的農民工福利貧困發生率為29.30%,到了25-34歲時,則減少到20.49%,隨著年齡的進一步增加,福利貧困發生率開始上升,35-44歲的農民工為30.01%,且45歲以上的農民工福利貧困率為56.35%,而在2012年也呈現相同的趨勢。這說明農民工面臨更加嚴重的年齡歧視,這也與國際勞工組織(2007)的《工作中的平等:應對挑戰》報告結論相似,該報告指出,年齡段的高低兩端人員更容易受到年齡歧視的傷害[42]。國務院發展研究中心的農民工城市貧困項目課題組(2008)研究發現,貧困發生率與年齡呈現明顯的反向變化趨勢,年齡越高,貧困發生率越低[43]。我們與之的區別在于,本文的發現表明,對于35歲以上的農民工而言,收入的持續增加并不能帶來其福利的有效改善;而職業衰退期提早到來的農民工難以提升自身的人力資本,使其更容易陷于處于福利貧困中。就具體功能性活動指標來看,隨著年齡增長,歧視和超時加班的貢獻率越來越高,工資收入和通勤時間這兩項功能性活動指標的貢獻率呈現“∪”變化,而醫療、可支配收入、休閑娛樂、居住狀況和福利待遇則呈現倒“∪”變化。從圖5可以發現,2012年的各年齡的農民工福利貧困發生率較2009年均有不同程度的改善,其中35歲以上的農民工福利貧困改善幅度較大,福利貧困發生率的減少均超過5%,而35歲以下的農民工福利貧困發生率的下降只有2%左右。表10顯示了農民工福利貧困變動的詳細分解結果,從功能性活動指標來看,保險、可支配收入、居住狀況和超時加班對年輕的農民工福利貧困變動影響較大,而工資收入、城市歸屬感、通勤時間和休閑娛樂對年紀較大的農民工福利貧困變動有較大影響。

圖5 不同年齡的農民工福利貧困發生率的變動

福利貧困發生率*10016-24歲25-34歲35-44歲45歲+功能性活動貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率防護性保障保險6.5122.23%1.628.03%3.9713.25%4.307.63%醫療4.35 14.86%3.34 16.61%3.09 10.29%2.41 4.27%經濟狀況工資收入4.1914.29%0.924.56%0.612.03%7.7913.82%可支配收入2.94 10.03%5.25 26.10%7.15 23.82%8.35 14.81%精神感受歧視3.4511.78%2.8714.29%5.5918.64%10.2218.14%城市歸屬感1.81 6.16%1.91 9.47%2.22 7.39%3.67 6.50%生活狀況居住狀況1.224.17%1.004.96%1.043.45%0.931.65%通勤時間1.264.30%-0.89-4.42%-0.39-1.30%4.638.22%休閑娛樂3.03 10.35%3.53 17.54%1.47 4.91%2.40 4.25%工作狀況超時加班-1.22-4.16%-0.46-2.29%1.966.53%8.3214.76%工資拖欠0.903.07%0.733.65%0.692.30%1.001.78%福利待遇0.85 2.92%0.67 3.34%2.61 8.70%2.35 4.17%小計29.260.0429.30 21.84-1.3520.49 28.441.5730.01 51.724.6356.35總計99.86%0.14%100%106.59%-6.59%100%94.77%5.23%100%91.78%8.22%100%

表9 2012年農民工福利貧困發生率按年齡分解

表10 農民工福利貧困發生率變動按年齡分解

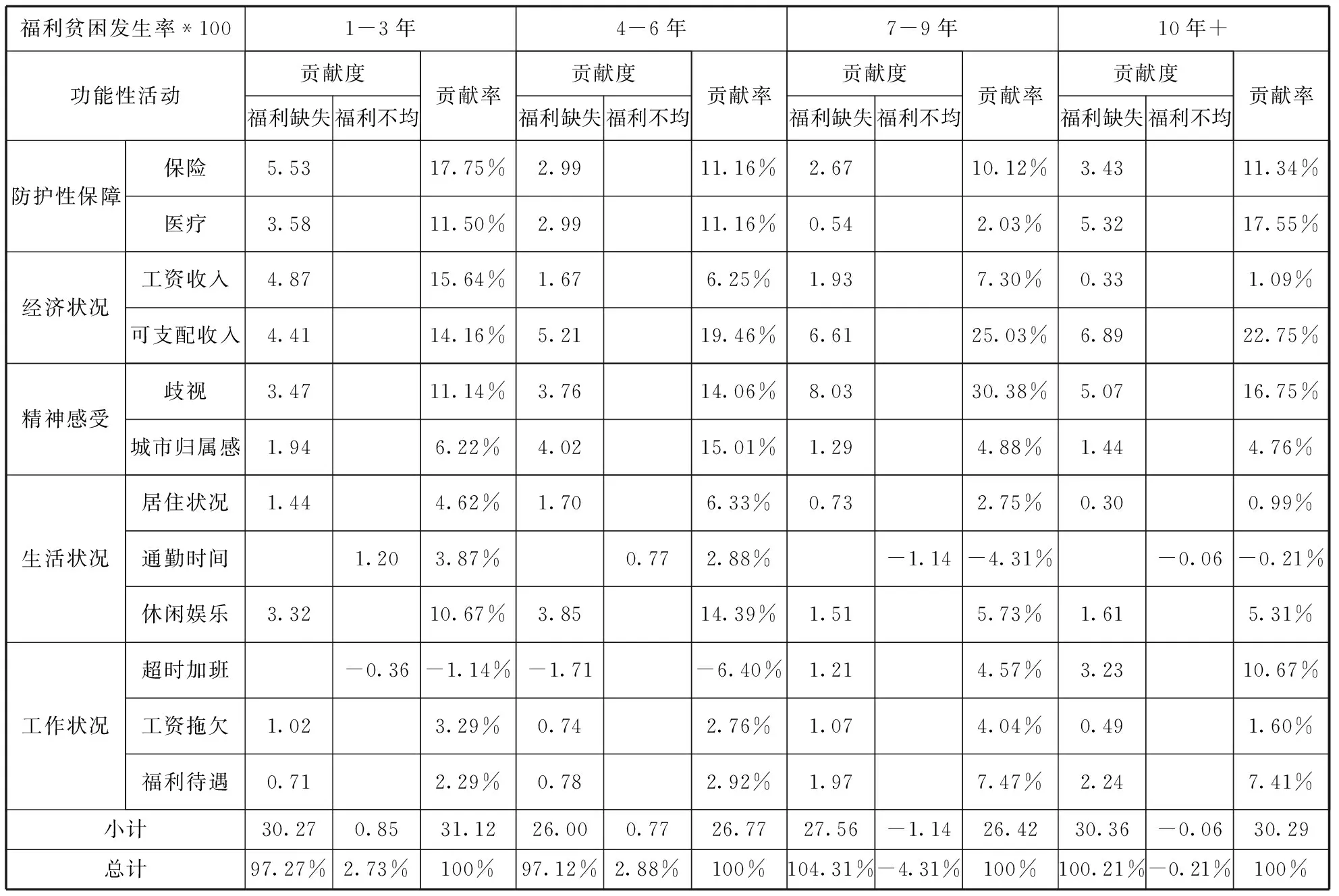

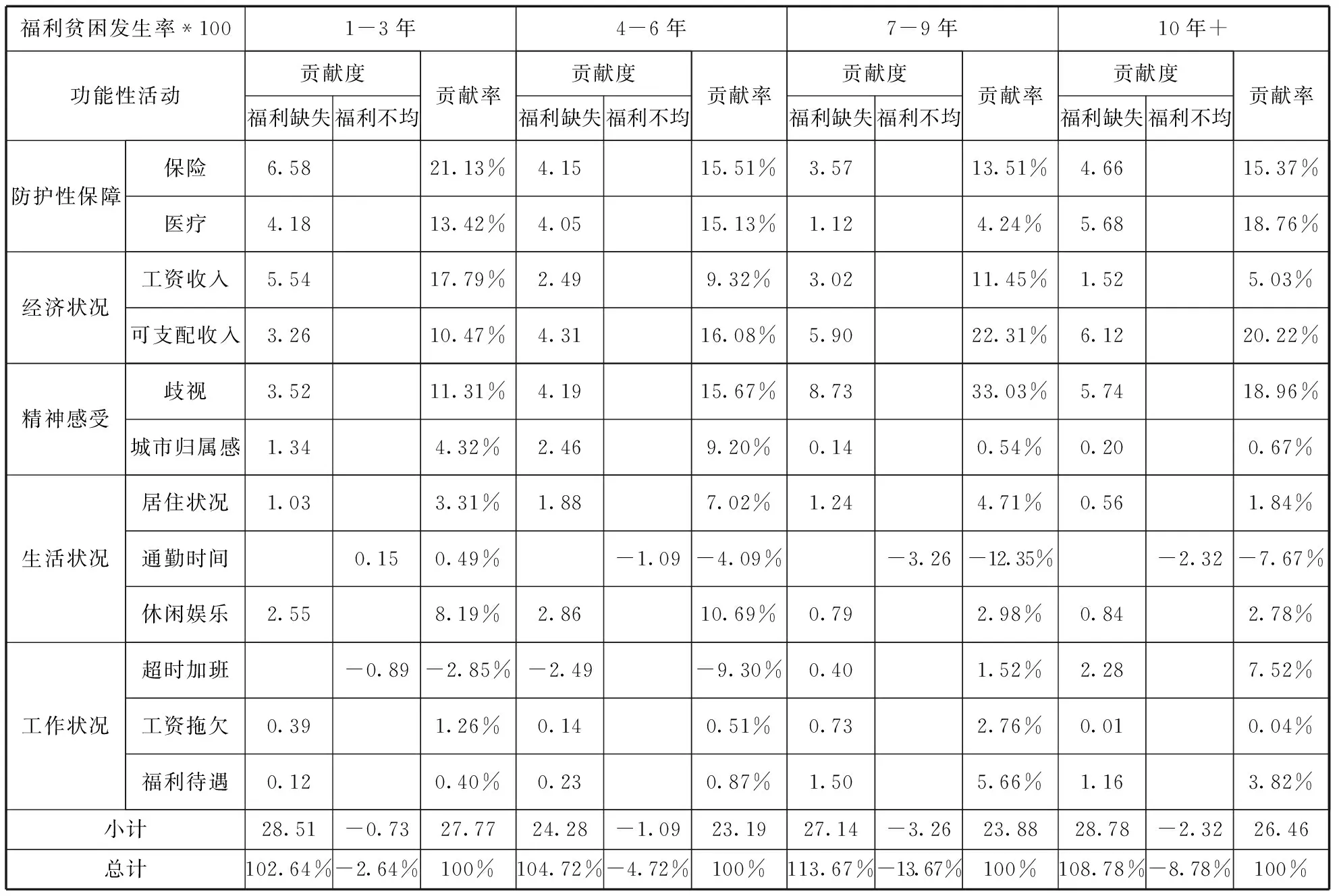

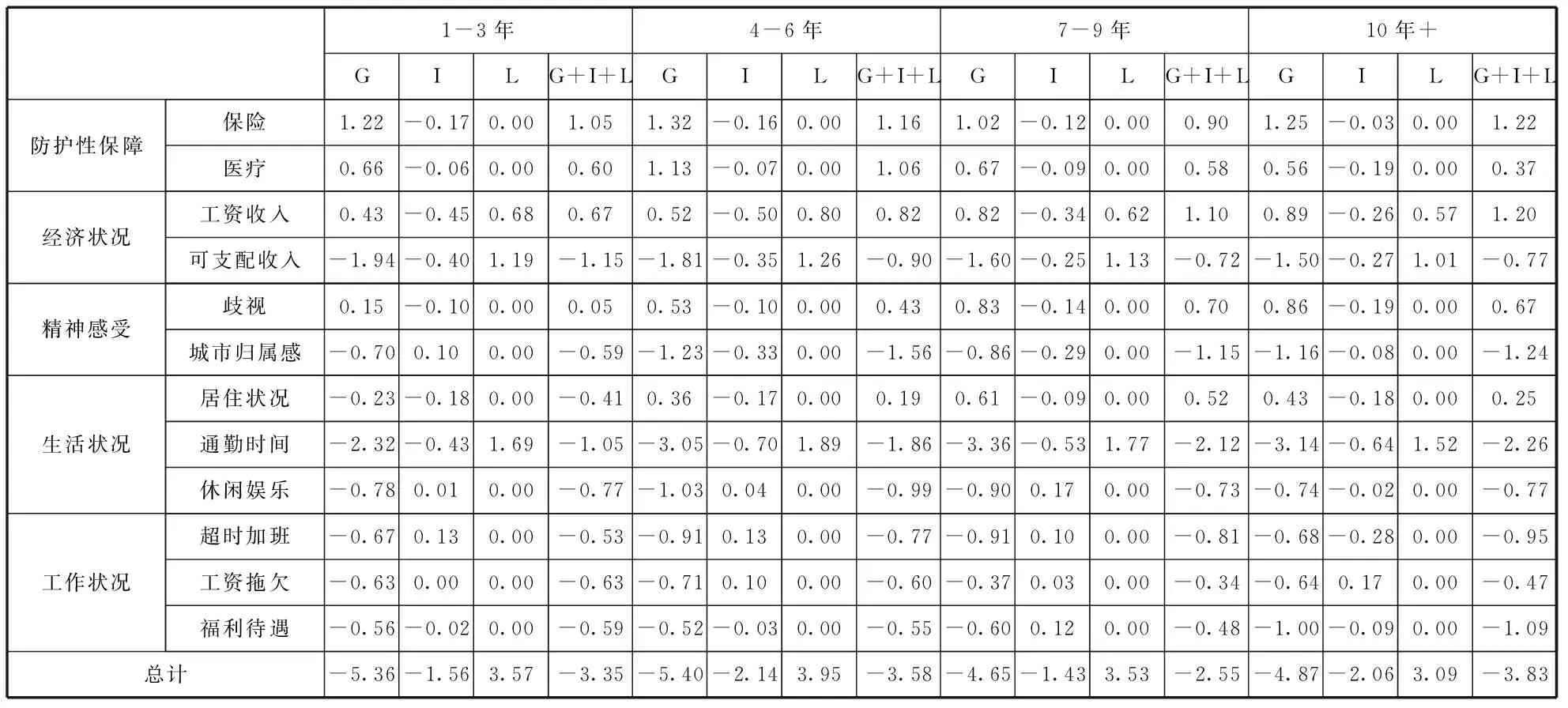

(四)按進城時間分組

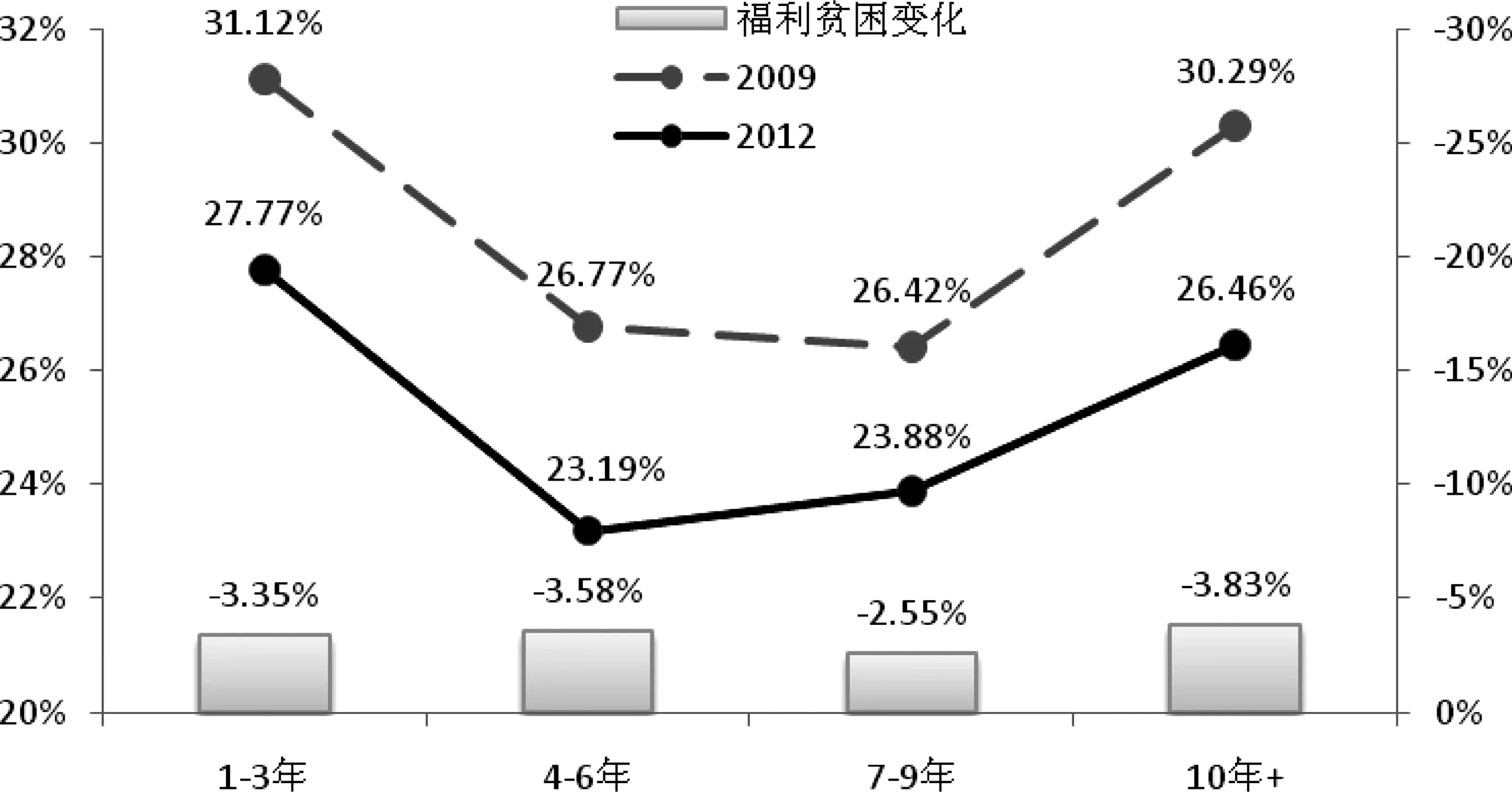

表11和表12顯示了在進城時間不同的情況下,農民工福利貧困測量和分解的結果。可以看出,隨著進城時間的增長,農民工福利貧困狀況呈現“∪”變化。在2009年,進城1-3年的農民工福利貧困發生率為31.12%,4-6年下降到26.77%,7-9年進一步下降到26.42%,而10年以上則上升到30.29%,2012年也呈現相同的趨勢。這是因為進城時間10年以上的農民工普遍年齡較大,更易受到年齡歧視而福利受損,此外,入城時間10年以上的農民工大多為第一代農民工(何軍,2011)[44],往往具有較強烈的“戀鄉”情節,在遭受戶籍限制和社會歧視時,他們難以發展的方式融入城市,更容易陷入福利貧困。就具體功能性活動指標來看,隨著進城時間的增加,保險、 通勤時間和超時加班的貢獻率呈現“∪”變化,而可支配收入、歧視、居住狀況和休閑娛樂的貢獻率則呈倒“∪”變化。從圖6可以發現,不同進城時間的農民工福利貧困發生率在2012年的改善程度較為均勻,均在3%左右浮動。表13顯示了農民工福利貧困變動的詳細分解結果,從功能性活動指標來看,可支配收入對進城時間短的農民工福利貧困變動影響較大,而工資收入、歧視、通勤時間和超時加班對進城時間較長的農民工福利貧困變動有較大影響。

圖6 不同進城時間的農民工福利貧困發生率的變動

福利貧困發生率*1001-3年4-6年7-9年10年+功能性活動貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率貢獻度福利缺失福利不均貢獻率防護性保障保險5.5317.75%2.9911.16%2.6710.12%3.4311.34%醫療3.58 11.50%2.99 11.16%0.54 2.03%5.32 17.55%經濟狀況工資收入4.8715.64%1.676.25%1.937.30%0.331.09%可支配收入4.41 14.16%5.21 19.46%6.61 25.03%6.89 22.75%精神感受歧視3.4711.14%3.7614.06%8.0330.38%5.0716.75%城市歸屬感1.94 6.22%4.02 15.01%1.29 4.88%1.44 4.76%生活狀況居住狀況1.444.62%1.706.33%0.732.75%0.300.99%通勤時間1.203.87%0.772.88%-1.14-4.31%-0.06-0.21%休閑娛樂3.32 10.67%3.85 14.39%1.51 5.73%1.61 5.31%工作狀況超時加班-0.36-1.14%-1.71-6.40%1.214.57%3.2310.67%工資拖欠1.023.29%0.742.76%1.074.04%0.491.60%福利待遇0.71 2.29%0.78 2.92%1.97 7.47%2.24 7.41%小計30.270.8531.12 26.000.7726.77 27.56-1.1426.42 30.36-0.0630.29總計97.27%2.73%100%97.12%2.88%100%104.31%-4.31%100%100.21%-0.21%100%

表12 2012年農民工福利貧困發生率按進城時間分解

表13 農民工福利貧困發生率變動按進城時間分解

五、簡要結論

本文以Sen的可行能力理論為基礎,從福利的視角研究農民工貧困問題,將因子分析模型和FGT指數相結合以構建福利貧困測量模型;此外,運用新近發展的夏普利值分解方法,建立了農民工福利貧困分解框架,對農民工福利貧困從福利缺失和福利不平等兩個方面按功能性活動進行分解,并充分考慮了年齡、教育水平和進城時間等組群特征,并從中獲得了一些有意義的發現。

第一,農民工遭受嚴峻的福利貧困問題,福利測量模型結果顯示,就總體而言,2009年中,高達29.10%的農民工處于福利貧困狀態,而2012年福利貧困發生率則下降到25.69%。殘酷的現實使得農民工的“城市夢”似乎變得遙不可及。

第二,就福利貧困發生類型而言,在水平分解中,福利缺失是造成農民工福利貧困的重要因素,貢獻率高達95%以上,而福利不均對福利貧困的貢獻度卻很小,不足5%,且在各個分組的研究中也得到了類似的結論。在變動分解中,各功能性活動的增長成分在福利變化中起著更重要的作用。因此,農民工福利貧困主要來源于各項能力的剝奪和缺失,促進農民工自由發展和各項能力的獲得是解決福利貧困問題的當務之急。

第三,從分組情況看,在教育水平分組中,隨著農民工教育程度的提高,福利貧困情況逐漸改善,貧困發生率和貧困缺口指數逐步下降,驗證了發展經濟學中的人力資本理論;在年齡分組中,隨著年齡的增加,農民工福利貧困狀況呈現“∪”形,其中25—34歲福利貧困程度最輕,但隨著年齡的進一步增加,福利貧困發生率開始上升;在進城時間分組中,隨著進城時間的增加,農民工福利貧困狀況也呈現“∪”形,其中2009年的進城7—9年的農民工福利貧困程度最輕,而2012年中進城4—6年的農民工福利貧困程度最輕。

第四,從具體功能性活動指標看,總體而言,對福利貧困貢獻率最大的三個可行能力指標分別是可支配收入、歧視和保險。在教育水平分組中,可支配收入、城市歸屬感對于初等教育農民工的福利貧困貢獻率較高,而居住狀況、休閑娛樂對于高等教育農民工的福利貧困存在較高的貢獻率;在年齡分組中,隨著年齡增長,歧視和超時加班的貢獻率越來越高,工資收入和通勤時間這兩項功能性活動指標的貢獻率呈現“∪”變化,而醫療、可支配收入、休閑娛樂、居住狀況和福利待遇則呈現倒“∪”變化;在進城時間分組中,隨著進城時間的增加,保險、 通勤時間和超時加班的貢獻率呈現“∪”變化,而可支配收入、歧視、居住狀況和休閑娛樂的貢獻率則呈倒“∪”變化。

上述結論的政策含義在于:農民工遭受嚴峻的福利貧困問題,促進農民工的自由發展和各項能力的獲得是解決福利貧困問題的當務之急,提高可支配收入,消除歧視和擴大保險覆蓋面是改善農民工福利貧困問題的有效手段。同時,努力提高農民工教育水平,加強職業技能培訓,對年長者和進城時間較長者給予額外的關注和重視,均有利于改善農民工福利貧困問題。

參考文獻:

[1] Sen A.Inequality reexamined[M].Oxford,UK: Clarendon Press.1992.

[2] Laderchi C R.Poverty and its many dimensions: the role of income as an indicator[J].Oxford Development Studies.1997,25(3):345-360.

[3] Klasen S.Measuring poverty and deprivation in South Africa[J].Review of income and wealth,2000.46(1):33-58.

[4] Balestrino A,Sciclone N.Should we use functionings instead of income to measure well-being? Theory,and some evidence from Italy[J].Rivista Internazionale di Scienze Sociali,2001,(1):3-22.

[5] Brandolini A,D’alessio G Year.Measuring well-being in the functioning space.In: General Conference of The International Association for Research in Income and Wealth[C],Cracow,Poland.1998.

[6] 袁方,史清華.不平等之再檢驗: 可行能力和收入不平等與農民工福利[J].管理世界,2013(10): 49-61.

[7] 程名望,史清華,潘烜.勞動保護、工作福利、社會保障與農民工城鎮就業[J].統計研究,2012(10):73-78.

[8] Patton C V,Sawicki D S,Clark.J.Basic methods of policy analysis and planning[M].London,Pearson.1993.

[9] 萬廣華.2030年:中國城鎮化率達到80%[J].國際經濟評論,2011,(6):99-111.

[10] 史清華,卓建偉,鄭龍真.農民外出就業及遭遇的實證分析[J].中國農村經濟,2004(10):56-63.

[11] Du Y,GREGORY R,& MENG X.Impact of the Guest Worker System on Poverty and Wellbeing of Migrant Workers in Urban China[C].ACESA 2006 Emerging China International Conference.Victoria University,Melbourne.2006.

[12] Wu F.Urban poverty and marginalization under market transition: the case of Chinese cities[J].International Journal of Urban and Regional Research,2004,28(2): 401-423.

[13] Shi L.Rural migrant workers in China: Scenario,challenges and public policy[R].ILO.2008.

[14] 程名望,史清華,楊劍俠.中國農村勞動力轉移動因與障礙的一種解釋[J].經濟研究,2006,(4):68-78.

[15] 徐瑋,董婷婷.農民工“可行能力”的貧困[J].中國礦業大學學報: 社會科學版,2009(1):91-95.

[16] 張小娟.基于可行能力視角的農民工幸福感研究[D].碩士學位論文,浙江財經學院,2012.

[17] 葉戰備.可行能力視閾中的中國農民工問題研究[J].學習與探索,2009(1):74-77.

[18] 鐘寧樺.農村工業化還能走多遠?[J].管理世界,2011(1):18-27.

[19] Liu Z Q.Institution and inequality: the hukou system in China[J].Journal of Comparative Economics,2005,33(1):133-157.

[20] Sen A.Development as Freedom[M].Oxford: Oxford University Press,1999.

[21] Tommaso M L.Measuring the well-being of children using a capability approach: An application to Indian data[R].ChiLD working paper 05/2006,Center for Household,Income,Labour and Demographic Economics,2006.

[22] Nussbaum M.Capabilities as fundamental entitlements: Sen and social justice[J].Feminist economics.2003,9(2-3):33-59.

[23] 高進云,喬榮鋒,張安錄.農地城市流轉前后農戶福利變化的模糊評價——基于森的可行能力理論[J].管理世界,2007(6): 45-55.

[24] Robeyns I.The capability approach: a theoretical survey[J].Journal of human development,2005,6(1): 93-117.

[25] Berenger V,Verdier-Chouchane A.Multidimensional measures of well-being: standard of living and quality of life across countries[J].World Development,2007,35(7):1259-1276.

[26] Robeyns I.The capability approach in practice[J].Journal of Political Philosophy,2006,14(3): 351-376.

[27] Saith R.Capabilities: the Concept and its Operationalisation[M].Oxford: Queen Elizabeth House,2001.

[28] Schokkaert E,Van Ootegem L.Sen’s Concept of the Living Standard applied to the Belgian Unemployed[R].Université catholique de Louvain,Institut de Recherches Economiques et Sociales(IRES),1990.

[29] Nolan B,Whelan C T.Measuring poverty using income and deprivation indicators: Alternative approaches[J].Journal of European social policy,1996,6: 225-240.

[30] Krishnakumar J,Nagar A.On exact statistical properties of multidimensional indices based on principal components,factor analysis,MIMIC and structural equation models[J].Social Indicators Research,2008.86(3):481-496.

[31] Ram R.Composite indices of physical quality of life,basic needs fulfillment and income: A principal component representation[J].Journal of Development Economics,1982,(11):227-247.

[32] Slottje D.Measuring the quality of life across countries[J].The Review of Economics and Statistics,1991,73(4):684-693.

[33] Sen A.Poor,Relatively Speaking[J].Oxford Economics Papers,New Economic Series,1983,35(2):153-169.

[34] Sen A.A sociological approach to the measurement of poverty: a reply to professor peter[J].Oxford Economics Papers,New Series.1985,37(4):669-676.

[35] 萬廣華,張藕香.貧困按要素分解: 方法與例證[J].經濟學(季刊),2008(3): 997-1012.

[36] 袁方,萬廣華,羅劍朝,史清華.農民工福利貧困的測量和水平分解[R].工作論文,2013.

[37] Datt G,Ravallio M.Growth and redistribution components of changes in poverty measures: a decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s[J].1992,38(2):275-295.

[38] Kolenikov S,Shorrocks A.A decomposition analysis of regional poverty in Russia[J].Review of Development Economics,2003,9(1):25-46.

[39] Shorrocks A F.Decomposition procedures for distributional analysis: a unified framework based on the Shapley value[J].Journal of Economic Inequality,2012(1):1-28.

[40] 程名望.中國農村勞動力轉移:機理、動因與障礙[D].博士學位論文,上海交通大學,2007.

[41] 邢春冰.農民工與城鎮職工的收入差距[J].管理世界,2008(5):55-64.

[42] 國際勞工組織.工作中的平等:應對挑戰[R].國際勞工大會第96屆會議報告,日內瓦.2007.

[43] 農民工城市貧困項目課題組.農民工生活狀況、工資水平及公共服務:對北京、廣州、南京、蘭州的調查[J].改革,2008(7):84-98.

[44] 何軍.代際差異視角下農民工城市融入的影響因素分析—基于分位數回歸方法[J],中國農村經濟,2011(6):15-25.