中國少數民族自治州區域綜合競爭力評價指標體系研究

艾偉強,王 亮,馬 林

(大連民族學院經濟管理學院,遼寧大連116605)

中國共有30個少數民族自治州,分布在西南、西北、中南和東北地區,分別隸屬于青海、四川、新疆和云南等九個省區。改革開放至今,特別是十七大報告要求將科學發展觀“貫徹落實到經濟社會發展的各個方面”以來,少數民族自治州的經濟、社會等各項事業有了長足發展。但由于區域間發展不平衡,當前少數民族地區經濟社會的總體發展水平不高,可持續發展進程中還存在諸多難點問題。在此背景下,民族地區能否實現可持續發展,已經成為中國小康社會實現與和諧社會建設的重大問題。

因此,通過建立一套客觀、科學、易于操作并能夠體現少數民族自治州自身發展規律與特點的綜合評價指標體系,可以為有效厘清與客觀認識少數民族自治州當前的經濟發展狀況,實時監測與前瞻性地分析少數民族自治州未來的經濟發展走勢提供有效途徑,并為進一步的理論研究與實踐突破奠定基礎。

一、國內外研究現狀述評

充分考慮民族地區經濟社會發展的特殊性,準確界定少數民族自治州區域綜合競爭力的內涵,科學構建其評價指標體系是本文研究的核心思路。目前,針對少數民族自治州開展上述問題的研究較少,但是,關于區域綜合競爭力的內涵及其評價指標體系的研究則較豐富,其中,具有代表性的研究成果如下:

在國外研究方面,瑞士洛桑國際管理學院(IDM)和世界經濟論壇(WEF)是目前國際上研究區域競爭力的權威機構。從1990年開始,IDM每年對全世界主要國家和地區的競爭力,以及該國家和地區內的企業競爭力進行分析和排名,所發表的《世界競爭力年度報告》在國際上享有較高聲譽。IDM將區域競爭力定義為:區域內各經濟主體在市場競爭的過程中形成并表現出來的爭奪資源或市場的能力,并將區域競爭力分解為經濟績效、政府效率、企業效率和基礎設施等4大類323項指標;WEF將區域競爭力定義為:一個區域在國內、國際市場經濟的競爭環境和條件下,在保持良好的區域收支前提下,相對于其他區域而言,為本區域社會經濟發展創造良好環境,實現區域經濟增長,并提高人民生活水平的系統能力,WEF每年出版《世界競爭力年鑒》,其中,將國家競爭力歸納為對外開放、政府職能、科學技術、基礎設施、法規保障等八大類因素。

在國內研究方面,左繼宏等[1]將區域競爭力定義為:依據競爭區域的區位特點,通過實現產業的分工協作所表現出的吸引和利用資源的綜合能力,并將區域競爭力細分為經濟、產業、科技、金融、基礎設施、政府、國民素質及居民生活水平等8個方面;夏智倫、李自如[2]認為“如何提高區域競爭力”已經成為區域經濟發展無法回避的問題,研究將影響區域競爭力的因素歸納為產業競爭力、企業競爭力、對外開放競爭力、經濟綜合實力競爭力、基礎設施競爭力、人力資本競爭力和科技競爭力等7個方面;另外,唐琦等[3]認為基于經濟學或管理學視角構建區域競爭力評價指標體系較少考慮資源和環境因素對區域發展的承載力,并從地理學視角構建了包括區域資源稟賦、整體實力、發展潛力和創新環境四個部分的指標體系。張銳等[4]指出少數民族地區,特別是牧區的綜合競爭力對國家的戰略安全、經濟安全和生態安全意義重大,研究對傳統的區域綜合競爭力指標體系加以改進,融入了符合牧區特點的環境指數、水土資源承載指數、生態彈性度、人均牧業總產值、載畜量和草地可利用率等指標。

綜上所述,現有研究對綜合競爭力內涵核心內容的界定大體相似,要點涵蓋產業競爭力、企業競爭力、開放程度、經濟規模、科學技術、政府職能、環境資源、基礎設施境等方面,存在部分差異的原因是在具體研究中要體現各類研究主體的特點和獨特性,因此,本文在構建少數民族自治州區域綜合競爭力評價指標體系時,要充分考慮到少數民族自治州的特殊性,選擇能夠體現少數民族自治州綜合能力和素質的指標構成其綜合競爭力評價指標體系。

二、少數民族自治州綜合競爭力評價指標體系的設置原則及框架

1.指標體系的設置原則

少數民族自治州區域綜合競爭力受到諸多因素的影響和制約,其綜合評價指標體系必將是一個龐大而復雜的有機體,因此,在指標體系的設置過程中必須遵循科學、實用、簡明的原則[5]。具體內容如下:

(1)科學性和可操作性原則。根據少數民族自治州特點設計區域綜合競爭力評價指標體系,既要關注經濟社會發展的現狀和趨勢,又要關注統計指標核算的標準和方法,在滿足評價要求的前提下多采取統計數據較為全面的指標,或者通過轉化換算可以得到的指標,即采用統一的標準確定指標的內涵、統計口徑、計算方法和數據來源,以確保指標體系的適用性和可比性。

(2)系統性原則。少數民族自治州綜合競爭力體系由多個子系統組成,構建其評價指標體系應充分考慮子系統的層次結構和相互作用,特別是要考慮到少數民族自治州在自然資源和生態環境方面的優勢與特點,以選擇能夠體現少數民族自治州發展情況的代表性指標,從而將各子系統有機地聯系起來。

(3)動態與靜態相結合原則。少數民族自治州經濟社會的發展是一個持續演進的過程,其綜合競爭力評價指標體系不僅需要對少數民族自治州當前的經濟社會發展情況做出評價,同時也要對少數民族自治州經濟社會的發展潛力做出評價,以反映其發展趨勢。因此,該評價指標體系的構建應體現靜態指標與動態指標相結合的原則。

2.指標體系的框架結構

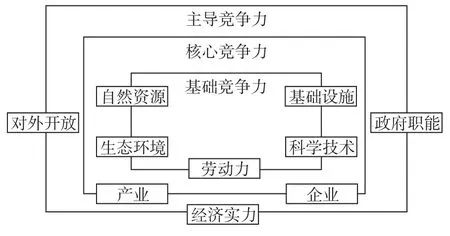

少數民族民自治州大多位于欠發達地區,不同于發達地區的自然、經濟和社會狀況,其區域競爭力體系的構成具有自身的特點,一般而言,自然資源、特色產業、生態環境等因素是其綜合競爭力提升的重要動力,同時,基礎設施、科學技術、對外開放等因素對其綜合競爭力的提升產生了制約。可以說,少數民族民自治州的區域競爭力是在諸多因素共同作用下形成的。在借鑒國內外已有研究,并結合少數民族自治州區域獨特性,本文將少數民族自治州區域競爭力的內涵界定為:少數民族自治州特有的、能夠聚集更多生產要素、創造更加有利的經濟社會發展環境、積累更多的社會財富并提高人民生活水平的綜合素質和能力。根據這一定義,可以將少數民族自治州區域競爭力分為基礎競爭力、核心競爭力和主導競爭力三個系統。其中,基礎競爭力由自然資源、基礎設施、生態環境、科學技術和勞動力競爭力構成;核心競爭力由產業競爭力和企業競爭力構成;主導競爭力由對外開放、政府職能和經濟實力競爭力構成。

在上述三個層次中,基礎競爭力對少數民族自治州區域競爭力的提升具有支撐作用,是其他競爭力的前提條件;核心競爭力是少數民族自治州區域競爭力的關鍵,區域資源配置最終會落實到企業或產業部門,從而決定地區的經濟實力;主導競爭力的重要作用一方面體現在協調上述兩類競爭力的不均衡狀態,另一方面體現在少數民族自治州經濟輻射與聚集能力方面。

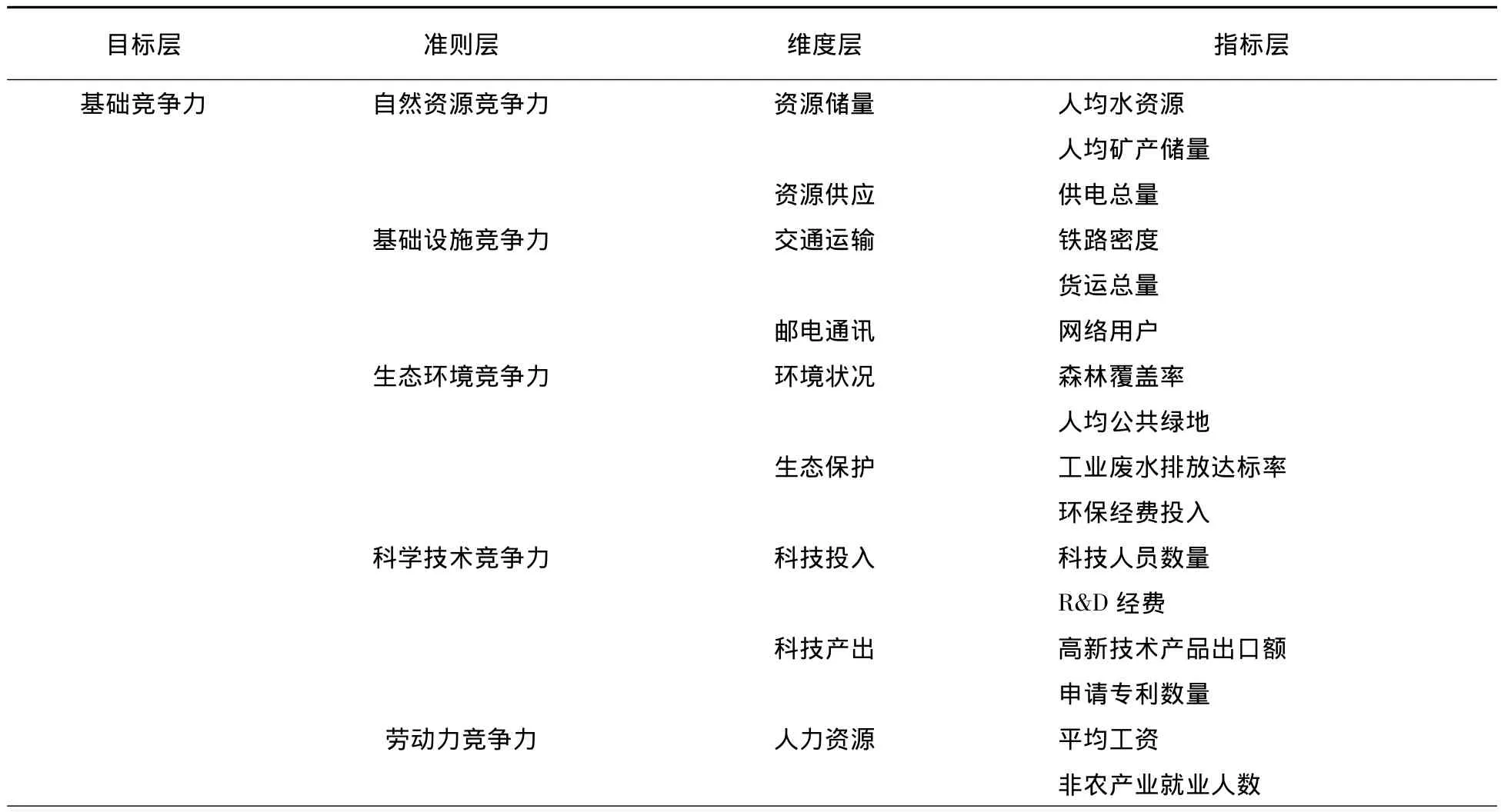

(1)基礎競爭力。基礎競爭力即競爭潛力,是少數民族自治州綜合競爭力的潛在影響因素,關系到少數民族自治州經濟社會的穩定和可持續發展。少數民族自治州基礎競爭力由自然資源、基礎設施、生態環境、科學技術和勞動力競爭力五個子系統組成,本文共選取25項指標。五個子系統構成分別為:

①自然資源競爭力由資源儲量和資源供應兩大類指標構成,反映出少數民族自治州特有的資源優勢以及自然資源對少數民族自治州綜合競爭力的支撐能力。

②基礎設施競爭力由交通運輸和郵電通訊兩大類指標構成,以此體現少數民族自治州在生產發展、社會進步和居民生活方面所具備的基本公共服務能力和水平。

③生態環境競爭力由環境狀況和生態保護兩大類指標構成,主要從自然的角度考察區域的生存資源,并從生態保護的角度考察區域對環境質量的重視程度,以此反映自然條件對少數民族自治州生存與發展的支撐。

④科學技術競爭力由科技投入和科技產出兩大類指標構成,主要反映少數民族自治州科技的投入產出情況以及技術的創新能力。

⑤勞動力競爭力由人力資源指標構成。勞動力是重要的生產要素,也是推動少數民族自治州經濟增長的主要動力,因此,有必要將其納入少數民族自治州綜合競爭力體系。

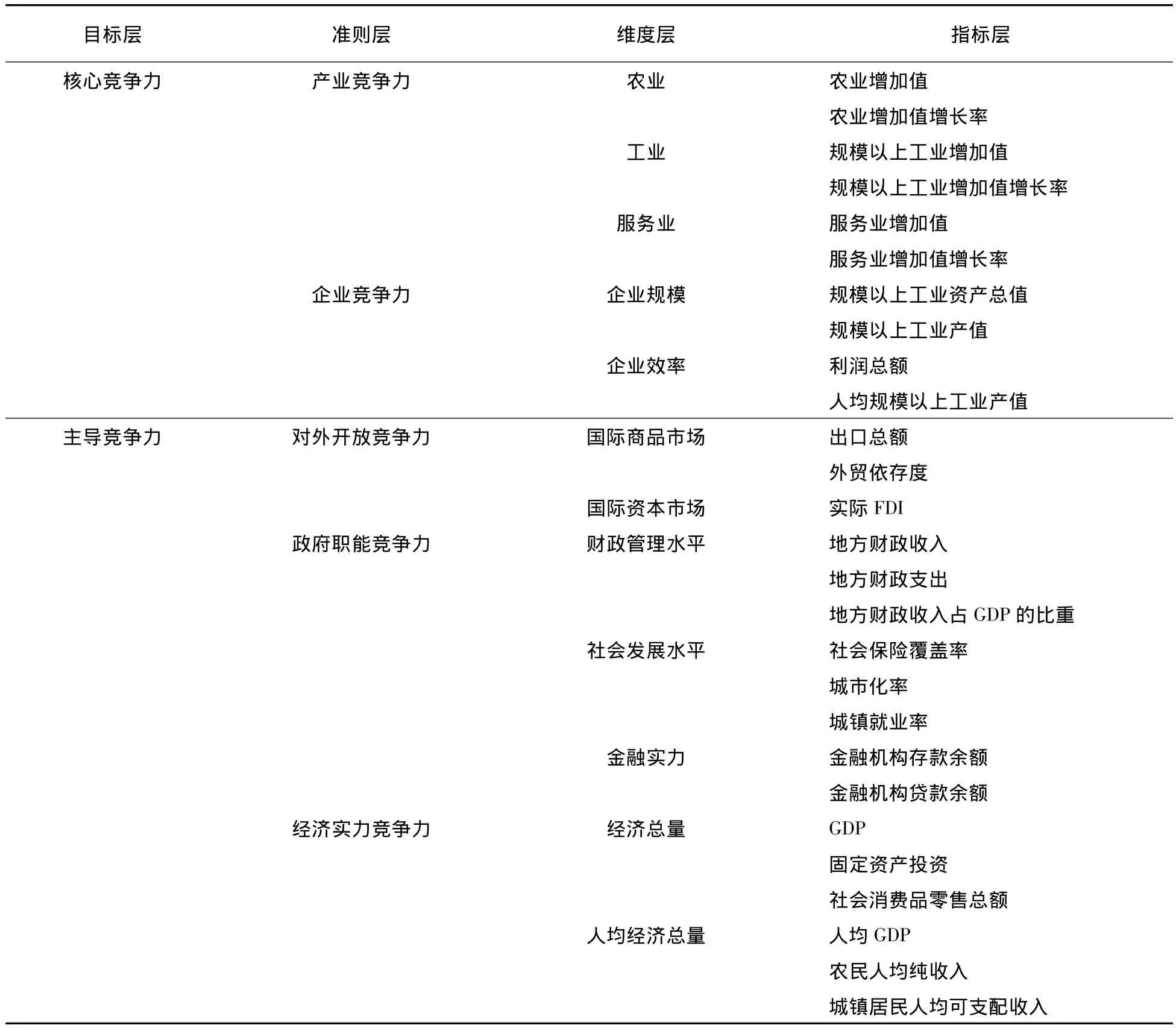

(2)核心競爭力。核心競爭力即核心優勢,是在少數民族自治州經濟社會長期穩定發展過程中形成的競爭優勢,具有稀缺性、長期性、集聚性、獨特性、創新性和動態性等特征。少數民族自治州核心競爭力由產業競爭力和企業競爭力兩個子系統組成,本文共選取12項指標。兩子系統構成分別為:

①產業競爭力是核心競爭力的核心,決定少數民族自治州經濟競爭力的大小,主要通過一、二、三次產業的規模及增長率等指標體現。

②企業競爭力是核心競爭力的基礎,由企業規模和企業效率兩大類指標構成。由于經濟體由產業部門構成,而產業部門又由眾多企業構成,因此,企業作為少數民族自治州經濟的基本承擔者和具體參與者,其競爭力既是產業競爭力的體現,又是核心競爭力的基礎。

(3)主導競爭力。主導競爭力能夠協調少數民族自治州經濟社會發展的不均衡,并對生產要素產生集聚和擴散作用,以促進區域綜合競爭力的提升。因此,主導競爭力是實現少數民族自治州經濟社會可持續發展的重要保障。少數民族自治州主導競爭力由對外開放、政府職能和經濟實力競爭力三個子系統組成,本文共選取23項指標。其三個子系統構成分別為:

①對外開放競爭力是構成主導競爭力的重要內容,由國際商品市場和國際資本市場兩大類指標構成,主要反映少數民族自治州在國際市場中的競爭力及其對國際資本的吸引力。

②政府職能競爭力由政府管理水平、社會發展水平和金融實力三大類指標構成,通過政府服務效率情況體現政府在少數民族自治州經濟發展過程中的重要作用。

③經濟實力競爭力由經濟總量和人均經濟總量兩大類指標構成,以此說明少數民族自治州經濟實力競爭力是綜合競爭力最直觀的反映和表現。

通過上述分析,可以將少數民族自治州綜合競爭力評價模型總結如下,如圖1:

圖1 少數民族自治州綜合競爭力評價模型圖

3.指標體系的篩選與確定

上述框架結構涵蓋60項指標,其中部分指標與分析目的不相關,本文采用數理分析和主觀判斷相結合的方法對指標進行篩選:

首先,計算各支持子系統內各指標間的相關系數,并構建相關系數矩陣,將相關置信度有一半以上大于0.95的指標選出,篩掉的是獨立指標;然后,分別計算這些指標的平均相關系數且求其平均值,選出相關系數有一半大于該值的指標,將這些指標單列表,征得專家同意后給出主成分評價指標;最后,結合指標獨立性分析,以相關系數小于0.9作為候選指標獨立性標準,將相關系數大于0.9的指標合并,結合專家意見進行分析,最終得出獨立性較強的,具有代表性的評價指標。

經過指標體系的篩選,本文確定少數民族自治州綜合競爭力評價指標體系,共計43項指標,具體內容見表1。

表1 少數民族自治州綜合競爭力評價指標體系表

續表

三、結 語

綜合競爭力評價指標體系是全面評價少數民族自治州經濟社會發展狀況的基礎,對于促進少數民族自治州經濟、社會與資源環境和諧發展具有重要的作用。本文在總結國內外已有研究的基礎上,明確界定少數民族自治州綜合競爭力的內涵,并從基礎競爭力、核心競爭力和主導競爭力三個方面建立綜合競爭力評價指標體系。但是,本文僅是對少數民族自治州綜合競爭力的初步研究,無論是在理論體系方面,還是在應用方法方面都有待于作進一步深入和系統的分析。

[1]左繼宏,胡樹華.關于區域競爭力的指標體系設計研究[J].武漢理工大學學報,2004(8):64-67.

[2]夏智倫,李自如.區域競爭力的內涵、本質和核心[J].求索,2005(9):44-47.

[3]唐琦,虞孝感,王辰.試從地理學視角探討區域綜合競爭力的指標體系[J].長江流域資源與環境,2009(3):205-210.

[4]張銳,趙雪雁,趙海莉.高寒牧區綜合競爭力研究——以甘南牧區為例[J].西北師范大學學報:自然科學版.2008(1):92-95.

[5]張揚,曹陽.中國牧區可持續發展評價指標體系研究.大連民族學院學報,2012(4):333-337.