重振萊比錫指揮學派的光輝

趙毅敏

隨著2013年內全套勃拉姆斯交響曲演出的成功,包括在萊比錫的演出、歐洲的巡演和Decca公司全球發行的唱片,意大利指揮家里卡多·夏伊發揚光大萊比錫指揮學派精神的目標已經宣告實現。不管夏伊以后會取得什么樣的成績,他都能憑著這段在萊比錫布商大廈管弦樂團任音樂總監的成就揚名立萬,載入樂史。

2005年,夏伊從荷蘭的阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團音樂總監的位置上卸任,到德國的萊比錫布商大廈管弦樂團任音樂總監。在臨別音樂會上,夏伊指揮了馬勒的《第九交響曲》,滿懷深情又帶著隱隱的不舍,感人至深又平易親切,馬勒的離世之情也成為夏伊離別音樂廳管弦樂團之情,兩者不能分開。我在感嘆之余,不由得遐想:夏伊已經將人文的關懷和個人樸素的感情發揮到這種程度,從一支世界五大之一的樂團轉到另外一支五大之一的樂團,他在萊比錫將以什么樣的姿態出現呢?他會有什么樣的作為呢?他會不會重復在荷蘭的套路呢?要是重復,他會不會從此走下坡路呢?

事實上,夏伊以上任萊比錫的第一套音樂會,給了我和所有關心他的人對這些疑問的答案。

2005年9月2日,夏伊以音樂總監的身份指揮萊比錫布商大廈的第一場音樂會,曲目是門德爾松的《仲夏夜之夢》序曲(1826年的原始版)、《第二交響曲“贊美頌”》(1840年世界首演版)以及沃爾夫岡·里姆(Wolfgang Rihm)的《變形2》(Verwandlung 2,世界首演)。這是一套扎根萊比錫樂派傳統的曲目,既回到萊比錫樂派的源頭,又放眼現代。外界對這次演出的反應毀譽參半,贊的一方基本上認為夏伊為樂團帶來了新氣象,意義非凡;毀的一方多是指夏伊為形式而形式,不如之前的總監或者夏伊自己之前在其他樂團的演釋那么感人。但這次演出實況的DVD和CD很快就成為熱銷的唱片,說明樂迷是非常關心夏伊在萊比錫的動態的。

在隨后的樂季音樂會中,夏伊陸續演出了馬勒配器版的舒曼全套交響曲、勃拉姆斯的兩首鋼琴協奏曲(與鋼琴家尼爾森·弗雷爾合作)、門德爾松的交響曲以及巴赫的《馬太受難曲》《圣誕清唱劇》全套《勃蘭登堡協奏曲》等等。這些都是萊比錫樂派核心作曲家的核心曲目。將此帶到高潮、引起全球關注的是,2010-2011樂季里夏伊將全套貝多芬的交響曲列為樂團樂季演出以及巡演的重點曲目。這次的貝多芬,全世界的樂評幾乎一面倒地叫好,早前那些對夏伊懷疑甚至批評的聲音,在這一輪貝多芬交響曲的演出中,像是給輕輕地吹走了。到了2012-2013樂季的

勃拉姆斯交響曲計劃,這種稱贊的聲音達到了高潮。夏伊來到萊比錫時,同時兼任萊比錫布商大廈管弦樂團與萊比錫國立歌劇院的總監,因為他在萊比錫取得的成績,他在布商大廈的任期延長到2015年。2013年10月,夏伊宣布將成為下一屆意大利米蘭斯卡拉歌劇院的總監,任期從2017年至2022年,同時辭去萊比錫國立歌劇院總監一職。可萊比錫還是不想夏伊離開,將他在布商大廈的總監合約延長至2020年。

在夏伊就任萊比錫總監后不久,我和樂友老楊聊天時說到“夏依重振了萊比錫指揮學派的光芒”。老楊反駁道:“為什么說重振,萊比錫有衰退過嗎?夏依之前的幾任樂團音樂總監弗朗茲·康維茨尼(Franz Konwitschny)、瓦克拉夫·紐曼(Václav Neumann)、庫特·馬蘇爾(Kurt Masur)和赫伯特·布隆斯達德(Herbert Blomstedt)難道都是吃素的?他們哪一點不如夏依?重振從何談起?”談及這個重振還是發揚,恐怕要從萊比錫學派的形成與發展說起。

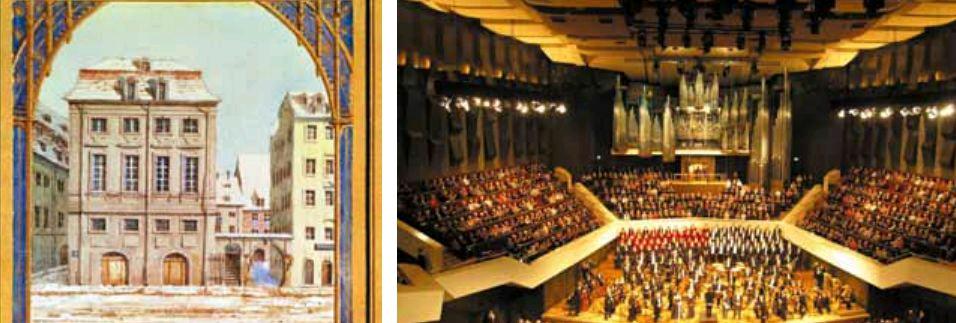

萊比錫是德國第二大城市。就音樂而言,這里是萊比錫音樂學派的中心地,有巴赫紀念館、巴赫生前工作時間最長的圣托馬斯大教堂、德國歷史最悠久的音樂學院萊比錫門德爾松音樂戲劇學院、歐洲頂尖的音樂廳與樂團布商大廈音樂廳以及管弦樂團,還有以門德爾松為首的一大批作曲家、演奏家、音樂學家以及評論家,這些交織在一起,就形成了萊比錫學派的核心。作曲家門德爾松分別在1835年至1843年和1845年至1847年兩度擔任布商大廈的總監,不但做到了史上著名的“巴赫復興”,而且將布商大廈管弦樂團帶到歐洲頂尖樂團之列,創立了萊比錫門德爾松音樂戲劇學院。巴赫演奏的潮流、萊比錫指揮學派的起源、萊比錫音樂學院學術精神的形成以及后來的發展,統稱為萊比錫音樂學派。

萊比錫學派講究嚴謹的學術態度,提倡古典主義,尊重作曲家的原意,不隨意改動作曲家的樂譜,不隨意發揮,風格與以李斯特、瓦格納等人為首的、將浪漫主義發揮至極點的魏瑪學派形成鮮明對比。門德爾松是統治德國指揮舞臺的第一位音樂家。著名的評論家哈羅德·勛伯格在《偉大的指揮家》一書中這樣描述門德爾松的指揮藝術:“門德爾松的指揮正如他自己的音樂和性格——優雅而精致,從不夸張,客觀而平衡。他的性格不算外向,總是避免任何過分之處。”“所有記載都顯示他的指揮精確、生動而溫和,強調節奏和節制。”門德爾松的指揮將德國、奧地利的音樂本質完美地表現出來,那種扎根于德語文化中精神的成熟和人的成熟通過音樂全然展現在人們的眼前,這也意味著其技巧與形式的完美成熟。門德爾松的萊比錫學派精神就是意味著經驗與積累,但不守舊。

后來,德國的指揮大師卡爾·穆克(Karl Muck)、理查·施特勞斯、魏因加特納(Felix Weingartner)將這種簡樸但古典的風格傳到現代;到了意大利人托斯卡尼尼的手中,他則將之與威爾第的現實主義精神相結合,匯集成二十世紀意大利指揮風格的主流。哈羅德·勛伯格在《偉大的指揮家》中是這樣描述的:“托斯卡尼尼跟隨前輩指揮諸如穆克、理查·施特勞斯和魏因加特納的足跡,成為一個高度客觀的指揮,并將直譯風格發揮到了極致。他的直譯主義表現在多方面,完全超出了僅僅是忠實表現樂譜上的音符和作曲家表情記號的層面。”克勞迪奧·阿巴多、里卡多·穆蒂、朱塞佩·西諾波里等后輩意大利指揮家無不受到這種風格的影響。作為比阿巴多晚一輩的指揮和曾經的助手,夏伊自然也是在這種學術環境與氣氛的熏陶中成長起來的,因此,他現在的指揮理念,在他到萊比錫之前業已萌芽和形成。

夏伊到萊比錫之后,將樂團曲目設置的重點放在全面回歸萊比錫指揮學派的核心作品上,從門德爾松、舒曼到巴赫、貝多芬、勃拉姆斯,比較完整和豐滿地詮釋了一遍,不但使樂團重拾傳統曲目,也賦予了這些作品新的意義。在夏伊之前的布商大廈的總監,也有經常演奏指揮這些曲目,但沒有夏伊這么集中和全面,曲目鋪排的思路沒有那么清晰,目的沒有那么強烈。因此,夏伊給人很強的固本清源的感覺。

光有這些曲目上的安排還遠遠不夠,更主要的是夏伊通過這些傳統作品,帶出近乎“全新”的詮釋,體現他對萊比錫指揮學派精神的回歸與發揚。

當年門德爾松熱衷快速度,門德爾松的對手瓦格納曾經因此嘲諷過門德爾松,但絕大部分的同行認為門德爾松的這種快速像閃電般直擊人的心靈。與門德爾松同時代的大指揮家彪羅是瓦格納的崇拜者,也是反猶主義者,但他被瓦格納的這位猶太對手的“色彩的精彩差別”“他動作的磁石般的說服力”等等所折服。小提琴大師約阿希姆說門德爾松“有一種無法模仿的節奏自由”。

在夏伊接任成為萊比錫的總監后,他指揮的速度越來越快,不但和之前總監在同作品的處理上大不相同,而且和他自己以前的處理都不同。以貝多芬的交響曲為例,夏伊采用的速度比阿巴多指揮柏林愛樂、哈農庫特指揮歐洲室內樂團都要快;而勃拉姆斯的全套交響曲,夏伊使用的速度,比阿巴多在1991年至1993年那套指揮柏林愛樂的唱片、海廷克在2003-2004樂季指揮倫敦交響樂團的兩套唱片,甚至比他本人指揮阿姆斯特丹音樂廳管弦樂團的那次全集錄音都要快。這不由得使人想起這個已經被人久久遺忘、門德爾松在萊比錫指揮學派最早期呈現出來的指揮特點。

夏伊指揮的貝多芬、勃拉姆斯等德奧作品,在快速當中強調作品的結構清晰與均衡。作品的縱向推進快速、自然,在講究準確的節奏感之余,更有音樂自身的流動性,不太渲染某些樂句的表達或者樂句的優美,而講究樂句與樂句之間天衣無縫的銜接;在作品的橫向結構方面,夏伊講究音樂整體的均衡,各聲部的脈絡干凈清晰而又出自同一個整體,和聲健壯扎實、通透穩固。初聽之下,樂隊的聲音在干凈清晰之余相對較輕,音色相對較干甚至澀,但作品的整體感和節奏感非常強,言簡意賅但又寓意豐富,原本很凝重的內容潤物細無聲般流進聽者的心田。在文獻史料中記載的萊比錫指揮學派最精髓的部分,在夏伊的指揮中幾乎都能感覺得到。但是要做到這點,其難度并非技術和精神的回歸這么簡單。門德爾松所處的十九世紀中葉,樂隊的規模沒有現在這么大型,基本上是雙管制,演奏貝多芬交響曲的樂隊人數約為五十多人。樂器的性能總體不如現在發達,尤其是銅管和木管,沒有現代樂器的穿透力和聲音的持續性。音樂廳也不如現在這么大,當年第一代的萊比錫布商大廈音樂廳只有幾百個座位,而現在使用的第三代布商大廈音樂廳是1981年落成的,座位在兩千個左右。很明顯,使用現代樂器的樂團在偌大的音樂廳中演奏德奧作品,尤其是結構最為復雜的勃拉姆斯交響曲,比貝多芬、門德爾松、勃拉姆斯時代的樂團聲音來得更遲鈍,聲音內部的“肌理”更不容易表達清楚,聲音的“制動”更難。快而不趕、慢而不拖,這是衡量指揮水平的一個標準。夏伊使用的是現代樂器,用貝多芬、勃拉姆斯當年樂隊的速度,做到了聲音充分、飽滿、扎實、透亮,樂隊沒有出現技術上的閃失,這是何等高超的技藝!當年托斯卡尼尼在貝多芬和勃拉姆斯的交響曲中也曾使用類似的理念進行指揮,使用的速度還沒現在阿巴多和哈農庫特的快,但也受到一些外界的批評,評論認為他的指揮音色粗糙,速度趕,樂隊貌似不能負荷。現在拿出他們的錄音作一下對比,夏伊已經有趕超托斯卡尼尼的跡象了。

2011年春季,夏伊曾帶領布商大廈管弦樂團到亞洲巡演,我在香港聽了他們布魯克納《第八交響曲》的音樂會。對于這部布魯克納結構最為復雜的交響曲,夏伊的處理直接、大氣,氣沖斗牛般,我唯有拜服在那樣的音樂之下。這位得到托斯卡尼尼等前輩帶來的十九世紀音樂精華給養的二十世紀的指揮,即將在二十一世紀創造出萊比錫指揮學派的新輝煌。