論中國傳統醫學的哲學思想意蘊

【摘要】中國傳統醫學是中國各民族傳統醫學的統稱,中國各主要民族傳統醫學之基本概念、哲學基礎等方面有很大相似性,均符合經驗醫學發展規律,其中以“中醫”為最成熟。中國傳統醫學發展歷程與西方近現代醫學不同,它始終圍繞病證診治這個中心,并借助古代哲學,建立了以“陰陽五行”“臟腑”“體液”等學說為核心的理論體系,此體系代表了當時世界經驗醫學與哲學形態的最高成就。就整體而言,中國傳統醫學基本結構主要由以下三部分組成,即已和現代醫學形成共識的部分、不自覺地領先于現代醫學的部分和需要重新認識或加以摒棄的部分。

【關鍵詞】傳統醫學 中醫 現代醫學 哲學 基本結構

【中圖分類號】R2-03 【文獻標識碼】A

在中國傳統醫學領域,存在諸多不夠準確的觀念與認識,影響著中國傳統醫學的發展。比如人們始終面臨著這樣的困惑:什么是“中醫”,什么是中國傳統醫學,什么是傳統醫學,什么是民族傳統醫學,什么是現代醫學,什么是“西醫”,以及如何正確認識傳統醫學,等等。這些困惑所造成的問題是顯而易見的,大到中華民族的認同感,小到具體病人的診治。因此,我們有責任逐漸認識和解決這些困惑。眾所周知,傳統醫學往往是古典哲學概念、臨床實踐與經驗和區域性文化的混合體,而各民族的古典哲學常常是其構建傳統醫學理論框架的基礎。因此,深入思考中國傳統醫學的哲學基礎及基本框架,具有重要意義。胡適在《中國哲學史大綱》中稱“凡研究人生切要的問題,從根本上著想,要尋一個根本的解決:這種學問叫做哲學”。同樣,對中國傳統醫學哲學基礎和基本框架的思考,將有助于從根本上解決所面臨的相關困惑和問題。

中國傳統醫學的基本概況

中國傳統醫學(Traditional Chinese Medicine, TCM)是中華民族在長期醫療、生活實踐中,不斷積累、反復總結而逐漸形成的具有獨特理論風格的醫學體系。中國傳統醫學是中國各民族傳統醫學的統稱,主要包括漢族傳統醫學、維吾爾族傳統醫學、藏族傳統醫學、蒙古族傳統醫學等。在中國的民族傳統醫學中,由于漢族人口最多、文字產生最早、歷史文化較長,相應的傳統醫學理論體系更完善、臨床實踐也更豐富,因此,漢族傳統醫學在中國以至在世界上的影響也最大。在1840年鴉片戰爭前后,當時所謂的“西方醫學”大舉傳入中國并普及以后,以漢族傳統醫學為主的部分中國傳統醫學又有了“中醫”之稱,以此有別于“西醫”,即當今的現代醫學。組成中國傳統醫學的各民族傳統醫學往往自成體系、各具特點、博大精深、源遠流長。中國的漢族傳統醫學(中醫)在春秋戰國時期已基本確立了自己獨特的理論體系,以氣、理、神、虛、太極、陰陽、五行等古典“中國哲學”概念作為理論基礎,思維方式上體現古典“中國哲學”的整體性、有機性與動態性,以臟腑經絡等為生理病理基礎,以華佗、扁鵲、張仲景等為其代表人物,代表著作有《黃帝內經》、《難經》、《神農本草經》、《本草綱目》和《傷寒雜病論》等。理論體系中解剖學知識相對薄弱,強調陰陽平衡,病因學強調“六淫”、七情,注重整體觀念、辨證論治、異病同治和同病異治,以望、聞、問、切四診合參,創立了汗、吐、下、和、清、溫、消、補八大治法,根據所謂君、臣、佐、使原則組方用藥。中國的維族傳統醫學成醫于約公元前4世紀,以古希臘哲學的氣質論與體液論等為理論基礎,同時也吸取了阿拉伯醫學和“中醫”的精華,拜德熱丁?蘇皮阿訇、哈孜巴義、鳩摩羅什、西拉汗、法拉比、伊本西拿等為其代表人物,代表著作有《驗方鎖要》、《哈孜巴義藥書》、《醫典》等,對人體解剖認識較深,除重視四診外,還將望診范圍內的尿診、觀察大便、痰診另立診法。中國的藏族傳統醫學有2500年左右發展歷史,也以陰陽、四元學說作為理論基礎,以玉妥·云登貢布、碧棋列貢、吾巴曲桑等為其代表人物,代表著作有《居悉》即《四部醫典》等,藏醫學重視五臟六腑,認為人體是以五臟六腑為中心,由三大因素(“隆”——指氣、“赤巴”——指火、“培根”——指水和土)、七物質(飲食精微或乳糜、血、肉、脂、骨、髓、精)、三種排泄物(汗、尿和糞便)、360塊骨頭、九大孔竅以及黑脈和白脈組成,除四診外,和維吾爾醫學一樣,還特別注重尿診,且診療也具辨證論治之特點,根據藥物的性味、功能及消化后性味組方,講究調伏增效、適當配制。中國的蒙古族傳統醫學有2700多年發展歷史,13世紀初成,18世紀形成獨特體系,以陰陽、五行、五元學說作為基礎,以羅布桑丹津扎拉桑、伊喜巴拉珠爾、龍日格丹達爾、占布拉道爾吉等為其代表人物,代表著作有《四部甘露》、《蒙藥正典》、《方海》等,對人體解剖認識也較深刻,除常用問、望、切診外,還重視按、聞、嗅之診察方法,同時重視尿液診察與疾病寒熱之辨別。中國的傣族傳統醫學也有2500多年的歷史,中世紀之后,以古代唯物論和具有樸素辯證法思想的南傳上座部佛教哲學思想為核心,以瓦幾臘別、古馬臘別、雅當拿摩雅捌頓等為其代表人物,代表著作有《羅格牙坦》、《巴臘麻他坦》、《嘎牙山哈雅》、《檔哈雅龍》等,對人體解剖結構理解較透徹,注重四塔(風、火、水、土)五蘊(色、識、受、想、行)辨證與三盤辨證,治則講究、治法豐富,組方分為單方、小方、大方。中國的回族傳統醫學成醫于公元13世紀,以人天渾同與有機整體思想為主導,以元氣與陰陽七行學說為基礎,以馬世奎、馬金良等為其代表人物,代表著作有《回回藥方》、《吳忠市中醫藥驗方集》、《回族醫藥概覽》等,解剖學知識比較薄弱,以辨質為主,結合辨證、辨病、辨經,注重辨證論治,治法較靈活、豐富。中國的苗族傳統醫學有三千年發展歷史,巫醫合一,兼具神學、巫術等特點,解剖學知識也比較薄弱,把一切疾病歸為冷病、熱病兩大類,冷病熱治、熱病冷治,治法較豐富,組方有配單不配雙和三位一體兩個特點。中國的壯族傳統醫學萌芽于原始社會,唐宋之后得到迅速發展,以陰陽為本、三氣同步的天人自然觀為理論基礎,以羅家安等為其代表人物,代表著作有《痧癥針方圖解》、《壯族醫學史》等,認為內臟氣血骨肉是構成人體的主要物質基礎,其中位于顱內、胸腔和腹腔內相對獨立的實體都稱之為臟腑,但其沒有明確的臟和腑的區分觀念,重視目診,注重辨病與辨證相結合,對動物藥的使用非常重視且有規律。通過對以上中國各主要民族傳統醫學的基本概念、成醫時間、哲學基礎、代表人物、代表著作、解剖、生理、病名、病因、病機、診斷、治則治法、組方用藥特點等方面的簡要比較,可以發現各民族傳統醫學在諸多方面有很大的相似性,均符合經驗醫學發展的一般規律,它們當中又以漢民族傳統醫學為最完整、最成熟。endprint

中國傳統醫學的哲學基礎

綜上所述,我們不難發現:中國各民族傳統醫學歷史悠久、理論精深、診治技法靈活、組方用藥考究,各有特色又自成體系,為保障中華各民族的繁衍昌盛作出了偉大貢獻。但也應該承認,中國傳統醫學的發展歷程與西方近現代醫學迥然不同,始終圍繞著病證診治和解決患者實際問題這個中心,集中古代縱橫向所有的智慧,并借助于古代樸素唯物主義哲學,建立了以“陰陽五行學說”“臟腑學說”“體液學說”“氣質學說”“物質學說”等理論為核心的醫學理論體系,在這個體系中充滿了技術科學和經驗科學,這個體系特別是“中醫”體系和其所體現的“中國哲學”一樣,代表了當時世界經驗醫學與哲學形態的最高成就,是中國傳統醫學先賢們世世代代集體努力的結果。當然,在這個過程中,很難發現以還原論為基礎的理論科學和基礎科學研究的蹤跡及其所作出的貢獻。古代樸素唯物主義哲學的一個共同特點就是不能將自然界的多樣性統一抽象為客觀的物質性,而是普遍用形象化的、具體的物體或運動形式來描繪和解釋現實世界。有的用一種物體及其運動方式,有的用兩種或多種物體及其運動方式來解釋大千世界,因而就形成了所謂的一元論、二元論和多元論。這些哲學理論無論是在古希臘還是在同時期古代中國的許多民族傳統文化中都存在,值得注意的是,無論是“中醫”還是前述其他民族傳統醫學在其構建理論體系時幾乎都不約而同地選擇了多元論哲學。“中醫”和蒙醫采用的是五行學說,有些民族傳統醫學比如維醫、藏醫則采納四元學說,對比一下五行學說和四元學說的本質,不難發現其實它們的相似性大于差異性。首先,這兩種學說均產生于人類歷史發展的相同階段,且處于文明發展的同一個水平上,并沒有什么質的差別;其次,它們在觀點和形式上也有許多重要的相似之處,所不同的是,五行學說的內容要比四元學說更為豐富。古代多種民族傳統醫學之所以都選用多元哲學,是因為它們可以提供一種形式化了的動力學模型,而一元論、二元論則因過于抽象而難于或不可能在自然科學領域得到具體的應用,也就是說多元論不僅提供了哲學思想,同時也提供了構建多種民族傳統醫學理論體系的基本框架。

“中醫”之“臟腑學說”古稱“藏象”,意指“臟藏于內,而形見于外”,這表明其受制于時代的特點。“中醫”臟腑學說是從機體的外部現象入手構建的唯象理論,而不是以機體內部臟腑的解剖、生理等構效關系的形式而建立的。各民族的傳統醫學大都是在唯象的基礎上構建自己的理論,而實踐證明此種形式的理論在某種程度上是可行的。受古代樸素唯物主義的影響,“中醫”等傳統醫學在經驗的基礎上創建了自己的唯象理論,反之又用唯象理論將經驗抽象化、形式化、規范化,從而使零散的經驗在統一的古典唯象理論中匯集,形成各種學說,這就使得經驗醫學得以保存、發展、交流和傳授。當然,這當中有些經驗和理論可能是謬誤,但也有許多經驗和理論可能會蘊含科學規律。臟腑學說產生于中國奴隸制崩潰、封建制初創時期,而較為完整的體液學說產生于古希臘奴隸制的鼎盛時期,從具體時間上看,后者要稍早于前者。但兩者的歷史背景有幾個極為重要的相似之處,一是它們都形成于鬼神致病論動搖以后,是繼宗教醫學或巫術醫學之后醫學理論的重建;二是它們均產生于當時古代文明最發達的國度;三是它們都是古代樸素唯物主義思想與有限臨床經驗相結合的產物,同屬于以古典哲學概念思辯為基礎的經驗醫學理論。所以,中國傳統醫學中臟腑學說、體液學說等的形成是有其歷史必然性的。古人的解剖學、生理學、病理學與藥理學的知識都是極為貧乏與初淺的,但為了解釋人體各種復雜的病理、生理現象以及有限的臨床經驗并使其得以傳授,他們又不得不建立某種理論,構建醫學知識體系,所以便自然而然地求助于哲學思辯。其實從哲學到具體的自然科學門類,跨度甚大,中間需要許多認識充填,因此,古代的經驗醫學理論體系本質上都是古代多元論哲學的翻版,而不可能是二者的理性結合,然而,這種翻版有些可能會不自覺地蘊含高度的理性。臟腑學說、體液學說等正是以這種方式建立起來的,前者(如“中醫”)用肝、心、脾、肺、腎替換木、火、土、金、水,臟腑被賦予了五行的基本功能與屬性,臟器之間也被賦予了五行之間的動力學關系,這樣,此種臟腑結構、功能與關系就成了人體組成與功能的基本模型,一切病理生理過程都可以從這個簡單模型功能狀態的變化中得到描述與解釋;體液學說(如維醫)則是用血液質、黏液質、膽液質和黑膽質四種所謂的體液替換了四元學說(如藏醫)中的火、氣、水、土四種元素,同樣也將四種元素的特性及相互關系引入到各種體液和體液之間,最后通過體液的比例、分布和質量情況來模擬與解釋人體的各種病理生理過程。當然,臟腑學說也十分強調血、津液等體液的重要性,并將臟腑與體液的代謝及作用緊密結合起來。體液學說也不例外,它認為體液是由臟腑產生的,所以也很看重臟腑,同樣將兩者緊密結合起來,用以認識與解釋復雜的病理生理現象。當然,古代先賢的這些認識和解釋,都始終堅持了事物是發展變化的、對立統一的辨證唯物主義哲學的指導思想。多種傳統醫學均以臟腑和體液學說為核心構建自己的理論,反映出其受制于時代的科技、文化水平,古時人們對人體生命現象的認識都還停留在比較初級的階段。從理論價值上看,臟腑學說和體液學說之間沒有多大差距,二者都屬于樸素的唯象理論,均具有樸素的整體觀、平衡觀、病因觀、病理觀和預防觀。只不過臟腑學說在內容上要比體液學說更豐富與具體一些,也正因為如此,臟腑學說在實用價值方面似乎超越了體液學說,臟腑學說把臟腑的功能通過陰、陽、氣、血、精、津液等中間變量與人體諸如癥狀與體征之類的外部變量一一聯系起來,以求可以通過臟腑功能狀態改變推理人體的各種外部表現(包括癥狀和體征),或通過人體癥狀、體征等外部表現變化來辨別與設定其臟腑功能狀態的改變。不僅如此,傳統醫學的治則、治法,傳統藥物藥效描述與療效確定等也分別被納入以臟腑學說、體液學說等為核心的統一的理論體系中,并因此實現了病、證、理、法、方、藥的一體化與系統性。

以“中醫”為代表的中國傳統醫學自形成起到鴉片戰爭前后,發展的主要是臨床經驗醫學而不是實驗醫學、基礎醫學,但達到了人類經驗醫學的最高境界。這些寶貴的經驗有些已經被證明和現代醫學的相關認識一致,可以用現代醫學來認識與解釋;而有些經驗則很有可能不自覺地蘊含著現代醫學某些未來發展的方向;當然,產生于幾千年前的經驗醫學畢竟有其時代和文化的局限性,在這些古典醫學知識體系中,除了寶貴的經驗以外,也會存在許多帶有時代和文化烙印的認識。endprint

中國傳統醫學的基本結構

如前所述,借助于臨床實踐經驗和古典哲學等構建的中國傳統醫學本質上始終是世界上最先進、最完整與最豐富的經驗醫學,其龐大的體系中充滿了實用的和逐漸被現代醫學所認同的醫療技術和醫學經驗;也蘊含著預示人類醫學某些未來發展方向和面貌的胚芽;同樣,帶有時代和特殊文化烙印的樸素認識甚至于錯誤認識也俯拾可見。因此,就整體而言,中國傳統醫學的基本結構可能主要由以下三個部分組成,即已和現代醫學形成共識的部分、不自覺地領先于現代醫學的部分和需要重新認識或加以摒棄的部分。

已和現代醫學形成共識的部分。在鴉片戰爭以前的中華文明史中,中國傳統醫學始終是中華民族保健事業的主導力量,其成功保健的關鍵在于它的療效,“實踐出真知”,大量的實踐和經驗使其樸素的理論有了堅實的基礎。新中國成立以后,“中醫”和“西醫”在中國的發展均進入了新階段,隨著現代醫學影響日趨加深,特別是始于上個世紀50年代末的所謂“中西醫結合”的發展,使得中國傳統醫學特別是“中醫”的一些理論、治則治法、技術、方藥的現代生命科學內涵得以部分闡明,中國傳統醫學的基本結構也日趨清晰。這其中一個重要組成部分,就是所謂已和現代醫學形成共識的部分,涉及到中國傳統醫學基礎和臨床的許多環節。以若干“中醫”理論與重要概念為例,沈自尹院士關于“腎本質”的研究表明“腎虛證”個體無論其外在表現和內在變化,很大程度上相當于現代醫學的早衰或衰老性變化。陳可冀院士科學地闡釋了活血化瘀治療冠心病等作用機理及血瘀證的本質,相關研究已獲得“中醫”和現代醫學領域專家的一致認同。廖家楨、戴瑞鴻等的研究表明,所謂“心氣虛證”和現代醫學的心臟疾病及心功能差之間有所相關。又以傳統醫學診斷手段為例,望,是醫生運用視覺來觀察病人全身或局部的神、色、形、態的變化,以判斷病情的一種方法。通常望診不僅包括對舌苔的觀察,同時也包括對病人個體外部特征進行觀察,從這些部位的各種變化來察知體內病情,特別是針對病人的神、色、形、態的觀察尤為重要,這已與現代醫學的診斷理論形成多方面的共識,如“中醫”認為口唇蒼白是氣血不足的重要表現,現代醫學同樣認為口唇蒼白可能是診斷貧血的重要依據之一;“中醫”認為口唇紫紺是血脈瘀阻的表現,在現代醫學中則是診斷低氧血癥與高碳酸血癥的重要依據。聞診,包括聽聲音和聞氣味兩方面,其也與現代醫學臨床診斷理論形成共識,如病人說話聲音洪亮,鏗鏘有力,“中醫”和現代醫學均可據此判斷此人精氣十足,精力充沛,病情尚不十分嚴重;相反,如果病人語聲低弱,有氣無力,甚至不想說話,“中醫”往往認為屬于“氣虛”,而現代醫學也認為此類患者的狀況多為諸種嚴重疾病所導致的器官功能衰弱或機體嚴重消耗所致。而聞氣味,包括分泌物氣味、口氣、體氣等,“中醫”認為可用于證候診斷,同樣,現代醫學也認為有些氣味與疾病高度相關,如聞到病人身上有爛蘋果味,提示可能是糖尿病酮酸中毒等。問診,主要向病人詢問他的身心感受,哪些地方不舒適,當然也包括通過別的途徑了解病人的發病及病情,如問一般情況、生活史、家族病史和既往病史,問起病時間、現在癥狀等,此類診斷方法均早已在傳統醫學和現代醫學中得到了廣泛應用。切診包括脈診和按診,是醫者運用手和指端的感覺,對病人體表某些部位進行觸摸按壓的檢查方法。具體檢查內容較多,如脈象的變化、胸腹的痞塊、皮膚的腫脹、手足的溫涼、疼痛的部位,等等。把所得信息與其他三診互相參照,從而作出診斷。特別是切脈,往往是“中醫”臨床診斷病證不可缺少的基本方法,認為可以反映許多病證的信息,現代醫學也認同切脈在了解心率、心律、血管充盈度及硬化程度等方面的價值。再以若干“中醫”古方作用為例,許多“中醫”古方所能主治的病證,基本可以等同現代醫學目前所能認識的某些特殊疾病或狀況,比如:獨參湯,以人參大補元氣,補氣固脫;主治諸般失血與瘡瘍潰后,氣血俱虛,面色蒼白,惡寒發熱,手足清冷,自汗或出冷汗,脈微細欲絕者。獨參湯證往往多見于現代醫學的失血性或心源性休克。四逆湯,以附子、干姜、炙甘草溫中祛寒,回陽救逆;主治少陰病,四肢厥逆,惡寒蜷臥,神衰欲寐,腹痛下利,嘔吐不渴,舌苔白滑,脈微細;或太陽病誤汗亡陽。四逆湯證則多見于現代醫學中的多種休克。真武湯,以茯苓、芍藥、白術、生姜、附子溫陽利水。主治脾腎陽虛,水氣內停證。諸如小便不利,四肢沉重疼痛,腹痛下利,或肢體浮腫,苔白不渴,脈沉;太陽病發汗過多,陽虛水泛。汗出不解,其人仍發熱,心下悸,頭眩,身瞤動,振振欲擗地。真武湯證主要多見于現代醫學的心源性、腎源性水腫。玉屏風散,補脾實衛,益氣固表止汗,被稱為中藥免疫調節劑。主治表虛自汗,易感風邪;風雨寒濕傷形,皮膚枯槁。汗出惡風,面色恍白,舌淡苔薄白,脈浮虛。亦治虛人腠理不固,易感風邪。目前,此方現代醫學亦多應用于提高機體免疫能力。同樣,有許多中藥無論是單藥或組方使用均有較好的療效,且千百年來反復使用療效始終穩定,隨著現代醫學的發展,這些中藥所干預的病癥及可能作用的環節也日趨明確,從而逐漸和現代醫學形成共識。比如“麻黃治喘”,用于發汗散寒、宣肺平喘、利水消腫。“中醫”許多治咳喘的古方往往多以麻黃為君藥,現代藥理學研究表明:麻黃所含主要組分麻黃素等屬于生物堿類物質,是擬交感神經藥,作用于β-腎上腺素能受體,麻黃素對支氣管平滑肌有明顯的松弛作用,特別是在支氣管痙攣時作用更為顯著。

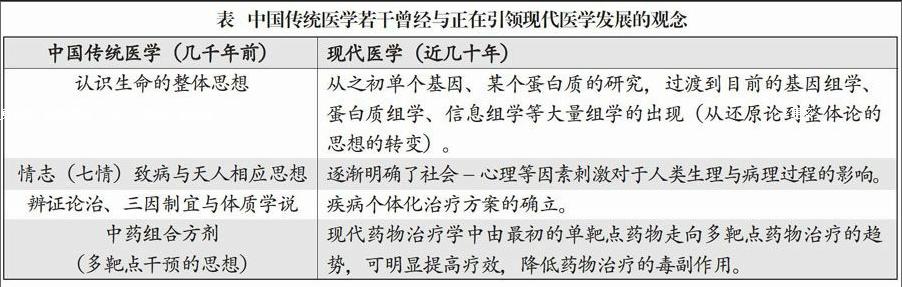

不自覺地領先于現代醫學的部分。中國傳統醫學是建立在經驗基礎上的實踐醫學,理論體系主要借助于古代樸素唯物主義哲學而構建,大都采用“辨證論治”的診治方法,運用天然手段治療疾病,不強調與同時代科技發展相一致。不同于現代醫學以“自然不能被認證就不能被征服”的觀點為基礎,強調還原論,要求與同時代的科技同步前進,這就使得中國傳統醫學除了古老、樸素的整體特征外,也可能具有不自覺地超越時代的認識。以醫學理論思維為例,中國傳統醫學在醫學理論思維方式方面對現代醫學始終有所引領(詳見下表)。

如“中醫”有“人與天地相應也”之說,這是機體與環境的統一觀。現代醫學所謂“生物壽命學”與“生物鐘”理論、激素分泌的各種節律、地方病以及易地療法等都是“天人相應”理論的體現;貫徹中國傳統醫學的對立統一觀、動態平衡觀等也正日益表明是存在于生命現象中的普遍規律,盡管現代生命科學也強調上述觀點,但不同于中國傳統醫學始終把其作為中國傳統醫學的基本思想和理論特點,所以“中醫”和現代醫學在這些觀點上的自覺程度還是有差別的。我們的研究發現“中醫”“久病及腎”“恐傷腎”等認識具有深刻的現代生命科學內涵,許多疾病,如氣道慢性炎癥性疾病,長期反復發作,往往加劇機體下丘腦—垂體—腎上腺(Hypothalamus-Pituitary-Adrenal, HPA)軸等應激和抗炎系統的病理性變化,研究表明,慢性炎癥時多種細胞因子如 IL-6 和TNF-α,可通過上調HPA軸,刺激皮質激素的合成增加,后者使炎性細胞因子分泌量下降,此負反饋導致皮質激素合成減少,解除對免疫細胞的抑制,然后炎性細胞因子分泌又會增加,再促進皮質激素的合成,但久之則出現相互性的關系紊亂,甚至形成惡性循環,使機體致炎/抑炎平衡機制嚴重失衡,造成病遷延難愈,出現所謂“由肺及腎”,肺腎兩虛的表現。同樣,研究表明: 恐懼、抑郁等心理狀態,會造成機體反復應激,久之同樣造成HPA軸功能紊亂,機體致炎/抑炎平衡調控機制失衡,從而出現所謂腎虛之候。endprint

再以治則治法為例,慢性炎癥狀態和慢性炎癥性疾病“異病同治”是“中醫學”的特色,體現了辨證論治的精神,是“中醫”最重要的幾個治則之一。所謂“異病同治”,是指不同疾病在其發展的某個階段,由于出現相同的病機,可以采用相同的治則。而現代研究表明“異病同治”這種觀念很可能是現代醫學未來發展的方向之一,因為存在于所謂病與病之間的“圍墻”有些是不合理的,劃分的原因僅僅基于解剖學的分割,而不是根據疾病病因、發病和病理變化等的本質。研究表明“中醫”證型類同的不同疾病,往往具有共同的病理、生理變化,運用相同的理法方藥進行干預,都能獲得療效,因為這些不同疾病的細胞、分子和基因水平可能存在著相同的變化,藥物作用的靶點和靶點群有可能是同一的。另以組方原則為例,針對急性早幼粒細胞性白血病(APL),我國著名中醫專家黃世林教授在20世紀80年代,設計了一個以清熱解毒、益氣活血為治療原則的中藥方劑,即由雄黃、青黛、丹參和太子參組成的中藥“復方黃黛片”。報道顯示, 這個復方對APL病人的完全緩解率是96.7%到98%,5年無病生存率達到86.88%,療效極佳。后來發現復方黃黛片這個復方中,雄黃的主要成分是四硫化四砷(A),青黛的有效成分是靛玉紅(I),丹參的有效成分則是丹參酮IIA(T)。陳竺研究團隊2008年從分子生物學和生物化學的角度,詳盡闡明了復方黃黛片治療APL的分子機理。結果顯示,四硫化四砷是本方的“君藥”,它直接作用于癌蛋白,通過誘導其降解,從根本上逆轉癌細胞的瘋長,使其分化成熟;丹參酮和靛玉紅作為本方的輔助藥物,主要是通過促進癌蛋白的泛素化并加快其降解,進一步促進白血病細胞的分化成熟,抑制癌細胞的細胞周期及分裂增殖來發揮作用。動物試驗結果還表明,使用了青黛以后雄黃的毒副作用大幅度降低,這些體現了“中醫”有些方劑“臣藥”和“佐藥”的功效特點;并且丹參酮和靛玉紅通過增加運送四硫化四砷的通道蛋白的數量,顯著增加了進入白血病細胞的四硫化四砷濃度,從而提高了療效,兩者都起到了“使藥”的作用。復方黃黛片通過各組分的聯合應用,產生了大于三個組分疊加的協同效應。這種組方思想所蘊含的理念顯然具有明顯的超前性。董競成等對補腎益氣方藥干預若干慢性炎癥性疾病的療效及相關機理與物質基礎的研究表明,仙靈脾、黃芪、生地等組成的方藥,能有效干預機體慢性炎癥,通過多靶點群的干預,重塑或改善機體致炎/抑炎平衡調控機制,這種形態可能是現代醫學未來發展的方向之一。

同樣,若干中藥單藥認識、使用和研究的歷程,也深刻地表明了這種特殊的引領性。比如單藥青蒿,早在《本草圖經》中描述:青蒿,治骨蒸勞熱為最,古方多單用之。其在《圣濟總錄》、《本草綱目》、《補缺肘后方》、《溫病條辨》、《衛生易簡方》、《永類鈐方》、《通俗傷寒論》、《圣惠方》、《濟急仙方》中也均有方劑應用記載。現代“中醫”認為,青蒿具有清透虛熱,涼血除蒸,截瘧的功效。用于暑邪發熱,陰虛發熱,夜熱早涼,骨蒸勞熱,瘧疾寒熱,濕熱黃疸。現代研究表明,其主要有效成分為倍半萜類,如青蒿素(arteannuin)。而青蒿素是我國在世界上最先研制成功的一種抗瘧新藥,它是從我國民間治療瘧疾草藥黃花蒿中分離出來的有效單體。它的研究始于上個世紀60年代中期。在周總理親自批示下,數百名科學家經過堅持不懈的深入研究而取得的成果。它是由我國科學家自主研究開發并在國際上注冊的為數不多的一類新藥之一,被世界衛生組織評價為治療惡性瘧疾唯一真正有效的藥物。在青蒿素發現之前,西方藥理專家認為抗瘧藥的設計,首先要從含氮的雜環開始,而青蒿素結構的發現,推翻了這種結論。伊斯坦布爾第十屆國際化療會議上6000名各國醫壇專家公認青蒿素為治療瘧疾的中國神藥,是中國傳統醫學對人類的重大貢獻。

最后以針灸治療為例,針刺是根據機體不同狀況,選用不同穴位和不同針刺手法,通過影響多個靶點干預疾病過程的多個環節,激發機體自身內在的調整能力達到治療目的。針刺的調節作用不僅表現在影響疾病的病理過程,對生理過程也有調節。這種調節作用是通過中樞神經系統的整合作用(皮層功能重組,神經可塑性和各種神經遞質和激素的釋放)得以實施。針灸效應的物質基礎很可能是中樞神經直接對某些基因表達具有一定的調控和重組,使之最終修正疾病。而針刺麻醉(acupuncture anesthesia)是指用針刺鎮痛效應減輕手術中的疼痛及預防生理功能紊亂的一種方法,由于其作用類似于現代醫學的麻醉方法,故稱針刺麻醉。對麻醉藥物過敏而不能采用藥物麻醉的患者,是一種較為理想的替代方法。針刺鎮痛是來自穴位的針刺信號和來自痛源部位的疼痛信號,在同一脊神經節段以兩種不同途徑傳入刺激至腦(脊髓、腦干、丘腦、大腦皮層等部位)并相互作用的結果。針刺穴位激發了體內抗痛物質,對抗手術時所產生的致痛物質,從而起到鎮痛作用。抗痛物質內源性阿片樣物質參與針刺鎮痛——腦內阿片肽釋放增加。其中內啡肽和腦啡肽在腦內具有很強的鎮痛效應,與鎮痛效果呈正相關。有多種神經遞質參與針刺鎮痛,其中不少與某些相應的中樞神經核團(如尾核頭部、丘腦中央中核、中腦中央灰質及中縫核等)有關。中樞八肽膽囊收縮素(CCK-8)是對阿片作用的一種負反饋機制,是決定針刺鎮痛和嗎啡鎮痛有效性的重要因素,針刺鎮痛有效性的個體差異決定于中樞阿片肽與CCK-8的相對平衡。針刺作用能對應激引起的邊緣系統(如海馬、扣帶回、隔區、杏仁、視前區、下丘腦等)反應進行調節,這可能是針刺減弱痛覺的情緒反應的生理基礎。不同頻率的電針鎮痛產生不同的阿片肽物質,2Hz電針在腦內促進前腦啡肽原PPE釋放;100Hz電針在腦內主要促進前強啡肽原PPD釋放,在某些腦區也可促進PPE的釋放。近來,在功能磁共振(fMRI)臨床試驗中發現,針刺對于慢性疼痛的治療效應與腦中具有認知功能的默認網絡活動有關,進一步說明了針刺鎮痛(慢性疼痛)是通過中樞起作用的機制。

需要重新認識或加以摒棄的部分。在人類科學體系中,包括醫學科學,概念由新變舊,其正確性由絕對變為相對,甚至成為謬誤,適用范圍由大變小,本是事物發展的必然規律。自然科學中的一切概念、定律、定理,都是從不同角度反映事物中穩定的一面,有穩定性,才有規律和科學體系。換言之,這種穩定性有時只能是有條件的、局部的、相對的,而不穩定性才是絕對的、無條件的。任何科學理論只有不斷承認自己的短處,修改自己的缺點才能進步,而其不斷進步的標志則是新概念、新方法和新理論的產生。同樣,現代醫學本身也在不斷地修正、改善和發展自己,置身于一種不斷靠近絕對真理的無限過程,在其朦朧時期,也曾產生過許多極為樸素的認識。比如在1870年人類認識微生物和疾病的關系之前,所有的感染和化膿現象均會被籠統地描述為遭受了“毒素”“瘴氣”“戾氣”“邪氣”等。這些認識和中國傳統醫學中的許多認識一樣,是特定時代和文化所造成的樸素認識。鑒此,對中國傳統醫學理論也應采取一分為二的辦法,發揚其精華,摒棄其糟粕。同樣先以理論思維為例,《素問·靈蘭秘典論》記載:“心者,君主之官也,神明出焉”。《素問·調經論》說:“心藏神”。“君主”表示高于一切的含義,意思就是說“心”在臟腑中居首要地位。“神明”“神”是指高級中樞神經機能活動,這些功能由“心”主持和體現,所以說“心主神明”。說明前人對“心”的理解,包括中樞神經系統的功能在內。人體臟腑氣血在“心”的這種通過中樞神經系統活動作用的影響下,維持統一協調的生理活動。如“心”有了病變,失卻統率神明的作用,其他臟腑的生理功能也會受到影響。當然,現代生命科學研究已說明“心主神明”之“心”概念的內涵與外延,在很大程度上應是大腦之所為。再以方劑為例,方劑配伍理論和方法盡管在指導組方用藥上仍起到積極的作用,但也存在不足的一面,比如按君臣佐使的配伍理論,很多行之有效的方劑難以區分其君臣佐使,如黃連解毒湯中黃芩與黃柏、梔子誰為臣,誰為佐助,仁者見仁,智者見智,不一而同。又如理中丸、半夏瀉心湯等方的君藥,歷代認識頗不一致,前者有干姜為君和人參為君之爭,后者有半夏為君和甘草為君之辯。因此,對方劑配伍理論和方法進行理性認識和創新,已成傳統醫學方劑學發展的客觀要求。《本草綱目》里面記載了一些治療不孕的方子,包括所謂立春的雨水可治療不孕癥之類;掃帚、洗碗水等也可以用來治病等,后人已經自然而然地認識與摒棄了諸如此類的治療方法。最后以中藥為例,孫思邈《千金翼方》卷第二《本草上》對硝石的記載是:硝石,味苦辛,寒,大寒,無毒。現代研究發現:硝石中含有硝基化合物,可誘發肝癌;又比如對杜若的記載是:杜若,味苦辛,微溫,無毒。杜若又名杜衡,含馬兜鈴酸,會造成患者腎衰竭,還可能導致淋巴瘤、腎癌、肝癌等一系列癌癥。諸如此類,比比皆是。

結論

中國是世界上傳統醫學最為發達的國家,擁有56個民族,許多民族都擁有自己燦爛的傳統醫學文明,為保障中國人民乃至世界人民的繁衍昌盛作出了貢獻。科學而又理性地認識中國傳統醫學,包括它的概念內涵、哲學基礎、歷史地位、組成結構、理論、經驗、技術、方法和方藥等,明確中國傳統醫學的長處和短處,借助于現代科學技術與方法,如流行病學的方法、循證醫學的方法等,進一步確認其理論、經驗、技術、方法、方藥的科學性和有效性,當然也包括不科學性和不合理性,深入開展對確認有效的技術、方法、方藥等的研究,明確其作用機制、物質基礎等現代科學內涵,并開展類似理論、技術、方法、方藥等的橫向比較,推崇優勝劣汰、擇優發展的觀念,使中國傳統醫學中真正的精粹能夠脫穎而出,推動現代醫學文明的發展,從而造福于中華各民族人民,造福于全人類。也只有這樣,才能使古老的文明大放異彩,并加快融入當代人類共同文明的洪流。

責 編 / 馬冰瑩endprint