基于GIS的低丘緩坡建設用地適宜性評價

——以江西省上猶縣為例

林建平,鄧愛珍

(1.江西省贛州市國土資源局,江西贛州 341000;2.江西應用技術職業學院,江西贛州 341000)

?

基于GIS的低丘緩坡建設用地適宜性評價

——以江西省上猶縣為例

林建平1,鄧愛珍2

(1.江西省贛州市國土資源局,江西贛州 341000;2.江西應用技術職業學院,江西贛州 341000)

以上猶縣為例,基于GIS平臺,在綜合考慮低丘緩坡開發要求的自然、社會和生態環境等條件的基礎上,構建了評價指標體系,并采用綜合指數法評價模型(AHP)對上猶縣低丘緩坡建設用地開發適宜性進行了評價。結果表明:上猶縣適宜開發、允許開發、限制開發和不適宜開發的低丘緩坡土地資源分別為2 154.7、2 875.21、569.55和678.47 hm2,分別占評價面積的34.32%、45.80%、9.07%和10.81%,初步實現了低丘緩坡建設用地適宜性評價的定量化、系統化和信息化。

GIS;低丘緩坡建設用地;適宜性評價

近年來,我國社會經濟快速發展的同時,大量耕地也被占用,直接威脅到國家糧食安全和可持續發展,保護耕地特別是優質耕地資源刻不容緩。中共十八大、十八屆三中全會和中央經濟工作會議、城鎮化工作會議、農村工作會議就嚴防死守18億畝耕地保護紅線、確保耕地面積基本穩定、實行耕地數量和質量保護并重等提出了新的更高要求[1]。推進低丘緩坡荒灘等未利用土地開發利用,是貫徹最嚴格的耕地保護和節約用地制度,探索不同地形、地貌條件下土地利用模式的一項創新性舉措[2]。通過引導城鎮和工業建設利用低丘緩坡土地特別是未利用土地,既可以有效減少城鄉建設占用城市城鎮周邊的優質耕地,又可以拓展建設發展空間,是統籌保障發展與保護耕地、破解土地“兩難”矛盾的必然選擇[3]。

然而,低丘緩坡土地相對于平原土地來說,具有地質、地貌、生態環境復雜,異質性高,脆弱性強,敏感性高等特點[4]。如果缺乏正確的認識與客觀評價就對其進行開發建設,將對自然空間造成巨大的人為干擾,甚至引發生態災難,且其過程不可逆[5]。因此,開展區域低丘緩坡土地資源開發潛力評價具有重要的現實意義。筆者以江西省上猶縣為例,借助GIS技術,從低丘緩坡的自然因素(決定開發的經濟性)、生態安全因素(決定開發的安全性)、社會經濟因素(決定開發的可能性)等方面,構建適宜性評價指標體系,并采用綜合指數法,劃分適宜性區域,為低丘緩坡土地的開發利用提供科學依據。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況上猶縣地處羅霄山脈中段,是國家重點扶貧縣之一,距贛州市55 km,土地總面積1 543 km2,地形地貌以山地、丘陵為主,約占土地總面積的81%。上猶縣耕地資源緊缺,人均耕地僅0.032 7 hm2。近年來,隨著贛南等原中央蘇區振興發展國家戰略的實施,以及贛州市都市區建設的縱深推進,上猶縣區位及政策優勢明顯,人地矛盾更加突出。

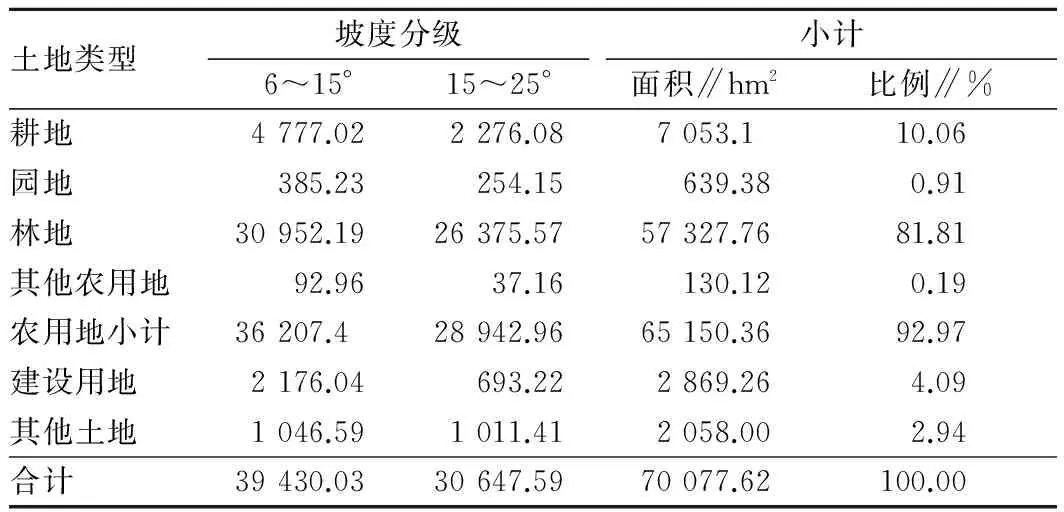

1.2 數據來源以上猶縣數字高程圖為基礎,采用GIS技術生成DEM圖(圖1),與第二次全國土地調查現狀圖疊加,分別提取海拔低于500 m、坡度6~25°圖斑,剔除小于1 hm2圖斑后(一般認為作為建設用地的坡地面積要大于1 hm2才有開發利用價值),從坡度、海拔分級,得出全縣理論低丘緩坡資源面積為70 077.62 hm2,占全縣土地總面積的45.42%。上猶縣低丘緩坡土地坡度分級利用現狀見表1,低丘緩坡土地海拔分級見表2。出于生態、糧食、人民生命財產安全以及生物多樣性保護等多方面的考慮,必須將全縣理論低丘緩坡土地面積中的生態公益林、基本農田及禁止建設區、自然保護區核心區或緩沖區、重要水源地、壓覆重要礦產資源地、地質災害高易發區等區域扣除后,余下的部分才有條件開發建設。將上述圖件與理論面積圖件進行疊加對重疊部分扣除后,形成上猶縣低丘緩坡建設適宜性的研究區域,總面積6 277.93 hm2,分別占全縣低丘緩坡和土地總面積的8.87%、4.07%。

表1 上猶縣低丘緩坡土地坡度分級土地利用現狀

表2 上猶縣低丘緩坡土地海拔分級

2 低丘緩坡建設用地適宜性評價

2.1 評價指標體系的構建評價因子的選擇是對低丘緩坡建設用地適宜性評價的關鍵性步驟,參評因子選擇的科學和正確與否,直接關系到評價結果的科學性、準確性。目前,我國對低丘緩坡建設用地評價指標體系研究較少,還未形成較成熟的評價指標體系。以往的城市建設用地適宜性評價在指標體系構建過程中,比較關注建筑物的地質條件和工程施工的適宜情況[6]。然而低丘緩坡建設用地適宜性評價涉及到自然、經濟、社會、生態等各個方面,所以,在評價過程中不能完全采用以往的城市建設用地適宜性評價體系,應根據低丘緩坡土地自身的特點,按照生態優先、綜合性和主導性、社會經濟效益相結合的原則,綜合確定評價因子。

該研究評價指標的選取采用理論分析法、專家咨詢法與實地調查相結合的方法,結合上猶縣的自然地理條件、經濟發展狀況,以及生態環境等多個方面,從資料收集和評價體系的可操作性角度,將上猶縣低丘緩坡建設用地適宜性評價指標體系劃分為自然因素(主要考慮低丘緩土地開發的經濟性以及對耕地保護的貢獻率)、生態安全因素(主要考慮低丘緩坡開發對生態安全的影響)、社會經濟因素(主要考慮低丘緩坡開發的可能性)3方面,選取11項指標,初步構建了一個滿足山地城鎮建設相關要求的適宜性評價體系(表3)。

2.1.1自然因素指標。由于低丘緩坡自然條件直接決定了其建設用地開發成本的高低,如,地形地貌不僅制約建設用地的選擇與布局,也影響建筑施工的難易程度;坡度的大小直接影響用地的布局、道路的選線和建筑的布置;坡向決定著各類建設的適宜性;建設用地具有不可逆性,土地一旦轉變為建設用地就難以再恢復。所以,在開發利用建設用地過程中,應優先考慮廢棄的工廠、礦區或者農村居民點用地等建設用地,以及荒草地等未利用地資源,盡量不占耕地或條件較好的林地資源。因此,該研究選取坡度、坡向、相對高程、土地利用類型作為自然因素的評價因子。

2.1.2生態安全因素指標。由于低丘緩坡資源復雜多變的地理特性,決定了低丘緩坡資源可供開發建設的數量很有限,同時其本身生態環境的敏感性和脆弱性也嚴重阻礙了建設用地的選擇和空間布局。因此,低丘緩坡的開發利用必須充分考慮地基地基承載力、地震斷裂帶、水土流失、地質災害、植被覆蓋等因子,保障低丘緩坡開發后的生態安全性。

2.1.3社會經濟因素指標。交通條件是制約建設用地開發的因素之一,便利的交通條件能吸引外來投資,縮短前期準備過程,從而加快開發進度。因此,交通便捷度一定程度上決定了開發時序。評價區域擁有的基礎設施、社會服務設施等,是用地開發的前期優勢,若現有基礎設施程度較高,城市服務設施條件和各種社會設施的可達性越好,則區域在后期建設過程中整體投入將相對較少,決定著低丘緩坡開發建設的可能性越大。

綜上考慮,此次評價選取的11個因子包括:坡度、坡向、相對高程、土地利用類型;地基承載力、地震斷裂帶、水土流失強度、地質災害等級、植被覆蓋度;交通便捷度、城鎮聚集效益等。

2.2 評價指標的量化分級為使評價工作規范化和便于數據處理,需對各評價因子進行量化分級,并根據不同等級分別賦分。該研究參考相關研究成果和專家意見,從好到差依次分成一級、二級、三級、四級4個等級將各評價指標量化,并相應給予100、75、50、25 等4級判分(表3)。

2.3 評價單元的確定評價單元是指在地形、地貌、土壤及氣候等自然特征上具有一定程度一致性的區域[7]。通常的土地評價單元劃分有2種:一種是將研究區的基礎圖件,如土地利用現狀圖、交通道路圖等要素圖層進行疊加分析,疊加產生的每一個多邊形作為土地評價基本單元;另一種是將評價區域劃分為大小一致的規則柵格,以每個柵格作為土地評價基本單元。每個柵格既是信息提取源,又是評價結果顯示的單元。這種方法適于空間的疊加和模型運算,而且相對降低了主觀性。該研究采用第二種方法,從上猶縣實際土地利用狀況出發,將收集的土地利用現狀圖、數字高程圖、地質災害分布與易發區劃圖、地震分布圖、水土流失分布圖、城鎮總體規劃圖等,在ArcGIS軟件中將圖件進行幾何糾正、配準、數字化,按照評價指標量化分級賦予屬性,并將圖件劃分為10 m×10 m的高精度網格進行歸并聚類,形成100 m×100 m(1 hm2)評價單元,計算各圖層屬性值在評價單元內的平均值,賦予相應等級的分值及權重,得出各評價單元評判分值。

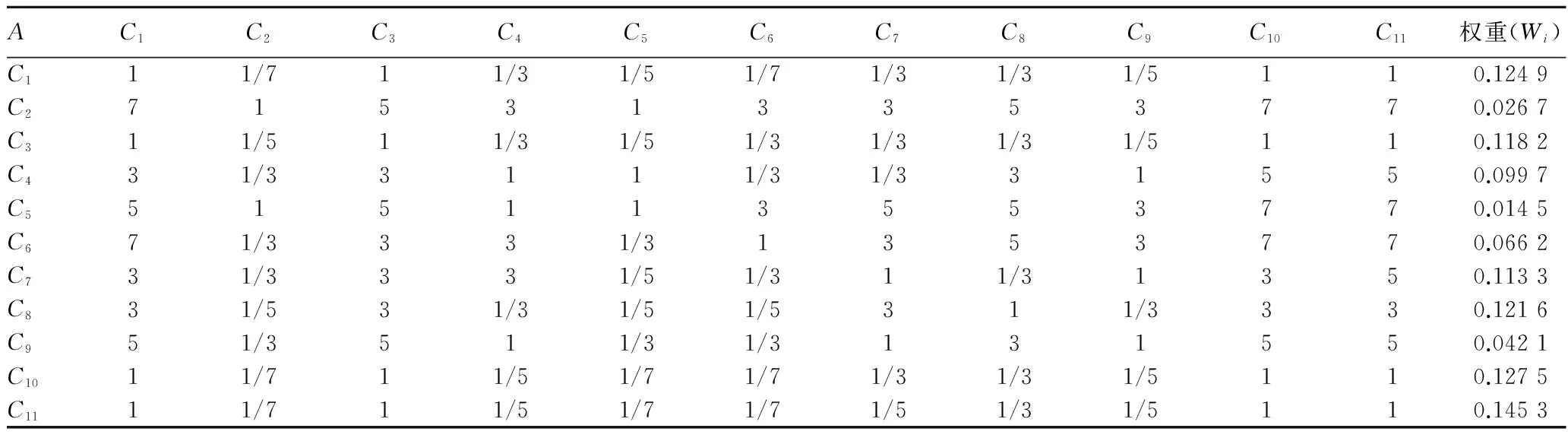

2.4 評價指標權重的確定由于低丘緩坡建設用地的復雜性,評價因子權重的大小通過精確客觀的數學模型來確定難度比較大,相反,通過專家經驗判斷所確定的數學模型反而會比較可靠。該研究采用特爾斐(Delphi)法,充分考慮當地的實際情況,咨詢有關專家意見,通過專家多輪打分形成判斷矩陣,利用層次分析法(AHP)確定參評因子的權重,結果見表4。

表3 低丘緩坡建設用地適宜性評價指標量化分級

表4 評價指標判斷矩陣及權重

注:λmax = 8.203 94;CI= 0.029 13;RI=1.56;CR=0.018 67< 0.10。

2.5 評價模型以ArcGIS軟件為工作平臺,在全國第二次土地調查土地利用現狀數據的基礎上,疊加坡度、地形、地震及道路緩沖區等自然、生態安全和社會等因子,綜合建立各評價因子的空間屬性,按照相應等級賦予相應分值,并根據各評價因子對低丘緩坡建設適宜性影響程度不同,采取特爾菲法,邀請專家對因素重要性做出判斷,經過多輪打分后最終確定各評價因子權重,最后加權求和計算出評價單元的總分,按照得分高低進行適宜性等級劃分。其模型為:

式中,Pj表示第j個評價單元的總分;n表示主導因子總數;Wi表示第i個因子的權重;Aij表示第j個評價單元中第i個參評因子的評價分值。

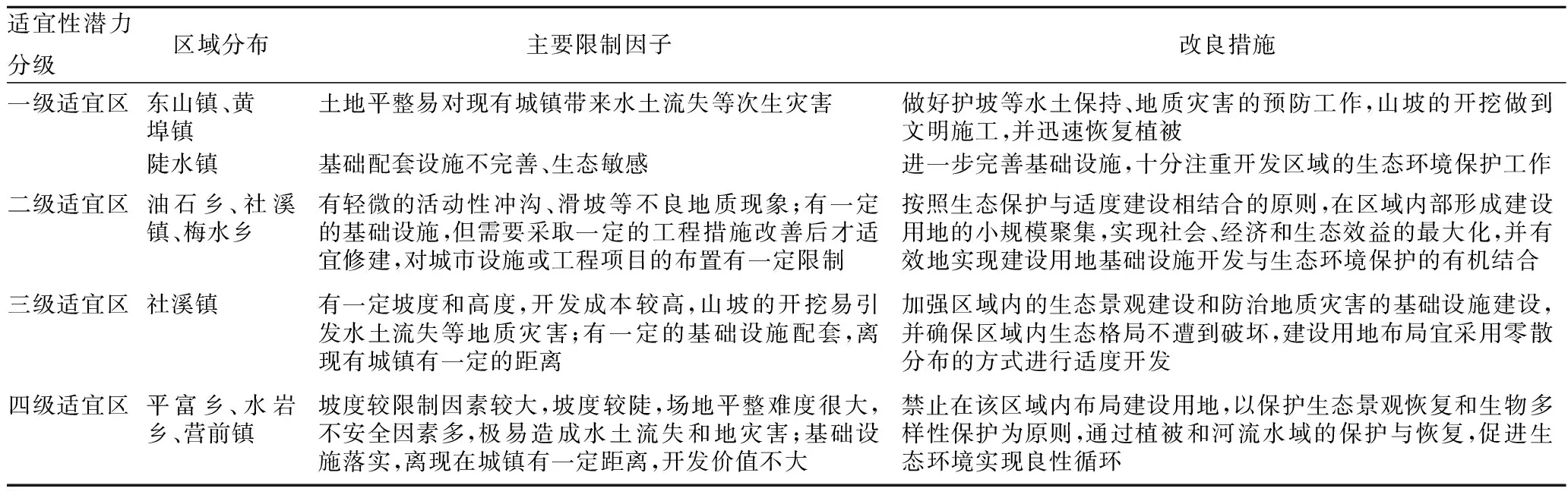

2.6 評價等級劃分在ArcGIS軟件中對各評價指標圖層進行矢量化,并在屬性表中輸入評價體系的指標分值,進行指標的分級和要素的賦值,同時輸入指標的權重;在每個單指標評價圖的基礎上,進行圖件疊加分析,軟件系統將根據事先劃定的柵格大小自動對評價范圍進行柵格化處理,精確地進行地圖計算,各柵格將得出一個疊加分值;最后借助SPSS 統計分析軟件,根據各分值段單元數量的聚散分布狀況,按照自然斷點法從高到低分4級劃分出低丘緩坡建設適宜性評價級別(表5)。評價結果為:一級適宜區域(Ⅰ)面積2 154.7 hm2,占低丘緩坡資源的34.32%,是上猶縣未來工業和城鎮發展的主要方向;二級適宜區域(Ⅱ)面積2 875.21 hm2,占低丘緩坡資源的45.80%;三級適宜區域(Ⅲ)面積569.55 hm2,占低丘緩坡資源的9.07%;四級適宜區域(Ⅳ)面積678.47 hm2,占低丘緩坡資源的10.81%。在空間分布上(圖2),主要集中在縣城東南部油石鄉、東山鎮周圍,呈現離散分布狀態。

表5 低丘緩坡建設適宜性評價結果

2.7 評價結果分析根據表5和圖2中的各級適宜區的劃分及分布,結合研究區實際情況,針對各項主要限制因子,提出相應的改良措施,具體見表6。一級適宜區域為最適宜開發區域,該區域地形坡度小于6°,地質條件良好,土層承載力大于250 kpa,能滿足建筑物地基承載力要求;沒有沖溝、滑坡等不良地質現象;基本無植被或植被覆蓋率低;鄰近中心城市或城鎮,區位條件優越,基礎設施較完善,不需要或僅需要簡單的工程準備措施就能適應各種建設要求,可以統籌考慮、科學合理布局城鎮和工業建設用地,但應做好護坡等水土保持、地質災害的預防工作,山坡的開挖要做到文明施工。

二級適宜區域為允許開發區域,適宜建設,自然、生態及社會經濟條件較好,但存在一定的限制因素,有輕微的活動性沖溝、滑坡等不良地質現象,對城市設施或工程項目的布置有一定限制,需要采取一定的工程措施改善后才適宜修建。

三級適宜區域為限制開發區域,該區域為地形坡度大于15°的山地區,地基承載力較低;存在一定的活動性沖溝、滑坡等不良地質現象的地質災害多發區,存在一定的地質安全隱患,植被覆蓋度高,距離城市建成區較遠,因而在進行工程建設時,必須慎之又慎,盡量采取對地質影響程度小的工程措施,同時做好災害監測與防治工作。

四級適宜性區域為不適宜開發區域,該區域地形坡度為大于25°的山地區、地基承載力極低的壤土區,由于災害易發性高、距城鎮距離遠、基礎設施條件差,不適宜作為建設用地,但可以因地制宜作為綠化用地,改善土壤條件,起到美化環境的作用,但是,綠化的同時也要做好地質災害的監測。

表6 各等級低丘緩坡開發主要限制因子改良措施

3 結論與討論

該研究以低丘緩坡資源豐富的上猶縣為研究區域,在收集相關社會經濟資料的基礎上,運用GIS技術,綜合考慮低丘緩坡開發建設的影響因素,采用多因素綜合評判法對低丘緩坡建設進行適宜性評價,探索影響低丘緩坡開發的主要影響因素與規律,確定低丘緩坡開發建設適宜性等級,研究結果可用于科學指導工業和城鎮“上山上坡”、實現人地和諧與可持續發展,為當地政府進行低丘緩坡建設用地合理開發提供參考,對其他城市山地資源的開發也具有借鑒意義。但是,由于低丘緩坡土地建設開發利用受地形條件、工程及水文地質條件、生態條件、區位條件等多方面,同時,低丘緩坡土地利用的評價方法與利用由于涉及面廣、內容龐大、研究基點跨越多個學科,評價因子的選擇、獲取、量化處理等環節都對最終結果有一定影響,作為系統性的研究工作,在策略技術層面、目標應用層面仍有較大的拓展空間,并需更多案例研究的積累,如在評價層次和指標選擇上,由于目前全國尚未有統一的低丘緩坡建設用地評價規程系統,而該研究僅是基于江西省上猶縣的地域特征和自身特點構建指標體系。因此,在現有基礎上進一步建立適用于省外乃至全國的低丘緩坡建設用地評價方法和利用策略,仍需摸索和總結。

[1] 國土資源部.關于強化管控落實最嚴格耕地保護制度的通知(國土資發〔2014〕18號)[Z].2012.

[2] 國土資源部.低丘緩坡荒灘等未利用土地開發利用試點工作指導意見[S].2014.

[3] 徐德明.推進低丘緩坡土地開發利用支撐工業化城鎮化健康發展——在低丘緩坡未利用地開發利用試點現場觀摩會上的講話[J].國土資源通訊,2012(6):13-15.

[4] 丁恒成.縣域尺度低丘緩坡土地綜合開發利用適宜性研究——以馬龍縣為例[J].安徽農業科學,2013(13):5965-5967.

[5] 黃杉,陳前虎,梁影君,等.浙江省開化縣城關工業區低丘緩坡開發的評價方法與利用策略[J].中國土地科學,2009,23(6):31-38.

[6] 李婷.基于GIS的低丘緩坡建設用地適宜性評價研究——以祿豐縣為例[D].昆明:昆明理工大學,2012:8-10.

[7] 蔡海生,林建平,朱德海.基于耕地質量評價的鄱陽湖區耕地整理規劃[J].農業工程學報,2007,23(5):75-79.

Research on Hilly Slope Construction Land Suitability Assessment Based on GIS—A Case of Shangyou County, Jiangxi Province

LIN Jian-ping1, DENG Ai-zhen2

(1. Ganzhou Municipal Bureau of Land and Resources, Ganzhou, Jiangsu 341000; 2. Jiangxi College of Applied Technology, Ganzhou, Jiangxi 341000)

Taking Shangyou County as an example, based on GIS platform, considering hilly slope development requirements, including nature, society, and ecology conditions and so on, the evaluation indicator system was constructed. By using AHP, the development suitability of hilly slope construction land was evaluated. The results showed that the hilly slope construction land of suitable exploitation, permit exploitation, limit exploitation and not suitable exploitation is 2 154.7, 2 875.21, 569.55 and 678.47 hectares in Shangyou County, accounts for the appraisal total area 34.32%, 45.80%, 9.07% and 10.81%.The quantitative, systematical and informational suitability evaluation of constructive land has initially been achieved.

GIS; Hilly slope construction land; Suitability assessment

林建平(1979- ),男,江西南康人,工程師,碩士,從事土地利用與管理研究。

2015-01-31

S 127

A

0517-6611(2015)09-304-04