我國農村勞動力的轉移與城鎮化發展水平的推進

袁銀鳳

摘要:我國農村勞動力的轉移伴隨著我國國家政策的變化而變化,改革開放前后呈現出不同的態勢。農村勞動力轉移是城鎮化發展的基礎,城鎮化發展是農村勞動力轉移的動力,二者相互促進,共同發展。現如今,城鎮化被提到國家戰略高度,這給我國農村勞動力的轉移帶來了新的機遇。本文主要介紹了我國農村勞動力轉移的制度變遷、進程及相伴隨的城鎮化水平的不斷推進,并提出了我國農村勞動力轉移及城鎮化應注意的問題。

關鍵詞:勞動力轉移;城鎮化;協調發展

1.前言

黨的十六大報告指出:走新型工業化道路,全面繁榮農村經濟,加快城鎮化進程,是全面建設小康社會的任務之一;黨的十八大報告又明確提出加快我國城鎮化建設;在2012年12月14日至16召開的中央經濟工作會議上,把積極穩妥推進城鎮化,著力提高城鎮化質量作為2013年經濟工作的主要任務之一;在2013年3月全國兩會上,李克強總理明確指出,新型城鎮化必須以人為核心;2013年12月召開的中央城鎮化工作會議,提出了推進城鎮化的主要使命,其中,推進農村轉移人口市民化,解決好人的問題是推進新型城鎮化的關鍵。它們圍繞著一個共同的核心:農村勞動力轉移。目前我國工業化發展水平不斷攀升,綜合國力增長強勁,但經濟快速發展的同時,國內一些矛盾也漸漸凸顯,內需不足,過度依賴出口就是矛盾之一,因此把內需這一輛馬車的功效發揮到最大水平顯得尤為重要。通過內需促進我國經濟的經濟的持續、健康發展。可以看出,農村勞動力轉移符合我國國情,是與我國推進城鎮化發展水平相適應的,具有重要的戰略意義。

2.我國農村勞動力轉移的制度變遷

我國經歷了從計劃經濟到市場經濟的緩慢轉變,新中國成立后,一直實行計劃經濟,只到1978年在召開的十一屆三中全會上首次提出實施改革開放政策,成為計劃經濟向市場經濟轉變的轉折點,1992年中共十四大明確提出要建立社會主義市場經濟。因此,我國的勞動力轉移必然會受到我國制度因素的制約,而不斷地發生變遷。本文主要從兩個方面討論我國農村勞動力轉移的制度變遷,一是改革開放以來我國戶籍制度的變遷;二是我國城鎮就業模式的轉變。

2.1 改革開放前后我國戶籍制度的變遷

1958年戶口制的實施,正式明文規定禁止人口跨區域的流動,將勞動者固定于出生地。其后又提出了一系列相關的配套政策,戶口制與每個人的衣食住行等基本生活消費相結合,勞動者一旦脫離了自身的出生地就面臨著生活上的危機。戶口制的實施使我國城鄉間的勞動力市場處于相互隔絕的狀態,城市工業增長無法吸納農村剩余勞動力。

改革開放后,戶籍管理逐步放松,票證供應制逐步取消。1984年,國務院頒布的《關于農民進入集鎮落戶問題的通知》,使農村勞動力進入城市有了法令上的依據。盡管未能擺脫農村戶口,卻擁有了進城工作的機會。1988年,國務院和勞動部發出通知,除允許農村勞動力外出務工外,甚至鼓勵經濟落后的省區,對省內有就業需求的勞動力進行組織,實行“集體輸出”的勞動力的省際貿易。此后,勞動力從農村流入城市的速度便不斷加快。自2000年開始,我國部分大城市和絕大多數的中小城市,開始推行“藍卡”、“綠卡”等暫住性戶口,這象征著農村居民轉變為城市戶口的政策限制的放寬。

2012年2月,國務院辦公廳發布的《關于積極穩妥推進戶籍管理制度改革的通知》就是通過消除城市戶口上所承載的各種“特權”,進一步弱化戶籍的舊有功能。2014年7月30日,國務院印發《關于進一步推進戶籍制度改革的意見》,落實進一步戶籍改革的要求,促進有能力在城鎮穩定就業的常住人口有序實現市民化,穩步推進城鎮基本公共服務常住人口全覆蓋,標志著我國進一步推進戶籍制度改革開始進入全面實施階段。

2.2 城鎮就業模式的轉變

改革開放前,國有企業與城鎮集體企業一直是城鎮吸納勞動力的重要渠道。這種方式被稱為統包統配和固定工制度為主要特征的就業制度。在1980年8月中央召開的全國勞動就業會議中,制定了新的城鎮勞動力就業方向。城鎮勞動力的就業渠道由過去單純依靠中央或地方政府的安置,轉變為國有、集體、其它經濟等多種方式。1986年7月,國務院同時發布了四個重要的規定,指出企業在國家勞動工作計劃內招用常年性工作崗位上,除國家特別規定外,統一實行勞動合同制,自此開始全面性的勞動就業改革。

1989年和1991年,國務院頒布了有關國有企業中臨時工的管理條例,條例規定企業可以直接與工人本人簽訂勞動合同,然后再報道請當地勞動部門批準備案。此后,國有企業不斷招聘農民工。勞動者的身份也不再鎖定于城市勞動力,而是根據勞動成本與工作性質的考慮,拓展到農村勞動力。

通過逐步開放城鎮非國有企業的設立,國有企業每年吸納大量勞動力的負擔得以減輕。20世紀90年代中期,國有企業改革的力度不斷加大,國企下崗失業的人數隨之上升,導致國有單位所能支配的城市勞動力不斷縮減,非國有企業的發展對吸納農村剩余勞動力越來越重要。到2000年時,非國有部門的勞動力人數已達到1935萬人,占城鎮單位就業人員總數的17.2%,2012年底,非國有部門的勞動力人數為7808萬人,占城鎮單位就業人數的51.3%(中國勞動統計年鑒2001,2013)。

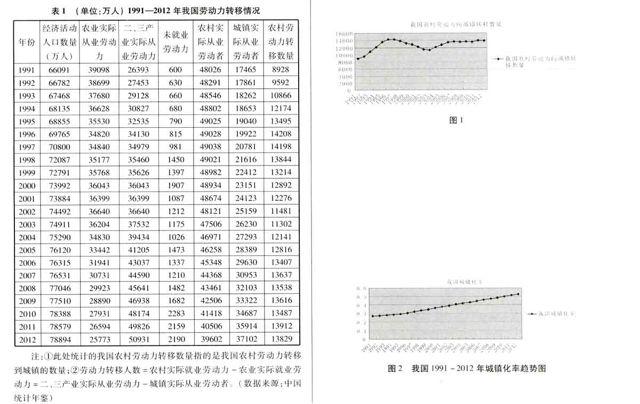

3.我國農村勞動力轉移的發展歷程

目前,我國還沒有關于農村勞動力轉移的具體數據。本文通過對比已有的有關我國農村勞動力轉移的測算后,最終借鑒華中農業大學經濟管理學院與中國地質大學江城學院研究員科學構建的農村勞動力轉移數量測算體系并測算的我國1991—2012年農村勞動力轉移數量,分析我國農村勞動力轉移的發展歷程,其數據如表1,經濟活動人口是指勞動年齡內(16歲及16歲以上)、有勞動能力、參加或要求參加社會經濟活動的人口總和,它是未就業勞動力與就業勞動力的總和。農村勞動力轉移數量是農村實際從業勞動力與農業實際從業勞動力的差額或二三產業實際從業勞動者與城鎮實際從業勞動者的差額。

口由1991年的3億增加到了2012年年底的7億,城鎮化率由1991年的26.94%上升到2012年的52.57%。我國的城鎮人口已經超過總人口的一半,并處于持續增長中。

中國(海南)改革發展研究所院院長遲福林稱,從國際經驗上看,城鎮化率處于30%-70%的時期,是城鎮化快速發展的階段。中國2012年的城鎮化率為52.57%,正處在快速發展的區間,未來十年不僅有很大的成長空間,而且還會有一個較快的增長速度。

國家發改委城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎認為,與發達國家通常城市化率達到80%的水平相比,我國的城鎮化水平依然滯后,未來還有20%-30%的提升空間,2億至3億人口將涌入城鎮,加上現有的2億農民工,屆時,新增城鎮人口將達4億左右。

5.總結

農村勞動力轉移是城鎮化發展的基礎,城鎮化發展則是農村勞動力轉移的動力,二者相互促進,共同發展。盡管我國城鎮化多年的發展取得了巨大成果,但存在的諸多問題阻礙著城鎮化的發展速度。包括人口城鎮化落后于土地城鎮化,城鎮化落后于工業化,區域布局不僅衡等,面對這些問題,在繼續推進勞動力轉移及城鎮化中要從單純的城市化轉向新型的城鎮化,從土地的城鎮化轉向人口的城鎮化,創新農村轉移人口的市民化機制,不斷提高城鎮化的質量,使城鄉居民公平地共享城鎮化發展成果。

參考文獻:

[1] 劉媛媛.我國農村勞動力轉移中的制度變遷[J].商業時代,2012,21(27):105-107.

[2] 劉新爭.發展戰略、制度變遷與勞動力轉移[J].江漢論壇,2012(3).

[3] 何建新,舒宏應,田云.我國農村勞動力轉移數量測算及影響因素分解研究[J].中國人口、資源與環境,2011,21(12):148—151.

[4] 王美艷.城市勞動力市場上的就業機會與工資差異—外來勞動力就業與報酬研究[J].中國社會科學園,2005(5).

[5] 景普秋.中國工業化與城鎮化互動發展研究.北京:經濟科學出版社,2003.

[6] 畢先萍.勞動力流動對中國地區經濟增長的影響研究[J].經濟評論,2009,6(1).

[7] 國家統計局.1949-1999新中國50年統計資料匯編.北京:中國統計出版社,2000;中國統計年鑒(2001-2013).北京:中國統計出版社.