互聯網金融下的競爭推演

摘 ? 要:20世紀90年代以來,以互聯網為代表的現代信息通訊科技,即移動支付、社交網絡、搜索引擎和云計算、大數據等的出現,已經滲透到人類經濟和社會生活的各個領域,推動著經濟發展及社會變革,也使得人類生活水平得以提高。本文運用金融學理論分析認為互聯網金融的實質是金融,互聯網只是手段,并深入剖析了當前互聯網金融呈現的支付、融資、理財三大類業務的運行與盈利模式,通過對P2P網絡借貸平臺代表的互聯網金融中存在問題的理性辨析,認為互聯網金融時代來臨后,其與傳統金融將互利共生,相互融合。

關鍵詞:互聯網金融;P2P;金融中介;風險管理

隨著信息技術和移動通訊業務的發展, 20 世紀90 年代以來,作為一種互聯網與金融業相結合的新興事物----互聯網金融正成為一種熱潮引起了全社會的高度關注,引入人們生活的有余額寶、P2P、微信支付、眾籌、阿里貸等一系列互聯網金融的創新產品。FDC(2009)指出,“ICT能夠提供金融服務給那些金融空白的人群,且大大降低傳統金融服務方式的成本,從而促進經濟增長。”

互聯網金融能提供跨界乃至超越傳統產品的新功能,有效突破了傳統金融在時間、空間上的限制,資金供需雙方可直接交易,銀行、證券、保險及交易所等金融中介不發揮作用,大幅減少交易成本,有效配置經濟資源;更為重要的是,它是一種更為民主化、市場參與者更為大眾化、在風險可控的情況下所引致出的經濟效益更加惠及于普通百姓的一種惠普金融模式。當然,這種新型金融模式的出現意味著巨大的機遇與挑戰。一方面,互聯網金融模式下的信貸市場可被用來解決我國中小企業融資性問題,促進民間金融的陽光化,從而產生巨大的商業機會,更可被政府提倡用來提高金融包容水平,從而促進經濟的發展;另一方面,互聯網金融形態在支付方式、信息處理、資源配置等方面尚且處于初級階段,對于風險管理、法律制度、監管體制提出了嚴峻的考驗,同時也會也會促成競爭格局的大變化,尤其在我國現行分業監管的金融監管體系中, 監管領域尚無法完全覆蓋互聯網金融的問題亟待加以解決。

在本文中,我們將討論互聯網金融如何滲透金融行業從而改變其競爭格局,要理清競爭變革的脈絡,我們必須回答以下四個基本問題:

一、互聯網金融的業態分析

所謂互聯網金融模式,是指以互聯網為服務平臺進行的一切金融活動,包括線上支付、線上資金籌集及線上理財等金融服務。它既與常規的商業銀行之間的間接融資不同,也和資本市場直接融資存在一定的差異。目前在互聯網金融多樣化的運作模式中,可歸結為三個重要的發展趨勢:其一,移動支付成為了大勢所趨,不斷取代傳統支付;其二,貸款不再是企業的專利,而成為了人人貸;其三,傳統的證券業務逐步被眾籌所取代。網絡金融有效降低降金融業的信息成本, 突破了銀行作為資金交易中介的傳統金融理念,對傳統銀行的傳統融資渠道也是一個很好的補充,非常適合當今互聯網時代個人貸款及小微企業貸款的需求。

二、互聯網金融的影響

金融脫媒在大量崛起的互聯網第三方金融機構的大環境下逐漸加速。傳統支付業務中,電商扮演的角色是提供交易平臺,銀行扮演的角色是提供結算服務。隨著互聯網金融的發展以及第三方支付的不斷壯大,這些支付機構的發展目標已經確定為借助數據積裏和挖掘的優勢,為小企業的發展以及供應鏈提供資金支持。

在金融理論中,對金融中介存在性的解釋是最基礎的部分,其認為金融中介產生的原因是兩類不對稱信息和昂貴的信息產品的結果,金融中介的功能觀對我國金融理論研究及改革、互聯網金融尤其是P2P網絡借貸平臺市場等都具有很強的借鑒意義。傳統式的服務產業方式被信息技術得以改革和創新,有效的避免了不必要節點的產生,讓更多的消費者與生產者可以進行面對面的交易,這將在很大程度上對傳統的經濟運行機制進行了改革,服務業績得以提升,為其創造了巨大的社會和經濟效益。例如互聯網金融下,除了為客戶帶來方便快捷的服務,還注重發揮在數據收集管理方面獨特優勢,通過互聯網來降低銀企之間的信息不對稱,從而降低借貸雙方的交易成本。

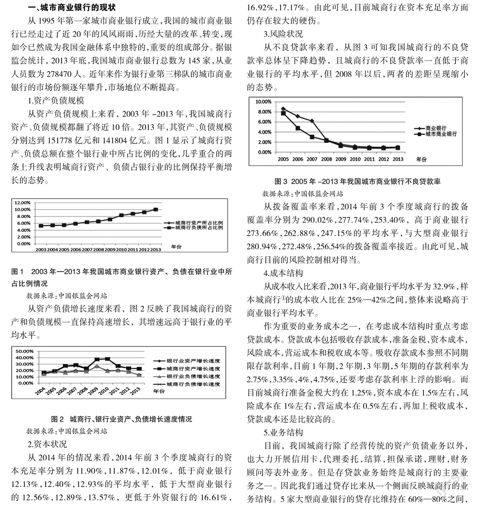

三、商業銀行要新的戰略選擇

自中共十八大以來,中國金融改革多次被提及而且動作頻繁,在利率市場化的改革愿景中,以P2P網絡融資平臺為代表的互聯網金融的出現對于我國金融體制發展起到的變革和促進作用。在大數據時代網絡金融浪潮中,面對競爭加劇和客戶消費模式的改變,商業銀行以開放的心態積極適應信息化的要求,全面推進大數據的體系建設,充分利用互聯網信息技術推動銀行信息化建設到建設信息化銀行的轉變。進一步對客戶定位進行細分,對服務及產品設計精準出發,對流程進一步地梳理和完善。一方面應用互聯網技術、大數據和云計算,另一方面,結合現有的資本管理以及國際互聯網操作基礎做一些創新,整合價值鏈,學習互聯網的思維方式和運作邏輯,探索網絡電子化、移動化,引領邁向更多人性化、智能化的新時代。順應時代潮流,不斷推進中國金融體系改革,抓住機遇迎接挑戰。

四、互聯網金融在執行中將遇到哪些挑戰

隨著互聯網金融的發展,其風險性也日益呈現出來,這種風險主要以網絡金融的虛擬化、網絡支付的快捷性及金融機構的全域性、規模化等問題帶來,且這種風險的可控難度不斷增大。但是,現有的金融法規都是建立在傳統金融基礎上,對互聯網金融的適應性不足,存在很大問題,同時其風險防范與監管體制也不夠完善,特別是伴隨著當今的互聯網金融的發展,這些問題日益嚴重,亟待解決。通過總結分析,筆者將主要挑戰匯總為以下幾點:

監管——由于我國尚未將互聯網金融行業納入到正規監管中,因此 互聯網金融尤其是P2P 網貸平臺的經營情況信息基本處于封閉狀態,對于一個準金融行業來說,這實際上是非常危險的。目前我國金融行業是分業經營分業管理,作為新興行業,一種方案是維持現有多部門分頭監管架構,工商、稅務、公安的偵查和網絡監管部門協同管理,并且由監管部門頒發經營許可證,憑該許可證向工商行政管理部門申請注冊登記;另一種方案是將各部門的職責集中在一個單獨的部門,由該部門統一承擔監管互聯網金融的責任。

信用認定模式——互聯網金融尤其是P2P信用借貸,這種網絡借貸的形式與信用借貸極為相似,在歐美國家,P2P網絡借貸已經成為了大勢所趨,發展迅速,而這種發展有賴于其完善的信用體系,因為大部分歐美國家都有其獨立的、規范的信用中介機構的支持,正是這種良好的征信服務,使得授信者業務發展迅速。同時也有利于借款人的快捷信息獲取,促成網絡信用借貸。而我國的征信系統還停留在初級階段,,時間短,市場經濟發展不完善,導致信息不論是采集,還是規范化都有待提高。加強我國征信系統的完善與發展,是我國當今互聯網金融發展必須重視的一大課題。

信息披露制度—— 針對于互聯網金融行業自身的約束,也是需要行業自律,其中完善的信息披露制度就需要規范化,遵循真實性、準確性、及時性和可比性的原則向債權人及其他利益相關者披露信息,并鼓勵向社會公眾公開披露信息。將其納入公眾和監管者的視野中。

例如,通過美國P2P網絡信貸平臺如Lending Club、Prosper,其不僅對借貸業務雙方需履行的操作流程做出了詳細的描述,還可輕松查到該公司歷年來的年報情況,讓投資人全面了解該公司成立至今的基本狀況、經營業績、管理制度等。然而國P2P內網站基本上只有簡單的借貸操作流程介紹,不但對投資產品的金額、期限、信用等級描述甚少,而且對貸款平臺自身也缺乏相應的披露,包括持續經營模式、經營業績、風險管理等方面。

五、結語

互聯網金融產生于互聯網技術的迅速發展、金融脫媒、利率市場化等大背景下,脫胎于我國長久以來的金融壓抑,在一定程度上是利用互聯網技術和思維對傳統金融的改造與提升,并創造一定的社會經濟價值。基于上述分析,筆者認為互聯網金融的本質是金融,它只是從技術手段上實現、衍生、完善了傳統金融體系的功能,其便捷高效透明的信息通訊技術及大數據的處理對傳統金融服務的豐富及補充。未來的互聯網金融與傳統金融必將是相融相生互利共贏的。

參考文獻:

[1] Titman, Sheridan, and Roberto Wessels. 1988. The determinants of capital structure choice[J].Journal of Finance, Vol. 43, No. 1 :1-19.

[2] Eric Jacquier, Sheridan Titman, Atakan Yalcin. 2010. Predicting Systematic risk: Implications from growth options[J]. Journal of Empirical Finance, Volume 17, Issue 5: 991–1005

[3]謝平,鄒傳偉.互聯網金融模式研究[J].金融研究,2012(12):15-26;

[4]官惠宣.加快供應鏈融資電子化建設[J].金融時報,2012(10).

[5]潘意志.阿里小貸模式的內涵、優勢及存在問題探析[J].金融發展研究,2012.

[6]陳強沖.小企業網絡貸款及其風險分析.中國商貿,2011(15).

[7]巴曙松.小微企業融資發展報告.博鰲亞洲論壇,2013.

作者簡介:龔宇(1985.7- ?)女,漢族,湖南岳陽,研究生碩士,研究方向:金融學