貿(mào)易自由化、生產(chǎn)率“飽和”與就業(yè)

張紅+宋文飛+韓先鋒+魏軒

摘要:基于2004~2012年工業(yè)中33個(gè)細(xì)分行業(yè)樣本數(shù)據(jù),對(duì)貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)影響的階段性特點(diǎn)進(jìn)行了分析。實(shí)證結(jié)果表明,部分勞動(dòng)密集型行業(yè)對(duì)就業(yè)的影響呈“倒U型”特征,生產(chǎn)率已經(jīng)達(dá)到“飽和”。但從總體上來看,生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的擴(kuò)大效應(yīng)仍有一定的上升空間。在這一行業(yè)發(fā)展的階段特點(diǎn)下,貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)總體上具有正向溢出效應(yīng)。同時(shí),工資上升促進(jìn)了就業(yè);釋放“結(jié)構(gòu)紅利”促進(jìn)生產(chǎn)率提升是解決就業(yè)矛盾的根本策略。

關(guān)鍵詞:貿(mào)易自由化;就業(yè);生產(chǎn)率“飽和”

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2015.01.27

中圖分類號(hào):F426 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ?文章編號(hào):1001-8409(2015)01-0124-05

Trade Liberalization, Productivity “Saturation”and Employment

ZHANG Hong1,2 ,SONG Wen-fei 3,HAN Xian-feng4,WEI Xuan1

(1.School of Economics, University of Jinan, Jinan 250002;2.School of Economics, Shandong University, Jinan 250100;

3.School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061;

4.School of Economics and Management,

Northwest University, Xian 710127)

Abstract:Based on the 33 industry segments sample data from 2004 to 2012, the impact of trade liberalization on employment on the stage characteristics were analyzed.The empirical results show that some labor-intensive industries impact on employment was “inverted U” features;productivity has reached “saturation.” On the whole, however, the expansion of the productivity effect on employment is still some room for growth.At this stage of development of the industry characteristics, the trade liberalization has a positive spillover effect on employment.In addition, it has also been promoting employment wage increase is an important conclusion.Therefore, the release of "structural bonus" to promote productivity improvement is to solve the fundamental contradiction of employment policy.

Key words:trade liberalization;employment;productivity “saturation”

文獻(xiàn)的研究結(jié)果表明貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響與國家發(fā)展的階段有關(guān),突出表現(xiàn)在發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家之間的差異。按照比較優(yōu)勢(shì)理論、要素稟賦論,發(fā)展中國家就業(yè)主要集中于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),通過出口勞動(dòng)密集型產(chǎn)品帶動(dòng)整個(gè)社會(huì)就業(yè)水平增加。以我國為例,胡昭玲等、盛斌等的研究表明出口對(duì)就業(yè)有一定的促進(jìn)作用,在不同的行業(yè)或產(chǎn)業(yè)具有差異性[1,2]。然而,多數(shù)學(xué)者認(rèn)為,貿(mào)易自由化不利于或不影響發(fā)達(dá)國家就業(yè)。Greeway和Hine的研究表明,英國貿(mào)易自由化不利于就業(yè)的增加,會(huì)減少勞動(dòng)力需求<sup>[3]</sup>;Kojiro Sakurai的研究表明日本貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響不大<sup>[4]</sup>。發(fā)達(dá)國家由于就業(yè)主要集中于資本密集型或技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),就業(yè)與勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)不大,而與國內(nèi)需求結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)。貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)影響程度較少的關(guān)鍵因素是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段下的結(jié)構(gòu)特征。可以看出,由于國家發(fā)展階段不同,貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響也會(huì)產(chǎn)生差異性特征。

從我國的發(fā)展階段特點(diǎn)來看,2010年,中國人均GDP為4481美元①,正式邁入上中等收入國家行列,不過關(guān)于中國是否會(huì)出現(xiàn)“中等收入陷阱②”學(xué)術(shù)界存在爭議。中國已經(jīng)進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)改革的轉(zhuǎn)折性歷史時(shí)期。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特點(diǎn)來看,“人口紅利”模式帶動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)的高速增長將不可持續(xù)。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為以廉價(jià)勞動(dòng)力促進(jìn)出口貿(mào)易模式帶動(dòng)了中國經(jīng)濟(jì)的高速增長。

按照比較優(yōu)勢(shì)理論,貿(mào)易促進(jìn)就業(yè)的主要原因是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)占優(yōu)勢(shì)。那么,這種優(yōu)勢(shì)是否可持續(xù)?勞動(dòng)密集型行業(yè)是否已經(jīng)達(dá)到“飽和點(diǎn)”③?這就需要討論貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)影響的階段性特點(diǎn)。因此本文擬從行業(yè)發(fā)展視角,分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特點(diǎn),以試圖解釋貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)影響的階段性特征。

1 研究樣本與模型設(shè)計(jì)

1.1 研究樣本

本文的樣本數(shù)據(jù)為2004~2012年39個(gè)工業(yè)行業(yè)除“其他采礦業(yè)”、“工藝品及其他制造業(yè)”、“廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)”、“燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“農(nóng)副食品加工業(yè)”的33個(gè)細(xì)分行業(yè)面板數(shù)據(jù)。

1.2 模型設(shè)計(jì)

當(dāng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)達(dá)到飽和時(shí),意味著該產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革的關(guān)鍵時(shí)期。此時(shí),貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響是否顯著需要進(jìn)行深入探討。由于技術(shù)進(jìn)步是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)和核心因素,因此從生產(chǎn)率視角研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性特征具有代表性意義。考慮到產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率存在“飽和點(diǎn)”時(shí),意味著生產(chǎn)率與就業(yè)之間可能存在非線性關(guān)系。因此,本文構(gòu)建計(jì)量模型:

employmentit=c+α1tradeit+β1TEit+β2TEit2+η1X+eit(1)

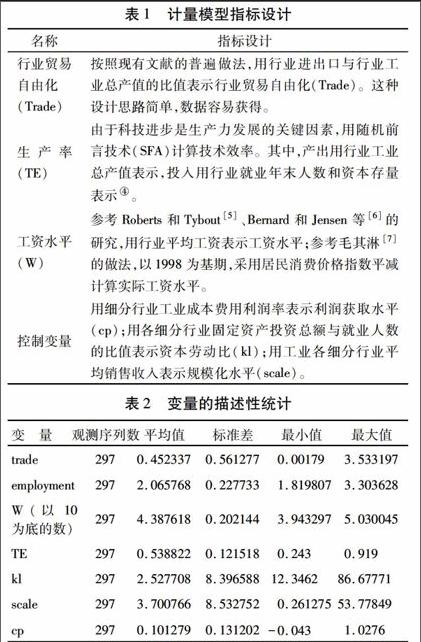

式(1)中,employmentit表示行業(yè)i在時(shí)間t的就業(yè)。TEit表示生產(chǎn)率,TEit2表示生產(chǎn)率二次項(xiàng),當(dāng)β1>0、β2<0且顯著時(shí),表示生產(chǎn)率已達(dá)到“飽和點(diǎn)”,此時(shí),行業(yè)發(fā)展已經(jīng)達(dá)到飽和,生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的影響呈“倒U型”特征。tradeit表示行業(yè)i在時(shí)間t的貿(mào)易自由化水平。X表示其他控制變量,主要考慮與行業(yè)發(fā)展特征相關(guān)的規(guī)模化水平(scale)、獲取利潤水平(cp)、資本勞動(dòng)比(kl)、價(jià)格水平(price)。主要指標(biāo)設(shè)計(jì)見表1。

1.3 數(shù)據(jù)來源

為獲得行業(yè)的進(jìn)出口數(shù)據(jù),根據(jù)盛斌關(guān)于“國際貿(mào)易商品標(biāo)準(zhǔn)的分類”(SITC)<sup>[9]</sup>,從聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(UN Commodity Trade Statistics Database)網(wǎng)站數(shù)據(jù)加總計(jì)算得到行業(yè)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)。其他指標(biāo)數(shù)據(jù)則源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒》。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì),結(jié)果如表2所示。

表1 計(jì)量模型指標(biāo)設(shè)計(jì)

名稱指標(biāo)設(shè)計(jì)

行業(yè)貿(mào)易自由化

(Trade)按照現(xiàn)有文獻(xiàn)的普遍做法,用行業(yè)進(jìn)出口與行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比值表示行業(yè)貿(mào)易自由化(Trade)。這種設(shè)計(jì)思路簡單,數(shù)據(jù)容易獲得。

生產(chǎn)率(TE)由于科技進(jìn)步是生產(chǎn)力發(fā)展的關(guān)鍵因素,用隨機(jī)前言技術(shù)(SFA)計(jì)算技術(shù)效率。其中,產(chǎn)出用行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值表示,投入用行業(yè)就業(yè)年末人數(shù)和資本存量表示④

。

工資水平(W)參考Roberts和Tybout[5]、Bernard和Jensen等[6]的研究,用行業(yè)平均工資表示工資水平;參考毛其淋[7]的做法,以1998為基期,采用居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)平減計(jì)算實(shí)際工資水平。

控制變量用細(xì)分行業(yè)工業(yè)成本費(fèi)用利潤率表示利潤獲取水平(cp);用各細(xì)分行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額與就業(yè)人數(shù)的比值表示資本勞動(dòng)比(kl);用工業(yè)各細(xì)分行業(yè)平均銷售收入表示規(guī)模化水平(scale)。

①根據(jù)《中華人民共和國2010年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出。

②指發(fā)展中國家走出“低水平均衡陷阱”后,不能順利進(jìn)入高收入水平行列,經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期處于中等水平徘徊,最為典型的是拉美國家。

③這里的“飽和點(diǎn)”與經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”或“拐點(diǎn)”意義基本相同,指當(dāng)達(dá)到“飽和點(diǎn)”后,經(jīng)濟(jì)事物會(huì)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)折變化。本文引入行業(yè)生產(chǎn)率的“飽和點(diǎn)”概念,旨在解釋當(dāng)產(chǎn)業(yè)超過達(dá)到生產(chǎn)率“飽和點(diǎn)”時(shí),產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率提升對(duì)就業(yè)會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)折意義的影響。

④按照陳詩一(2011)的做法,以1980年數(shù)據(jù)為基期計(jì)算得出。

2 實(shí)證分析

2.1 面板單位根檢驗(yàn)

由于本文采用的是面板數(shù)據(jù),在進(jìn)行門檻檢驗(yàn)之前,首先需要進(jìn)行面板單位根檢驗(yàn),以檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。對(duì)于面板數(shù)據(jù)考慮一階自回歸過程:

yit=ρiyit-1+xitδi+uit i=1,2,…,n;t=1,2,…,T(2)

式(2)中,xit表示模型中外生變量向量,包括各個(gè)橫截面的時(shí)間趨勢(shì)和固定影響,參數(shù)ρi為自回歸系數(shù),隨機(jī)

誤差項(xiàng)uit滿足獨(dú)立同分布假設(shè),若|ρi|<1,則對(duì)應(yīng)yi平穩(wěn)序列。

根據(jù)Levin,Lin和Chu t(LLC)、Fisher-ADF和Fisher-PP單位根檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果表明,所有變量在LLC、Breitung、ADF-Fisher、PP-Fisher檢驗(yàn)中均通過了顯著性檢驗(yàn)①,表明所有面板數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。

① 由于篇幅限制,本文僅列出研究結(jié)果。

2.2 實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果

變量的內(nèi)生性問題可能使估計(jì)結(jié)果存在有偏和非一致。為了有效避免變量的內(nèi)生性問題,現(xiàn)有文獻(xiàn)的普遍做法是尋找工具變量。本文運(yùn)用工具變量法(IVE)對(duì)各變量與就業(yè)之間的關(guān)系進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果表明,J-tes值在歷次模擬中的變化區(qū)間為1.082~2.302,各模型J-tes檢驗(yàn)均沒有拒絕同時(shí)為零的假設(shè),表明了模型的內(nèi)生性問題并不嚴(yán)重。

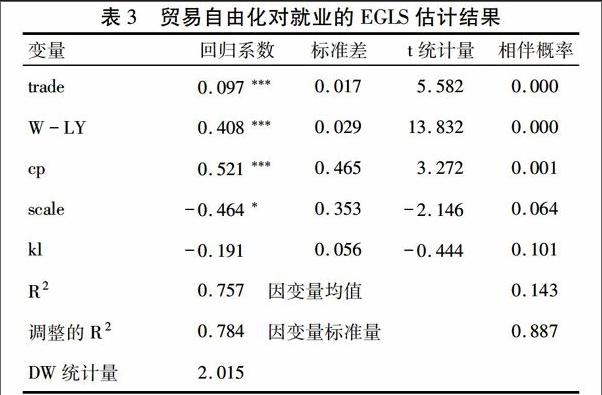

根據(jù)2004~2012年我國33個(gè)工業(yè)細(xì)分行業(yè)的面板數(shù)據(jù),本文采用EGLS估計(jì)方法建立了固定效應(yīng)變系數(shù)模型并對(duì)面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì),結(jié)果如表3、表4所示。

從模型的模擬情況來看,R2為0.757,表明模型具有較高的擬合優(yōu)度;DW為2.015,表明模型不存在自相關(guān)問題。

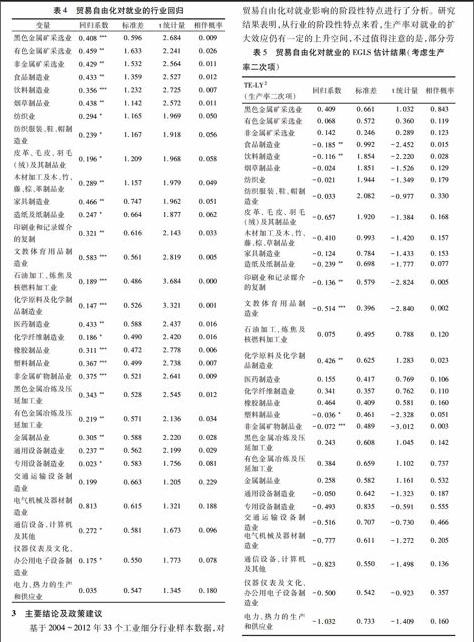

從回歸結(jié)果來看,絕大多數(shù)行業(yè)的TE-LY一次項(xiàng)系數(shù)顯著,且影響系數(shù)為正。表明行業(yè)生產(chǎn)率是促進(jìn)就業(yè)的重要因素。當(dāng)生產(chǎn)率提升,意味著行業(yè)可以發(fā)揮就業(yè)的產(chǎn)出吸納效應(yīng),以增長促進(jìn)就業(yè)。不過,要判斷行業(yè)是否已經(jīng)達(dá)到生產(chǎn)率“飽和點(diǎn)”,還需要探究TE-LY2對(duì)就業(yè)的影響。

表5是考慮生產(chǎn)率二次項(xiàng)的貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的EGLS估計(jì)結(jié)果。從TE-LY2對(duì)就業(yè)的影響情況來看,大多行業(yè)的影響系數(shù)并不顯著,部分行業(yè),如儀器儀表及文化、辦公用電子設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械及器材制造業(yè),通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他,交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),塑料制品業(yè)食品制造業(yè)、飲料制造業(yè),煙草制品業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)率二次項(xiàng)系數(shù)為負(fù)。然而,這些行業(yè)中的大多行業(yè)影響系數(shù)并不顯著,因此,總體上行業(yè)生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的影響并未出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)折變化,行業(yè)生產(chǎn)率還有上升空間,沒有達(dá)到“飽和” 狀態(tài)。不過,值得注意的是,部分勞動(dòng)密集型行業(yè),如文教體育用品制造業(yè)、飲料制造業(yè)、食品制造業(yè)、印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制、文教體育用品制造業(yè)等生產(chǎn)率二次項(xiàng)系數(shù)為負(fù)且顯著,說明這些勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率已趨近或超過生產(chǎn)率“飽和點(diǎn)”,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的逐漸飽和,對(duì)就業(yè)的吸納效應(yīng)可能呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

在此行業(yè)發(fā)展的階段特點(diǎn)下,貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響是正向的,影響系數(shù)為0.097(見表3),且在1%的顯著性水平下顯著。表明我國行業(yè)貿(mào)易自由化有利于就業(yè)的增加,我國貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的正向溢出效應(yīng)還存在改善空間,并未出現(xiàn)發(fā)達(dá)國家貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的不利或不顯著現(xiàn)象。研究結(jié)論表明,貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)的影響仍處于上升區(qū)間,并未出現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)折,這與行業(yè)生產(chǎn)率仍存在上升趨勢(shì)是相關(guān)的。

從行業(yè)整體發(fā)展來看,生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)作用還未達(dá)到 “飽和”狀態(tài)。不過,部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的影響呈“倒U型”特征,說明這些行業(yè)生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的影響已經(jīng)趨于或達(dá)到“飽和點(diǎn)”。在行業(yè)生產(chǎn)率上升趨勢(shì)下,貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)具有正向溢出效應(yīng),且還有上升空間。

與貿(mào)易自由化相同的是工資對(duì)就業(yè)的影響也是正向的,影響系數(shù)為0.408(見表3),且在1%的顯著性水平下顯著。這說明,行業(yè)工資水平是吸引就業(yè)的主要因素。實(shí)證研究結(jié)果與西方傳統(tǒng)研究觀點(diǎn)是不一致的。傳統(tǒng)的勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)觀點(diǎn)認(rèn)為,在完全競爭市場條件下,工資水平如果在市場水平之上就會(huì)對(duì)就業(yè)造成負(fù)向沖擊。按照凱恩斯就業(yè)理論,在剛性工資條件下,由價(jià)格上升帶來的實(shí)際工資下降可以促進(jìn)就業(yè)上升。說明在一定條件下二者呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。研究結(jié)論表明:行業(yè)生產(chǎn)率仍處于上升階段,生產(chǎn)率提升促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)也吸納了大量就業(yè)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)就業(yè)的能力較強(qiáng)時(shí),工資上升未必會(huì)弱化就業(yè)增長,反而會(huì)刺激勞動(dòng)生產(chǎn)率提升,從而進(jìn)一步帶動(dòng)就業(yè)水平提升。

從其他控制變量對(duì)就業(yè)的影響情況來看:利潤水平對(duì)就業(yè)的影響是正向的。利潤水平對(duì)就業(yè)的影響系數(shù)為0.521,說明行業(yè)獲利能力越高越有利于就業(yè)。規(guī)模化水平對(duì)就業(yè)的影響是負(fù)向的。這可能與行業(yè)異質(zhì)性有關(guān),例如,某些壟斷行業(yè)規(guī)模化程度雖高,但是吸納就業(yè)的能力并不高。資本勞動(dòng)比對(duì)就業(yè)的影響是不顯著的。資本勞動(dòng)比雖然對(duì)就業(yè)的影響系數(shù)為正,但是其并未通過顯著性檢驗(yàn)。這說明資本對(duì)就業(yè)的吸納作用并不明顯。

3 主要結(jié)論及政策建議

基于2004~2012年33個(gè)工業(yè)細(xì)分行業(yè)樣本數(shù)據(jù),對(duì)貿(mào)易自由化對(duì)就業(yè)影響的階段性特點(diǎn)進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明,從行業(yè)的階段性特點(diǎn)來看,生產(chǎn)率對(duì)就業(yè)的擴(kuò)大效應(yīng)仍有一定的上升空間,不過值得注意的是,部分勞

據(jù)此,提出政策建議:一是釋放“結(jié)構(gòu)紅利”,促進(jìn)生產(chǎn)率的同時(shí)吸納更多就業(yè)。雖然,我國已經(jīng)邁入上中等收入國家行列,但這并不意味著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入停滯階段,出現(xiàn)所謂的“中等收入陷阱”。從行業(yè)生產(chǎn)率發(fā)展視角,仍存在上升空間。主要表現(xiàn)在資本、技術(shù)密集型行業(yè)生產(chǎn)率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的擴(kuò)大效應(yīng)還有待提升。不過,部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)趨于“飽和”,這需要適時(shí)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),釋放“結(jié)構(gòu)紅利”,在促進(jìn)生產(chǎn)率提升的同時(shí),提升經(jīng)濟(jì)增長對(duì)就業(yè)的吸納能力。二是提高行業(yè)市場化水平,減少阻礙生產(chǎn)率提升的壟斷因素。高壟斷行業(yè)扭曲了市場,不利于生產(chǎn)率提升,且阻礙勞動(dòng)力市場的正常發(fā)育。因此,需要加強(qiáng)反行業(yè)壟斷的政策力度。

參考文獻(xiàn):

[1]胡昭玲,劉旭.中國工業(yè)品貿(mào)易的就業(yè)效應(yīng)——基于32個(gè)行業(yè)

面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J].財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì),2007(8):88-93.

[2]盛斌,牛蕊.國際貿(mào)易,貿(mào)易自由化與勞動(dòng)力就業(yè):對(duì)中國

工業(yè)部門的經(jīng)驗(yàn)研究[J].當(dāng)代財(cái)經(jīng),2009(12):88-94.

[3]Greenaway D,Hine Robert C,Wright P.An Empirical Assessment of the Impact of Trade on Employment in the United Kingdom[J].European Journal of Political Economy,1999(15) :485-500.

[4]Kojiro Sakurai.How does Trade Affect the Labor Market? Evidence from Japanese Manufacturing[J].Japan and the World Economy,2004,(16):61- 139.

[5]Roberts,M,Tybout J.The Decision to Export in Colombia:An Empirical Model of Entry with Sunk Costs[J].American Economic Review,1997,87:545-565.

[6]Bernard A,Jensen J.Why Firms Export?[J].Review of Economics and Statistics,2004:561-569.

[7]毛其淋,盛斌.貿(mào)易自由化、企業(yè)異質(zhì)性與出口動(dòng)態(tài)——來自中國微觀企業(yè)數(shù)據(jù)的證據(jù)[J].管理世界,2013(3):48-68.

[8]陳詩一.中國工業(yè)分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算:1980-2008[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊),2001(3):735-775.

[9]盛斌.中國工業(yè)貿(mào)易保護(hù)結(jié)構(gòu)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證分析[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊),2002,1(3):603-624.

(責(zé)任編輯:李 鏡)