走出粗心漩渦,探尋錯誤本真

李國良

一、“亂花漸欲迷吾眼”——真是太粗心了嗎

現象描述1:我把題目抄錯了。

上完“一個數除以整數”后,我給學生留了幾道練習題,其中有一題是3.5÷14,居然有4個學生做上來是53÷14,還有一個學生跑到辦公室來問我說:“老師這道題目你出錯了,除不盡的。”這些學生訂正以后,都覺得是自己太粗心,把題目抄錯了。幾天后進行單元測試,3.484÷5.2,也有3個學生做成3.484÷2.5,其中兩個是前面提到的學生。學生把題目抄錯,真的是太粗心嗎?

現象描述2:我把算式記錯了。

一次考試,有一道口算題2.4×5,一大部分學生的答案是10,學生認為自己太粗心了,把算式看錯了,看成了2.5×4,難道這么多的學生真的是把算式看錯了嗎?

現象描述3:我忘記寫“0”、“.”了。

學完小數除法,我們的學生總是“忘記”這,“忘記”那。像328÷16=2.5,學生說我中間忘記商“0”了;108÷24=45(正確答案108÷24=4.5),學生說我忘點小數點了。而同樣的錯誤他們照犯不誤。“0”、“.”真的是忘記寫了嗎?

事實上,這種困惑幾乎是伴隨著大多數學生的學業成長,也伴隨著教師教學生涯的始終:學生明明會做,卻要做錯?

二、“眾里尋她千百度”——怎能一個“粗心”了得!

1.概念、法則理解不清

概念和法則是學生進行數學計算的重要依據。小數乘除法的計算方法是建立在整數計算的基礎上的,是由“數位”“個位”“相加”“滿十”“前一位”“進一”“對齊”等一系列數學概念組成的。如果概念理解不清,就無法依照法則、性質、定律、公式等數學知識正確計算。

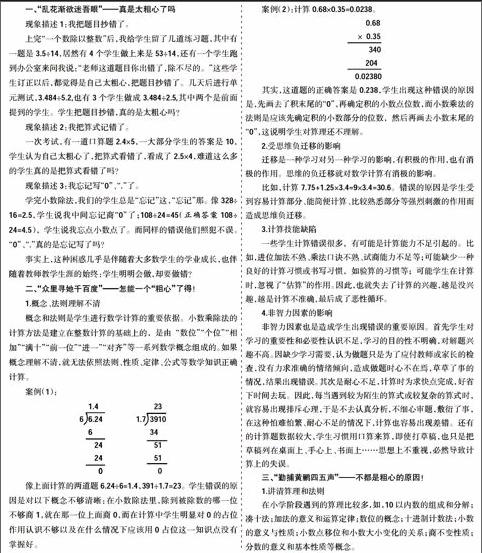

案例(1):

像上面計算的兩道題6.24÷6=1.4,391÷1.7=23。學生錯誤的原因是對以下概念不夠清晰:在小數除法里,除到被除數的哪一位不夠商1,就在那一位上面商0,而在計算中學生明顯對0的占位作用認識不夠以及在什么情況下應該用0占位這一知識點沒有掌握好。

案例(2):計算0.68×0.35=0.0238。

其實,這道題的正確答案是0.238,學生出現這種錯誤的原因是,先畫去了積末尾的“0”,再確定積的小數點位數,而小數乘法的法則是應該先確定積的小數部分的位數,然后再畫去小數末尾的“0”,這說明學生對算理還不理解。

2.受思維負遷移的影響

遷移是一種學習對另一種學習的影響,有積極的作用,也有消極的作用。思維的負遷移就對數學計算有消極的影響。

比如,計算7.75+1.25×3.4=9×3.4=30.6。錯誤的原因是學生受到容易計算部分、能簡便計算、比較熟悉部分等強烈刺激的作用而造成思維負遷移。

3.計算技能缺陷

一些學生計算錯誤很多,有可能是計算能力不足引起的。比如,進位加法不熟、乘法口訣不熟、試商能力不足等;可能缺少一種良好的計算習慣或書寫習慣,如驗算的習慣等;可能學生在計算時,忽視了“估算”的作用。因此,也就失去了計算的興趣,越是沒興趣,越是計算不準確,最后成了惡性循環。

4.非智力因素的影響

非智力因素也是造成學生出現錯誤的重要原因。首先學生對學習的重要性和必要性認識不足,學習的目的性不明確,對解題興趣不高。因缺少學習需要,認為做題只是為了應付教師或家長的檢查,沒有力求準確的情緒傾向,造成做題時心不在焉,草草了事的情況,結果出現錯誤。其次是耐心不足,計算時為求快點完成,好省下時間去玩。因此,每當遇到較為陌生的算式或較復雜的算式時,就容易出現排斥心理,于是不去認真分析,不細心審題,敷衍了事,在這種怕難怕繁、耐心不足的情況下,計算也容易出現差錯。還有的計算題數據較大,學生習慣用口算來算,即使打草稿,也只是把草稿列在桌面上、手心上、書面上……思想上不重視,必然導致計算上的失誤。

三、“勤捕黃鸝四五聲”——不都是粗心的原因!

1.講清算理和法則

在小學階段遇到的算理比較多,如,10以內數的組成和分解;湊十法;加法的意義和運算定律;數位的概念;十進制計數法;小數的意義與性質;小數點移位和小數大小變化的關系;商不變性質;分數的意義和基本性質等概念。

這些最基本的知識,我們都要講得非常清楚,要在學生的腦海中留下深刻的印象,這樣學生在學習新的知識時,才能更好地將舊知識和新知識有機地聯系起來。比如,“小數點位置的移動引起小數大小變化的規律”這個知識點就十分重要。這一變化規律不僅是小數乘除法計算的根據,也是復名數與小數相互改寫的重要基礎。而且在小數的乘除法、小數與百分數的互化中都需要用到這個知識點。又如,分數的意義,在學生進一步學習分數的基本性質和分數混合四則運算時,同樣起著鋪墊作用。

案例(3):學習《除數是小數的除法》。

這一課的重點是要讓學生嘗試把除數是小數的除法轉化成除數是整數的除法來解決。也就是說,這節課練習更多的應該是新知的轉化練習,轉化后的計算已經是前一節課必須掌握的知識了,那么這節課就要針對怎么轉化、轉化的新形式作強化訓練。因此,我設計了四道算理的強化練習:①0.24÷0.4=( )÷4;②0.24÷0.04=( )÷4;③0.24÷0.004=( )÷4;④0.024÷0.04=( )÷( )。第④題出現了兩個空,目的是讓學生思考這兩個空到底要同時擴大多少倍,是10倍還是100倍,在交流中讓學生自己體會到,只要把除數轉化成整數就可以計算了,被除數是小數還是整數都無關緊要。對于轉化后的計算就不強求讓學生把計算完全寫完整,針對這節課,新的知識就是把除數變化成整數的豎式形式,所以可以讓學生做這樣的專項練習,讓學生把新知進一步內化。

2.注意運用法則之間的正負遷移

先掌握的法則對新學習的法則既有積極的影響,也會產生一定的干擾。因此,我們要充分發揮各項法則之間的正遷移作用,防止負遷移帶來的消極影響。在學生學習新的計算法則時,我們要積極地引導學生比較新舊知識點的異同,讓學生在不斷的比較中,掌握新知識與舊知識多角度、多側面的聯系,新的計算法則才有可能在學生已有的認知結構中“生根”,使原有知識結構得到發展。

3.對學生的計算技能適當地作指導

在學生容易出錯或掌握薄弱的環節上應反復強調,強化學生訓練。如,在小數乘法中,教師應在小數點的特殊性上做強調,重點突出小數點的處理,要求學生先寫出積里的0,完整地算出結果,然后數出兩個因數中一共有幾位小數,再把積點上小數點,最后才能將末尾的0去掉。其實,在計算教學時,除了對算理、算法的理解外,也要講究一些策略。比如,在上小數乘除法時,發現遇到80×0.5,240÷2這類題要列成豎式計算的大有人在,這就需要教師讓學生自己總結出解題策略,學生總結出的策略有看、想、算、估、查、比等,也就是說,學生解題前先要認真觀察題目的特點,看清運算符號,正確選擇算法,估算結果范圍,聯系實際類比思考結果。比如,一些學生看到“÷0.5或÷”就想到兩倍,看到“×0.5或×”就想到一半,這便是一種學習的策略。

4.從點滴處入手,提升學生的非智力因素

我在日常教學中發現,其實“細心”是可以培養的。讓學生在計算中培養一些良好的習慣,就可以提高學生的正確率。例如,小數乘法的教學,學生經常會出現這樣的錯誤:(1)進位忘記。“哪一位上滿十就要向前一位進一”這個知識點學生記得非常清楚,但是在計算中卻常常丟三落四,這里忘了,那里多了。(2)小數點漏點,在計算出結果后,數錯或忘記數小數點位數,小數點自然就漏點了。(3)橫式上不寫得數,豎式計算好后,直接就計算下一題,忘記在橫式上寫得數或者忘記把得數簡化。這些看似簡單的錯誤,需要教師不斷地強調,不斷地練習。在一次次的強調、糾正、練習中,學生的計算能力自然而然就提高了。

參考文獻:

楊慶余.兒童計算中“粗心”錯誤的心理成因探析[J].數學教育,2009(7).

編輯 韓 曉endprint