臺灣大泥鰍池塘養殖技術要點

徐如衛 俞奇力 楊福生 李倩 胡廷尖

摘要:2013年,在杭州蕭山東海養殖有限責任公司進行了臺灣大泥鰍養殖試驗。結果發現,臺灣大泥鰍最大特點是生長速度快,當年養殖個體體重可達100~200 g。臺灣大泥鰍最適水溫為25~28 ℃,攝食范圍廣,耐低氧,適應性強,喜好偏酸性環境,既適合池塘高密度養殖,也適合循環水集約化養殖,是一種養殖前景樂觀的新品種。

關鍵詞:臺灣大泥鰍;池塘養殖;技術

臺灣大泥鰍(未見種屬分類,TW),又名臺灣龍鰍、臺灣鰻鰍、臺灣大黃鰍等,是一種選育于我國臺灣地區的大型泥鰍,當年養殖個體可長至體重100~200 g[1-2]。自2013年下半年以來,筆者在杭州蕭山東海養殖有限責任公司先后對該泥鰍的循環水養殖、苗種繁育及池塘養殖進行了一系列生產性試驗。結果發現該泥鰍生長優勢明顯,抗病能力較強,適養水溫15~30 ℃(最適25~28 ℃);在養殖條件下,既能攝食小型甲殼動物、浮游動物、絲蚯蚓、植物莖芽、雜草種子、綠藻、碎屑、微生物等天然餌料生物,也喜食各種性狀的人工配合餌料(浮性、沉性、粉狀、顆粒皆可);因口徑較小,攝食為輕啄吸入式,餌料顆粒的適口性會直接影響其攝食及餌料效率[3]。因具有鰓、皮膚、腸壁等多重呼吸器,其適應性很強,喜好偏酸性環境,可忍缺氧、缺水,能耐密集;適合池塘高密度養殖,也適合循環水集約化養殖。據筆者試驗觀察及對結果的比較分析,臺灣大泥鰍的生長速度快慢主要取決于種源、環境、密度、飼喂、管理等多方面因素,其養殖成功的關鍵在于把握下列技術環節。

1創建適宜環境

1.1池塘條件

常規養魚池大多適合泥鰍養殖,但面積宜為0.33 hm2左右,以方便飼養管理及水質調控;池深應為 1.2~1.5 m,不宜太淺,以防夏季水溫過高;池埂坡比1∶3左右為適;池底要求平坦,便于拉網捕撈。臺灣大泥鰍不鉆泥,水中無需構建防逃設施,但為預防陸生敵害生物(蛙、鼠、水蛇等)入侵,應在埂面四周設置高約50 cm的篩絹圍欄,并應在整個水面上方覆蓋目大5 cm左右的輕6股網片以防鳥害。這是提高泥鰍養殖成活率、獲取高產的關鍵措施之一。

1.2清塘消毒

清塘方法可基本參照常規魚類養殖,其中基于泥鰍喜好底棲的特性,做好底質改良(干池、翻底、曝曬等)尤顯重要。放養前10 d,應按常規用漂白粉全池潑灑消毒,以徹底清除池內各類敵害生物及病原體,尤其應殺滅水蜈蚣、蜻蜓幼蟲,為泥鰍苗種放養準備安全的環境條件。

1.3培育水質

放養前,池塘注水約60 cm即可。進水須用120目篩絹過濾,以防敵害生物隨水而入。注水后,按750~1 500 kg/hm2的用量,沿池邊淺水處潑灑鵪鶉糞、小雞糞等農家糞肥,其中須特別注意:用肥須事先堆置發酵,并在其中加撒漂白粉或生石灰殺滅病菌;不宜直接使用新鮮糞肥,以免病菌傳播和氨氮及亞硝酸鹽升高。通過施肥培好水質(做水),是提高放養初期成活率的重要關鍵,尤其是直接放養水花。

2苗種放養

2.1種苗質量

選購泥鰍種苗時,應特別重視其種質和規格。經筆者多方調研及實測比較,臺灣大泥鰍的種質優劣,不僅會直接影響其生長速度及生存能力,而且勢必會影響到養殖產量及經濟效益[4]。因此,養殖所用苗種應選擇由個體不小于150 g的原種親本繁育,平均規格宜為體長4 cm左右(約3 000尾/kg),外觀以大小均勻、體態勻壯、逆水性強為佳。

2.2放養密度

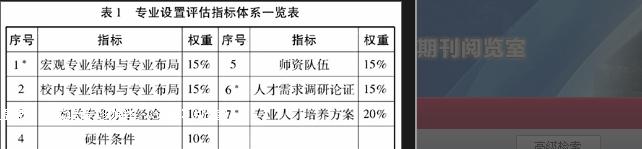

放養密度關乎養殖產量;確定放養密度應參考池塘條件、放養時間、苗種規格、放養模式(專養、套養、輪養)、生長周期、預期產量、技術水平等綜合因素。在池塘條件、放養規格既定的情況下,放養密度的確定主要取決于放養時間、預期產量和技術水平。通常,放養時間宜早,如能在4月初完成放養,則一年可實現2茬養殖。具體放養密度可視預期產量及養殖模式而定,一般為30萬尾~45萬尾/hm2(見表1)。

2.3苗種放養

苗種下塘前,應用3%的食鹽水浸泡消毒,以避免感染及帶入病菌。入池時須特別注意水溫差異,以溫差不超過2 ℃為宜。

3日常管理

3.1水質調控

池水以肥爽、透明度30 cm左右為好,水色以黃褐或油綠為宜。日常可視水質、水色及透明度變化,適時施放腐熟糞肥和微生物制劑,并適量補充新水進行調節,其中經常使用光合菌、益生菌等微生物制劑,有利改善底質和調節水質,是穩定水質、減少用藥的重要措施。

3.2餌料投喂

放養前,通過施肥培育充足的小型浮游動物,有利于加快泥鰍種苗的適應性、提高成活率。飼養中,應選用優質餌料,以利于泥鰍生理健康、生長快速,且產生較少廢物。所用餌料可為沉性顆粒,也可浮性顆粒,但必須適口,且高溫季節白天不宜投喂浮性料。日投喂量宜為池鰍總體重的3%~5%左右。餌料粗蛋白含量視泥鰍規格大小及池水肥瘦,宜為40%~30%;不宜圖省錢選用劣質餌料;日投喂次數可隨池鰍規格及水溫變化分為4~2次。其中須特別注意:一次性過量投喂,不僅不利于消化吸收,容易引發泥鰍腸炎,而且會產生過多的廢棄物,敗壞水質。

3.3及時分養

分養及輪捕是確保泥鰍養殖增產增效的措施之一。放養1個月后,泥鰍群體因吃食不勻等原因出現個體差異;應盡量進行定期分苗(每20 d一次)。后期可采取捕小留大,小規格放入另外新的池塘繼續養殖。每2周輪捕1次,既可加速整體生長,提高產量,又能實現均衡上市,回籠資金。

3.4病害防控

養殖泥鰍的防病工作應遵循以防為主的基本原則,以維持良好的水質、投喂適宜的餌料、潑灑適量的微生物制劑為重點手段,盡量不使用或少使用化學物品和藥物。病害防控關鍵應從維持良好的養殖環境上下功夫:通過清塘除害、改善底質、調控水質等措施,以實現敵害稀少、水質良好、天然餌料豐富的安全舒適環境。對生物敵害防控主要是放養初期嚴防水蜈蚣等敵害生物的滋生。

4捕撈上市

當放養規格為3~5 cm時,通常經3個月飼養即可用地籠網進行篩捕,捕大留小,每兩周一次。由于臺灣大泥鰍不鉆泥,年終起塘可用拉網牽捕,起捕率可達95%左右;最后干塘撿捕。

參考文獻:

[1]

鄒聰.鰍科中的王者—異軍突起的臺灣龍鰍[J].漁業致富指南,2014(10):9-10

[2] 陳景星,朱松泉.鰍科魚類亞科的劃分及其宗系發生的相互關系[J].動物分類學報,1984,9(2): 201-208

[3] 鄭石勤.黃泥鰍養殖行情正夯[J]. 海洋與漁業 ,2013(11):80-85

[4] 楊雯雯.泥鰍養殖選苗要謹慎[J].當代水產,2013(07):30-31

Abstract:In 2013,we conducted the breeding experiment of Misgurnus anguillicaudatus which hasnt yet been clarified in phylogeny.The results show that the biggest advantage is greater growth speed and the body weight can reach 100 to 200g ,its optimum temperature is 25~28 ℃.They have a various range of feeding dietary and can tolerate low dissolve oxygen and well-adapted.It is prefer to acid environment and is suitable to high density culture for pond as well as recirculating intensive aquaculture system.So,it is a optimistic new breeding specie for aquaculture.

Key words:Taiwan big loach; pond aquaculture;technology

(收稿日期:2014-12-01;修回日期:2014-12-04)