提升現場學習力:高中政治教師專業發展的實踐探索

許大成

摘要:“提升現場學習力,促進高中政治教師專業發展”的相關課題研究,重點探索出從教學理論到教學設計,從他人課堂到自己課堂,從實踐探索到文本敘寫等三個關鍵性節點的操作路徑,提出保持明確的學習意向,改善自己的心智模式,讓轉化成為常態的基本追求,可有效提升教師的現場學習力,促進高中政治教師專業成長。

關鍵詞:教學現場;學習力;高中;政治;專業成長

中圖分類號:G633.2 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2015)12A-0073-04

一、問題的提出

學習力是教師成長的核心競爭力。如火如荼的教學改革呼喚富有學習力的“研究型”教師,呼喚教師在常態化學習中,不斷改進教學實踐,提升生命價值,促進自身專業成長。但這一“呼喚”至今仍停留在“期待”或“號召”的層面,還沒有在教育教學的實踐中成為“現實”。許多教師缺乏現場學習意識的自覺,他們除了“外”出學歷進修、短期培訓,在校“內”幾乎找不到學習的資源、時間和機會。更有不少教師缺乏現場學習的能力和方法,學習無明確目的,無問題意識,與自身教學工作改進相脫離,走向程式化、形式化、表面化,學習效果不明顯。還有一些教師,積極參與教學實踐探索,但苦于找不到恰當的方式把自己的做法“表達”出來。總之,很多教師,雖然身臨教學工作的“現場”,但并沒有形成有效的“學習”。如何喚醒教師常態學習的內在需求,引導教師解決好教學與學習的矛盾,學會在教學中學習,在學習中教學,以教學促進學習,以學習提升教學水平和質量,從而實現自身成長和學生成功共贏,已成為迫切需要解決的課題。基于以上認識,近年來,我校政治組開展提升政治教師現場學習力的深化研究,讓教師進一步體會到提升現場學習力的價值和意義,有效地促進了教師的專業成長。

二、現場學習力的內涵及提升路徑

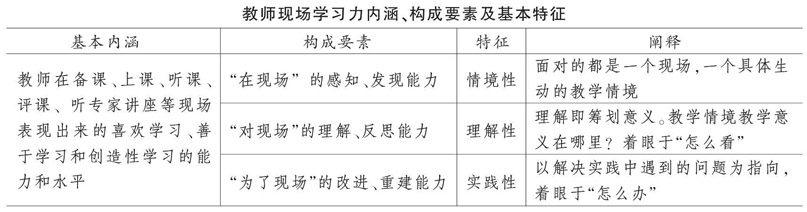

我們在文獻研究基礎上,結合高中政治教師現場學習的現狀,提煉歸納出現場學習力的基本內涵、構成要素及其基本特征,列表見下頁:

所謂現場學習力的提升,就是教師潛心教學現場,挖掘學習資源,創造學習契機,通過發現現場、理解現場以及重建現場,不斷增強自身專業成長的能力。研究中,課題組自覺吸收別人的研究成果,積極引導政治組教師置身于豐富多彩的教學現場,同時,又創新思維方式,對教學現場進行系統優化,整體打通不同教學現場的內在關聯,尋找提升教學現場學習力的關鍵路徑。我們通過研究發現,從教學理論到教學設計,從他人課堂到自己課堂,從實踐探索到文本敘寫,是現場學習力提升的核心環節。因此,本文從教學現場彼此關聯的角度,重點抓住現場學習中制約教師專業成長的三個關鍵性節點,探詢教師現場學習力的提升路徑。

(一)優化設計:依托理論指引

案例一:近年來,備課組雖然十分重視“情感態度價值觀目標”的達成,但實際教學中仍然存在標簽化、走過場的傾向。如何讓“立德樹人”的期望在政治課教學中得到“常態化”的有效落實,至今仍是政治課教學的理想。2015年3月的一次講座中,大學的專家指出“知識本身有一個內在的立體結構,它不僅包含符號、規則、解釋的層次,還包含深層意義:即知識的文化意義與價值。”這句話撥亮了政治備課組的心燈。心動不如行動。講座結束后,我們立即對正在設計的“對立統一規律”進行審視,發現我們的設計包含同一性和斗爭性的“符號”層次,同一性和斗爭性的關系及其作用的“規則”層次,以及怎樣運用對立統一的原理分析解決問題的“解釋”的層次,但缺乏對深層“文化”意義的挖掘。于是,我們在專家講座的啟發下,進行再設計,針對學生人際交往的非理性傾向,設計一個討論活動:生活中,人們把人際關系用“親密無間”或“誓不兩立”予以描述,你怎么看?并設計教師在引導環節,引用“和而不同”的思想提升學生的道德認知和道德情感,培養學生健康的道德信念和道德行為,進而彰顯我國傳統文化對“立德樹人”的價值和意義。再設計的課堂教學,不僅使課堂成為知識和技能的建構過程,而且使課堂成為文化和意義的獲得過程。這次專家講座,增加了我們“立德樹人”的教學自覺與自信。我們認識到,政治課教學的道德教育資源,不是脫離知識的“額外加入”,而“就是學科知識本身”。回到人的生活世界,挖掘知識深層的文化意義是“立德樹人”常態化的最佳路徑。

如何把理念轉化為實踐,如何把專家講座現場的知識轉變成集體備課現場的教學指引?這個案例提供以下啟發:

1.帶著問題走進現場。化被動“聽講”為主動“建構”。雖然專家的講座未必提供具體直接的答案,但課題組對實際問題“求解”的心態,會激活自己的積極性,增強對講座內容的敏感性,形成一種“針對”與“結合”的追尋,進而產生更多的“觸動”與“生成”。

2.用心提煉理論精髓。專家講座往往內容豐富,需要分析和加工,有目的地尋找富有啟發價值的理念、具有操作價值的策略。但很多人缺乏駕馭能力,以至于忽略了對講座主題的把握和觀點的提煉。

3.開展內在的對話。專家講座中的這個理念或知識能解決我目前面臨的問題嗎?如果能,是在什么樣的維度解決?為了解決我的問題,專家講座的理論還需要做怎樣的拓展和轉換等等。這份對話很重要,它可以在備課組的成員之間討論,但更多的可以在自己的內心完成。

4.付諸實踐行動。現場學習具有很強的實踐指向性。從教師成長的角度看,行動不僅可以改進教學行為,而且能夠檢驗理論的真理性,明確理論運用的范圍和條件,能夠檢驗自己的理解和設想是否可行。

5.自覺開展反思。我們不僅要關注實踐產生的效果,調整與完善原來的教學方案,而且要借助專家講座,培育教學信念,形成教學自覺。案例中,備課組在學習和實踐中形成“回歸學生生活世界,挖掘知識文化意義”的教學信念,有助于推進課堂教學中“立德樹人”的常態化。它不再是靈感式的偶爾為之,而是日常教學中常態化的一以貫之。

(二)改進教學:借助同行課堂

案例二:聽高一年級經濟生活“圍繞主題,抓住主線”一課時,W老師針對科學發展觀的四個方面和轉變經濟發展方式的四個方面分別設計情境。評課時,W老師陶醉于自己的創意設計,認為這節課致力于把教師單向灌輸的課堂轉變為師生共同建構的課堂。但筆者感覺到W老師的教學意圖并沒有得到實現。因此在評課時建議減少情境數量,增加學生思考的容量。

怎樣提高在同行上課現場的學習力?這是所有教師“繞不開”的普遍性問題,解決好這個問題,能有效促進一線教師的專業成長。結合案例提供給我們的啟發,評課現場學習力提升需要解決以下幾個問題:

1.捕捉關鍵性事件。案例中,筆者在同行的課堂看到了存在的問題:情境的盛宴。一節課45分鐘,共有8個情境,一個情境大約用3—5分鐘時間,每個情境讓學生經歷閱讀感知—探究討論—發現歸納的過程,時間倉促,給聽課者“跑”情境的匆匆感覺。

2.領會教學意圖。評課時筆者傾聽了W老師的自評,從而領會W老師為何這樣上課:把課堂由教師單向灌輸轉變為師生共同建構的課堂。這一環節很重要。這表明在課堂看到的正是上課教師自覺追求的,而不是一種“不經意”的偶然。這樣基于自覺行為的同行交流與對話更具有研究的價值。

3.分析落差原因。授課教師的教學追求為何沒有達到預期的效果?聽課者必須認真細致地分析。案例中,W老師教學存在兩個問題:一是在思維方式上,把手段與目的混淆。沒有認識到比教學方法更上位的是課堂教學的目標。衡量一節課的優劣,不在于方法的時尚,而在于使用的有效。二是在操作層面上,雖然運用情境教學,對過程關注不夠,導致學生體驗不足,探究無力,感悟貧乏,從而得不到預期效果。

4.重視聽后評課:現場學習具有交互性。案例中聽課者這樣評課:W老師堅持情境教學的方向是十分寶貴的。但W教師用心設計情境,學生沒有時間消化情境,教學變相成為單向的“境灌”。筆者建議減少情境的數量,讓學生有比較充分的時間思考和討論。這種坦誠評課,真心交流,不僅可以促進授課人理念的更新與實踐的改進,而且可以促進評課者本人教學信念的形成與教學智慧的生成。

5.同課異構:假如我來上這節課應該怎么上?案例中,評課者如果也上這節課,將堅持情境教學的方向,整合書本知識,形成2—3個核心問題,重視“過程”,將每個情境探究的時間延長到10—15分鐘,讓學生充分思考、討論和領悟等。經歷“聽課評課”現場后的課堂重建,更加符合情境教學的本質要求,更能滿足學生體驗情境、探究問題、生成領悟的深度學習的需要。這種“始”于聽看,“思”于議評,“行”于重建的過程,大大提升了教師聽評課現場的學習能力。

(三)敘寫文本:展現改課歷程

案例三:學校在開展課堂教學改革階段性總結時,發現課堂有一種學習方式的薄弱甚至缺失,那就是合作學習。為此,政治組認真學習相關文獻,并調查本校課堂教學中存在的實際問題,制定改進的行動方案,探索改進的具體措施。經過三年的探索與實踐,關于合作學習的課堂改進取得了預期的效果。但教師在總結和提煉實踐經驗時,卻苦于找不到實踐成果的表達方式。教師的教學反思積極性不高,同期獲獎的論文、發表的文章數量和質量都沒有明顯提高。

怎樣提煉現場學習的經驗和做法?案例中教師的“困惑”與“迷茫”具有普遍性:一方面,教學改革的“實踐”風生水起,但另一方面,敘寫實踐的“文本”卻黯然失色。解決好這個問題,不僅有助于提升教師對教學現場的反思力和建構力,而且有助于持續保持教師現場學習的積極性和創造性。筆者在研究中體會到,雖然文本敘寫的具體方法是多種多樣的,但要促進教師從實踐向文本的有效轉換,需要從以下幾方面入手:

1.研究現狀,聚焦問題。當前,教師敘寫文本的最大問題是,“所寫”與“所做”脫節。主要表現在:空泛地談論諸如素質教育、合作學習等理念的重要性和實施方法。缺乏對具體問題的聚焦,缺乏對教學現場的描述,缺乏對改進過程的展示,缺乏理念與做法的內在關聯。這種表達方式恰恰把自己在課堂教學改進中最具特色的鮮活的做法遮蔽了,文章變得抽象空洞,蒼白乏力。

2.彰顯自我,提煉特色。什么東西最需要教師總結,最值得教師敘寫?筆者的體驗是:它既不是早已成為常識的新理念,也不僅僅是學生考試的成績。而是你在踐行新觀念時面臨哪些“真實問題”,自己是怎樣設計并付諸真實行動的。以案例中的課堂教學改進為例。教師在真正落實合作學習理念時,必然會遇到以下問題:適切合作學習的問題,應該是什么樣子?如何避免合作學習流于形式,異化成為一個人演講,其他同學淪為聽眾?小組應該怎樣建設,才能保證合作學習的有效實施等等。這些問題是“真行動”中遇到的“真問題”。那么,你如何解決這些問題,解決問題的過程中又遇到怎樣的新問題,自己是怎樣反思和改進的[1]等等,這種“源”于問題,“基”于行動,“得”于思考,“成”于總結的過程屬于“真研究”。它結晶了你的心血和汗水,打上了你的烙印,最具特色,也最具表達和交流的價值。

3.展現過程,優化結構。按照這樣的要求,教師關于現場學習的文章應該具有以下基本的結構:(1)與新理念對應的問題。(2)以往的做法或常規的做法(3)新做法(4)對新舊做法的對比分析(5)與問題對應的行動反思。也就是說,教師關于現場學習的文章一般具有四個核心元素,即“問題”:新觀念與教學現狀的沖突。“現場”:教學改進“前”和“后”的具體“情境”。“過程”:凸顯新舊的對比,前后的改進。“反思”:展示教學改進的行動。這種基本的結構和元素是教學改進實踐本身所具有的,而與實踐邏輯同構的文本寫作,不僅有助于提高文本的表現力和說服力,而且有助于指導教學實踐的進一步改進。

三、提高現場學習力需要注意的幾個問題

綜上所述,教師走進教學現場,理解教學現場,重建教學現場,是現場學習力提升的關鍵內容,也是教師常態化學習、持續性成長的必由之路。在提升過程中,筆者覺得還需要注意以下幾個問題:

(一)保持明確的學習意向

這是提升現場學習力的前提。現代西方現象學大師胡塞爾認為,人的意識總是指向某個對象并以其為目標的,意識活動的這種指向性和目的性即“意向性”。他認為,意向性是意識的本質和根本特征。外部世界在被意識的意向性光芒照亮之前是一片黑暗和混沌的,只有當成為意識的對象時,它們才有了意義和秩序。因此,現場學習不是對現場的簡單復制,而是能動的建構行為。它需要教師對現場的“沉浸”與“融入”,對學習內容的“凝視”和“專注”。只有這樣,才能捕捉到有價值的東西,形成深刻有效的現場學習。

(二)改善自己的心智模式

這是提升現場學習力的保證。現場學習是備課組成員之間的交互活動和對話行為,需要教師以健康開放的心態對待自己的同行。為此,教師首先要擁有“同行是專家”的伙伴型學習心態。課堂不僅是工作的現場,也是學習的現場;同行不僅是教學競爭的對手,也是促進自身成長的幫手。其次,教師要修煉“對課不對人”的教研品質,活動中悉心揣摩現場,自覺指向實踐中行動的改進和問題的解決。再次,教師要提升“愛就大聲說出來”的教研境界,在交流對話過程中不說套話、空話和假話,不藏著掖著,真誠交流,努力構建愛學習、善學習以及創造性學習的文化環境。

(三)讓轉化成為常態。這是提升現場學習力的關鍵

華東師范大學李政濤教授曾把轉化力通俗地表述為“把聽到的上出來,把上出來的說出來,把說出來的寫出來”[2]。他所說的,實際上就是制約教師成長的最重要的三種轉化:理念向實踐的轉化,他人向自己的轉化,實踐向文本的轉化。筆者的成長體會和研究心得是:知識轉化不是簡單的傳遞與位移,也不是機械的相加與疊合,它使原有經驗與新經驗發生碰撞,產生“化學反應”,進而實現知識的重組和優化。因此,廣大教師要樹立轉化意識,教學教研中自覺把在同行課堂、專家報告、書本理論中學到的東西用到教學改進中;自覺在集體備課、同行評課中,毫不吝嗇地把自己的感受和體會說出來;自覺利用閑暇時間寫教學反思,教學案例、教學論文。實踐證明,教師只有常態化地體驗和經歷轉化的過程,才能真正實現自身的專業成長。

參考文獻:

[1]張肇豐,李麗樺.課堂改進的30個行動[M].上海:華東師范大學出版社,2014:序6.

[2]李政濤.論教師的有效學習[J].教師發展研究,2008(5-6).

責任編輯:石萍