歌曲分析在聲樂教學中的應用

馬興智

【摘要】歌曲分析是學習聲樂作品必不可少的一個環節。音樂理論的學習早在藝術高考之前便已經學習過了,進入本科階段作為必修課樂理、和聲、曲式等課程更是每個學生所不可缺少的。而學生之所以對于歌曲中的音樂不知道如何分析、怎樣把握,是因為缺乏對所學到的音樂知識的活學活用。

【關鍵詞】歌曲分析;聲樂教學;應用分析

只有對作品有了深入的理解,才能夠更好地演唱、演繹作品。但很多學生對于歌曲的學習,往往只停留在了對音準、節奏的把握,對歌詞的熟悉程度。而對于歌曲中的前奏與細節的理解卻感到無從下手。那么,這就需要老師在聲樂教學過程中對學生進行正確的引導,使學生從歌曲的學習中養成良好的學習習慣,逐步學會如何從音樂層面把握歌曲的內涵。

一 對于歌曲前奏的把握

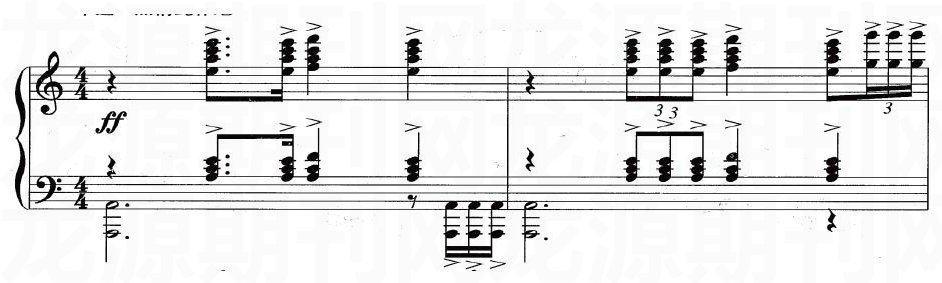

在對歌曲風格的把握中,對前奏音樂的理解很多時候是被學生所忽視的。很多的學生在學習新的作品時往往是從自己演唱的旋律開始學習。其實許多優秀的藝術歌曲,在前奏之中便奠定了歌曲的基調。對于前奏音樂的理解,能激發學習的靈感,感悟歌曲的內涵,從而影響自己的演唱。以歌曲《紅土香》為例。這首歌曲是作曲家徐沛東老師選用江西興國山歌的音樂元素創作的一首藝術歌曲。提到江西我們首先想到的是井岡山革命根據地。所以這里的“紅土”除了其本身意之外,還代表了紅色革命根據地以及為了新中國前仆后繼的革命先烈們。歌曲分別用爺爺、奶奶、爸爸、媽媽對我講訴對“紅土”的深情與感激,表現當代人對革命先烈的敬仰與緬懷。這首作品的前奏雖然只有六小節,但創作的十分精彩。第一小節以很強的力度開始,a小調的主和弦配以重音以及附點的推進,使音樂一開始便具有很強的張力與悲壯的戲劇色彩。第二小節把前面的附點節奏變為三連音,使音樂更加具有向前的推動性。鋼琴的低聲部主和弦的根音與三連音的配合,從中聽到了戰場上沖鋒號的聲音。讓我們仿佛置身于當年硝煙彌漫的戰場之中。

第三、第四小節作曲家在調性上選擇了在a小調的屬調性上進行。三連音所象征的沖鋒號的聲音不再以飽滿和弦的出現,而是采用了八度音程,配合連續下行的級進三連音,力度逐漸減弱。這樣的音樂形態描繪了戰士們奮勇殺敵,沖鋒的過程中一個個犧牲倒下的畫面。

第五小節高聲部顫音與低聲部的振音,配合和聲小調特有的升七級音,通過漸弱把音樂引入到下一小節,表現了一場戰役結束之后仿佛只剩下了最后一名還扛著軍旗的戰士的畫面。第六小節漸慢的處理與屬和弦的運用把音樂很自然的交給了演唱者。“故事”就從“我”的爺爺嘴中開始對我講起。

如果讓學生懂得前奏所包含音樂內涵,明白伴奏聲部在前奏中所描繪的畫面,在伴奏響起時便進入音樂、進入角色。那么在演唱時就會聲情并茂,而不是簡單地唱譜子與歌詞了。

二 對歌曲細節的把握

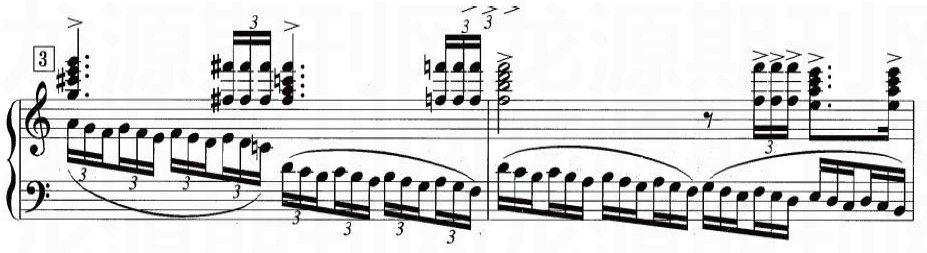

一首優秀的藝術歌曲,無論是它的調式、旋律、節奏還是和聲、伴奏織體都具有很多需要我們用心把握的細節方面的東西。對這些細節方面到位的把握,才更加體現演唱者的歌唱功力。以歌曲《望鄉詞》為例。《望鄉詞》是著名作曲家陸在易的代表作品。該作品不僅以精湛的技術貼切的再現了于右任詩作的文學與思想內涵,還將西方作曲技巧與中國傳統創作手法相結合,探索出了一條中國化雅俗共賞類藝術歌曲的創作新路。在這首歌曲分為主部一連接部一再現部三個部分,在每個部分中都包含了很多細節上的處理,比如歌曲的主部,歌唱開始時是建立在D羽調上的,詩的第一句“葬我于高山之上兮”和羽調式幽暗的色彩表現了詞作者當時的境況與心情,而經過兩小節以后“望我故鄉”便出現了離調,變成了D羽調的同宮系統F宮調。轉為F宮調色彩一下明亮起來,仿佛看到了故鄉,看到了希望。原詩中“故鄉不可見兮”只出現一次,但這里作曲家為了突出這一句運用下行模進的手法使這一句重復出現了兩次,音樂又回到D羽調。這種同宮系統內的轉調使音樂的色彩在短短的一句之內發生了明顯的變化,貼合語境、引人深思。再如歌曲歌曲的連接部,連接部分在歌曲中很多時候是以間奏的形式出現,而陸在易用8小節的哼鳴作為歌曲的連接部,這樣的寫作手法在作曲技法上讓人耳目一新。這一段中,旋律聲部以D羽調的主音向徵音進行,伴奏聲部中一個聲部緊隨旋律,而另外一個聲部卻一直以主和弦省略三音的分解和弦形式出現并沒有因為旋律音的改變而作出相應的變化,這樣的和弦配置增加了音樂的不穩定性。同時伴奏聲部音區整體提高,放棄了低音對旋律的支持,音樂更加飄逸。

哼鳴在此處表現出一種深深的思念,結合歌詞的創作背景我們仿佛看到臺北的一所宅第中,一位白發蒼蒼、長須散胸的長者斜臥于病榻上。他雙目遙視窗外那星光點點的夜空,想起了遠在大陸的結發妻子,想起了家鄉的山河,想起了自己一生的滄桑與坎坷,眼看著晚年的凄楚,兩行老淚不禁奪眶而出,潸然神傷。藝術歌曲伴奏與人聲緊密結合的關系在作品的再現部分充分體現。音樂主題不變,但歌曲的主旋律由器樂來完成。音樂主題的變化重復出現使作品在沒有新的主題加入的情況下通過速度、和聲織體以及器樂音色的變化帶給音樂主題新的元素。作品56小節人聲以感嘆詞“噢”和“啊”再次出現,但從旋律發展的角度來看并沒有因為歌唱的進入而把主旋律交給歌唱聲部,而是繼續在伴奏聲部進行,人聲以伴唱的副旋律形式出現。這樣的處理使人聲以“伴唱”的形式襯托旋律的發展,歌曲的主題旋律伴以包含感慨的無詞之歌,音樂和情感在此處得到了升華。演唱聲部雖然結束于62小節,但這并不能看作是調式的終止而應看作是F宮調式的Ⅵ級音,在這里具有向主音的強烈的傾向性。63小節的第一拍出現于伴奏的旋律聲部,但演唱聲部并非在這里是一個簡單的空拍,這是整個旋律樂句的終止也是伴唱聲部的終止,兩個聲部在相互呼應中在此歸于統一。懂得每一個段落中的這些細節部分的音樂處理,就能很好的把握歌曲所要表達的思想內涵,從而更好地演唱作品。

聲樂是一門復雜的學科,它不僅需要良好的發聲技術,還需要對作品的深入理解,把作曲家、詞作家想要表達的歌曲內容、思想感情通過自己對作品的理解進行二次創作,再通過演唱把思想內涵傳達給觀眾。不同的學生會從同一個作品中發現不同的東西,所以在要求學生做到對作品深入理解的同時,作為聲樂教師的我們也要不斷的豐富自己的知識,這樣才能更好地對學生進行指導。