火電廠抗燃油監督存在問題分析及對策

王紅衛,孫曉東

(1.華電國際技術服務中心,山東 濟南 250216;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)

火電廠抗燃油監督存在問題分析及對策

王紅衛1,孫曉東2

(1.華電國際技術服務中心,山東 濟南 250216;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710032)

根據現場調研報告,對火電廠機組抗燃油在運行過程中發生劣化的原因進行分析,指出運行油溫過高、油中水分超標、旁路再生裝置效果差、油質維護方法不正確均是抗燃油在運行過程中發生劣化的主要因素,并提出了抗燃油維護方法及監督措施。

抗燃油;運行溫度;水分;再生裝置;維護方法

0 引言

隨著我國電力工業的快速發展,大容量機組越來越多,機組調速系統因特殊的使用環境及要求,大多使用抗燃油。抗燃油具有良好的潤滑性、抗燃性和穩定性,可提高DEH控制系統的動態響應品質,主要為汽輪機、給水泵小汽輪機及高壓保安系統提供安全、穩定的動力用油和控制用油,完成閥門驅動及快速遮斷汽輪機等功能。機組抗燃油理化指標,如水分、酸值、體積電阻率、泡沫特性、顆粒度等必須合格。若抗燃油油質超標,會造成調速系統腐蝕、卡澀、泄漏,油質氧化嚴重時會產生油泥,縮短油質使用壽命。個別電廠抗燃油經長期運行后指標發生超標,若處理不當會引發其他指標也超標,給機組運行帶來嚴重的安全隱患,并增加運行維護的難度。

因此,需對抗燃油劣化的原因和預防措施進行討論分析,以確保油質指標合格,保證機組安全經濟運行。

1 抗燃油劣化的原因分析

1.1 運行溫度對油質的影響

抗燃油的成分為三芳基磷酸酯,在常溫下不易氧化,但在較高溫度下其氧化速率劇增。運行中油溫一般控制在35—55 ℃,同時應杜絕局部過熱,但由于設備或人為原因,過熱現象時有發生。因此,運行油溫高是油質劣化的重要因素之一。

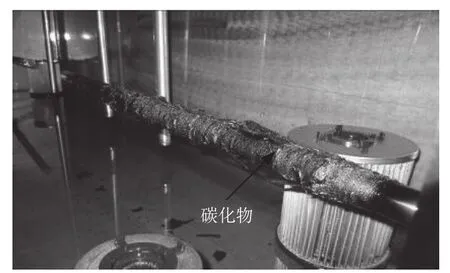

某臺600 MW機組,由于冬季環境溫度低,機組水冷壁管頻繁泄漏,機組啟停頻繁。從PI系統查知,該機組啟動過程中油溫高達90 ℃,抗燃油管路距油動機較近,保溫隔離效果差,油溫達到88 ℃,導致電阻率降至1.23×109Ω·cm,酸值升高到0.69 mg KOH/g。在系統檢查時,發現油箱內加熱棒積滿碳化物,如圖1所示;油箱底部有大量脫落碳化物,如圖2所示。該機組僅運行1年時間,就因運行油溫過高發生嚴重劣化而不得不更換新油。

圖1 加熱棒附著一層較厚的黑色碳化物

圖2 加熱棒脫落下來的碳化物在油箱底

1.2 水分對油質的影響

抗燃油屬于合成酯類化合物,容易吸潮并且遇水極易發生水解反應生成酚和羧酸,生成的羧酸還可作為水解反應的催化劑。抗燃油的水解不僅會引起酸值增大、粘度變化、產生油泥,還會加速油質劣化、縮短油品使用壽命。因此,水分是油質劣化的主要因素之一。

運行過程中,應注意更換油箱頂部呼吸器中的干燥劑,防止空氣中的潮氣污染抗燃油;還應控制離子交換樹脂再生后對油質造成的水分污染。

某廠因冷油器滲漏使抗燃油系統水分超標,經搶修將冷油器滲水問題解決,但因現場未采取有效的處理手段,造成油質水分含量長期高于2 000 mg/L,嚴重超標,導致酸值逐漸增加、電阻率逐漸降低。在停機小修過程中,使用離子交換樹脂濾芯將酸值和電阻率處理到合格范圍內,但是開機后水分仍超出標準要求。再次經過吸附脫水、再生處理后油質恢復到運行油標準,解決了油質超標問題。具體的抗燃油分析情況如表1所示。

表1 1 000 MW機組抗燃油分析

1.3 旁路再生裝置效果差

抗燃油系統都設有旁路再生裝置,主要由硅藻土吸附劑濾芯和纖維濾芯組成,前者用于吸附劣化產物,后者用于過濾顆粒物。現場調研表明,大多數電廠均未按DL/T 571—2014《電廠用磷酸酯抗燃油運行維護導則》的要求,在機組啟動的同時開啟旁路再生裝置,形成這種局面的主要原因有以下2點。

1.3.1 旁路再生裝置對油質改進功效不大

硅藻土的再生原理為物理吸附。現場調研表明,硅藻土僅對酸性化合物有效果,當酸值過高時,對酸性化合物的處理效率較低,并且對其他油質指標處理效果欠佳。

1.3.2 投運硅藻土再生裝置引起顆粒度超標

硅藻土由原礦進行篩分獲得,篩分獲得的顆粒分布不均勻,大顆粒上附著大量小顆粒,且硅藻土強度差,在油流中很容易破碎或小顆粒脫落。脫落的小顆粒隨油流進入系統,將影響油質顆粒度指標。

因此,再生裝置效果差也是油質劣化的主要因素之一,為此應選擇再生效果優異的旁路再生裝置,以替代硅藻土再生裝置,滿足油質的維護需要。

1.4 油質維護方法不正確

據調研,某些電廠油質不合格就采取補充新油的方式來改善油質指標。然而,補油少了,不起作用;大量補油,會導致油泥析出,影響機組安全。補入新油僅能短時間改善油質指標,并沒有徹底去除油質劣化產物,殘留在油中的劣化產物會起催化劣化作用,導致補入新油后短時間內油質再次發生嚴重劣化變質。因此,油質維護方法的不正確也是油質劣化的重要因素之一。

2 運行監督維護措施

依據上述油質劣化原因分析及多年抗燃油的維護經驗,為了保持運行抗燃油各項性能指標優良,必須嚴格按DL/T 571—2014的要求,做好抗燃油各階段監督和維護工作。同時,還應加強如下幾項工作。

(1) 設備安裝及大修后,系統油管路短接,然后使用合格的抗燃油進行循環沖洗,沖洗至顆粒度合格后,再將調門接入系統繼續沖洗,沖洗至合格后機組方可啟動。

(2) 對油系統定期檢查,如發現精濾器壓差異常,說明濾芯堵塞或破損,應及時查明原因,進行清洗或更換。

(3) 加強油箱底部加熱投停監督工作,或將內置加熱棒改在油箱外部,防止油品直接與加熱棒接觸產生高溫過熱的碳化產物。油管路溫度過高時,應加裝冷卻器或增加隔熱板,消除熱輻射對油品溫度的影響。

(4) 油箱呼吸口干燥劑失效后要及時更換,并加強運行油的水分監督與控制。

(5) 堅持長期或定期投用高效的再生裝置,并定期更換再生濾芯。高標準控制油質各項重要指標,盡量減少油中劣化產物對運行油的催化劣化作用。

(6) 油質超標時,要采取正確的維護方法對運行油進行處理,避免短時間內再次發生油質超標的問題,以免給電廠帶來多次經濟損失。

3 結論

運行抗燃油系統的溫度控制、水分控制,使用高效的再生裝置,正確的維護方法,均是保證抗燃油油質的重要措施。抗燃油在汽輪機調速系統中占據重要位置,其質量的好壞、性能的優劣直接影響機組安全。因此,要高度重視抗燃油運行的各個環節,嚴格按照DL/T 571—2014標準要求,做好抗燃油的監督防劣化工作。

1 高 為,李 莉.抗燃油油質異常原因分析與解決措施[J].四川電力技術,2011,34(2):82-86.

2 王國蓉.磷酸酯抗燃油劣化的原因分析及處理[J].華電技術,2012,34(7):38-41.

3 王笑微,董 曄,常治軍,等.EH供油系統油泵出口濾網堵塞原因分析及污染防控[J].中國電力,2014,7(5):432-34.

4 倪榮花,孫曉東,劉曉瑩.抗燃油換油后酸值快速超標原因分析及處理[J].中國電力,2016,49(4):146-153.

5 汪紅梅.電力用油(氣)[M].北京:中國電力出版社,2015.

6 國家能源局.DL/T 571—2014電廠用磷酸酯抗燃油運行維護導則[S].北京:中國標準出版社,2015.

2017-04-22。

王紅衛(1968—),女,工程師,主要從事電廠化學相關技術監督與研究工作,email:31463386@qq.com。

孫曉東(1980—),男,工程師,主要從事電力用油再生技術研究工作。