社會企業模式及其在我國的發展研究

崔清泉 董樂

摘 要:社會企業是近年來新興的社會組織形式,有別于政府、企業和非盈利組織,但又介于三者之間。研究梳理社會企業的概念、特征和作用,并借鑒國外社會企業發展經驗,有助于理解社會企業,為我國社會企業的興起和發展提供理論依據和模式建議。

關鍵詞:社會企業;模式;發展研究

中圖分類號:F830 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2015)11-0001-03

社會企業的提出和實踐起源于資本主義大發展的18世紀,它是伴隨著經濟進步,資本積累和規模的不斷擴大演繹和發展的,反映著企業發展與社會進步思想脈絡的一致性。現階段我國的社會企業,由于工商業發展的不平衡性和差異性,以及公益文化的特殊性,都為社會企業在中國的成長和發展提供了可能。

一、社會企業的界定

社會企業作為目前公益領域方興未艾的新方向和新概念,越來越為廣大的公益和商業人士所追崇。尤努斯教授認為社會企業的精髓應該包含著如下表述:“以某一社會目標最大化為投資目的,但財務上可持續;投資者不分紅,最多只能拿回原始投資;對員工提供具有競爭力的工資”。嚴格意義上說,這并不是一個法律上的界定,所謂“社會目標最大化”其實所涵蓋的領域較為廣泛,且本身包含著投資者個人的價值判斷因素;后兩個觀點則更多的是立足于社會企業與商業機構,社會企業與慈善機構的區別而言,其實解釋的是“社會企業不是什么”。

(一)社會企業的概念

早在18世紀,就有學者提出,有一類企業家,他們“把經濟資源轉移到對社會更有裨益的領域”,而這些企業家也因此被稱為“社會企業家”。可以說,先有了“社會企業家” 的提出,再有了對“社會企業”的關注和研究。

1999年,經濟合作與發展組織(OECD)指出,社會企業是指任何可以產生公共利益的私人活動,具有企業精神策略,以達成特定經濟或社會目標,而非以利潤極大化為主要追求,且有助于解決社會排斥及失業問題的組織。

另一具有代表性說法的是歐洲委員會主導下的社會公平研究組織(EMES),將社會企業定義為:“由一群公民首創,以資本所有權為基礎,牽涉到受活動影響的人們的參與,有限的利潤分配,以及施惠于社區的清楚目標”。

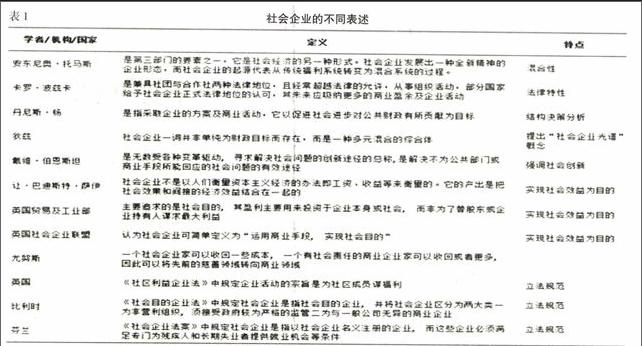

此外,眾多歐美學者從不同角度對“社會企業”進行定義(如表1所示)。總結來看不同定義,但是,能夠達成共識的是,“社會企業”的提出和被廣泛認可,正是基于一個共識——自工業革命以來,商業本身在改變社會形態以及社會關系方面,發揮了巨大的作用,將商業作為工具,輔以公益的精神內涵,似乎應該比單純的慈善更有作為,更可持續。也達成“社會企業”概念的共識,就是通過商業運作盈利的手段,達成明確的社會目的。簡而言之,社會企業的核心是以商業思維和手段,解決社會問題。

(二)社會企業與企業社會責任的區別

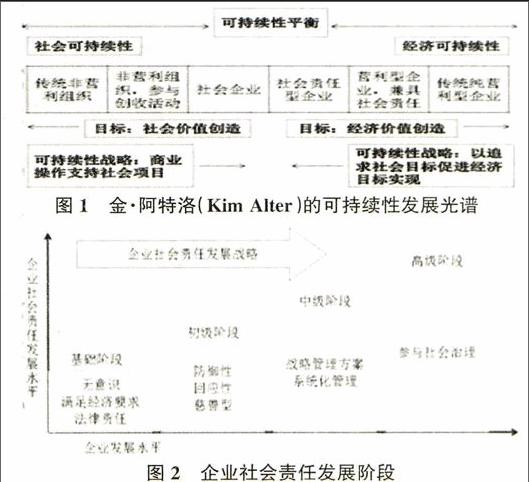

社會企業和企業社會責任相同點都是強調可持續發展,在金·阿特洛可持續性發展的光譜圖(圖1)中,可清晰地看到,企業由于對承擔企業社會責任的認知和發展階段不同(如圖2),有被動性的承擔社會責任,也有將社會責任融入企業戰略發展中,二者的價值創造目的不同。“社會企業”更傾向于企業社會責任戰略發展型企業,目的都是形成可持續性的發展戰略。雖然社會企業可以作為獨立的商業模式存在,但是在社會責任戰略型企業更好地承擔企業公民責任時,可以將慈善、公益活動發展方向向社會企業靠攏,將社會企業作為企業社會責任的更高表現形式,或是形成探索發展的路徑。

(三)社會企業與創造共享價值(CSV)的區別

著名戰略管理專家邁克爾·波特教授也從企業的角度,提出了“用商業思維解決社會問題”的新思路,即創造共享價值。從本質上來看,其實它所蘊涵的精神與社會企業殊途同歸。創造共享價值所強調的是對商業模式的改造,即企業不僅關注短期的盈利,而應該運用核心的技術能力,參與到社會議題的解決中,在這一過程中,其實可以實現企業與社會的雙贏。雀巢咖啡支持南美地區咖啡農的生產,既可以解決當地民眾的生計問題,又可以為雀巢本身創造穩定而優質的產品供應鏈。此觀念也為眾多企業所接受,乃至于不少企業也將他們的企業社會責任部門更名為共享價值創造部門。

對于眾多商業企業而言,共享價值創造更有吸引力。首先,共享價值創造更有利于其商業價值的實現。共享價值創造的實質就是用企業的核心能力解決社會問題,無論這一行為是否能夠給企業帶來直接的收益,都是面向民眾展示其企業的能力;其次,對于運作規范的企業而言,每年在公益領域的預算是相對穩定的,可以支持其長期的創造共享價值的實踐,其發展初期的生命力更加旺盛;第三,專職的工作人員,良好的企業資源的動員能力,也可以支持其相關實踐的開展。

相對于社會企業這種實體而言,共享價值創造也容易受到企業經營周期、相關人員的更替等因素的影響,但是從長遠角度來看,共享價值創造會成為企業回饋社會的一種趨勢,也將成為“以商業思維做公益”的一個備選。

當然,共享價值創造本身也孕育著社會創新的精神,甚至從中孵化出了一些優秀的社會企業或者公益機構,譬如英特爾社會創新周就從原本企業內部純粹的企業社會責任項目,轉變成為一個獨立運作的公益組織或稱之為社會企業。

總之,雖然貌似兩條不同的發展道路,但是共享價值創造的盛行,首先代表著一種新的商業理念為企業界認可和接受,有共享價值創造作為先行者,企業本身或者企業家、經理人也會逐步意識到社會企業具備可持續發展的能力,同時兼具社會理想,這也許將成為最終邁向社會企業的臺階。

二、我國社會企業發展的障礙

近年來,社會企業也開始在我國出現和發展,引起了政府相關部門的重視和學術界的關注。我國社會企業的實踐發展先于概念的使用,并在實踐的發中,已經開始形成社會企業的一定模式和特點,因此,社會企業在我國發展仍處于初級階段,需要克服政策、法律法規、社會關注等多方面問題。

(一)法律定位問題

這不僅是中國的問題,亦是全球的問題。就連作為社會企業重地的英國以及歐盟,在法律意義上對社會企業的定義也僅僅局限于分紅比例上,對于其主體行為并沒有清晰的認定,而中國作為大陸法系的代表,如何準確描述社會企業的法律定義,是“社會企業”被廣泛認可和實踐所需面臨的第一個挑戰。

(二)配套政策問題

社會企業所專注的領域屬于公共管理的范疇,其提供的公共產品和服務具有很強的外部性,從經濟學常識而言,如果沒有相應的激勵條件,則很難解決持續性的問題。在確定社會企業法律地位的基礎上,如何給予社會企業相應的稅收優惠和扶持政策,使之能夠在商業競爭環境中獲得優勢,是隨時而來的問題。特別是在中國大量的公益組織無法實現組織目標,只能以商業機構的方式設立并開展工作的情況下,具有經營特性的機構,如何能夠得到主管部門的支持,同時能夠排斥以社會企業的旗號牟利的組織,也是很難跨越的障礙。

(三)公眾認知水平的不足

中國的民眾對于慈善的認知尚處于模糊的階段,對于慈善的透明度、純粹性、道德性有著歷史積淀而來的強烈要求,甚至處于矯枉過正的階段。直接的捐助和支持更容易被理解和接受,而以商業模式進行運作則很有可能被理解為“中紅博愛”式的具有利用慈善牟利的嫌疑。為此,如何贏得公眾認可和接受,是社會企業得以發展的基本前提之一。

(四)對從業者的吸引力不足

對于分紅的限制,天然的排斥了股權激勵等手段的運用,社會企業本身公益性和可持續性的雙重壓力,造成了其本身的成功難度較商業機構更為艱難,對從業者本身的要求又較慈善機構更高,從教育機構產生?從商業機構孕育抑或是從公益機構孵化?人才梯隊的問題也是制約一個行業發展的基本要素。

三、我國企業社會發展的建議

解決我國現有社會企業問題,首先要明確其特殊社會組織的屬性,以便在法律法規、相關政策體系、社會引導等方面加快改革創新,真正實現社會企業市場空間的擴大。

在實踐中,借鑒外國社會企業模式,探索一條融合資本主義經驗又適應中國國情條件的社會主義市場經濟體系的社會企業發展之路,能夠起到企業社會實踐領域中的諸多變化和創新。為此,對中國的社會企業之路有以下模式建議:

(一)政府投資模式

類似于英國式的“大社會”路徑,由政府擔任風險投資人。在英國工黨執政期間,社會企業得以迅猛發展,在這一過程中,政府扮演了重要的角色。金融危機之后,英國勞埃德銀行等金融機構,接受了政府的財政支持,得以渡過難關,之后,幾家銀行出資設立“大社會資本”,并依托英國深厚的金融傳統,發行了社會投資債券,其核心就是為社會企業、社會影響力投資和社會創新進行融資。

在中國當下政府購買公共服務的背景下,這一模式其實遠比直接資助更有效率,平價甚至溢價,也形成了對社會企業的激勵。針對我國實際情況而言,一些規模企業所擅長的金融運作能力,項目評估能力,都是政府需要克服的短板。

(二)捐助投資模式

類似于新加坡及巴西的社會企業交易所模式,實現公益捐助投資化。從理論層面看,這代表著社會企業發展的方向。資本市場可以很好的解決社會企業成本社會化的問題,相較于傳統的捐贈,其實捐贈人 的選擇權、對項目的知情權在這種透明的交易體系下,更容易得到保護,同時,交易所事實上形成了各類社會企業的競爭平臺,也容易實現優勝劣汰,使得社會資源向優質的社會企業靠攏。

從中國的國情而言,核心的障礙在于,中國的公眾慈善尚處于初級階段,仍然處于以物易物的發展階段,“感恩型”捐贈依舊是很多捐贈人潛藏的心理訴求,這也是諸如“愛心包裹”這類公益項目能夠得到公眾青睞的重要原因。社會企業交易所建立的基礎是一套透明、科學的評價體系,必然是我國公益事業發展到高級階段的必經路徑,如在環保意識高漲的社會環境下誕生北京的環保交易所,就是很好的探索模式。

(三)風險投資模式

由內陸、香港和臺灣著名企業家發起的企業家扶貧基金會,經過多年研究,推出其社會創新的新模式。簡而言之,就是針對社會企業或社會創新項目,由基金會先通過捐贈的方式進行資助(反正基金會總是要在公益領域花錢的),如果能夠產生收益或者預期收益,則由風險投資接盤,這種模式其實與英國模式類似,只是以商業化進行收尾。

(四)企業投資模式

中國成功企業家向社會企業家轉型。目前我國很多民營企業家紛紛加大公益、慈善的投入,甚至未來也可能將是他們全身心投入的事業。有資金、有敏銳的商業頭腦,有良好的經營管理能力,代表著未來社會企業的一股新力量。潘石屹幫助家鄉銷售蘋果、投資富平學校,都可以看到社會創新的端倪。馬云的阿里巴巴集團將每年收入的0.3%投入公益基金會中,將企業平臺模式及資源融入到公益領域,讓公益項目得以保持持續、健康發展,以及通過電子商務生態體系幫助全球中小企業和創業者得到生存和發展,就是社會企業可持續性發展的典型模式。

結束語

總體而言,從中國的國情出發,從中國慈善行業的發展狀況出發,在社會企業的發展初期,政府作為投資人的模式應該最有可行性。目前,上海、北京、深圳等發達城市已經出現了政府與社會企業協作發展的現象,雖然影響力依舊有限,但這是代表中國社會企業發展的方向之一。其次,從企業家到社會企業家的轉型,也將成為社會企業發展的重要力量。官方扶持與民間生長并行,將是中國社會企業發展初期的景象,將伴隨著社會企業的成熟、壯大,資本市場,風險投資等融資方式也會隨之發展,為社會企業創造更廣闊的前景。

參考文獻:

[1] 尤努斯.新的企業模式——創造沒有貧困的世界[M].鮑小佳,譯.北京:中信出版社,2008.

[2] 馬修·畢肖普,馬歇爾,格瑞恩.慈善資本主義[M].丁開杰,朱曉紅,等,譯.北京:社會科學文獻出版社,2010.

[3] 杰里米·里夫全.工作的終結—后市場社會的來臨[M].王寅通,等,譯.上海:上海譯文出版社,1998.

[4] 邁克爾·波特.競爭戰略[M].北京:華夏出版社,2005.

[5] 伯恩斯坦.如何改變世界— 社會企業家與新思想的威力[M].吳士宏,譯.北京:北京新星出版社,2006.

[責任編輯 柯 黎]