運用“做案”組織教學 提高課堂教學實效

滕道明

摘要:職業教育的課堂要以“做”為中心,組織教學活動的依據應是“做案”,不是“教案”和“學案”。“做案”不是對“教案”和“學案”的全盤否定,是汲取其科學合理的成分,突出“做”在職業學校課堂教學中的作用,以提高課堂教學實效。

關鍵詞:“做案”;教學;教學實效;運用;提高

中圖分類號:G714 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094-(2015)02C-0031-03

陶行知“教學做合一”理論、“行動導向”教育范式理論、茅以升“先習后學”理論等均可視為職業學校課堂以“做”為中心的教學組織的理論根據。因此,用“做案”組織教學也就順理成章。

一、“做案”的內涵和結構

(一)“做案”的內涵

1.“做案”的定義。

目前還沒有人給“做案”下過準確的定義,但是從功能上理解“做案”應該是一種教學設計,是課堂教學過程展開與推進的藍圖,是對課堂教學的整體策劃和綜合設計。整體策劃是把一個課時的教學設計放入整個教學計劃框架中,把近期目標和長期目標有機結合起來,實現“線”的連通。綜合設計是對每節課進行具體思考和安排,用綜合論和系統論的觀點處理學生、教師及教學資源等基本要素間的關系,實現“點”的突破。[1]要提高職業學校的課堂教學實效,必須以“做”為中心,導演“做”的腳本就是“做案”。

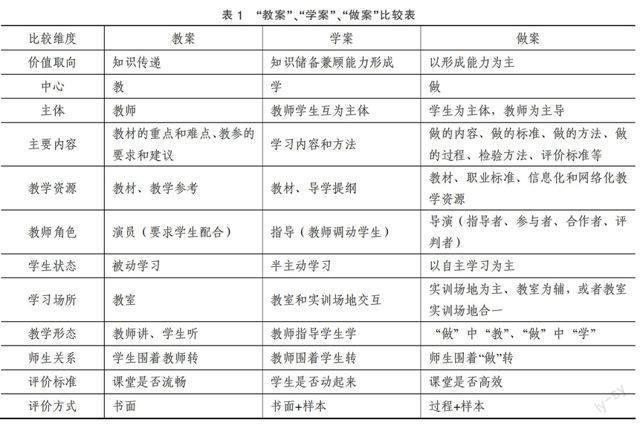

2.“做案”和“教案”、“學案”的比較。

“做案”盡管包含“教案”和“學案”的內容,但它既不同于“教案”,也不同于“學案”,更不是“教案”+“學案”。三者的區別見表1。

(二)“做案”的結構

1.目標。

可沿用教案和學案通用的“三維”目標——知識和能力、過程和方法、態度情感價值觀,只不過要求有所側重。如對知識的學習可以借鑒“翻轉課堂”的范式,本著“適合、夠用”的原則,在“做”之前引領學生自主或協作學習,通過讀一讀(教材和專業標準)、查一查(網絡資源)、備一備(工具和方法)、議一議(工藝和流程)、理一理(注意事項)等環節,打破學科與專業界線,構建所需的理論知識和實踐知識。需要說明的是,有些知識不一定要理解,只要知道怎么做就行了,在“做”的過程中一些問題有時會大徹大悟、迎刃而解。

2.內容。

“做案”的內容即“做什么”的問題,問題表述要堅持以下幾個原則:能用定量標準的不用定性標準,能用圖表說明的不用文字,能用視頻介紹的不用靜態圖像或單一音頻。總之,要盡可能使“做什么”具體、準確、簡便易行。

3.重點和難點。

“做案”的重點應是實踐知識和在實踐知識指導下做的方法、步驟和注意事項。“做案”的難點不是思維暴露的方式和知識呈現的邏輯順序,而是“怎樣做”的細節和標準。“做案”的關鍵是營造真實的情境。“通過學習情境中的行動來學習”和“為了真實情境中的行動而學習”是行動導向學習的基本原則[2],也是以“做”為主的課堂教學的基本原則。“做”的情境要依據企業生產的真實情況來設計,或者從真實的企業生產過程中選擇。學習情境只有全面、整體地反映真實生產的復雜結構與過程,才能保證學生在“做”中獲得相應的職業實踐能力。學習情境的設計要符合客觀性和遞進性的要求,正如姜大源先生認為的那樣,課程的設計要遵循比較學習的3條原則:比較必須同一范疇、比較必須3個以上、比較中重復的是步驟而不是內容。[3]

4.資源工具。

“做案”的資源除傳統的教材、國家職業標準、同步訓練外,還應包括工作過程系統化的網絡資源。除查找資料外,自主學習或小組合作學習還可選擇實地考察、請教專家、模擬演練等適宜的方式。工具、量具、勞保用品以及其他相關物品,要按照行業企業的現行標準配備,避免出現落差和偏差。

5.方法過程。

學的方法和教的方法應該圍繞做的方法,因此“做”的方法是“做案”的骨架和主線,“做”的標準和要求是“做案”的血和肉,“做”的工序和流程是“做案”的邏輯順序。方法和過程是分不開的,方法要在過程中實現,過程要靠方法來推進。所謂工作過程,是個體“為完成一件工作任務并獲得工作成果而進行的一個完整的工作程序”[4]。工作過程即做的過程,當然這個過程包括事前設計、工具準備、小組劃分、時間安排、檢查調控、判斷評價等。

6.檢測評價。

檢驗要解決三個問題:(1)“誰來檢”的問題。可以通過三個層面來完成,即學生自檢、組間互檢、教師抽檢;(2)“檢驗標準”問題。可用國家職業標準,也可以用企業行業標準,總之要與企業生產實際相匹配。(3)“怎么檢”的問題。要注意兩個問題,一是測量要精確,二是分析要科學。相應的評價也要解決三個問題,第一是“誰來評”的問題,可通過三個層面來完成,即學生自評、組間互評、教師點評。第二是“評價標準”問題,同樣既可以用國家職業標準也可用行業企業標準;第三是“怎么評”問題,宜采用定性和定量相結合的辦法。

二、“做案”的適用范圍與注意事項

(一)適用范圍

職業學校課堂教學強調以“做”為中心,但由于職業學校專業門類多,課程復雜,每一門課程中各單元教學內容差異顯著,因此并不是所有的專業和所有的課型都適合用“做案”。機械制造、電工電子、紡織服裝、財經商貿等專業大類,以及旅游服務類中中西餐加工和果蔬雕刻,農林牧漁類中農機維修、制茶、插花,土木工程類中砌筑、電梯維修、建筑設備安裝與調試,交通運輸類中汽車維修,信息技術類中動畫制作等典型的職業工作過程、服務和產品可用“做案”組織教學。不能為了“做”而機械地制作“做案”,更不能用了“做案”之名,而依然行學問導向之實。

(二)注意事項

首先,“做案”是能力本位教育思想的體現,強調實踐的重要性但并非否認理論的必要性。如果人為壓縮理論課時的數量,降低理論教學的難度,甚至完全根據用人單位的當前需要選擇教學內容,那就忽視了學生綜合職業素質的培養,不利于學生將來的專業發展。

其次,職業學校的課堂強調以“做”為中心,倡導用“做案”組織教學,但不要陷入狹隘的訓練主義,要與短期社會培訓區別開來。

文中關于“做案”的表述尚需繼續探討,關于“做案”的構成還需不斷優化,關于“做案”的效果還需實踐檢驗。

參考文獻:

[1]吳亞萍,王芳.備課的變革[M].北京:教育科學出版社,2007.

[2]姜大源.當代德國職業教育主流教學思想研究[M].北京:清華大學出版社,2007.

[3][4]姜大源.工作過程系統化:中國特色的現代職業教育課程開發[J].順德職業技術學院學報,2014(7).

(責任編輯:張志剛)