《敦煌藝術畫庫》的概況及學術史價值

王慧慧

內容摘要:《敦煌藝術畫庫》叢書是敦煌文物研究所1957—1959年出版的第一套分類畫冊,計劃出版13冊,實際出版了12冊,共有壁畫和塑像圖版270余幅,各冊序言文字合計約5萬字,圖文并茂地介紹了敦煌石窟藝術,代表了當時敦煌文物研究所的學術水平。本文旨在對這套叢書的出版背景、內容和價值等進行考察。

關鍵詞:《敦煌藝術畫庫》;圖錄;學術史

中圖分類號:G257 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2015)05-0133-08

The Value of Collected Works of Dunhuang Art in

Academic History

WANG Huihui

(Exhibition Center, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200)

Abstract: The series Collected Works of Dunhuang Art is the first set of picture books published by the Research Institute of Dunhuang Cultural Relics in 1957 to 1959. Thirteen volumes were planned for publishing (though only twelve volumes were published), the full set containing 270 pictures of wall paintings and plates of statues and, adding the prefaces of each volume, text totaling 50,000 words. Including both essays and illustrations, this series well introduces Dunhuang cave art and represents the academic level of the Research Institute of Dunhuang Cultural Relics at that time. This paper examines the contents, value, and publishing context of the series.

Keywords: Collected Works of Dunhuang Art; picture books; academic history

(Translated by WANG Pingxian)

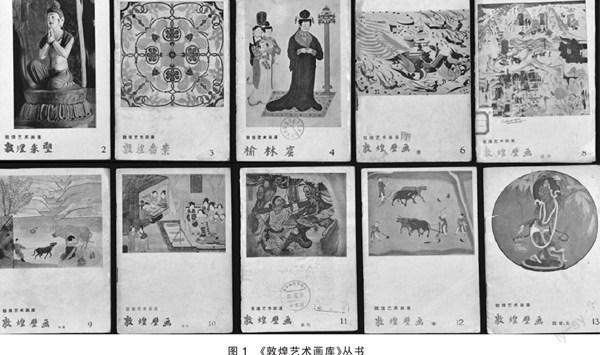

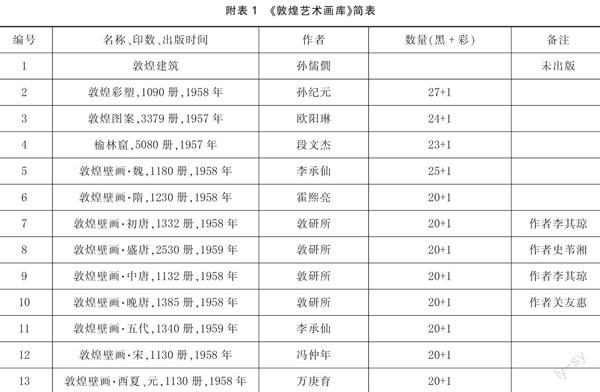

《敦煌藝術畫庫》是敦煌文物研究所于20世紀50年代末集全所主要業(yè)務人員撰寫的一套叢書,中國古典藝術出版社1957—1959年出版。這套叢書是敦煌文物研究所第一套多卷本分類圖錄,原計劃出版13冊,實際上出版了12冊。各冊名稱、作者、出版時間分別是:1.《敦煌建筑》,孫儒僩,因作者1957年被打成右派,未出版;2.《敦煌彩塑》,孫紀元,1958年7月;3.《敦煌圖案》,歐陽琳,1957年10月;4.《榆林窟》,段文杰,1957年10月;5.《敦煌壁畫·魏》,李承仙,1958年;6.《敦煌壁畫·隋》,霍熙亮,1958年8月;7.《敦煌壁畫·初唐》,李其瓊,署名敦煌文物研究所,1958年;8.《敦煌壁畫·盛唐》,可能是史葦湘,署名敦煌文物研究所,1959年8月;9.《敦煌壁畫·中唐》,李其瓊,署名敦煌文物研究所,1958年10月;10.《敦煌壁畫·晚唐》,關友惠,署名敦煌文物研究所,1958年10月;11.《敦煌壁畫·五代》,李承仙,1959年9月;12.《敦煌壁畫·宋》,馮仲年,1958年7月;13.《敦煌壁畫·西夏、元》,萬庚育,1958年7月。攝影由李貞伯、祁鐸擔任。叢書每冊圖片封面為彩圖,前面有一篇三四千的介紹性文字,正文除榆林窟分冊23張、圖案分冊24張、北魏分冊25張、彩塑分冊27張外,其余皆為20張黑白圖片,后面配有圖版說明,體例統(tǒng)一(圖1)。

初唐分冊、盛唐分冊、中唐分冊、晚唐分冊的作者在出版時均署敦煌文物研究所,經向關友惠、孫儒僩等先生咨詢,得知晚唐分冊的作者是關友惠先生,初唐分冊和中唐分冊的作者是李其瓊先生①[1]。至于盛唐分冊的作者,經向歐陽琳、孫紀元、關友惠、段兼善等先生咨詢,均不能肯定,可能是史葦湘先生。為什么會出現(xiàn)這樣一種特殊署名,段文杰先生在回憶錄《敦煌之夢》中向我們講述了原因:

所領導還有一條不成文的規(guī)定,就是我們幾個“犯了錯誤的人”完成的臨本和文章發(fā)表和展出時,作者署名不能用我們的名字,用什么名義發(fā)表由所領導定奪,有時用敦煌文物研究所的名義,有時干脆掛上其他人的大名……我們盡管被取消了署名權,但我覺得為弘揚民族文化遺產做了踏踏實實的工作,問心無愧。[2]

《敦煌藝術畫庫》自出版以后似乎并沒有受到學術界的重視,最早提到這套叢書的是段文杰先生,他在1985年發(fā)表的《敦煌研究所四十年》一文中,總結了新中國成立后17年間(1949—1966)敦煌文物研究所的研究工作,指出:

十七年來研究工作亦有所進展。校勘、增補了《石窟內容總錄》和《供養(yǎng)人題記》,開展了攝影記錄,編輯出版了《敦煌壁畫》?譹?訛、《敦煌彩塑》[3]、《敦煌唐代圖案》?譺?訛、《敦煌壁畫臨本選集》?譻?訛等一批大中型圖冊和一套十二冊的通俗讀物《敦煌藝術小畫庫》?譼?訛。并配合出版物撰寫了近二十篇學術論文,共九萬多字。這些論文,多數(shù)是常書鴻先生的研究成果。所有這些成就,對宣傳敦煌藝術、促進敦煌石窟研究以及美術工作者學習敦煌藝術遺產,都起到了一定的作用。[4]

1992年林家平、寧強、羅華慶主編的《中國敦煌學史》出版,在第四編《敦煌學深入發(fā)展時期(1950—1966年)》第一章《敦煌藝術研究的新階段》第十四節(jié)《〈敦煌藝術敘錄〉》中附帶列出《敦煌藝術畫庫》這套叢書目錄[5],限于內容及篇幅,作者并未評述其內容與價值。

1994年《敦煌研究》第2期發(fā)表無名氏《敦煌研究院大事記(1943—1993)》,其中:“1956—1959年”條全文是:“常書鴻主持編輯出版《敦煌壁畫臨本選集》活頁本一冊;出版《敦煌壁畫》、《敦煌彩塑》黑白圖錄本各一冊;出版《敦煌唐代圖案》彩色臨本一冊。常書鴻所長兼任蘭州藝術學院院長和省文聯(lián)主席,住蘭州。”[6]這篇文章并沒有提到《敦煌藝術畫庫》叢書,而且文中錯誤很多,大部是雜抄《敦煌研究所四十年》等文而成,許多資料沒有考證,以訛傳訛。

1998年出版的《敦煌學大辭典》也未設詞條,此后《敦煌藝術畫庫》更鮮有提起。

《敦煌藝術畫庫》各冊所使用的圖片不多,尺寸也不夠大,累計有271張照片,全套叢書所使用的圖片為數(shù)可觀。另外,各冊有一篇3000—5000字的論文,累計約5萬字,因此從使用圖片的數(shù)量上和論文質量上來講,在敦煌藝術研究、敦煌研究院學術史上有重要的價值和地位。

一 出版背景

(一)政府重視敦煌藝術的弘揚工作

1950年9月國立敦煌藝術研究所改名敦煌文物研究所,歸西北軍政委員會文化部領導,1951年歸政務院文教委員會文物管理局(即后來的中央文化部文物局)領導。

在中央政府的重視和支持下,敦煌文物研究所先后于1951年4—6月在北京午門,1951年10月—1952年1月在印度、緬甸,1952年9月在蘭州,1955年9月在北京故宮奉先殿,1958年在日本,1959年在捷克斯洛伐克分別舉辦了敦煌文物藝術展覽。1951年政務院文化教育委員會隆重地為敦煌文物研究所頒發(fā)了獎金和獎狀?譽?訛(圖2)。國家領導人也多次蒞臨展覽現(xiàn)場。關友惠在《敦煌壁畫的臨摹工作:紀念段文杰先生》一文中曾回憶“1951年在北京故宮展覽,國家非常重視,《文物參考資料》做了專輯,梁思成、宿白等國內著名專家都寫了關于敦煌的論文,很多人都沒有來過敦煌,但通過這個展覽,使很多人了解到敦煌藝術的輝煌。1955年第二次在故宮展覽,這次展覽就有285窟了,王冶秋(時任文化部文物局局長)親臨現(xiàn)場講解”[7]。這一切使得敦煌藝術在國內外引起極大的反響,也大大鼓舞并激發(fā)了全所同志的工作熱情。

常書鴻先生在1957年出版的《敦煌莫高窟》一書中曾對這一時期政府的重視和敦煌文物研究所的保護、臨摹、研究工作進行了總結:

早在1950年敦煌解放的初期,中國共產黨領導下的人民政府就從北京打電報到敦煌,給予曾經為國民黨解散過在遙遠的沙漠中孤苦無告地為祖國藝術堅持工作的同志們以熱切的慰問,決定把敦煌文物研究所直屬中央文物局,并于1951年在北京舉行第一次敦煌藝術展覽會的時候,由政務院文化教育委員會隆重地頒發(fā)了獎金與獎狀。這一切都大大地鼓舞并激發(fā)了全所工作同志勞動的熱情;加上逐年增加的工作人員的編制和與之相適應的各種改進業(yè)務的設備與投資,使敦煌藝術寶庫的發(fā)揚和保護工作得(以)按照計劃、在發(fā)展中得到了初步的成就。

首先在保護修繕方面……

在發(fā)揚工作中,為了糾正過去零星片段的細碎臨摹介紹,近年開展了整窟原大的臨摹,各種原大本生故事及經變畫的臨摹,各時代壁畫中有關人民生活及裝飾圖案、各種專題材料的介紹和收集,也是有計劃的發(fā)揚介紹工作中的一部分。歷年積累下來數(shù)以千百計算的壁畫摹本,除開1955-56年在北京故宮奉先殿展出外,1951年在北京午門第一次展出,參加各個出國文化代表團先后在印度、緬甸及捷克、波蘭等一些人民民主國家舉行了多次的展出,最近又把過去未曾介紹過的莫高窟所寶藏的2000余個各時代的彩塑用臨摹和攝影介紹出來。全面的整理和進一步的對敦煌藝術系統(tǒng)的研究工作正在按照規(guī)劃逐漸的(地)展開。[8]

(二)業(yè)務人員隊伍的擴充和完備

20世紀50年代,在穩(wěn)定的環(huán)境下,研究所人員不斷增多。新中國成立初期,研究所的專業(yè)人員有常書鴻、段文杰、史葦湘、孫儒僩、霍熙亮、李承仙、歐陽琳等。1952年,王去非(1951年畢業(yè)于北京大學博物館專修科,來所從事供養(yǎng)人題記摘錄、校勘、石窟損毀調查及文物室展陳工作)、李其瓊(1949年畢業(yè)于四川重慶西南美術專科學校)到敦煌文物研究所工作;1953年,西北藝術學院美術系的關友惠(繪畫)、楊同樂(繪畫)、馮仲年(繪畫)、孫紀元(雕塑)一起到敦煌文物研究所工作;1954年,李貞伯(1941年畢業(yè)于重慶中央大學藝術系繪畫專業(yè),到敦煌后主要從事攝影工作)、萬庚育(1946年畢業(yè)于中央大學藝術系)夫婦到敦煌文物研究所工作;1956年李云鶴、畢可(新中國成立前參加革命,為膠東文工團美術組成員,新中國成立后考入沈陽魯迅美術學院繪畫專業(yè),后又轉入中央戲劇學院舞臺美術設計專業(yè)學習)到敦煌文物研究所工作。上述科班出身的業(yè)務人員來到敦煌文物研究所工作大大壯大了敦煌文物研究所的臨摹與研究實力,研究氛圍濃厚,研究所開始有計劃有步驟地進行系統(tǒng)的臨摹和專題研究工作[4]。

同時隨著業(yè)務人員的壯大,研究所開始著手重視展覽圖片的解說,在展品名稱下開始有簡短的文字說明。“你別看這短短的文字說明,其中就凝結著我們的研究成果,對一幅壁畫的定名是在內容考證的基礎上產生的,還有它的年代,也同樣經過考古研究、時代分期的成果,所有的說明都不是隨隨便便寫出來的,都經過長期的研究和思考。”[7]13

(三)攝影素材的積累和圖書出版的需要

隨著展覽的增加和業(yè)務工作的開展,敦煌藝術亟須更多更廣泛的傳播途徑。常書鴻先生指出:

幾年來,這些工作對于敦煌如此偉大的藝術寶庫來說顯然是不夠的;大規(guī)模有計劃有步驟的修繕,系統(tǒng)的研究和大量的出版與介紹成為愛好敦煌藝術的人民群眾一致的期望和最迫切的要求,為了滿足群眾的要求,中央文化部文物局除邀集專家研究莫高窟的全面修繕計劃外,并于1954年在石室中安裝了電燈,在敦煌文物研究所中添設了攝影部門;今后要配合有系統(tǒng)的研究從黑白片到彩色片展開全面攝影工作,以便在短期內收集全部紀錄資料,為分析研究大量出版介紹創(chuàng)造條件。[8]6

1954年6月28日,中央文化部就敦煌文物研究所工作方針以及具體行政業(yè)務工作的一些問題作出明確指示,提出:

為了在較短時期內完成敦煌壁畫的全部科學記錄工作,必須組織社會力量來共同進行,因此全面的照相工作是必要的,具體的辦法:是在你所設置專職干部,并添置必要的攝影設備,把照相工作列為今后經常的工作內容之一。敦煌遠在邊陲,只有通過出版介紹,方可能使這一偉大的藝術和廣大人民群眾見面,但為了澄清過去有關敦煌出版工作的混亂現(xiàn)象,今后你所應在一定時期內將石窟及臨摹的成果進行有計劃的編輯,報請本部審核批準后,由你所與出版機構訂立合同正式印行。?譹?訛

按照文件的指示精神,敦煌文物研究所將攝影作為工作的主要內容之一,組織專門攝影人員拍攝了大量關于敦煌石窟、周邊環(huán)境以及工作生活的照片,為以后圖書出版積攢了大量的素材,同時為后來文物資料的整理、研究提供了重要的參考價值。《敦煌藝術畫庫》這套叢書也成為敦煌文物研究所首次出版的石窟圖錄。

一個間接促成編輯出版圖書的重要原因是一些曾在敦煌藝術研究所工作過的美術工作者先后出版了多種關于敦煌莫高窟的圖書。1953年,常沙娜、范文藻、郭世清等中央美院實用美術研究室工作人員聯(lián)合出版了《敦煌藻井圖案》?譺?訛[9];1955年,調到東北美術專科學校的周紹淼、烏密鳳出版了《敦煌圖案》?譻?訛[10];時任中國歷史博物館美術組組長潘絜茲1956年著有《敦煌的故事》[11]、《敦煌莫高窟藝術》[12]、《敦煌壁畫》(上、下冊)[13]等。尤其是《敦煌壁畫》上、下冊,是潘絜茲選取1955年的展品42件出版的畫冊,為朝花美術出版社出版的《群眾美術畫庫》的一種,書前有《沙漠里的花朵》一文,圖版下有圖版說明,相當于展覽圖錄。《敦煌藝術畫庫》的書名、內容、格式類似《群眾美術畫庫》叢書,兩者存在密切關聯(lián),即《敦煌藝術畫庫》受到《群眾美術畫庫》尤其是其中的潘絜茲《敦煌壁畫》一書的影響。2014年9月,關友惠先生口述這套叢書緣起時說:“1955年故宮展覽之后,潘絜茲先生根據(jù)展覽摹本出版了圖書,當時我們就想敦煌文物研究所自己更有資格出版這樣的畫冊。”

敦煌文物研究所1957—1959年出版的《敦煌藝術畫庫》叢書就是在這樣一種較濃厚的學術氛圍中誕生的,它是敦煌文物研究所研究人員集體完成的一項學術成果。另外,關友惠先生在《敦煌壁畫的臨摹工作——紀念段文杰先生》曾提及這套叢書出版始末:“1955年展覽后,要求編寫《小畫庫》,要寫壁畫中的生活故事畫,段先生領著大家在艱苦的條件下編寫了這一套小書。”[7]14段先生當時是美術組組長,在這套叢書編寫過程中起到了重要作用,他本人在這套叢書中承擔了榆林窟分冊。另一方面,當時敦煌文物研究所所長常書鴻先生雖然常住蘭州,擔任蘭州藝術學院院長,但如果沒有得到他的支持,這套叢書應該無法出版,所以一般認為常書鴻先生在這套叢書出版過程中起到了領導作用,只是常先生本人沒有承擔撰寫工作。其夫人李承仙先生承擔的《敦煌壁畫·魏》分冊、《敦煌壁畫·五代》分冊的撰寫工作,撰寫文字字數(shù)是12冊中最多的,以此度之,可能包含有常先生的功勞。

二 學術價值

20世紀60年代以前敦煌文物研究所發(fā)表的有關敦煌學的研究論文不多,根據(jù)段文杰先生回憶“十多年來,敦煌藝術研究所和敦煌文物研究所研究重點偏重在臨摹方面,這是因為當時宣傳介紹敦煌藝術最重要的手段是臨摹展覽,那時攝錄技術還不足以反映敦煌藝術博大精深的真實面貌。同時臨摹也是美術家學習借鑒民族傳統(tǒng)藝術和深入研究石窟藝術的一個手段。另外,所里還缺少敦煌學領域中各門類的專業(yè)研究人員,因此除了一些出版物中寫點籠統(tǒng)介紹性文章,缺乏分門別類細致深入地研究”[2]33。早期較重要的一篇文章是段文杰先生《談臨摹敦煌壁畫的一點體會》[14],這是敦煌文物研究所較早的一篇研究性論文,是段文杰先生和敦煌文物研究所研究人員臨摹洞窟壁畫的經驗總結,對以后的壁畫臨摹工作起到了指導作用。

《敦煌藝術畫庫》是這個時期學術含量較高的一套叢書,在此前后出版的幾種敦煌畫塑圖錄都是只有圖版,沒有圖版說明,而這套叢書帶有圖版說明,并且各分冊都有一篇簡介,屬于體例十分規(guī)范的圖錄。簡介的文字三五千字不等,相當于一篇學術論文,里面包含了作者對敦煌畫塑的理解,具有一定的學術價值。1964年,敦煌文物研究所在籌備敦煌莫高窟建窟1600年紀念活動中,曾將再版《敦煌藝術畫庫》提上日程,作為敦煌莫高窟建窟1600年紀念性出版物之一[15],可見其重要性及影響力。關于其學術價值,略舉數(shù)例。

關于隋代敦煌藝術風格的來源,霍熙亮先生在隋代分冊的簡介中認為敦煌隋代壁畫與中原繪畫風格一致:“看了敦煌隋代的壁畫,使人聯(lián)想到中國美術史上所提到的隋代畫家如展子虔、董伯仁、鄭法士、楊契丹等的作品。但是他們的作品留在人間的已很少了,敦煌隋代壁畫雖然不能完全代替隋代的卷軸畫,但極大部分是與隋代繪畫一脈相傳的,如420窟和419窟本生故事畫中樹石的穿插和人物的服飾動態(tài)無不與湯垕《畫鑒》稱“展子虔畫人物描法甚細,隨以色筆開,人物面部,神采如生”等相符合的。”[16]

關于唐代壁畫的暈染,史葦湘先生在盛唐分冊的簡介中對盛唐壁畫的暈染法從美術史角度進行了精辟的分析:“暈染法是來自西域的一種人體表現(xiàn)方法,可能就是張僧繇所用的‘凹凸法,到了盛唐,這種暈染法已逐漸發(fā)展,獲得了普遍運用在人物形象描寫的新階段。如217窟的迦葉頭像,在粗壯遒勁的線描輪廓中以赭色作適度的暈染,在不同程度上使體積和表情結合光的作用,加強了形象的現(xiàn)實感和立體感。畫史上說‘道子之畫如塑然,無疑就是指這種新的暈染法而言。”[17]

關于中唐的色彩變化,李其瓊先生在中唐分冊的簡介中指出:“莫高窟的中唐壁畫除了人物山水的風格變化多樣以外,色彩的變化也是一個重要的環(huán)節(jié)。初、盛唐時期鮮艷奪目的朱砂與青綠色的對比使用,造成了金碧輝煌濃郁華麗的效果,一到中唐則大量使用土紅、赭石,以及使用明潔的石黃,又廣泛利用壁面底色,就使色彩感覺趨向溫靜調和,如159窟精細入微的畫面,強調了以原來的粉壁作地色,采用了淡薄的暈染,并大量使用溫和的石綠、赭石和石黃等色,不用濃厚的色彩,不用焦墨描線,加以描繪細致,因此使色彩感覺呈現(xiàn)清新雅潔的色調,一走進石窟就會使人感到心情開朗,瀟灑愉快,與濃郁厚重的初、盛唐色彩恰成對比。”[18]

關于唐代敦煌的山水畫,關友惠先生在晚唐分冊的簡介中指出:“山水畫在晚唐的壁畫中也占相當重要的地位,比之早期魏、隋時代的‘人大于山、水不容泛的原始狀態(tài)是有很大進步的。在初、盛唐時山水畫的組織結構、山石畫法都較成熟,人物與山水的比例、遠近透視等的處理,都是合乎科學的規(guī)律的,但這時的壁畫還是以人物為主體,山水在其中仍然只作為一種次要的陪襯。晚唐時期的山水畫也同樣沒有擺脫作為背景的地位,但它的地位卻已較初、盛唐時更為顯著起來,穿插在晚唐故事畫中的山水已成為一幅畫成功與否的重要因素。如231窟的故事畫,就是一幅美麗的山水人物畫,內容描繪一個國王迷信山川諸神拜佛求子的故事,人物的刻畫、山川河流整個境界的布置是十分緊湊精致的,著色方法已由早期的青綠重色變?yōu)榈〔实臅炄痉ǎ刮矬w的立體感和質量感都達到很好的效果,對于從‘青綠山水過渡到‘淺絳和‘水墨山水是一個重要的轉變過程。”[19]

凡此種種,可見這套叢書的作者對敦煌壁畫進行了深入、仔細的分析,并放到中國古代繪畫史的高度進行考察,作者的學術方法和學術觀點五十余年來仍具有學術生命力。

這套叢書的一些作者此后發(fā)表了相關論文,說明這套叢書的出版也推動了此后的敦煌石窟藝術的研究,如盛唐分冊作者史葦湘先生1989年發(fā)表《汗塵迷凈土、夢幻寄丹青——論敦煌莫高窟盛唐壁畫》[20],中唐分冊作者李其瓊先生在1998年發(fā)表《論吐蕃時期的敦煌壁畫藝術》[21-22],晚唐分冊作者關友惠先生2001年發(fā)表《變相多門意蘊鄉(xiāng)情的晚唐壁畫》[23],西夏元分冊作者萬庚育先生1982年發(fā)表《莫高窟、榆林窟的西夏藝術》[24],圖案分冊作者歐陽琳先生1980年發(fā)表《談談隋唐時代的敦煌圖案》[25]等多篇論文,并出版專著《敦煌圖案解析》[26];彩塑分冊作者孫紀元先生1981年發(fā)表《敦煌早期彩塑》[27]、《談談敦煌彩塑的制作》[28]、《略論敦煌彩塑及其制作》[29]等。

三 對石窟分期的貢獻

全書將敦煌藝術分為建筑、雕塑、壁畫三大類,壁畫除圖案分冊外,其余9冊按時代分為北魏、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋、西夏元分冊,這是最早的敦煌石窟分類圖錄,也較早提出了敦煌石窟的歷史分期。

十六國洞窟的判定。常書鴻先生在1957年出版的《敦煌莫高窟》一書的前言《敦煌莫高窟介紹》一文中將敦煌石窟分為7個歷史時期:“在蜂窩一樣的洞窟內部,包含了晉、魏、隋、唐、五代、宋、元7個朝代。”[30]該書雖然提出敦煌存在“晉窟”,但沒有明確提到何窟為“晉窟”。李承仙先生在《敦煌壁畫·魏》分冊的簡介《敦煌北魏的壁畫》一文中指出:“第1圖是第257窟(引者按:系第275窟之誤)可能修建于前秦時代的壁畫,作風古樸。”[31]則具體將第275窟比定為“晉窟”了。

西魏洞窟的判定。由于第285窟有西魏大統(tǒng)四年、大統(tǒng)五年(538、539)紀年,這套叢書在論及該窟時都定為西魏窟。如圖案分冊第4圖為第285窟的圖案,標明為西魏洞窟;《敦煌壁畫·魏》分冊收錄第285窟照片8張(含封面1張),圖版說明也明確表示該窟為西魏窟。

北周洞窟的判定。前揭常書鴻先生《敦煌莫高窟介紹》一文沒有提到北周洞窟。孫紀元先生在彩塑分冊的簡介中已經提出敦煌石窟可能存在北周洞窟:“隋代享祚極短,而造像特多,風格也極不一致,其中可能有北周作品在內。”[30]

可見,敦煌文物研究所的學者已經將敦煌石窟分為十六國、北魏、西魏、北周、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋、西夏、元十三個時期,這一分法一直沿用下來。1986年甘肅人民出版社出版《敦煌藝術小叢書》,分北涼(樊錦詩)、北魏(史葦湘)、西魏(關友惠)、北周(施萍亭)、隋代(李其瓊)、初唐(萬庚育)、盛唐(李振甫)、中唐(李其瓊)、晚唐(李永寧)、五代(霍熙亮)、北宋(賀世哲)、西夏(劉玉權)、蒙古元(孫修身)、圖案(歐陽琳)、古建筑(孫儒僩)、彩塑(杜永衛(wèi))共計16分冊,相當于《敦煌藝術畫庫》的增訂本,其中“古建筑”分冊可視為《敦煌藝術畫庫》未出版的“敦煌建筑”分冊。

這套叢書還存在一些缺陷,如中唐的起訖時間不統(tǒng)一、不準確(中唐分冊起訖時間是763—812年,晚唐分冊是821—906年),初唐分冊將第329窟的乘象入胎與夜半逾城定為普賢、文殊等。但在總體上,《敦煌藝術畫庫》叢書在代表了當時敦煌文物研究所的學術水平,反映了當時敦煌文物研究所研究人員積極的學術研究熱忱,對此后敦煌文物研究所的學術研究起到了推動作用。它的出版標志著敦煌文物研究所進行分門別類細致深入研究的開始,也標志著敦煌學研究從之前的主要關注藏經洞文獻轉入對敦煌石窟藝術研究的階段,是敦煌文物研究所的工作重點從美術臨摹逐步轉向臨摹與研究相結合的重要轉折點,敦煌石窟藝術的歷史價值和藝術價值逐步為世人所知,從而拓展了敦煌學研究的領域和空間,在敦煌研究院學術史上值得銘記。

參考文獻:

[1]李其瓊.敦煌藝緣:李其瓊論文選[M].蘭州:甘肅人民美術出版社,2014:151.

[2]段文杰.敦煌之夢[M].南京:江蘇美術出版社,2007:31.

[3]敦煌文物研究所.敦煌彩塑[M].北京:文物出版社,1959.

[4]段文杰.敦煌研究所四十年[J].敦煌研究,1985(2):3.

[5]林家平,寧強,羅華慶.中國敦煌學史[M].北京:北京語言學院出版社,1992:282.

[6]敦煌研究院大事記(1943-1993)[J].敦煌研究,1994(2):61-66.

[7]關友惠.敦煌壁畫的臨摹工作:紀念段文杰先生[J].敦煌研究,2011(3):12.

[8]敦煌文物研究所.敦煌莫高窟[M].蘭州:甘肅人民出版社,1957:5-6.

[9]常沙娜,等.敦煌藻井圖案[M].北京:人民美術出版社,1953.

[10]周紹淼,烏密鳳.敦煌圖案[M].北京:朝花美術出版社,1955.

[11]潘絜茲.敦煌的故事[M].北京:中國青年出版社,1956.

[12]潘絜茲.敦煌莫高窟藝術[M].上海:上海人民出版社,1957.

[13]潘挈茲.敦煌壁畫(上、下冊)[M].北京:朝花美術出版社,1957.

[14]段文杰.談臨摹敦煌壁畫的一點體會[J].文物參考資料,1956(9):44-46.

[15]敦煌文物研究所.征詢關于修改再版“敦煌藝術畫庫”及“敦煌唐代圖案”的意見:敦文字第062號[S].1964-11-9.

[16]敦煌文物研究所.敦煌藝術畫庫:6:敦煌壁畫·隋[M].北京:中國古典藝術出版社,1958:8.

[17]敦煌文物研究所.敦煌藝術畫庫:8:敦煌壁畫·中唐[M].北京:中國古典藝術出版社,1959:7.

[18]敦煌文物研究所.敦煌藝術畫庫:9:敦煌壁畫·盛唐[M].北京:中國古典藝術出版社,1958:5.

[19]敦煌文物研究所.敦煌藝術畫庫:10:敦煌壁畫·晚唐[M].北京:中國古典藝術出版社,1958:4.

[20]史葦湘.汗塵迷凈土、夢幻寄丹青:論敦煌莫高窟盛唐壁畫[M]//中國壁畫全集:敦煌壁畫:6:盛唐.天津:天津人民美術出版社,1989.

[21]李其瓊.論吐蕃時期的敦煌壁畫藝術[J].敦煌研究,1998(2):1-19.

[22]李其瓊.論吐蕃時期的敦煌壁畫藝術[M]//中國壁畫全集:敦煌壁畫:7:中唐.天津:天津人民美術出版社,2006.

[23]中國壁畫全集:敦煌壁畫:8:晚唐[M].天津:天津人民美術出版社,2001.

[24]萬庚育.莫高窟、榆林窟的西夏藝術[C]//敦煌研究文集.蘭州:甘肅人民出版社,1982:319-331.

[25]歐陽琳.談談隋唐時代的敦煌圖案[J].敦煌學輯刊,1980,1:108-111.

[26]歐陽琳.敦煌圖案解析[M].蘭州:甘肅文化出版社,2007.

[27]孫紀元.敦煌早期彩塑[J].敦煌研究,1981,1:22-26.

[28]孫紀元.談談敦煌彩塑的制作[C]//敦煌研究文集.蘭州:甘肅人民出版社,1982.

[29]孫紀元.略論敦煌彩塑及其制作[C]//中國石窟:敦煌莫高窟:第3冊.北京:文物出版社,東京:平凡社,1987.

[30]常書鴻.敦煌莫高窟介紹[M]//敦煌文物研究所.敦煌莫高窟.蘭州:甘肅人民出版社,1957.

[31]李承仙.敦煌北魏的壁畫[M]//敦煌壁畫·魏.北京:中國古典藝術出版社,1958.

——“民歌研究暨學術史研討會總結”