媒介形態演進與音樂傳播方式關系探究

馮玲

摘要:音樂與媒介技術的“親密”關系或許是任何一門藝術都無法比擬的。媒介技術不僅與人類音樂的歷史發展、風格形態休戚相關,而且成為區分人類社會音樂傳播不同歷史階段的鮮明標志。本文從音樂媒介發展歷史的維度對音樂傳播方式和音樂社會文化的形態進行了梳理,并對音樂藝術和媒介技術二者之間的互動關系進行分析,力圖通過這一視角建構音樂媒介技術傳播及其價值詮釋的新視角。

關鍵詞:媒介形態 音樂傳播 網絡

人類音樂文化的傳承與發展都是在傳播活動的過程中實現的,音樂借助各種媒介手段,使其在社會中傳播、運轉起來,體現其存在方式和社會價值。由此,媒介和音樂之間也形成了交互關系:音樂藝術的傳播離不開媒介的發展,而傳播媒介的發展與變革反作用于音樂的內容及呈現方式,使其藝術創作、審美鑒賞產生了革命性的變化。

一、音樂的媒介傳播屬性及其形態變遷

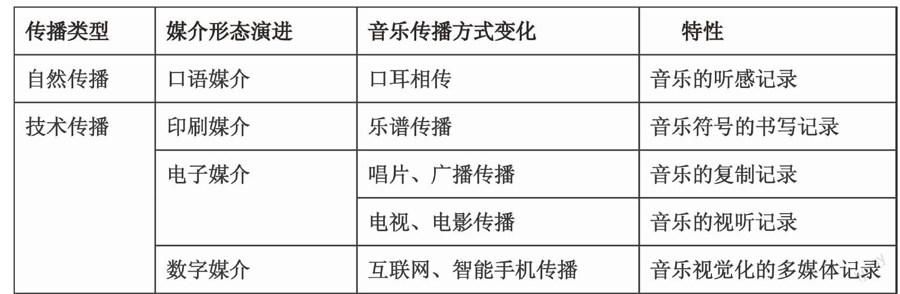

作為傳遞信息的工具,傳播內容的載體,媒介成為信息源和信息接受者的中介,伴隨在人類所有傳播活動中。迄今為止,人類社會經歷了四次媒介的形態變化,即口語媒介、印刷媒介、電子媒介和當下的數字媒介。每一次媒介形態變化都深刻影響、推動文化的進步與發展。而音樂的傳播也不例外,在其發展的每個歷史階段也都出現了與之相對應的媒介傳播方式。根據媒介的發展變遷,以下四類媒介在與音樂藝術的交互作用和中,扮演了不同角色,體現出各自鮮明的特征:

如上表所示,音樂的社會互動離不開自然傳播和技術傳播兩種類型。在漫長的自然傳播形態中,人們靠著周而復始的口傳心授,積累并傳承了大量優秀的民間音樂藝術,如:民歌、說唱藝術等。伴隨著文字的出現、書寫時代的到來,借助視覺符號記憶音符的樂譜媒介打破了口語時代傳播音樂的局限,第一次將音樂相對準確地“固著”在印刷品上,成為音樂在不同時代、地域間的相互融合與相互借鑒的重要手段。

20世紀的“信息革命”帶來的留聲機、唱片等成為繼樂譜之后又一具有劃時代重要意義的音樂記錄手段和傳播載體。人們可以足不出戶便能通過電子設備感受音樂的魅力,最重要的是音樂通過機器的“還原”讓任何讀不懂樂譜的受眾都能真實感受到音樂家創作的“音響藍圖”,成為大眾最親睞的音樂欣賞方式。

如果說具有大眾化特點的無線電廣播是一種強有力的傳播媒介,它以速度快、覆蓋廣的優勢為音樂的唱奏表演或錄制唱片插上飛翼,擴大了音樂的傳播范圍,那么電視和電影媒介出現后,則為音樂賦予了獨特的魅力:音樂和諸多靜態、動態圖像的視覺信息組合,傳達出視聽結合的音樂感受,“觀看”成為人們更傾向的音樂感知行動。音樂傳播中的影視媒介日漸壯大而日益凸現出其重要的傳播價值。

互聯網、智能手機等的普及,融合了印刷媒介、電子媒介時期所有的媒介優勢和特性,對音樂的創作、接受帶來深刻的影響,成為音樂的體驗和消費的生力軍,繼而催生出大量音樂文化現象。無論是文字、圖片、影像還是音響等可視、可聽、可感的音樂信息都能被整合成視聽形象,在新媒體中,音樂的視覺功能壓倒聽覺感受,成為當下數字媒介時代音樂傳播的鮮明特征。

進行音樂信息交流,促進音樂信息共享,推動音樂對文化的傳承,實現音樂對社會的多種價值功能,是音樂的媒介傳播屬性和基本功能。由此可見,人類社會的音樂文化現象就是以音樂傳播媒介的發展為軸心,由表演者、創作者、音樂受眾、媒介操作者等要素共同組合成的一個運轉的、歷史發展的音樂傳播體系。從某種意義上說,一切音樂藝術形態的衍生和發展都與媒介形態的演進是密不可分的,媒介的更替發展為音樂藝術的傳播和流行帶來了巨大的發展空間。

二、傳播媒介改變音樂藝術的傳播形態

在人類音樂的歷史傳承中,每一種新的媒介出現,每一種新的傳受方式的形成,都使得音樂藝術呈現方式得以豐富,繼而引發音樂藝術本體的變革。可以說媒介技術的進步催生新的音樂傳播方式。

(一)傳播媒介既是音樂的表現形式也是音樂內容的重要組成部分

音樂內容需求和媒介技術作為推動音樂流行及音樂發展的兩大動力,關系及其緊密。首先,媒介是藝術形式的重要組成部分,媒介不同,藝術的表現形式也會不同。這是由于不同媒介有著不同的符號系統,在傳遞的過程中音樂信息就會有所變化。例如:樂譜這種印刷媒介中的音樂符號系統和電視媒介中的音畫符號系統這兩種媒介中的音樂表達形式就截然不同,即使有著相同主題思想和音樂元素的同一作品,如:根據樂譜拍成的電視音樂作品,二者的藝術形式由媒介不同導致的符號系統不同而產生相去甚遠的欣賞方式,對受眾的傳播效果和影響力截然有別。因此,我們在考察音樂樣態的同時不能脫離媒介工具的呈現方式,否則就會忽略媒介各自的傳播特性,及其引發的的音樂創作—傳播—接收過程。

其次,媒介也深刻影響甚至改變著音樂的傳播內容。傳播學大師麥克盧漢曾經指出:“媒介即訊息”。正因為媒介具有“動力”,它決定著音樂內容如何被傳播和被接受,決定著音樂流行的廣度和深度,只有它推動著具有“勢力”的音樂內容進行轉化,才能使音樂成為有意義的訊息而“流動”起來。因此,決定音樂內容呈現方式的媒介本身也是訊息的重要組成部分,媒介傳播的特定方式不僅決定著音樂內容呈現方式或形式,也決定著內容本身。例如:現代電子音樂的一種重要表現形式——新媒體藝術中的互動音樂在近年來如火如荼發展起來,計算機程序作為互動音樂作品設計的一部分,成為人機之間互動信息傳送的橋梁:它不僅通過與現場真實樂器或演員互動外,還與視覺影像、舞蹈結合,甚至還利用其他傳感裝置實現音樂現場互動——樂音、曲調的生成一定程度上取決于魚缸中金魚的游動,毛筆書寫中的動作通過傳感器形成音樂的表達等等。在新媒體音樂的創作新平臺中,計算機、iphone、ipad等媒介工具及其支撐的程序既是音樂的表現形式也成為音樂內容的重要組成部分。①

在科技日新月異、媒介層出不窮的今天,的確不能忽視媒介重塑藝術的問題,傳播媒介豐富著音樂的藝術魅力,這無疑為認識當代藝術所表現出來的新現象、新特征、新屬性開辟了一個新視角:即藝術的媒介呈現方式使藝術本身發生了改變。因此,音樂的表現及其價值在某種意義上往往取決于其被承載的媒介。

(二)傳播媒介改變音樂的創作、傳播及接受過程

當今大眾傳媒成為社會文化的主導因素,藝術搭載媒介而形成的傳媒藝術則更體現出其魅力的豐富多彩。一方面,傳統意義上音樂的創作、傳播以及接受方式正在媒介的改造下,從原有的風格、類型及整個傳播過程都發生著巨變;另一方面,音樂的媒介呈現方式改變了其自身的存在方式,使其獲得獨特的傳播魅力,即傳播媒介豐富了音樂的藝術魅力。

如今全媒體時代已然到來,互聯網、數字電視、移動網絡、自媒體等多種媒介的高度整合使音樂藝術比以往任何時代都更為便捷、豐盛,互動也更為密切。尤其在快速發展起來的互聯網媒介中,音樂的傳播不斷獲得了新的機遇和挑戰。

如國內最具時尚品味的音樂網站平臺蝦米音樂,以“分享”為名,以為獨立音樂人創建一個自由、平等、互動、開放、尊重音樂的平民空間為出發點,在短短一年間,聚集了近5000位音樂人,15000多首Demo,60000多首歌曲,9000多張專輯(或EP),超過500萬的歌迷,以及過百億的試聽量。其巨大的吸引力來自于平臺的策略以及承諾:例如100%收益歸音樂人所有;音樂人自主發布內容、自主定價;給音樂人提供真實明晰的報表與數據,包括歌迷喜好、性別、正在聽的歌、以及試聽和收藏評論的每日數據更新;而且音樂人可以同步查到自己在蝦米上的試聽記錄、單曲購買記錄自助結算,以及通過 VIP 業務獲得的分成收入,并可以實現支付寶提取等。在這個平臺中,音樂愛好者們用一臺電腦幾個軟件,就能做一張專輯,音樂的制作成本降到前所未有的低標準,音樂創作和制作以及購買的信息流通加快;更多與音樂制作相關的獨立音樂人才,得到唱片公司、音樂節現場、電視選秀等平臺立體式的推介。②

2014年,7月21日,蝦米音樂經過一年企劃,主動通過互聯網發起并邀請19位音樂人加入,從Demo到選曲到錄音到宣傳,整個過程讓用戶全程觀摩參與、集合眾多互聯網用戶體驗,并以數字先于實體的發行方式,成功推出中國第一張互聯網唱片《尋光集》。③其最大特點即傳統的新聞發布會、線下試聽會、媒體訪談等均在互聯網上操作、完成,真正體現了新媒體時代,新的技術和手段為原創音樂和獨立音樂人帶來更廣袤的創作和傳播空間,甚至改變了音樂的創作、傳播、接受方式等本體性的存在。為音樂人提供了一種更互聯網式、交互式的音樂傳播模式。

三、音樂藝術的發展推進媒介的技術演變

如果說傳播媒介是音樂文化發展的外在動力,它推動音樂形態和傳播方式的更迭,那么受眾需求和音樂內容傳播方式則是藝術發展的內在動力,它能夠以自身的傳播特性反哺媒介,促進傳媒功能和機制的不斷優化。

(一)音樂藝術對傳媒新技術的成功開發和利用促使音樂媒介得以更替

人類音樂文化的成果在很大程度上是依靠音樂的積累和傳播來體現的。因此,傳播媒介對于音樂的發展起著至關重要的作用。但同時,不合時宜的創作媒介、傳播媒介往往對音樂的發展也有著限制的作用,于是音樂的發展往往總是必然伴隨著對這種限制的突破。作為時間藝術的音樂,其在時空中的呈現稍縱即逝,為了保留美妙的樂音,人們試圖通過書寫記錄使其保存并長久流傳。另一方面,由于作曲家們對音樂表現力豐富和拓展的追求,在不斷對力度、音色、奏法、裝飾等音樂要素的重視下,有量記譜法——五線譜便發明了,并成為傳播音樂的重要媒介,成為音樂語言在時代潮流中給予人類的啟示。

唱片、廣播等現代錄音技術的出現,正是對樂譜媒介中音樂作品無法純正還原以及大范圍傳播等限制的突破,使音樂更便捷地走向普通大眾;而電視這種聲音與圖像兼備的媒介,則克服了廣播、唱片音樂表達中無法逼真再現的局限,其充分地還原為音樂創作、表現及傳播提供了前代任何媒介都無可取代的逼真性,但是這種直觀性往往又給藝術帶來新的障礙,即限制了觀眾對音樂的感受和遐想,削弱了音樂的抽象性。最具代表性的當屬被譽為“碎片式組合”的MV音樂作品,其借助電視影像的表達“意味著藝術的韻味正在變得無深度和平面……藝術則成了對碎片式精神的形象詮釋……而影像大眾傳媒又控制著大眾欲望的生產與再生產,培育者新的一代視覺文化消費者,這兩者無疑加速了人類在視覺文化傳播中對完整的、終極精神的丟棄”。④

音樂與生俱來就有強烈的與受眾互動的特性,而網絡媒介聚合了其他媒介的優勢,通過極具個人化的的傳播方式:點對點、點對面的傳播最大程度體現出受眾對音樂的選擇自主權,克服了傳者與媒介“議程設置”的局限性,使平民方便地參與音樂的創作,并接受符合個人興趣的作品。

音樂內容在表現手法和形式構成上的不斷更新,是藝術在媒介中充分解放自身藝術規律、追求靈感表現、豐富藝術接受形式的重要突破,而藝術這種對自身傳播方式的突破必定造就新的與之適應的媒介應運而生。媒介在音樂藝術對其成功開發和利用中不斷得到更替。

(二)媒介的技術演進適應著音樂的社會價值體現

關于媒介技術發展與音樂文化形態變遷的關系,筆者用這樣一個圖示來展示。圖中“媒介技術進步”和“新的音樂文化產生”,都可以作為一個起始端而展開關系循環:一方面,新的音樂文化產生勢必有新的傳播方式與之適應,在受眾的接受或排斥下,新的音樂文化被醞釀和定型,然后與它相適應的媒介技術交互融合,催生新的媒介產生。

另一方面,每種新媒介技術的產生,往往催生新的音樂內容與其交融發展,而隨著音樂內容表現形式的豐富和定型,音樂被傳播的需求逐漸擴大,繼而推動多種媒介融合,產生新的音樂傳播方式到達受眾。就這樣,在媒介技術的輾轉變換中,音樂傳播方式也在發生著承舊迎新的交融式和微漸式的變遷,從而實現音樂與人在音樂社會活動中的價值和文化的變革性意義。

三、結語

無論從人類誕生之初的口耳相傳到樂譜的手抄和印刷,從機械復制的唱片到穿越時空的的廣播,還是從音樂視覺化呈現的影視到無所不能的互聯網、手機中的新媒體音樂表達等,媒介為人類一次次開拓新的音樂世界,引領我們走向新的社會音樂生活,重塑著人類新的音樂形態。媒介技術和音樂內容需求是推動音樂傳播及音樂產業發展的兩大動力,缺一不可。媒介是音樂文化發展的外在動力,他推動音樂形態及音樂傳播方式的進步;受眾對音樂內容的需求是發展的內在動力,他不斷促進傳媒體制和功能的調適。當然,我們不能陷入技術決定論的片面性中,夸大傳播工具和技術在社會音樂發展中的決定性作用,而應該看到,創造媒介的人該如何更好地利用和控制媒介,使其更好地適應社會制度以及克服所有制形式對它的制約。

音樂傳播形態在人類音樂文化自身發展需要的加速中進行自我變遷,媒介技術則在音樂傳播形態的自我變遷中,以其內在的技術邏輯,實現著音樂文化的對現實社會的價值和功能。當代世界已是泛媒介化的世界,當今音樂藝術更是媒介化的藝術。我們要以歷史的眼光,站在文化自覺的高度,對媒介形態的演進以及與音樂傳播形態變遷關系進行認識和評價,運用價值理性去解讀人類音樂傳播形態變遷的文化意蘊,分析與描述傳播形態變遷與音樂內容呈現的相關性,是我們解讀二者關系的新視角。

注釋:

①陸敏捷:《中國新媒體藝術之互動音樂發展初探》,音樂探索,2013年第1期。

②資料見蝦米音樂官網http://www.xiami.com/musician-contactspm=0.0.0.0.blFqr4

③《蝦米音樂發布國內第一張互聯網唱片<尋光集>》見網址http://www.donews.com/net/201407/2819320.shtm

④包兆會:《我動我暈眩——流行音樂》,昆明:云南人民出版社,2004年8月版,第30-40頁。

參考文獻:

[1]許行明,杜樺,張菁.網絡藝術[M].北京:北京廣播學院出版社,2001.

[2]李立.傳播藝術與藝術傳播[M].北京:中國傳媒大學出版,2010.

[3]王一川.全媒體時代的藝術狀況[J].人文雜志.2014,(11).

[4]付茜茜.Web3.0 時代媒介技術演進與文化形態變遷[J].當代傳播,2015,(02).