巴赫三部創意曲復調技法分析

【摘要】生活在巴洛克晚期的巴赫,不僅是巴洛克時期最杰出的作曲家之一,他的音樂思維方式,開拓了近代西方藝術音樂的創作道路,把自由復調技法的運用發揮到極致。他的音樂思維具有高度的邏輯性,結構也很嚴密。本文主要以《巴赫創意曲集》三部創意曲中的D大調創意曲為例,來分析其所運用的復調作曲技法,從而更深入的感受巴赫作品的音樂魅力。

【關鍵詞】巴赫;創意曲;復調;主題;固定對題

巴赫作為巴洛克時期偉大的復調音樂代表人物,其創作的復調作品都展現了豐富的主題展開手法與精確的對位手法,把自由復調技法的運用發揮到了極致。他用復調音樂手法創作了大量的復調音樂,包括彌撒、圣詠、神曲等宗教體裁的復調作品,以及大量的創意曲、賦格曲、復調前奏曲等世俗性的、自由體裁的復調作品。創意曲是類似即興曲的一種器樂小曲,是以模仿為主的復調音樂體裁。巴赫的十五首二部創意曲和十五首三部創意曲雖是小規模作品,但每首都是無數精致的作品與精華。

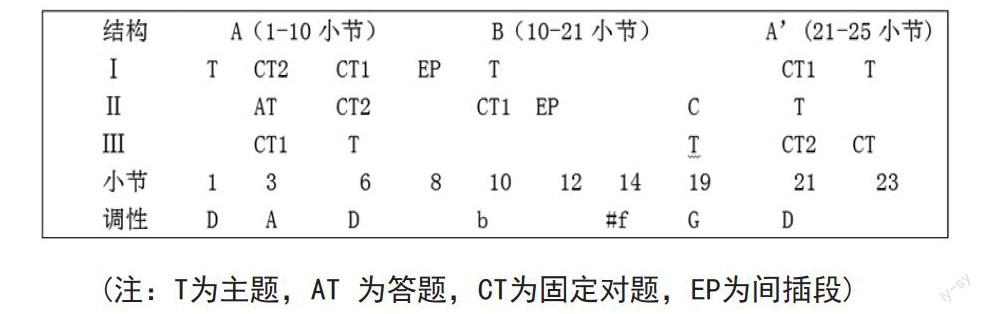

D大調三部創意曲是一首愉快、活潑,帶有固定對題的動力性的二重小賦格曲。整首樂曲嚴密緊湊,主題、答題、對題相互交織,輕松優美的表現出來。這首創意曲具有三部性結構,呈示部、中間部、再現部的結構清晰。結構圖示:

(注:T為主題,AT 為答題,CT為固定對題,EP為間插段)

通過觀察上圖可以看出,A、B、A三個部分基本平衡。A部分是主題在主屬調以及各聲部的呈示;B部分主要以主題原型、模仿、卡農式摸進的方式在各調中進行展開,并在首尾將主題各陳述一次,做到首尾呼應;A部分為再現部分,不僅主題材料重新重復出現,而且調性得到回歸。例1:

主題(例1)上揚的短句與下行二度的嘆息形成一問一答,在三次問答后連續16分音符的上揚旋律包含著兩次七度大跳,極具性格,與三次問答式的主題節奏形成對照,同時發展為對位。句末兩拍16分音符級進的小連接十分自然地融化在主題之內,不可分割。主題在簡單的低音伴隨下在上聲部呈示,真正地對題即第一固定對題從第3小節起在低聲部伴隨著中聲部的第二次主題同時出現,這時中聲部的主題完全低了四度,而上聲部則出現第二固定對題,此時旋律由D大調轉向A大調。低聲部的對題使主題中16分音符節奏得到發展,中聲部的答題結束后,在第6小節下聲部再次出現,此時調性又回到主調D大調。這時上聲部出現第一固定對題,中聲部為第二固定對題。下聲部主題結束后,從第8小節開始到第9小節可以看成是第一間插段,這兩個小節中主題句的后兩拍在這里得到展開,在高聲部和低聲部連續三次出現的號角聲極具個性,在全曲中處于十分突出的地位。隨后進入樂曲第二部分。

樂曲的第二部分B展開部,從第10小節起主題建立在上聲部b小調上,中聲部出現第一固定對題。第二間插段從12小節第三拍開始和第13小節下方兩個聲部和上聲部形成正、倒卡農模進相互呼應,此時調性由b小調轉向#f小調,模進的材料為主題中兩次大跳所構成的連續16分音符的上揚旋律,這是全曲中比較抒情的片段。第14-16小節利用主題首部在三個聲部運用八度卡農模仿手法連續8次緊接出現,使樂曲增添了生動、活潑的音樂效果。從第19小節進入G大調,主題建立在下聲部進行陳述,與第二部分開頭形成呼應。隨后在21小節第三拍出現真正地再現。

第三部分A再現部分不僅主題材料在中聲部重新重復出現,而且調性回歸。第一固定對題和第二固定對題分別在上聲部和下聲部出現。因為本首創意曲有固定對題,所以很像兩條旋律不停地在作復對位,近似一首小型的二重賦格曲。

巴赫是一位復調大師,他將延續了幾個世紀的歐洲復調音樂藝術做了最后的概括與升華。通過本文對巴赫D大調三部創意曲的分析可以看出,這首樂曲以賦格的寫作形式為模板,稍作自由變化。在調性上,創意曲更加自由;在結構上,以三部性為主,不同的是,再現部分并沒有如賦格曲一般有密接應和,只是單純的主題材料與調性回歸,篇幅也較短小。通過分析這首作品所運用的復調作曲技法,使筆者更深入地感受到巴赫音樂的魅力。

參考文獻

[1]陳銘志著.《復調音樂寫作基礎教程》,人民音樂出版社,2011年版.

[2]林華,葉思敏編著.《復調音樂教程》,高等教育出版社,2011年6月.

[3]于蘇賢著.《復調音樂教程》,上海音樂出版社,2006年8月.

[4]冷佳.《淺談巴赫三部創意曲》,星海音樂學院學報,2002年12月第4期.

作者簡介:席熙,福建師范大學2013級學術碩士,音樂與舞蹈學專業。