基于干預性自主學習的翻轉課堂教學模式研究

——以英語專業綜合英語教學為例

李明慧

基于干預性自主學習的翻轉課堂教學模式研究

——以英語專業綜合英語教學為例

李明慧

本文基于翻轉課堂的新型教學模式,以30名英語專業學生為研究對象,探討干預性自主學習在精讀教學中的運用及其效度。經過兩年的綜合英語教學,發現干預性自主學習在學習熱情、學習態度,尤其是學習效能方面都有顯著的積極作用。

翻轉課堂;干預性自主學習;學習效能

近年來,特別是在過去的十年里,翻轉課堂(Flipped Classroom)的理念在北美被越來越多的學校所接受并逐漸發展成為教育教學改革的一波新浪潮, 而2011年薩爾曼·可汗(Salman Khan)在TED大會上的演講更是掀起了全球教育界的翻轉革命,為國內學者所了解并推崇。然而如何有效地進行課堂翻轉,真正提高教與學的效能,是一個亟待解決的難題。本研究以30名英語專業學生為研究對象,探索以干預性自主學習為導向的翻轉課堂教學模式在綜合英語教學中運用及成效。

一、翻轉課堂的概念及其運用

所謂翻轉課堂,首先由美國科羅拉多州落基山的“林地公園”高中的兩位化學教師喬納森·伯格曼(Jonathon Bergmann)和亞倫·薩姆斯(Aaron Sams)提出(馬秀麟等,2013),是指通過對知識傳授和內化的顛倒安排,改變傳統教學中的師生角色,并對課堂時間的使用進行重新規劃,實現對傳統教學模式的革新。

不管是杰姬· 格斯丁(Gerstein,2011)構建的環形翻轉課堂四階段模型(體驗參與-概念探索-意義建構-展示應用)、羅伯特·陶伯特(Talbert, 2011)結合自己線性代數課程的教學實踐總結的兩階段翻轉課堂(課前視頻觀看+練習-課中快速評價+問題式知識內化+總結與反饋)、曾貞(2012)在Saltman觀點的基礎上完善的三步驟反轉課堂、張金磊(2012)等根據翻轉課堂的內涵以及建構主義學習理論系統化教學設計理論所構建的翻轉課堂教學模型,還是鐘曉流等的太極環式翻轉課堂模型(鐘曉流,2013),翻轉課堂主要具備以下特點(盧海燕:2014),1)教師角色發生了變化,由傳統課堂上的主宰變成了輔助,但這不意味著教師主導地位的削弱;2)學生的角色發生了變化,在新型教學模式下,學習更加自主性,個性化,學生作為自定學習目標和步驟的學習者,不再是被動的知識接受者;3)課堂時間得以重新分配,通過“預習時間”的最大化來完成教與學時間的延長,實現知識的深度內化,從而提高學習效率;4)課堂教學更具有互動性,通過課堂的交流和討論,評價及反饋,學生可以更好地控制和安排自己的學習。

綜合英語,作為英語專業學生的核心課程,旨在培養學生聽、說、讀、寫的語言綜合運用能力。從語言發展的內在規律來看,這四種基本技能中,聽與讀以輸入為主,說與寫以輸出為主,其綜合掌握不是簡單的疊加,而是有機的融合。根據Swain(1985)的“輸出假設”(Output Hypothesis)認為,學習者必須經過大量的語言實踐活動才能內化輸入的語言,最后達到習得語言的目的。而Harmer(1988)認為,語言教學必須注重輸入、吸收和輸出三個環節,僅有輸入不足以培養學生的交際能力。學生必須通過各種活動反復操練所輸入的語言知識才能使之消化、吸收并進入長期記憶系統,進入已有的知識結構之中,形成自己的語言生成系統。從這個角度來看,綜英教學翻轉課堂需要達到的便是最大限度地發揮學生的“主體性”和教師的“導向性”,讓學生進行以輸出為目的的輸入(output driven input),即發揮學生自主學習的能力課下進行大量高質高效的輸入,在課堂上進行有效的輸出、評價及反饋。

二、基于干預性自主學習的翻轉課堂教學模式

(一)干預性自主學習

自主學習,又稱之為學習者自主(Learner Autonomy),指的是學習者自我管理學習的能力(Holec,1981),也被定義為“學習者獨立做出選擇的能力和意愿”(Littlewood,1996)。能力指的是具備為自己的學習做出選擇的知識和實現這個選擇所需要的技巧,而意愿則是學習者為自己的選擇承擔責任所需的動機和信心。然而對于剛剛步入大學學習的英語專業大一的學生來說,專業化的語言學習不同于高中以“英語高考”為導向的英語課堂學習,如何有效地進行自主學習是前所未有的挑戰。因此需要來自老師的有效的指導,連續的監控,實時的干預和及時的反饋。本研究中將這一行為稱之為干預性自主學習。主要干預手段為電子學習包的制定,學習過程的監控以及學習效果的呈現及反饋。

(二)干預性自主學習為導向的綜合英語翻轉課堂教學設計

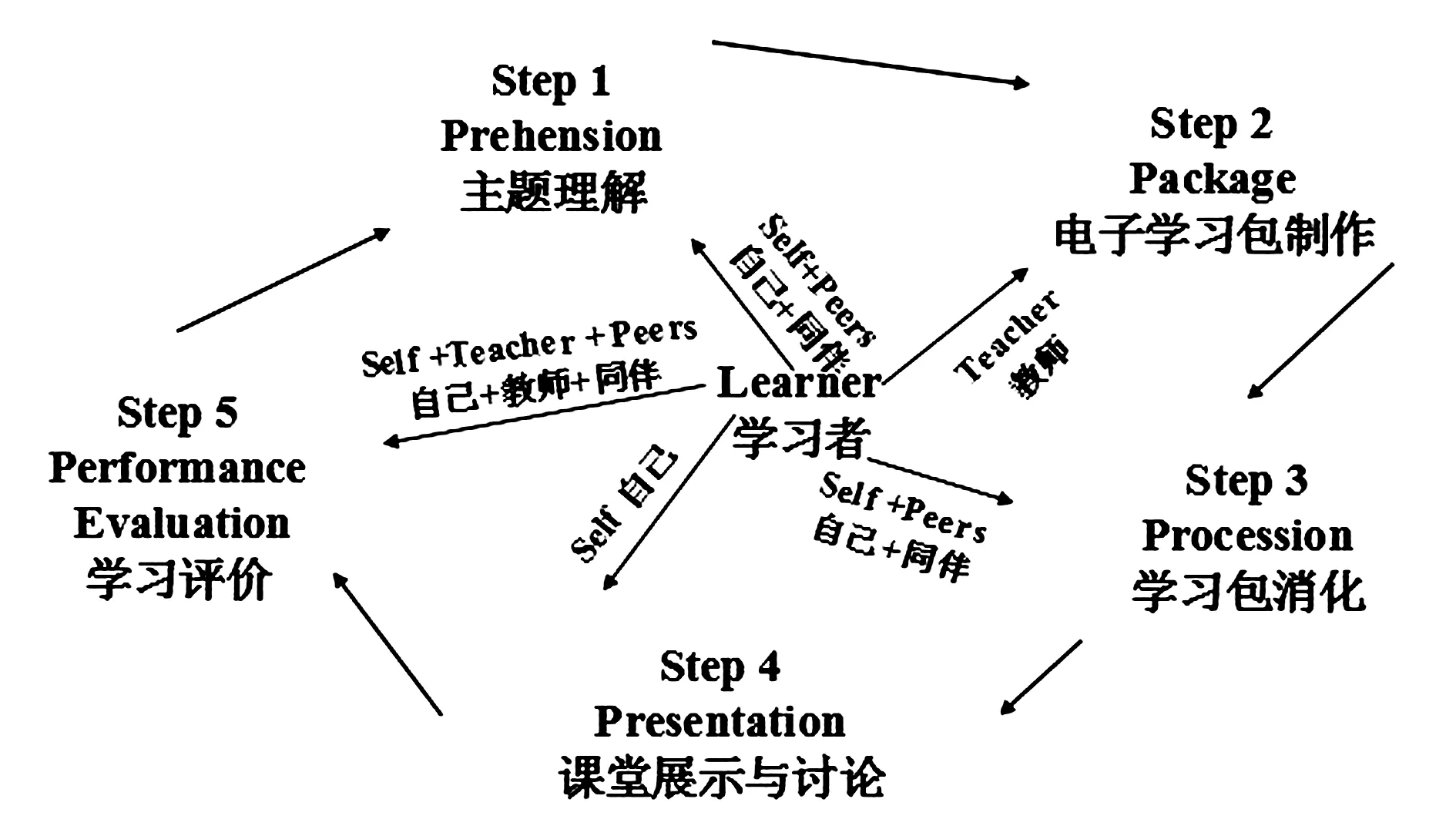

借鑒羅伯特·陶伯特(2011)對翻轉課堂的理解和實踐,本教學模式主要關注的為課前和課中以及課后三個階段,具體體現在五個步驟(5P)上:主題理解,電子學習包制作,學習包消化,課堂展示與討論以及學習評價與反饋(見圖1)。

圖1

第一步主題理解指的是學生,以團隊協作的形式,在教師的引導下,對綜合英語課本的單元主題進行拓展、梳理和提煉,即在教師預先制作好的教學課件(視頻)的指導下學習課文,并通過頭腦風暴(Brainstorming)或是思維地圖(Mind Map)來確定該組的學習主題。以《現代大學英語精讀4》第9課The Damned Human Race為例,學生通過學習課件(視頻),圍繞不完善的人性(flawed humanity)的大主題進行頭腦風暴或思維地圖來拓展、深化和提煉相關的學習主題。(見圖2)

圖2

第二步電子學習包制作指的是學生在老師的指導和建議之下根據第一步確定的學習主題搜集學習素材,制成電子書包以供深入學習。學習素材應注重聽/讀輸入,涵蓋不同類型的內容,如新聞報道、評論文章、書籍、TED演講以及影視作品等。以《現代大學英語精讀2》第1課Another School Year, What For?為例,可以從新聞網站、原版雜志、TED Platform以及優酷等視頻網站這樣的平臺搜集相關的新聞報道(Developed Countries Suffer from Education Crisis)、演講(School Kills Creativity, Bring on Education Revolution等)、影視作品(Dead Poets Society, Mona Lisa Smile等)、報刊/雜志文章(Problems and Solutions in Higher Education, Grade Inflation in Higher Education等)以及書籍(Teach like Your Hair is on Fire)作為學習的素材,制成完整度較高的學習包,為第三步做準備。

第三步學習包消化指的是學生通過小組協作,對學習包里的素材進行聽讀方面的輸入,而教師的干預和監控主要是通過對學生的初步輸出進行檢查得以實現。這里的初步輸出指的是小組對單項的材料所做的分析和理解,可以是口頭錄音的形式,也可以是書面報告的形式。比如小組討論的錄音、個人反省、讀書報告、批判性評論等,打包發給教師進行檢查及存檔。

第四步課堂展示與討論屬于教學的第二個階段,即課中階段,是學生在對電子學習包深入理解和消化的基礎進行較為全面和系統的匯報,匯報的形式多樣,可以是觀點性的演講,通過實例的佐證,闡述小組論點;也可以通過辯論的形式進行,從現象的不同方面進行批判性地解讀。課堂展示和討論主要分為兩個部分,即匯報小組進行觀點的展示并回答來自其他小組的問題,在此過程中老師主要扮演引導和提點的作用。

第五步學習效果評價則從課中延續到課后,由三個部分組成,分別是同伴評價,導師評價和自我評價。前兩個在課堂內完成,依照相對量化的標準進行打分并進行口頭評價,而第三個從課內延續到課外,主要指的是匯報小組根據同伴及老師的評價和反饋以及整個階段學習的內省進行學習方式的調整和完善(評價標準見圖3)。

圖3

三、干預性自主學習在綜合英語課堂中的效度

該項目從2012年9月開始實施,一共持續兩年。為了更好地驗證該教學模式的效度以便進一步推廣,筆者針對參加該項目的30名學生設計了一份調查問卷,主要了解學生在自主學習中認知策略的獲得、情感體驗以及進行監控、控制、調節和評估等方面的改變。一共發出30份問卷,收回30份有效問卷,調查的內容分維度進行項目編寫,均為正向陳述,包括學習目標、學習效率、學習熱情、條理性、自我控制、知識面、語言綜合運用能力、批判性思維、小組協作以及自信心10項內容,采用Likert量表的5級記分制,即“非常滿意”“滿意”“一般”“同意”“很不同意”5級。然后根據問題陳述的符合情況賦予每個題項分值,分數越高說明該題項反映的內容對學生學習體驗的影響越大,反之,分數越低說明該題項反映的內容對學生學習體驗的影響越小。根據調查結果顯示,各項指標的平均值均在4.2(最高一項為明確的學習目標,達到4.6)以上,說明經過2年的干預性自主學習,學生不僅在學習態度和學習能力上有了較大的改善,同時也在學習效果方面有了很大的提高。

值得一提的是,該班學生在參加2014年的全國英語專業四級考試(TEM 4)中獲得了優秀率27%,良好率53%以及合格率100%的好成績。另外該班學生參加國家人事部CATTI筆譯三級的同學10人,通過5人,本班考研率更是達到了67%。這些都是對基于干預性自主學習的翻轉課堂教學模式的有力肯定。

綜上所述,基于干預性自主學習的翻轉課堂教學模式在明確學生學習目標,提高學習熱情及效率,擴大知識面,培養批判性思維能力,提高語言綜合運用能力以及增強小組協作能力等方面有較為顯著的積極作用。另外,信息技術的高速發展以及豐富易得的網絡資源為該種教學模式提供了有利的條件。因此,該教學模式在高校英語專業的綜合英語教學中具有較強的可行性。

[1]盧海燕.基于微課的“翻轉課堂”模式在大學英語教學中應用的可行性分析[J]. 外語電化教學, 2014(7):33-36.

[2]馬秀麟,趙國慶,鄔彤.大學信息技術公共課翻轉課堂教學的實證研究[J]. 遠程教育雜志, 2013(1): 79-85.

[3]張金磊,王穎,張寶輝. 翻轉課堂教學模式研究[J]. 遠程教育雜志,2012(4):46-51.

[4]曾貞. 反轉課堂的特征、實踐及問題[J]. 中國電化教育,2012(7):114-117.

[5]鐘曉流,宋述強,焦麗珍. 信息化環境中基于翻轉課堂理念的教學設計研究[J]. 開放教育研究, 2013(2): 58-64.

責任編輯:苑莉

G642

:A

:167-6531(2015)24-0074-03

浙江省2013年省級課堂教學改革課題 英語專業綜合英語課“過程取向”教學模式的形成性評價實驗研究階段性成果 課題號: 2013110050;浙江農林大學2013年校級教改課題 干預性自主學習驅動下的《綜合英語》教學模式研究階段性成果 課題號:yb1354

李明慧/浙江農林大學講師,碩士(浙江杭州 310000)。