思政課主體性教學實效性調查與對策研究

——以韶關學院為例

蔣國保(韶關學院 思想政治理論課教學部,廣東 韶關512005)

思政課主體性教學實效性調查與對策研究

——以韶關學院為例

蔣國保

(韶關學院思想政治理論課教學部,廣東韶關512005)

摘要:主體性教學是一種高度重視教師和學生主體地位的全新的教學模式,在思想政治理論課教學中導入主體性教學模式,有助于充分激發學生學習的自主性、能動性和創造性,因而是提高思想政治理論課教學實效性的關鍵所在。韶關學院思政部自2O1O年6月全面推行思想政治理論課主體性教學改革以來,在教師和學生們的共同努力下,積累了比較豐富的主體性教學經驗,但是,也還存在不少問題。為切實提高思想政治理論課主體性教學的實效性,建議進一步采取豐富教學內容、改進教學方法、提高教師素質、重構師生關系、完善考核機制和強化實踐教學等途徑和方法。

關鍵詞:韶關學院;思想政治理論課;主體性教學;實效性

韶關學院思政部自2010年6月全面推行思想政治理論課(以下簡稱“思政課”)主體性教學改革以來,已經五年有多。其間,在學校相關領導的高度重視和大力支持下,思政部先后制定了《關于改革課堂教學,提高課堂教學質量的初步設想》《關于在思想政治理論課中開展主體性教學(學生主講型)的實施方案》《進一步推進思想政治理論課主體性教學改革的實施方案》等相關文件,同時,還修訂了原有的課程標準和測評指標,這些為推進思政課主體性教學改革的深化與發展提供了強有力的保障。五年多來,思政部主體性教學改革活動開展得也的確可謂風生水起,并產生了不少教研教改成果,在一定程度上也提高了學生參與課堂教學的積極性和主動性,促進了師生之間的交流與合作。但是,作為一種正在嘗試中的教學模式,其實踐的效果也并非盡善盡美,也還存在著諸多問題。加上五年多來,無論是思政部教師,還是廣大學生,對于思政課主體性教學的實際效果究竟如何,似乎并沒有一個確切的論斷;對于主體性教學模式是否值得長期踐行下去,也似乎尚未形成統一的意見,稱贊者、肯定者、質疑者和反對者均有。因此,對我校思政課主體性教學的實效性進行一次全面的調查研究,就顯得非常迫切與必要。

一、調查的目的與意義

通過調查研究,一方面,可以幫助教師們確切解答諸多不可回避的現實問題:學生對于思政課主體性教學的接受或認可的程度到底如何?思政課主體性教學的實際效果究竟如何?究竟如何提升思政課教學的實效性?思政課主體性教學對于學生能力的提升到底起著多大的作用?思政課主體性教學模式究竟是否值得長期踐行下去?等等;另一方面,也可以總結經驗、吸取教訓,進一步鞏固主體性教學改革所取得的成果,并為將來的思政課主體性教學改革與創新指明方向,同時也有助于激發師生參與思政課主體性教學改革的積極性,進而為提高思政課教學的整體效果奠定基礎。由此可見,開展這項調查研究,無疑具有重要的理論意義和現實意義。

二、調查對象與方法

此次調查對象包括韶關學院本部的學生、思政部全體教師以及其他院系的部分相關教師。所采用的調查方法主要是問卷調查法,此外,還通過與部分教師和學生座談,通過QQ、微信等方式對有關學生或教師進行訪談,以及通過進入課堂有針對性的聽課等方法對相關情況進行調查。其中,對學生與教師的問卷調查主要采用了抽樣法和問卷法,具體地說,就是采取概率抽樣中的分層抽樣和整群抽樣相結合的方法對學生與教師分別進行問卷調查。針對教師的問卷調查,其對象主要是思政部的在職教師,共計32人。針對學生的問卷調查,一共回收有效問卷1 359份,對于被調查對象綜合考慮了其性別、年級和專業等因素,涵蓋了大一至大四的學生,既有人文社科類的學生,又有理工農科類的學生,還有音體美的學生,等等。學生年級、專業占比及男女比例皆較為適當,因而調查對象具有較好的代表性,調查結果的信度與效度較高。

三、調查步驟

本次調研分三個階段進行,具體步驟如下:第一階段,2015年3月1日至2015年3月20日,此階段的主要任務是組織課題組成員開研討會,進行分工,設計調查問卷,確立問卷調查的具體方案,等等;第二階段,2015年3月21日至2015年7月10日,此階段的主要任務是組織課題組成員及其他相關人員發放與收回調查問卷;與有關學生和教師座談,通過QQ或微信對有關學生或教師進行訪談,深入課堂聽課;第三階段,2015年7月11日至2015年8月20日,此階段的主要任務是對調查問卷進行統計和數據分析并撰寫調研報告。

四、調查結果分析

本次調研針對師生的實際情況分別設計了不同的調查問卷。其中,針對學生的調查問卷,一共設計了30個題目;針對教師的調查問卷,一共設計了21個題目。綜合二者來看,調查問卷主要包括師生對思政課的態度、學生對思政課教師的期望以及思政課教師的自我評價、師生對思政課主體性教學模式的認識與態度、師生對思政課主體性教學內容的期待、師生對思政課主體性教學實效性的評價、師生對提升思政課主體性教學實效性的意見或建議等六個方面內容。以下將對前面五個方面的調查結果進行分析,第六點將糅合在第三部分“對策與建議”中進行綜合分析和闡述。

(一)師生對思政課的態度

1.師生對思政課重要性的認識比較接近

調查發現,教師與學生對于思政課對學生今后的工作與生活是否有幫助的問題上,認識基本一致,分別有28.13%的教師和11.26%的學生認為思政課對學生今后的工作與生活“非常有幫助”,認為“有幫助”的教師和學生分別是50%和47.24%。但是,有7.28%的學生認為思政課對學生今后的工作與生活“沒有幫助”,而教師卻沒有一個人這樣認為,這表明少數學生對于思政課之于個人成才和成人的重要性還是缺乏深刻的認識。

2.學生對思政課的興趣及其基本看法

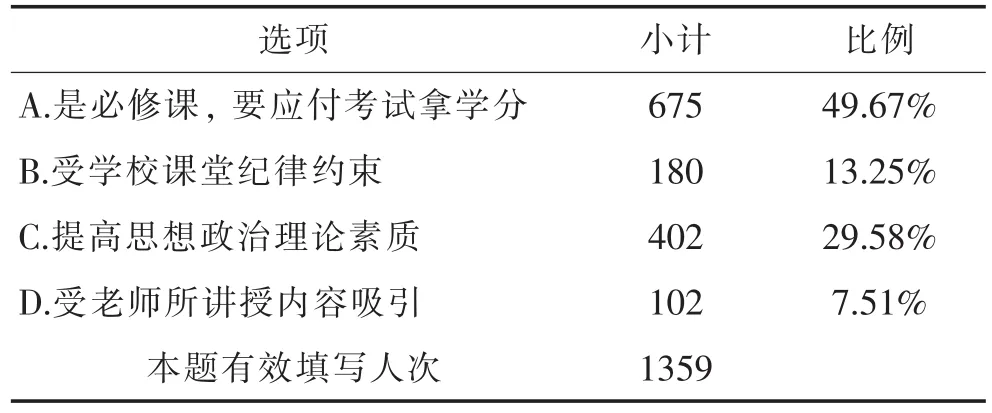

調查顯示,學生對于是否有必要在高校開設思政課的問題,19.65%的學生認為非常有必要,50.99%的學生認為有必要,22.74%的學生認為不太必要,有6.62%的學生認為沒必要。這意味著,有70%以上的學生認為是有必要在高校開設思政課。然而,在談及對思政課的興趣時,卻有52.98%的學生表示不太感興趣,甚至還有4.42%的學生表示反感。這說明學生對待思政課的實際態度是很矛盾、很復雜的,一方面,他們意識到思政課對于一個人的成長來說是有必要的,另一方面,他們又由于種種原因而對之缺乏興趣。這一點可以從學生對“大學生上思政課的主要原因”的回答得到進一步印證,如表1所示,有49.67%的學生出席課堂只是因為這些課程是必修課,要應付考試拿學分,真正“受教師所講授內容吸引”而出席課堂的學生僅有7.51%。

表1大學生上思政課的主要原因調查

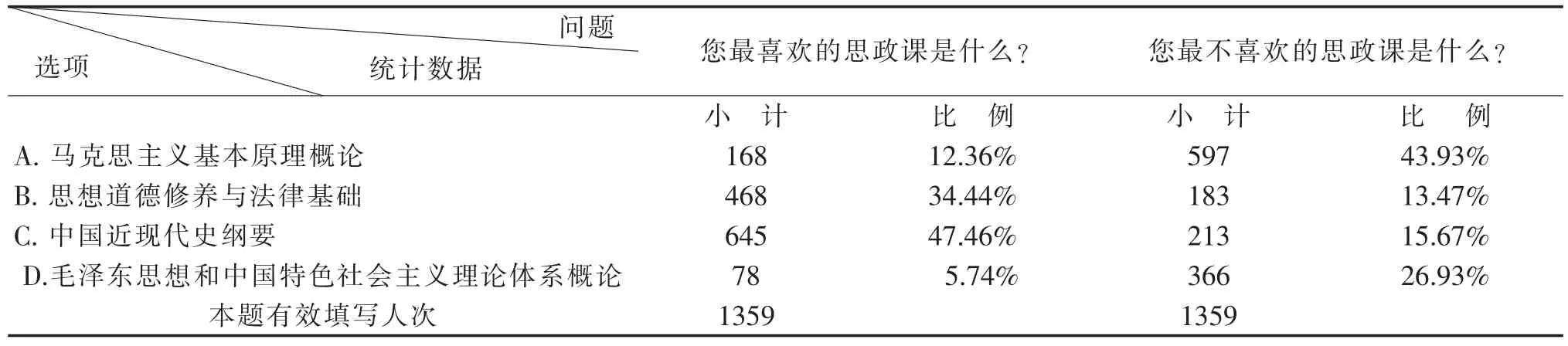

3.在開設的四門必修思政課中,學生的偏好十分明顯

調查顯示,在對“您最喜歡的思政課是什么?”和“您最不喜歡的思政課是什么?”這兩個問題的回答中,學生的偏好十分明顯,即普遍比較喜歡《思想道德修養與法律基礎》和《中國近現代史綱要》這兩門課程,而不喜歡《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》與《馬克思主義基本原理概論》(見表2)。究其原因,大部分學生認為,這與《思想道德修養與法律基礎》和《中國近現代史綱要》這兩門課程比較貼近生活或歷史實際、理論性也不是很強有關,所以,更受學生喜歡;而《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》與《馬克思主義基本原理概論》這兩門課程則由于意識形態色彩較濃厚、內容比較空洞或理論性太強、太抽象,以致不受學生歡迎。

表2大學生最喜歡的思政課與最不喜歡的思政課調查

(二)學生對思政課教師的期望及其教師的自我評價

1.學生對思政課教師的教學態度和教師素質的期望與思政課教師的自我評價存在明顯的偏差

調查顯示,在對“您喜歡哪種類型的思政課教師?[多選題]”這一問題的回答中,絕大部分學生喜歡“和藹可親型”(占73.29%)和“幽默風趣型”(占81.46%)的教師,而在對“您認為自己屬于哪種類型的教師?”這一問題的回答中,分別僅有28.13%和9.38%的教師認為自己屬于“和藹可親型”和“幽默風趣型”,認為自己屬于“寬嚴相濟型”和“思想智慧型”的教師則分別占78.13%和68.75%。這意味著,學生對思政課教師的教學態度和教師素質的期望與思政課教師的自我評價存在明顯的偏差,學生對更傾向于喜歡幽默風趣、輕松愉快的課堂氛圍和親近友好的師生關系。

2.在對學生自主能力的培養方面,學生對教師的總體評價與教師的自我評價比較接近

調查發現,針對“您所接觸到的思政課教師在平時上課中注重學生自主能力的培養嗎?”這一問題,分別有10.37%和59.38%的學生認為思政課教師在平時上課中“非常重視”和“比較重視”對學生自主能力的培養;相應地,針對“您在平時的上課中注重對學生自主能力與創造能力的培養嗎?”這一問題,有28.12%和65.63%的教師認為自己在平時上課中“非常重視”和“比較重視”對學生自主能力的培養。這表明,絕大部分思政課教師在平時的上課中是比較認真負責,比較注重對學生自主能力的培養,并且這一點也得到了大部分學生的認同。但是,調查發現,也有18.76%的學生認為自己所接觸到的思政課教師在平時上課中“不重視”學生自主能力的培養,而教師則沒有一個人認為自己“不重視”對學生自主能力的培養。這意味著,個別教師的責任心有待提高,在課堂教學中對學生自主能力的培養還有待加強,與學生思想與情感方面的溝通也有待深入。

(三)師生對思政課主體性教學模式的認識與態度

1.教師對思政課主體性教學模式的認識與態度

2.學生對思政課主體性教學的認識與態度

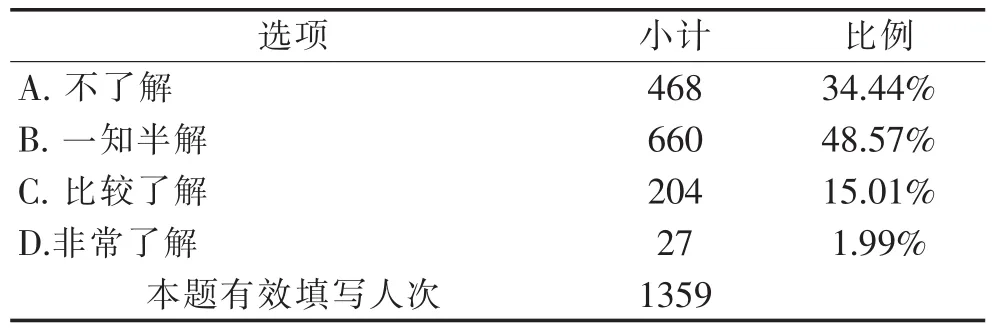

(1)大部分學生對思政課主體性教學模式及其重要性缺乏正確認識

調查表明,我校大部分學生對思政課主體性教學模式處于“不了解”或“一知半解”的狀態,“比較了解”的僅為15.01%,而“非常了解”的則不到2%(見表3)。這意味著,盡管我校思政課主體性教學活動已經開展了5年多,但是實際上絕大多數學生對主體性教學這一教學模式還是不夠了解的。因此,對于“您覺得大學思政課是否有必要開展主體性教學活動?”這個問題,有6.62%的學生認為“沒有必要”,75.28%的學生主張“因課而異”,認為“十分必要”的僅為10.6%。然而,相比教師滿堂灌式的教學,有39.29%還是認為主體性教學比較好。這意味著,學生盡管對主體性教學模式還不是很了解,但是對傳統的教師滿堂灌式的教學也是不滿意的,因此希望教師在教學方式上有所創新。

表3大學生對主體性教學模式的了解情況調查

(2)大部分學生參與思政課主體性教學的積極性還不夠高

調查發現,學生對思政課主體性教學活動參與的積極性不高,態度比較消極,真正“積極主動參加”的學生只有16.34%,51.43%的學生是“教師要求參加才參加”,“參不參加無所謂”的學生占27.81%,“從不關心”的學生也有4.42%。調查顯示,超過50%的學生參與思政課主體性教學活動的次數在1~2次之間,有16.34%的學生表示從未參與過思政課主體性教學活動。而從未作為小組主講人或負責人參與思政課主體性教學活動的學生更是多達35.1%。這一方面表明大學生參與主體性教學的積極性不高,另一方面也說明現有的主體性教學方式在調動大學生參與的積極性方面還缺乏有力的措施。

(3)學生在思政課主體性教學過程中參與程度不深、合作程度不高

調查顯示,在從事主體性教學活動過程中,分別有39.74%和30.46%的學生對“成果展示”和“資料的分析與整理”這兩個環節比較感興趣,而對于“資料收集”和“課件制作”兩個環節感興趣的學生則總共不到30%,這一現象也可進一步從學生獲取資料的來源上看出端倪,即大部分學生在制作主體性教學課件的時候,資料來源比較狹隘單一,71.52%的學生主要取材于網絡文章,而通過“電子期刊”、“紙質書籍”、“實踐調查”及其他渠道獲取素材的學生則不到30%,這說明學生對待主體性教學的態度不是很嚴肅、很認真、很深入,而是淺嘗輒止。此外,在從事主體性教學活動過程中,認為小組成員能夠“真誠合作,完全融入一個團隊”的學生只有28.48%,絕大部分學生認為,小組成員“有合作,但是程度很低”(見表4),這一點與教師的看法是基本一致的。不過,在其他同學進行主體性教學成果展示的過程中,分別有61.15%和17.88%的學生還是會“認真聽講,學習別人長處”或者“積極互動,彰顯班級活力或凝聚力”,“漫不經心,胡思亂想”或“不予理睬,玩游戲、打瞌睡或看自己的書”的學生還是少數。而且,分別有多達45.70%和37.53%的學生希望在自己進行主體性教學成果展示的過程中,其他同學能夠“認真聽講、積極配合”和“對自己保持必要的尊重”。這表明學生潛意識當中還是希望同學之間能夠相互學習、相互尊重、真誠合作。

表4在主體性教學活動過程中,小組成員的合作程度調查

(四)師生對思政課主體性教學內容與形式的要求

陳頤磊聽了不語,他知道,現在一六三師正承受著前所未有的壓力,金蘭至衢州一線,脆弱的國軍防線早已支離破碎,日軍鐵蹄不時將兵臨城下。且不說這個叫孔志浩的中尉現在是不是還活著,就說那報喪的小子,能不能活著走到蘭溪都是一個問題。

1.師生對思政課主體性教學內容的要求

調查顯示,在教學內容上,不論教師還是學生都希望思政課要與實際結合起來,多開展一些諸如參觀考察、社會調查、志愿者服務和校外走訪等社會實踐活動,而不是單純地講授理論知識。在課堂教學中,對于單純的理論知識,絕大多數學生表示反感,只有不到2%的學生聲稱自己對理論知識感興趣,而對于與實際聯系緊密的“熱點時事”、“社會民生”、“歷史典故”等教學內容,多數學生則表現出濃厚的興趣(見表5)。可見,要提高思政課的教學效果,是很有必要將理論知識與社會實際結合起來。

表5大學生最感興趣的思政課內容情況調查

2.師生對思政課主體性教學形式的要求

在思政課主體性教學形式上,絕大多數教師針對實際情況采取了“學生主講式”、“熱點討論式”、“分組辯論式”和“案例分析式”等教學形式。其中尤以“學生主講式”和“熱點討論式”為主,分別有87.5%和75%的教師聲稱自己采取了這兩種教學形式。同時,從對學生的調查數據來看,絕大多數學生也認可自己所接觸過的思政課教師采取了上述教學形式。

(五)師生對思政課主體性教學實效性的評價

1.師生對影響思政課教學效果的最主要因素的看法

調查顯示,對于“您認為什么是影響思政課教學效果的最主要因素”這一問題,教師與學生之間的回答存在著明顯的差異,分別有40.63%的教師認為影響思政課教學效果的最主要因素是“教師素質”和“考核方式”,而有多達57.4%的學生則把影響思政課教學效果的最主要因素歸咎于“教學方法”,認為“教師素質”和“考核方式”是影響思政課教學效果的最主要因素的學生則分別是18.1%和6.5%,這意味著,教師主要傾向于通過提升自身素質和發揮考試的導向和激勵作用來提高思政課的教學效果,而學生則更注重教師傳授知識的方法,即希望教師運用科學合理的教學方法來吸引自己的注意力,從而激發起學習的興趣。

2.教師對思政課主體性教學實效性的評價

調查顯示,對于思政課主體性教學的實效性,大部分教師持一種謹慎的肯定態度:59.38%的教師認為主體性教學方法對于增強教學效果“有幫助”,但是認為“非常有幫助”的只占12.5%,而認為“幫助不大”則占了28.12%。在回答“您認為主體性教學活動對學生知識和能力的提升有何影響?”的提問時,雖然沒有教師認為主體性教學活動對學生知識和能力的提升“沒有任何影響”或“有消極影響”,但是認為“有積極影響”的教師也只有65.63%,另外還有34.37%的教師表示“說不清楚”。同樣,在回答“您認為主體性教學模式是否有利于培養學生的自主性與創造性?”的提問時,71.87%教師認為“有利于”,21.88%的教師表示“不知道”,6.25%的教師認為“說不清楚”。此外,教師對自己以及思政部開展主體性教學活動的整體效果的評價,感覺“很不滿意”的教師沒有,感覺“不滿意”的教師分別是21.88%和34.38%,感覺“比較滿意”的教師分別是71.87%和59.38%,而感覺“很滿意”的教師都是6.25%。這意味著,從總體上看,這意味著,不少教師對目前我校思政課主體性教學的實際效果還是心存疑慮的,還需要對其進行深入探索,不斷對其進行改革和完善,才可望取得令人滿意的效果。因此,就不難理解對于“您認為思政課主體性教學模式是否值得繼續堅持和推廣”的提問,竟然有46.88%的教師表示“不知道”,3.13%的教師表示“不值得”,也就是說,只有不到50%的教師明確表示主體性教學模式值得推廣。

3.學生對思政課主體性教學實效性的評價

學生逃課率的高低是檢驗教學效果好壞的一個重要標志,調查顯示,即便是在主體性教學活動中,也有少數學生逃課,而對于逃課的原因,有47.02%的學生認為是因為“對課堂的內容不感興趣”,32.67%的學生認為是“學生自身的紀律性不強”,這說明主體性教學活動歸根結底還是沒有激發起學生學習的興趣,沒有把學生吸引住。不過,大部分學生還是希望通過思政課(尤其是思想政治理論主體性教學活動課)的學習,使自己的學習能力、人際交往能力、創新能力和分析問題和解決問題等方面的能力不斷得到提高。因此,對于思政部的主體性教學改革,大部分學生還是滿懷期待的。有49.89%的學生表示主體性教學活動對他們的學習“有積極影響”;對我校思政課主體性教學效果的整體評價中,也有71.52%的學生感覺“比較滿意”(見表6)。這說明,在大多數學生看來,主體性教學還是值得進一步推廣的一項教學改革活動,只是老師在具體的教學內容上要結合學生需要、結合社會實際,不斷推陳出新,以提升學生學習的積極性和主動性。

表6大學生對思政課主體性教學效果的整體評價情況調查

五、對策與建議

通過對問卷調查結果的分析,我們不難發現,我校思政課主體性教學改革總體上是成功的,在很大程度上提高了學生學習的積極性和主動性,促進了師生之間的交流與合作,受到了學校領導和廣大師生普遍認可。但是,在主體性教學改革過程中,也還存在著不少問題,從而極大地影響了主體性教學的實際效果。這些問題歸結起來,主要體現在以下六大方面:一是主體性教學內容普遍比較單調,難以引發學生的興趣;二是主體性教學方法比較單一,目前主要是以學生主講式為主;三是教師的綜合素質有待進一步提高;四是師生關系還不是很平等、很融洽,有待進一步理順;五是考核機制不夠完善,目前的考核機制,對學生、對教師都無法起到真正的激勵和導向的作用;六是實踐教學未得到足夠的重視,在整個教學環節中所占比例太小。此外,由于目前主體性教學活動的開展搞的是一刀切,且太過泛化,沒有做到因課程、因專業、因學生而異,使得部分教師因工作強度過大、投入精力過多等原因而心生厭倦,這也極大地影響了主體性教學的實際效果。為切實提高我校思政課主體性教學的實效性,現根據主體性教學改革過程中所反映出來的問題,并結合廣大師生所提出的諸多意見和建議,建議從以下六個方面著手進行改進和創新(不過,因篇幅所限,具體內容已于另文詳述):

(一)豐富教學內容

主體性教學是一種“根據社會發展的需要和教育現代化的要求.通過啟發、引導受教育者內在的教育需求,創設一種和諧、寬松、民主的教育環境,有目的、有計劃地組織、規范各種教育活動,從而把他們培養成為自主地、能動地、創造性地進行認識和實踐活動的社會主體”[1]的教學模式。這意味著,在主體性教學模式下,要充分發揮思政課教師的自主性、能動性和創造性,要賦予思政課教師在確保思政課教學內容有利于大學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀的價值導向性的前提下處置思政課教學內容的自主權,以便于使教材體系有效地轉化為教學體系:一方面要允許思政課教師將馬克思主義中國化的最新理論成果,以及我國改革開放和社會主義現代化建設進程中的新鮮經驗,及時充實到思政課教學內容中;另一方面也要允許思政課教師根據學生實際情況或現實需要,將國內外經濟、政治、文化領域中正在發生的熱點事件或焦點問題及時融入到思政課教學內容中。一句話,在思政課教學活動過程中,要充分尊重教師的主體性,使之緊跟形勢、緊貼現實,不斷豐富和拓展思政課教學內容,使思政課的教學內容能夠充分反映時代發展的特點和要求,實現思政課教學內容的理論性與實踐性、歷史性與現實性的有機統一,從而大大提高思政課教學的實效性。

(二)改進教學方法

中共中央宣傳部、教育部在2005年頒布的《關于進一步加強和改進高等學校思政課的意見》(教社政[2005]5號)中,明確提出“教學方式和方法要努力貼近學生的實際,符合教育教學規律和學生學習特點,提倡啟發式、參與式、研究式教學。要多用通俗易懂的語言、鮮活生動的事例、新穎活潑的形式,活躍教學氣氛,啟發學生思考,增強教學效果”。根據《意見》精神,近幾年來,我校及其他高校的一些教師對思政課主體性教學進行了積極而有富有成效的探索與實踐,逐漸積累了一些可資借鑒的新的教學方法,如理論探究教學法、專題演講教學法、專題或熱點討論教學法、小組辯論教學法、問題教學法、案例分析教學法、自主學習教學法、經典著作研讀教學法、情景模擬教學法、角色體驗教學法、網絡在線答疑教學法,等等。這些教學方法,有助于增強思政課教學的吸引力和說服力,有助于激發學生的學習興趣和求知欲,有助于使學生獲取基本的知識和技能,并在運用知識的過程中使知識得到深化和發展,同時,也有助于充分發揮學生的主體性,為學生創造更多的獨立思考與展現才華的機會,使學生在主動參與的過程中實現自我教育、自我發展和自我提升。因此,思政課教師應該根據各門課程的教學目標和教學內容以及學生成長成才的實際需要,精心設計教學過程,有針對性地選取合適的教學方法,同時配合運用現代化的教學手段,使思政課教學過程始終洋溢著生機與活力,從而達到提高思政課教學效果的目的。

(三)提高教師素質

在主體性教學過程中,教師素質的高低直接影響著思政課主體性教學的效果,影響著大學生主體性的發揮。雖然,從某種意義上說,受教育者的主體性不單取決于教育者的影響,但是,就教育過程而論,調動學生主體性實是衡量教師主導作用的最重要的尺度之一[2]。因此,在思政課教學中導入主體性教學模式,并不意味著降低了對教師的要求,而是對教師主導作用的發揮提出了更高的要求,對教師的綜合素質提出了更高的要求。為切實提高我校思政課教師的綜合素質,至少需要從以下兩個層面發力:一是教師層面,思政課教師要時刻注意加強道德修養,陶冶道德情操,不斷提升自己的人格魅力;要時刻注意緊跟形勢,關注哲學社會科學領域的熱點問題和焦點問題,不斷加強理論學習,不斷更新思想觀念,不斷提高自己的教學科研能力,進而不斷提高自身的綜合素質。二是學校層面,學校要高度重視思政課教師的政治學習和業務學習,加強思政課教師的師德師能建設;要積極創造條件,給思政課教師提供更多外出學習交流、參觀考察和社會實踐的機會,使思政課教師能夠經常深入社會、接觸現實,了解我國改革開放前沿的一些新情況、新問題,以此拓展思政課教師的視野,提高思政課教師的思想政治理論水平和社會實踐能力,進而提高思政課教學的信度和效度。

(四)重構師生關系

在思政課教學中進行主體性教學改革,一個重要的目的,就是要在主體性教學理念的指導下重構師生關系,使師生能夠彼此以真誠、真心相待,使師生的主體地位都能夠得到充分的尊重。因為“主體性教育是為了人(學生和教師)的、基于人的、也是通過人的一種教育,它著力于人的主體地位的確立和對人的主體性的尊重”[3]。那么,主體性教學理念下的師生關系究竟應當是一種什么樣的關系呢?我們通過問卷調查和大量的走訪,發現絕大多數師生認為,主體性教學理念下的師生關系應當是建立在發揮教師的主導性和學生的主體性基礎上的民主平等與和諧友好的新型師生關系。而要建立民主平等與和諧友好的新型師生關系關鍵應該從教師做起:一是需要教師具有平等的意識和民主的作風,要主動摒棄傳統的“滿堂灌”和“填鴨式”的傳統教學模式,主動從教學活動的宰制者或傳道授業解惑的絕對權威,轉化為學生學習過程中的精心的組織者和引導者,轉化為學生成長成才過程中平等的體驗者和分享者;二是需要教師充分尊重學生的主體地位和獨立人格,要最大限度地發揮學生的自主性、能動性和創造性,從而促進學生主體性的發展和綜合素質的全面提高,同時,教師亦要在促進學生主體性發展和綜合素質全面提高的過程中不斷認識自我、提升自我和完善自我;三是需要教師積極創設民主平等與和諧友好的課堂教學氛圍,在主體性教學活動的各個環節中,教師要和學生以朋友相處,要和學生進行有溫度的情感上的交流和有深度的思想上的溝通,對于學生的意見或疑問,教師要在尊重學生的基礎上對學生進行耐心、細致的解釋和說明,要允許學生各抒己見、暢所欲言。當然,在構建民主平等與和諧友好的新型師生關系過程中,學生也不是無所作為,而是應當主動參與、積極配合,充分尊重教師的人格與尊嚴,充分理解教師的主導地位。總之,師生之間要互誠互信,民主平等相處,和諧友好相待,這樣才能融洽師生關系,加深師生感情,進而提高思政課教學的效果。

(五)完善考核機制

盡管我校思政課主體性教學改革已經實行五年有多,但是,思政課所采取的考核評價方式,卻依然是比較傳統的考核評價方式,即學生課程總成績=學生期末考試成績(教師命題,開卷考試成績,占50%)+平時成績(學生考勤、課堂表現、課后作業及課外實踐等為評價依據,占50%)。這種考核評價方式至少存在著以下幾個問題,從而使得它的導向作用和激勵作用沒能得到充分發揮而嚴重影響了思政課教學的效果:一是重期末考試成績,輕平時成績的考核,以致很多學生平時學習不認真,臨到考試,學生只要翻翻書、抄抄資料就可以輕松過關。這樣一來,考試成績的高低就與學生平時學與不學、學多學少、學好學壞沒有必然的聯系,從而嚴重地影響了學生學習思政課的積極性和主動性;二是平時成績的考核評價缺乏一個客觀、公平、公正的考核評價標準以及多方聯動的考核評價體系,再加上對平時成績的考核評價比較費時費力,實際操作起來難度很大,這使得平時成績的考核往往流于形式,不能真實地反應學生的平時表現;三是期末考試方式比較單一,題型比較固定,有些題目比較呆板且往往脫離社會實際,以致很難真實檢測出學生的學習效果和教師的教學效果。針對上述這些考核評價中存在的問題,我們認為主要應該從以下兩個方面不斷改進和完善思政課的考核評價機制,從而提高思政課教學的實效性:一是完善平時成績考核評價機制,制定客觀、公平、公正的考核評價標準以及多方聯動的考核評價體系,加大平時成績考核力度,拓展平時成績考核內容,尤其是在平時成績的考核評價方式上,要大膽創新,突破當前單純由教師評定的格局,充分體現主體性教學的特色,轉而由教師和學生共同進行考核評價,即由學生自我評價,同學互相評價或者小組評價,最后再由教師進行綜合評價;二是要改進期末考試考核方式,重視考查學生理論聯系實際的能力,尤其是在考試內容上,既要注重考查學生對基本理論知識的掌握,更要注重考查學生理論聯系實際的能力,即運用所學知識分析問題和解決問題的能力,因為“運用知識不僅是使知識得到深化和發展的最重要的、主要的途徑,而且也是檢查和考核知識的最重要的、主要的途徑”[4]。只有這樣,才能充分激發學生學習的自主性、能動性和創造性,從而不斷提高思政課教學的效果。

(六)強化實踐教學

自2010年全面推行思政課主體性教學改革以來,我校個別思政課課程及少數教師也結合實際情況組織學生積極開展了形式多樣的實踐教學活動,比如《綱要》課,已經連續五年展開了較大規模的校外參觀考察活動,并且取得了一定的成效;筆者多年來也組織學生開展了社會調查和專題調研等實踐教學活動,深受學生喜愛。然而,由于活動經費、實踐場地、交通安全和組織管理等多方面因素的限制,使得實踐教學活動的形式還不夠豐富,課程實施實踐教學活動的面還不夠廣,真正能夠有機會參與到實踐教學活動中的學生還不夠多,因此,從總體上看,實踐教學在提高我校思政課教學實效性上所發揮的作用還十分有限。為切實提高思政課教學的實效性,充分發揮實踐教學的育人功能,就有必要從以下三個層面下功夫:首先,從學校層面。需要院系領導轉變觀念、提高認識,進一步加大思政課實踐教學活動的經費投入,努力建設一批與我校對接的相對穩定的思政課實踐教學基地,從而為實踐教學活動的順利開展提供資金支持和場地保障。其次,從教師層面。需要思政課教師不斷加深對實踐教學重要性的認識,加強理論與實踐的緊密聯系,避免空談理論,避免“知行”脫節。最后,從學生層面。需要學生積極、主動參與實踐教學活動,主動走出校園、走進社會、融入生活,了解社會現狀,關注社會發展,通過豐富多彩的社會實踐活動來豐富和發展自己的理論知識,增強自己的發現、分析和解決問題的能力,進而全面提升自己的綜合素質。

參考文獻:

[1]張天寶.試論主體性教育的基本理念[J].教育研究,2000(8):13-18.

[2]陳桂生.教育原理[M].上海:華東師范大學出版社,2000:17.

[3]何善亮.主體性原則:有效教學的根本原則[J].教育科學論壇,2007(12):11-14.

[4]瓦·阿·蘇霍姆林斯基.給教師的建議[M].杜殿坤,譯.北京:教育科學出版社,1984:288.

(責任編輯:薄言)

中圖分類號:G444;G642.O

文獻標識碼:A

文章編號:1OO7-5348(2O15)11-O14O-O9

[收稿日期]2015-09-12

[作者簡介]蔣國保(1971-),男,湖南桂陽人,韶關學院思想政治理論課教學部副教授,碩士;研究方向:生態倫理與高校思想政治教育。

The Investigation and Countermeasure Research on the Subject Teaching of Ideological and Political Theory Course: A Case Study of Shaoguan University

JIANG Guo-bao

(DePartment of Ideo1ogica1 and Po1itica1 Teaching,Shaoguan University,Shaoguan 512005,Guangdong,China)

Abstract:Subject teaching is a kind of new teaching mode which focuses on the imPortance of teachers' and students' subject status. It can arouse the students' 1earning autonomy,initiative and creativity with the he1P of mode of subject teaching in Ideo1ogica1 Education. It is the key Point in imProving the effectiveness. Since the reform of Ideo1ogica1 and Po1itica1 theory course in June 2010,Shaoguan University has accumu1ated rich exPerience in the teaching of teachers and students,but there are sti11 many Prob1ems. In order to imProve the effectiveness of the subject teaching of Ideo1ogica1 and Po1itica1 theory course,we shou1d enrich the teaching content,imProve teaching methods and teachers' qua1ity,reconstruct the re1ationshiP between teachers and students,Perfect eva1uation mechanism and strengthen the Practice teaching aPProach.

Key words:Shaoguan university;ideo1ogica1 and Po1itica1 theory course;subject teaching;effectiveness