基于卓越工程師培育的建環專業課程體系研究

韓如冰 徐志茂 王亮

建環專業在經歷了60年的發展后,將學科定位在服務于建筑行業的機電工程專業。培養的大批人才在人工環境創造崗位發揮著重要的作用。隨著經濟的迅速發展和人們對于環境舒適性要求的不斷提高,建環專業培養的人才將面臨更加繁重的任務。為此,我國2005年建立了“注冊勘察設備工程師”制度,通過工程師注冊考試提高建環專業從業者的專業技能水平;2010年6月啟動了實施“卓越工程師教育培養計劃”,旨在從高校培養抓起,提高建環本科畢業生的培養質量。這兩項舉措無疑給建環普通本科教育帶來了新的機遇和挑戰。

通過對國外的工程教育體系研究發現,發達國家在認證教育和工程師的培育方面,起步較早,效果明顯。美國和德國的工程教育專業認證和注冊工程師制度對大學工程教育培養有明確的導向性,不但要求注重數學、物理等基礎學科的理論知識教育,還強調理論聯系實際,加強實踐能力的培養,整個社會形成良好的培育環境。比如,政府投入提高工程教育質量、企業投入提高員工專業技術水平,保障了工程師的繼續教育,使得工程師的培育具有可持續性,能夠確保行業一直處于高端水平。美國和德國工程師培養的成功經驗對我國工程教育體系有啟示作用,也對建環專業卓越工程師的培養提供前車之鑒。本文依據與企業聯合培養的經驗及國內人才需求的特點,展開對建環專業普通本科教育與建環專業卓越工程師的培養體系的探討,提出在卓越工程師培養的背景下本科生培養課程體系建設的建議。

一 建環專業的發展現狀

根據2013年底的統計數據,設有建環專業的高等院校有180多所,一本、二本、三本都在開辦同類專業,師資和生源質量差別很大,辦學層次參差不齊。近些年建環專業本科教育在“擴寬基礎、淡化專業”的口號影響下,外語、數學、計算機、人文社科類課時比重明顯增加,基礎知識一般比較扎實。但專業課學時相對減少很多,與2001年相比,專業課學分減少20個左右,相當于縮減了5~8門的課程,致使畢業生專業知識明顯不能滿足對工程師的基本要求。因此,我國開始探索工程師培育的途徑。作為在設計院工作過一段時間的筆者,也對建環專業本科教育的培養目標、課程體系建設方面進行了深入思考。

建環專業本科教育是面向全國建筑行業、機電行業培養具有產品研發、系統設計、生產營銷、安裝調試、物業管理等能力的人才。但是大學作為工程師培養的搖籃,無疑需要充分考慮未來工程師應該具備的專業技能要求。換句話說,建環專業本科教育對工程師培養目標的滿足程度也從一個側面說明了本科教育的培養質量。卓越工程師畢業后應該具有一定的創新能力、組織協調能力和工程應用能力。那么建環本科教育在滿足工程教育的基礎上,應該有獨立的知識結構、知識培養與能力培養的體系,同時提高實踐能力和創新能力。

二 卓越工程師培養課程體系

建環卓越工程師的培養目標是在建環本科教育培養目標的基礎上進一步提高要求而提煉出來的。卓越工程師培養要求學生通過卓越工程師班的培育后,應具有堅實的自然科學基礎、人文社會科學基礎、扎實的建筑環境與能源應用工程專業基礎,獲得建筑設備工程師基本實踐訓練,具有較強的工程實踐能力、社會適應能力、溝通與組織管理能力,以及具有創新素質、敢為人先的探索精神與拼搏精神的實用型高素質建筑環境與能源應用工程專業人才。

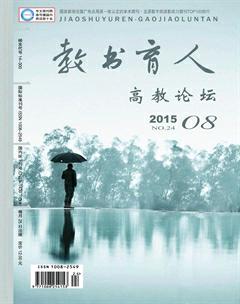

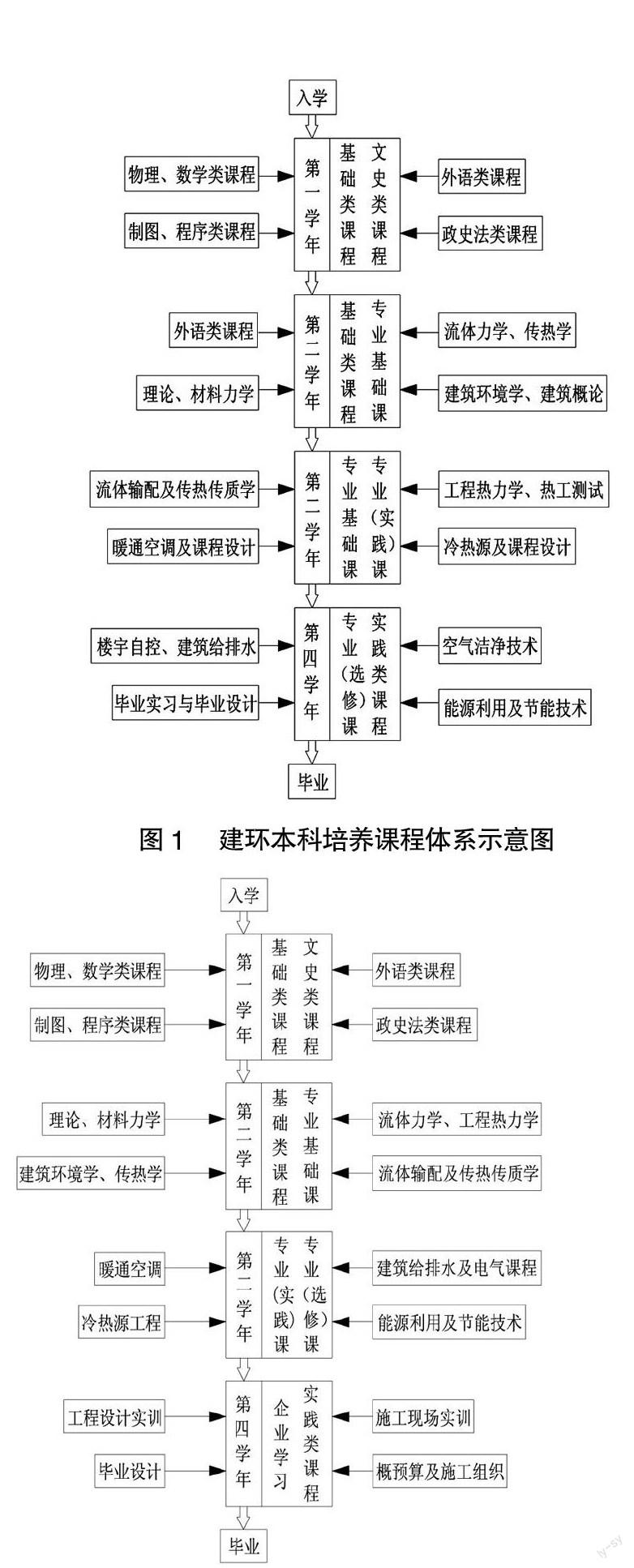

卓越工程師課程體系與普通本科教育課程體系,雖然學制都是四年,但是由于培養目標的不同,課程體系也有所不同。詳細的課程體系見圖1和圖2。

通過對圖1和圖2對比不難發現,卓越工程師培養是將四年的理論課程壓縮為三年,第四學年學生進行企業學習、工程鍛煉。這種“3+1”的培養模式也是目前卓越工程師培養普遍采用的方式。一年的工程鍛煉和積累會讓學生的專業技能大幅度提高,然而對于本科教育而言,不可能給學生那么長的實踐時間,那么就需要加強課程體系建設,使理論課程讓位于實踐環節,或者說,至少是給實踐環節充足的學時數量。

三 專指委對建環專業的課程體系的定位

建環專業的名稱幾經修訂,培養目標和定位也經過了很多次調整。基于社會發展需要和必須與國際接軌的現狀,專業指導委員會建議,由教育部印發《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》《普通高等學校本科專業設置管理規定》等文件,明確提出將“建筑節能技術與工程”“建筑設施智能技術(部分)”“建筑環境與設備工程”合并為“建筑環境與能源應用工程”。突出“能源應用”是在國際國內能源資源消耗巨大并日漸匱乏的背景下提出的,以普通本科教育為抓手,全面加強建筑節能和能源應用知識培養。

四 課程體系需要完善的實踐基地

從圖1和圖2的對比不難發現:卓越工程師的培養計劃是在普通本科培養計劃的學期上進行調整,即在三年內完成四年的理論課程學習和相關的實踐課程(畢業實習和畢業設計除外),而課程體系的實質內容并沒有發生改變。突出的區別在于卓越工程師的培養計劃中,給了整整一年的時間進行實踐鍛煉,即進入企業實習。建環本科教育注重實踐環節的培養就應該建立完善的實踐基地,實踐基地涉及的范圍要廣,而且具有穩定性,指導實踐的導師應該與理論課程老師分開。實踐基地至少包括:設計單位、施工單位(能持續提供施工現場)、生產企業等。在認識實習、生產實習和畢業實習階段確實能夠參與力所能及的工作或者協助工作,在實踐中學習,在學習過程中將理論付諸實踐。除了基礎理論課程,凡牽涉到應用的理論和技術都應該開設至少4個課時的現場授課,加強學生的工程意識。課程設計和畢業設計環節應該加強設計深度,力爭達到施工圖的標準,讓學生畢業后很快就能夠適應工作。

五 對策建議

普通本科教育應該在卓越工程師培養方案的基礎上,合理利用社會資源,建立長效機制。國家應該促使建筑行業和機電行業的企業提供更多的實習崗位,甚至可以將企業提供實習崗位的多少計入企業績效考核。比如,設計院按照資質高低分別規定必須提供一定的崗位給在校實習生,設計圖紙必須有一定數量的在校實習生參與設計抑或是方案設計。高校應該理順辦學層次,強化專業特色,調研往屆畢業生的工作現狀及用人單位需求,不斷完善培養方案,不能一個培養方案執行很多年不變。理論知識培養應能對實踐和創新活動起到奠定基礎、引導發展的作用。校企聯合辦學是推動建環本科教育的一個抓手,建立一定數量的穩定的實踐基地,加大工程實踐培養力度,滿足現代建筑行業和機電行業對高質量、高素質、規模化的建環工程師人才的需求。本科任課教師作為理論和專業技能的傳授者,應該具有扎實的理論基礎和豐富的工程經驗,才能把握理論知識的重點,才能給予學生正確的引導。基于卓越工程師培養下的普通本科教育需要轉變教育觀念,不斷探索并開拓新的教育教學和實踐模式,為社會培養更多的卓越工程師。

參考文獻

[1]董春橋,楊家寬.建環專業應用型創新人才培養探討[J].高等建筑教育,2012(6):49-52.

[2]婁平,張小梅,等.美、德工程師培養模式對我國“卓越工程師”培養的啟示[J].中國電力教育,2012(3):57,75.

[3]潘艷平,包秋燕,江吉彬.基于卓越工程師培養的本科實踐教學體系改革[J].實驗室科學,2011(6):213-215,

220.

[4]林健.面向“卓越工程師”培養的課程體系和教學內容改革[J].高等工程教育研究,2011(5):1-9.

[5]宋佩維,卓越工程師創新能力培養的思路與途徑[J].中國電力教育,2011(7):25-27,29.

[6]張安富,劉興鳳.實施“卓越工程師教育培養計劃”的思考[J].高等工程教育研究,2010(4):57-59.