基于公共資本資產(chǎn)問責(zé)視角的非營利組織治理

李宇立

【摘 要】 相對于營利性組織而言,非營利組織的治理具有特殊性和內(nèi)生性障礙。文章從非營利組織資源的公共資本資產(chǎn)屬性出發(fā),通過梳理非營利組織治理中的委托代理關(guān)系,系統(tǒng)分析了內(nèi)部控制與外部監(jiān)管相耦合的組織治理架構(gòu),并指出,非營利組織有效治理的核心是公共資本資產(chǎn)的運營問責(zé),而業(yè)績評價和信息披露則是問責(zé)得以落實的兩大基礎(chǔ)。

【關(guān)鍵詞】 非營利組織; 公共資本資產(chǎn); 問責(zé); 業(yè)績評價; 信息披露

中圖分類號:F235;C912.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1004-5937(2015)16-0035-08

一、引言

近年來,我國非營利組織的數(shù)量和融資能力迅速增長。至2011年底,全國共有社會組織46.2萬個。僅以基金為例,2012年基金會中心網(wǎng)(CFC)TOP100的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,公募基金的平均凈資產(chǎn)為2.73億元,非公募基金也達(dá)1.86億之多;公募基金的平均收入為1.08億元,非公募為0.93億元。但是,非營利組織內(nèi)部管理和對其監(jiān)管的完善遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有跟上組織自身發(fā)展的速度。非營利組織公信力的下降迫使我們必須對該類組織治理的理論和實務(wù)問題進(jìn)行深入分析。考慮到組織運行的合規(guī)性和運行效果,非營利組織的管理者逐漸意識到企業(yè)化管理的必要性(Frumkin,2003)。然而,非營利組織在教育、衛(wèi)生領(lǐng)域的活動與營利性組織的界限較為模糊,相當(dāng)規(guī)模的營利性組織對非營利組織進(jìn)行了初始投資(即公益創(chuàng)投),一部分非營利組織開展?fàn)I利性業(yè)務(wù)活動的趨勢在擴(kuò)大。與此同時,對非營利組織加以治理的難度也在增大。為了實現(xiàn)有效治理,非營利組織的管理必須從Government向Governance轉(zhuǎn)變,它的參與者也應(yīng)當(dāng)從政府拓展到社會公眾。那么,非營利組織治理的特殊性及其障礙有哪些,如何基于組織資源的屬性構(gòu)造組織治理的框架,有效治理的核心與基礎(chǔ)又是什么?本文將針對這些問題予以系統(tǒng)分析。

二、非營利組織治理的特殊性及其內(nèi)生性障礙

(一)產(chǎn)權(quán)關(guān)系阻斷,動搖內(nèi)部監(jiān)督基礎(chǔ)

與營利性組織相比,非營利組織具有資源來源主體志愿性、組織行為和資源公益性、非營利性特征外,最為特殊的是,不存在營利組織中的所有者權(quán)益問題。在企業(yè)契約關(guān)系中,正是由于“授權(quán)”和“受權(quán)”,投資者對資源的所有權(quán)演化成法人財產(chǎn)權(quán),法人財產(chǎn)權(quán)進(jìn)一步分化為科層組織各層級的經(jīng)營決策權(quán)。內(nèi)部控制(含內(nèi)部監(jiān)督)的途徑自然被引向內(nèi)部管理制度、臨時性內(nèi)部契約和組織文化。內(nèi)部控制/監(jiān)督權(quán)的形成與分化過程如圖1所示。也正是由于非營利組織的凈資產(chǎn)不存在權(quán)屬問題,表面上看消除了所有者和管理者之間的委托代理問題,但是卻動搖和弱化了內(nèi)部監(jiān)督的基礎(chǔ)。也就是說,當(dāng)創(chuàng)始人和捐贈人將資源投入到非營利組織中之后,他們就喪失了這些資源的所有權(quán),因為缺乏類似企業(yè)中股東這樣具有“投票權(quán)”的廣泛的行為主體約束管理者的行為,使得對非營利組織理事會等高級管理人員的問責(zé)處于真空狀態(tài)。

(二)政府補助與政府“庇護(hù)者”角色的困頓

包括中國紅十字會總會和部分地方紅十字會在內(nèi)的相當(dāng)一部分非營利組織,受民政部和業(yè)務(wù)主管部門雙重管理,其主要收入不僅來自于法人和自然人的捐贈,政府補助也占有較大比重。他們以此為由一直使用行政事業(yè)單位會計制度規(guī)范進(jìn)行會計核算與信息披露。正因為如此,這類非營利組織在開展社會性、公益性業(yè)務(wù)活動時往往受到政府的庇護(hù),同時組織發(fā)展的目標(biāo)和戰(zhàn)略也必然受到政府的干預(yù),進(jìn)而導(dǎo)致該類非營利組織發(fā)展的畸形和能力的低下。

(三)并非絕對的“非營利性”

現(xiàn)實中,非營利組織和營利性組織之間的合作愈發(fā)密切,公益創(chuàng)投、非營利組織對外投資的比例和規(guī)模逐漸擴(kuò)大。一方面,非營利組織可以在社會和人力資本層面有效利用企業(yè)的優(yōu)勢,從而實現(xiàn)效率的提升;另一方面,企業(yè)則可從非營利組織的社會聲譽中獲益。與此同時,很多非營利組織也在從事多樣化的商業(yè)活動,以便獲得更多的經(jīng)濟(jì)資源、提升組織效率并有助于實現(xiàn)組織使命。這就必然引發(fā)公眾對非營利組織非營利屬性是否依然存在的質(zhì)疑。另外,非營利組織從事生產(chǎn)經(jīng)營的資源具有無償性(即不存在資本成本)、利用了既有的公共關(guān)系和公眾印象,有不公平競爭的嫌疑。更為重要的是,非營利組織固有的組織文化與營利性行為具有固有的不兼容性,非營利組織的營利性活動極易導(dǎo)致組織使命的偏移。

(四)非營利組織違法事件缺乏上訴主體

由于缺乏上訴主體,很少見到非營利組織被訴訟的先例。因此,法律的事后監(jiān)督與懲罰無法起到威懾作用。附帶地,縱使非營利組織聘請了注冊會計師對其報告進(jìn)行獨立審計,在注冊會計師計未能勤勉履職、出具虛假審計報告而給利益相關(guān)者帶來損失時,依舊缺乏上訴主體對其予以法律制裁。

(五)具有最為廣泛的利益相關(guān)者

近年來,美國一些州開始仿照SOX法案制定非營利組織信息披露的相關(guān)法規(guī)。遺憾的是,實施類似法規(guī)的各州其非營利組織的管理并未得到改善(Reiser,2004;Irvin,2005)。究其根本在于:基于股東視角的制度規(guī)范并不適用于非營利組織,非營利組織不是出資者所擁有的組織,而是典型的利益相關(guān)者組織(Mulligan,2007)。以利益相關(guān)者理論為基礎(chǔ)來分析非營利組織時,需要界定到底哪些人屬于利益相關(guān)者,就受托責(zé)任的履行而言,非營利組織的管理層向誰負(fù)責(zé)?現(xiàn)實是,將非營利組織的“利益相關(guān)者”如同營利組織那樣進(jìn)行準(zhǔn)確的分類較為困難,故那些對非營利組織組織目標(biāo)產(chǎn)生影響和受其影響的群體或個人均構(gòu)成非營利組織的利益相關(guān)者(Freeman,1984)。一方面非營利組織及其資源捐贈者享有稅收優(yōu)惠(或豁免)、非營利組織獲得的政府補助源于國家稅收,其間蘊含了整個社會公眾的利益;另一方面,公眾的態(tài)度和行為對非營利組織的運營與發(fā)展具有廣泛而深刻的影響。因此,非營利組織的利益相關(guān)者除卻通常意義上的創(chuàng)始人、捐贈者、受益者、志愿者之外,更為廣泛地包括了整個社會公眾群體。需要說明的是,無論是股東價值至上論還是利益相關(guān)者理論,這些理論能夠存在并發(fā)揮作用的現(xiàn)實基礎(chǔ)是法律。遺憾的是,目前我國尚缺乏與憲法相銜接的非營利組織基本法。

三、非營利組織資源的屬性:公共資本資產(chǎn)

如前所述,非營利組織最初從創(chuàng)始人、捐贈者和政府獲得資源。這些用于捐贈的資源享有稅收優(yōu)惠(或豁免),而來源于政府的補助系國家稅收的再分配。即使是非營利組織從事營利性業(yè)務(wù)而獲得的收入從根本上也是以上述資源為資本獲得的收益。因此,非營利組織的資源蘊含了整個社會公眾的利益,具有公共(或社會)資本資產(chǎn)屬性(Bryce,2005)。這里同時使用了“資產(chǎn)”和“資本”兩個詞,分別從(社會)價值創(chuàng)造和增值兩個方面強(qiáng)調(diào)非營利組織擁有資源的屬性。而“公共(或社會)”不僅僅是組織資產(chǎn)財產(chǎn)權(quán)的主體,而且是組織資產(chǎn)收益權(quán)的主體。當(dāng)我們把非營利組織看作公共(社會)資本資產(chǎn)的代理人時,非營利組織治理實踐就找到了化解非營利組織治理內(nèi)生性障礙的“鑰匙”。

所有社會公眾是非營利組織資源的供給者,其間的差別無非是直接供給或是間接供給,同時,服務(wù)于特定社會群體是非營利組織的契約義務(wù)。從這個角度上講,公眾不僅僅是非營利組織運營的市場環(huán)境,更是非營利組織產(chǎn)權(quán)關(guān)系中的最終虛擬所有者。既然非營利組織的資源屬于公共資本資產(chǎn),那么社會公眾、專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)對其監(jiān)督是必然的。公共資本資產(chǎn)和其他資源一樣是有限的。也就是說,非營利組織之間具有競爭關(guān)系,良好的內(nèi)部控制是其贏得信賴、獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。在非營利組織市場中,公眾具有對非營利組織運行情況進(jìn)行了解并評價的需求,同時,無論是捐贈者還是作為代理人的非營利組織,其稅收減免都使得非營利組織的業(yè)績披露不僅僅是道德問題,更是一個必須履行的契約義務(wù)。

四、非營利組織治理架構(gòu):委托代理范式下外部監(jiān)管與內(nèi)部控制的耦合

(一)非營利組織治理中的委托代理關(guān)系

當(dāng)把非營利組織放至委托代理范式中時,以信息披露和業(yè)績評價為基礎(chǔ)的問責(zé),乃至內(nèi)部控制與外部監(jiān)管問題都被內(nèi)生于委托代理模型中。在這個模型中,有三類關(guān)系需要得到妥善解決:非營利組織資源提供者(包括創(chuàng)始人、捐贈人、政府、社會公眾)與非營利組織之間的代理問題;監(jiān)管機(jī)構(gòu)與非營利組織之間的監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系;非營利組織資源提供者與監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的委托代理關(guān)系。非營利組織和監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為范式中的代理人必須有能力履行與非營利組織資源提供者之間的代理契約。就非營利組織而言,公共資本資產(chǎn)的保全、積聚與分配,以及組織使命的履行情況必須被組織契約的各方清晰地理解,進(jìn)而才能履行受托責(zé)任。

另外,政府在部分非營利組織中充當(dāng)了資源提供者的角色。針對這個問題,有學(xué)者認(rèn)為政府應(yīng)當(dāng)從中退出。但是,英美兩國的實證研究證據(jù)顯示,政府補助并未對私人捐贈產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”(Posnett and Sandler,1989;Okten and Weisbrod,2000)。此外,在非營利組織契約關(guān)系中,監(jiān)管機(jī)構(gòu)是包含所有資源提供者的代表。監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為公眾的代理人在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上判斷組織行為恰當(dāng)性的重要依據(jù)是:其行為是否在契約框架內(nèi)。

(二)內(nèi)部控制與外部監(jiān)管的耦合

1.非營利組織內(nèi)部控制的作用與特點

Greenlee et al.(2007)指出,社會公眾早已不再想當(dāng)然地完全信賴非營利組織。喪失信賴的原因往往在于:組織內(nèi)部的腐敗,低效率,未能積極地響應(yīng)、問責(zé)和承諾。當(dāng)契約承諾被違背,制裁則是必然的。Petrovits et al.(2011)的研究表明,內(nèi)部控制的漏洞與后續(xù)公共支持的力度呈明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系。而且甚至?xí)娫谄渌菭I利組織中的捐贈行為產(chǎn)生負(fù)面影響(Greenlee,2000)。可見,非營利組織公信力的獲得以及組織生存發(fā)展的能力在很大程度上取決于組織的自律,即健全有效的內(nèi)部控制體系。

雖然COSO框架被廣泛推薦成為最為普遍使用的內(nèi)部控制實踐的基礎(chǔ),但是并非COSO框架提及的所有控制方法都適用于非營利組織(Rost et al.,2010;Petrovits et al.,2011)。最基本的,內(nèi)部控制的目標(biāo)服從于組織目標(biāo),非營利組織的目標(biāo)和以營利為目的的企業(yè)的組織目標(biāo)具有顯著的差異,進(jìn)而內(nèi)部控制的目標(biāo)也就不完全相同。同時,COSO框架中的五要素在整個企業(yè)內(nèi)部控制體系中的作用在非營利組織中也未必等同。例如,胡楊成(2012)的研究已經(jīng)證實環(huán)境變動對非營利組織績效的直接影響并不顯著。非營利組織內(nèi)外部環(huán)境相對穩(wěn)定,面臨的主要風(fēng)險相對單一,風(fēng)險評估的地位和作用與企業(yè)不可同日而語。此外,分權(quán)狀態(tài)下,非營利組織員工和基層管理者對決策權(quán)“劫持”的可能性較大。非營利組織的事業(yè)或項目具有特殊性,在具體的業(yè)務(wù)操作過程中,員工和基層管理者具有較強(qiáng)的自主性,即工作中具有的獨立性強(qiáng)以及個人在安排工作中和完成任務(wù)中所擁有的決定工作程序的權(quán)力的程度高,從而員工和基層管理者能夠獲取最原始、最重要的信息,組織的管理和決策就容易被員工所“俘獲”(例如,哪個地區(qū)或哪個人更應(yīng)該獲得資助以及資助的數(shù)額)。但無論非營利組織內(nèi)部控制如何特殊,它都應(yīng)當(dāng)基于組織的使命和持續(xù)運營能力,圍繞效率、效果和公平三個主題設(shè)定目標(biāo)、完善與優(yōu)化內(nèi)部控制體系,并從根本上贏得公眾的信賴。

2.非營利組織外部監(jiān)管的必要性與監(jiān)管的方式

20世紀(jì)90年代,著名的基督教慈善組織——救世軍(The Salvation Army)發(fā)生重大欺詐事件,進(jìn)而引發(fā)了西方國家對非營利組織究竟該如何監(jiān)控的大討論。由于非營利組織的捐贈者缺少企業(yè)投資者那樣的激勵去監(jiān)督組織資源的分配,通常直到組織的低效率和丑聞發(fā)生才令其選擇其他組織從事捐贈活動。非營利組織管理者瀆職的可能性和所有者實質(zhì)性的缺位、捐贈者與志愿者的疏離都使得外部監(jiān)管成為必要,進(jìn)而減少非營利組織資源獲得和分配的代理成本。由于非營利組織的交易特征多樣化,需要特殊管制機(jī)制以消除或減弱協(xié)調(diào)失靈的影響。與中國“重入口、輕過程”的管理原則不同,英美等國對非營利組織的監(jiān)管具有“重過程管理、輕入口控制”的特征。這一點值得我們學(xué)習(xí)借鑒。通常,對非營利組織的外部監(jiān)管可以分為三類:法規(guī)監(jiān)管、公眾監(jiān)督和行業(yè)自律。

目前我國正在起草“非營利組織法”,這將填補我國非營利組織領(lǐng)域法律制度建設(shè)的空白。同時,有效的法規(guī)監(jiān)管還必須有明確的監(jiān)管主體。由于歷史原因,我國相當(dāng)一部分非營利組織“官辦”色彩濃厚,為了避免政府機(jī)構(gòu)之間的職責(zé)交叉與推諉,可以參考美國將非營利組織的監(jiān)管納入至法律系統(tǒng)(而不是目前的行政法規(guī)體系),在省級檢察院中設(shè)立諸如“慈善事務(wù)委員會”的機(jī)構(gòu),由檢察院對非營利組織的非法行為進(jìn)行公訴(而不是由政府行使行政管理權(quán));通過“慈善事務(wù)委員會”增大執(zhí)法的力度、拓寬執(zhí)法的范圍,進(jìn)而從法律層面落實非營利組織的公共資本資產(chǎn)受托責(zé)任。當(dāng)然,事前的信息披露制度以及事后的審計和懲處制度是法規(guī)監(jiān)管的重要內(nèi)容。

公眾監(jiān)督在非營利組織監(jiān)管體系中占有重要地位。一旦社會公眾意識到非營利組織資源的公共資本資產(chǎn)屬性,他們就有動力對非營利組織的欺詐、誤導(dǎo)性募款、濫用善款等行為予以發(fā)掘和舉報,促使非營利組織的合法運作和健康發(fā)展。

除法規(guī)監(jiān)管和公眾監(jiān)督以外,非營利組織還需要道德和責(zé)任感驅(qū)動之下的自律。自律組織能夠匯集大批專業(yè)人士,他們對非營利組織相關(guān)法規(guī)、發(fā)展環(huán)境、自身狀態(tài)、行為模式都有著清晰的認(rèn)識。同法規(guī)監(jiān)管和公眾監(jiān)督相比,非營利組織行業(yè)自律的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在更靈活、更富有效率和事前預(yù)防方面。

3.非營利組織內(nèi)部控制與外部監(jiān)管的結(jié)合點及其銜接

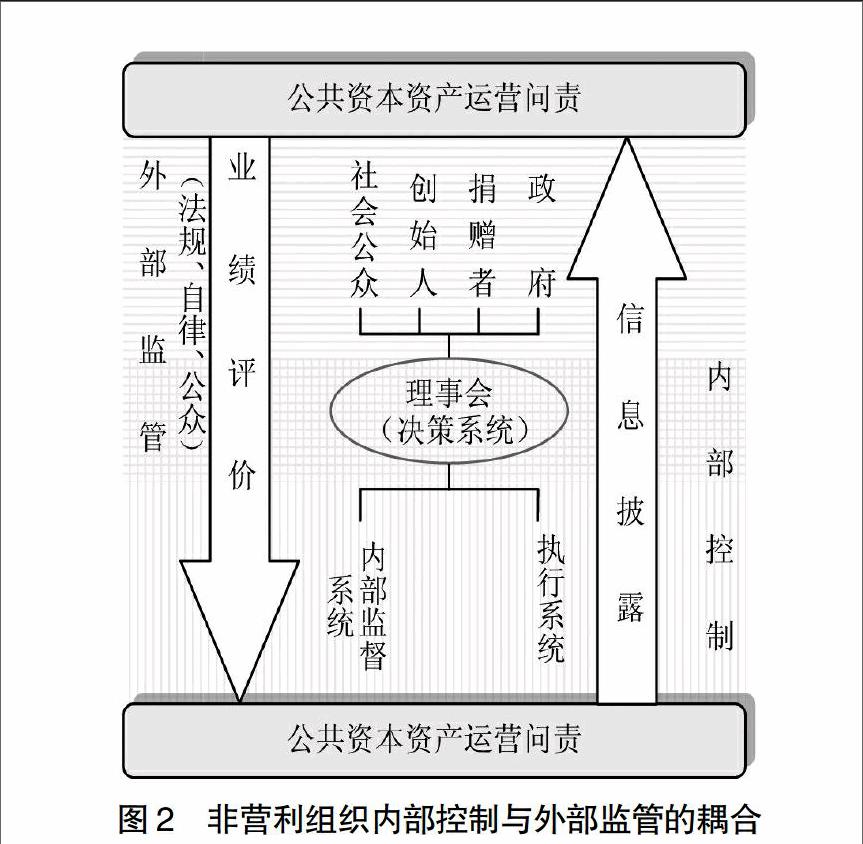

非營利組織發(fā)展的最大障礙是相對無效的非營利組織治理和缺乏實質(zhì)性的問責(zé)約束(Goldschmid,1998)。現(xiàn)實亦表明,非營利組織內(nèi)部控制的缺陷從根本上是問責(zé)的缺失。與此同時,無論是法規(guī)監(jiān)管、公眾監(jiān)督還是行業(yè)自律,問責(zé)是公共資本資產(chǎn)受托責(zé)任履行的基本保障和實現(xiàn)方式。而問責(zé)的基礎(chǔ)則是自上而下的業(yè)績評價以及自下而上的信息披露(見圖2)。在非營利組織社會聲譽的保護(hù)及其功能的發(fā)揮方面,內(nèi)部控制與外部監(jiān)管具有同等重要的作用,二者之間必須保持耦合狀態(tài)。

在非營利組織的治理架構(gòu)中,一方面要使外部能夠?qū)M織實施有效監(jiān)管,另一方面還要保證非營利組織自身能夠及時地調(diào)整自己的組織行為(如同公司制企業(yè)一樣高效地完成使命);那么,作為非營利組織高級管理層的理事會就必須能夠被影響,且能夠?qū)Ψ菭I利組織的行為產(chǎn)生有力的影響。由于非營利組織的產(chǎn)權(quán)關(guān)系與企業(yè)有著根本的不同,因此無法通過公司制企業(yè)設(shè)立股東會、監(jiān)事會、董事會進(jìn)行制衡,進(jìn)而實現(xiàn)內(nèi)部牽制。因此,理事會的人員構(gòu)成、決策的執(zhí)行與監(jiān)督機(jī)制就成為非營利組織治理的關(guān)鍵。

為了避免理事會成為組織的“門面”、理事“不做事”的情形,強(qiáng)調(diào)利益相關(guān)者的監(jiān)督與控制是必然的。就理事會的人員構(gòu)成而言,不僅僅應(yīng)當(dāng)包括創(chuàng)始人或其委派的高級管理人員,還應(yīng)當(dāng)依據(jù)組織資源的實際來源,吸納具有其他利益相關(guān)者的代表(即外部理事),從而形成外部監(jiān)管和內(nèi)部控制的人事基礎(chǔ)。在美國加利福尼亞州和紐約州,年收入超過100萬美元或資產(chǎn)超過300萬美元的非營利組織需要設(shè)立包括具有獨立身份成員的審計委員會。加利福尼亞州甚至還要求委員會對CEO和CFO薪金的合理性進(jìn)行審查。更有實證研究表明,理事會成員在識別管理人員業(yè)績及其評價標(biāo)準(zhǔn)方面具有卓越的能力,能夠?qū)芾砣藛T實施有效的監(jiān)督(Miller,2002)。因此,對理事會的問責(zé)成為了問責(zé)體系的關(guān)鍵,而外部理事將促使問責(zé)制的落實;同時,在非營利組織內(nèi)部,理事會這個最高決策系統(tǒng)還必須將內(nèi)部管理體系分化成決策執(zhí)行與內(nèi)部監(jiān)督兩個系統(tǒng),在實現(xiàn)組織內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,形成促進(jìn)理事會對組織進(jìn)行控制的有效機(jī)制。

五、非營利組織有效治理的核心:公共資本資產(chǎn)運營問責(zé)

(一)問責(zé)的意義

公眾的信賴是非營利組織唯一的、最為重要的資產(chǎn)(Fleishman,1998)。非營利組織之所以贏得信賴在于其充分的信息披露、有能力(Capability)進(jìn)行業(yè)績評價和有容量(Capacity)接受對自己業(yè)績的評價,以及在此基礎(chǔ)上建立起來的問責(zé)機(jī)制。也就是說,公眾的信賴來源于良好的非營利組織外部監(jiān)管與內(nèi)部控制機(jī)制。倘若一個非營利組織沒有健全的問責(zé)體系,它將會喪失組織資源的來源渠道,無法獲得戰(zhàn)略優(yōu)勢(Costa et al.,2011)。同時,問責(zé)的缺失致使組織目標(biāo)隨行為的異化發(fā)生偏移,最終導(dǎo)致最初設(shè)立時的組織使命無法實現(xiàn),進(jìn)而喪失非營利組織存在的理由。可見,問責(zé)不僅僅是概念化的或技術(shù)性的一個術(shù)語,更能夠?qū)θ说男袨楫a(chǎn)生深刻的影響。對問責(zé)制的強(qiáng)調(diào),一方面要求更為有效的組織內(nèi)部控制機(jī)制,另一方面也更為強(qiáng)調(diào)非營利組織監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用發(fā)揮。

(二)“誰”問“誰”的“什么”責(zé)

關(guān)于問責(zé)的主體,與企業(yè)的股東不同,非營利組織的既有捐贈者和出資人雖然關(guān)注捐贈資源的使用情況,但他們并不是最主要的利益相關(guān)者。他們單方面地對組織目標(biāo)的校準(zhǔn)無法確保組織目標(biāo)的實現(xiàn)。而廣泛的社會公眾則是對非營利組織目標(biāo)實現(xiàn)產(chǎn)生深刻影響的最為龐大的群體,他們關(guān)注的是整個社會資源分配的公平性和公正性。監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為公眾利益的代表監(jiān)控著組織行為的合法性,甚至受公眾之托還應(yīng)當(dāng)監(jiān)控非營利組織運營的效率與效果。由于非營利組織的目標(biāo)多樣化和利益相關(guān)者訴求多樣化,因此其問責(zé)體系也應(yīng)當(dāng)是多層次的。

1.基于科層制授權(quán)的內(nèi)部問責(zé)

內(nèi)部問責(zé)源于外部問責(zé)的需求,即外部期望的內(nèi)部化。對于非營利組織內(nèi)部而言,理事會作為科層組織中最高層級的決策者將權(quán)力逐級授予基層管理者,因此,所有的授權(quán)主體都是問責(zé)的主體,同時也是問責(zé)的對象。內(nèi)部問責(zé)是通過對組織內(nèi)部運行情況的分析和查詢對自身進(jìn)行評價和審查,包括組織內(nèi)部的項目團(tuán)隊或個人開展工作的方式和步驟,關(guān)鍵是如何提高運行的效率,其重點在于學(xué)習(xí)與改進(jìn),主要關(guān)注具體項目是否達(dá)到了既定的標(biāo)準(zhǔn)。因此,內(nèi)部問責(zé)同時強(qiáng)調(diào)對“結(jié)果”的控制和對“過程”的控制。當(dāng)然,內(nèi)部問責(zé)作用的發(fā)揮需要組織文化與之相配合。此外,內(nèi)部問責(zé)需要外部問責(zé)的監(jiān)督,以促使內(nèi)部問責(zé)的完善,非營利組織則應(yīng)當(dāng)向公眾提供履行了內(nèi)部問責(zé)的證據(jù)。如果沒有外部問責(zé),那么將無法確保內(nèi)部問責(zé)的有效實施。

2.基于公共利益的外部問責(zé)

外部問責(zé)制度是非營利組織向其外部的所有利益相關(guān)者所承擔(dān)的責(zé)任,最為基本的是保證其運行的合理性與合法性,最為重要的是社會資源(包括財政資源)的獲取、使用和利用情況。外部問責(zé)是對非營利組織某一期間內(nèi)運行結(jié)果的監(jiān)督與控制,其根本目的在于:利用外部問責(zé)誘導(dǎo)產(chǎn)生內(nèi)部變化。外部問責(zé)的基礎(chǔ)是法律,獨立審計則是外部問責(zé)實施的有效手段。但是,獨立審計在外部問責(zé)中具體能夠發(fā)揮的作用受預(yù)先設(shè)定的審計目標(biāo)的影響。

3.問責(zé)的責(zé)任類型

內(nèi)部問責(zé)與外部問責(zé)涉及的責(zé)任類型有所區(qū)別。外部問責(zé)包括戰(zhàn)略方面的責(zé)任以及組織功能方面的責(zé)任。組織戰(zhàn)略方面的責(zé)任與組織行為對社會和其他組織產(chǎn)生的影響相關(guān),包括社會、經(jīng)濟(jì)和使命三個方面:社會價值創(chuàng)造與社會責(zé)任;創(chuàng)始人和捐贈者的持續(xù)性支持(經(jīng)濟(jì)上的可持續(xù)性);與道德使命相關(guān)的組織生存。需要說明的是,社會責(zé)任是一種手段,而非一種結(jié)果。這種對過程的強(qiáng)調(diào)是與基于公平程序的政治、法律和司法制度相一致的。非營利組織的管理者被期待充分審視決策的潛在社會影響,并對決策程序負(fù)責(zé)、提供信息。組織功能方面的責(zé)任與資源的供給和使用相關(guān)。

內(nèi)部問責(zé)的責(zé)任類型與內(nèi)部控制的目標(biāo)是一脈相承的。具體包括:是否依據(jù)法律法規(guī)和內(nèi)部制度開展活動;開展的業(yè)務(wù)活動是否遵從組織的使命;是否富有效率地籌集和如實地分配(或使用)資金;是否恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了會計記錄并披露所有必需的信息。

(三)問責(zé)與業(yè)績評價和信息披露之間的關(guān)系

在非營利組織的管理中,需要對管理者和整個組織進(jìn)行評價,同時信息披露機(jī)制的構(gòu)建也是重要的(顏克高和陳曉春,2010)。首先,信息是問責(zé)的基礎(chǔ)。這些信息包括:運營、合規(guī)和社會價值三方面的內(nèi)容。其中運營信息包括資源的來源與利用情況、成本費用結(jié)構(gòu)以及財務(wù)結(jié)構(gòu)。特別需要說明的是,雖然組織具有“非營利”性質(zhì),但是成本信息是問責(zé)的重要信息,它深刻地反映了非營利組織管理者對公眾資源利用的方式和基本態(tài)度。財務(wù)信息對于非營利組織的內(nèi)外部利益相關(guān)者而言固然重要,同時非營利的組織屬性決定了非財務(wù)信息在信息披露中不容忽視的地位。正如Carman(2011)指出的,業(yè)績評價是解決代理問題的關(guān)鍵手段,更是問責(zé)的前提和基礎(chǔ)。有了業(yè)績評價的結(jié)果,問責(zé)才有可靠的依據(jù)。歸納起來,業(yè)績評價與信息披露的起點與歸宿在于通過問責(zé)來解除或強(qiáng)化公共資本資產(chǎn)運營委托代理關(guān)系,進(jìn)而實現(xiàn)非營利組織的有效治理;問責(zé)的兩個重要基礎(chǔ)即自上而下的業(yè)績評價和自下而上的信息披露。

六、問責(zé)的基礎(chǔ):業(yè)績評價與信息披露

(一)業(yè)績評價

1.非營利組織業(yè)績評價的復(fù)雜性及其原因

從非營利組織資源的社會資本資產(chǎn)屬性和委托代理角度看,對非營利組織的評價不僅要關(guān)注“3E原則”,更需要融入“倫理”方面的內(nèi)容。事實上,有兩個原因使得非營利組織的業(yè)績評價乃至問責(zé)的開展比營利性組織更為復(fù)雜。其一,非營利組織的使命通常面向社會公眾、以道德為基礎(chǔ),必須應(yīng)對多個具有競爭性的利益相關(guān)者的需求。其二,非營利組織財務(wù)上的可持續(xù)性并不能保證組織使命的實現(xiàn),同樣,非營利組織使命的實現(xiàn)并不代表在財務(wù)上具有可持續(xù)性。換言之,非營利組織并不具備營利性組織在“價值創(chuàng)造——業(yè)績——持續(xù)經(jīng)營”間的互動、自我強(qiáng)化機(jī)制。

2.非營利組織業(yè)績評價的關(guān)鍵點

從理性選擇理論角度來看,無論是組織的管理者還是外部利益相關(guān)者,他們都有在內(nèi)部進(jìn)行業(yè)績評價和對組織進(jìn)行業(yè)績評價的訴求。但是,他們評價的目的和對象存在差異。而組織的“使命”則是不同利益相關(guān)者對非營利組織及其管理者進(jìn)行業(yè)績評價形成共識的平臺。也就是說,“使命”是評價非營利組織歷史業(yè)績和未來行動的最有效的測度工具(Bryce,1992)。脫離組織使命開展業(yè)績評價是不恰當(dāng)?shù)模@必將導(dǎo)致問責(zé)“近視”的問題(即只關(guān)注非營利組織及其管理者短期的、片面責(zé)任的履行)。非營利組織使命的實現(xiàn)受持有資源的多寡及籌資行為的合理性、組織運行效率與組織管理者履職態(tài)度的影響。這些關(guān)鍵因素也正是非營利組織業(yè)績評價的關(guān)鍵點。

(1)持有資源的多寡及籌資行為的合理性

非營利組織雖然不存在股份的概念,但是仍有凈資產(chǎn),究其根本,源于運營所得和受贈。一方面,非營利組織需要足夠的資源從事運營活動,另一方面則因避免過度持有資源進(jìn)而防止組織內(nèi)部欺詐以及阻礙社會資源的有效利用。現(xiàn)實中,非營利組織普遍存在過度捐贈(即資源冗余)的情形,且往往是持續(xù)性的。針對過度籌資(或捐贈)形成的資源,非營利組織的管理者通常有四種選擇:繼續(xù)持有這些資源;進(jìn)行固定資產(chǎn)的投資以擴(kuò)充運營能力;增加對非營利事業(yè)項目的支出;通過增加薪酬或津貼的方式為自己牟取私利。可見過度持有資源的合理解釋之一是大額的凈資產(chǎn)能夠起到“財務(wù)緩沖”的作用。然而,Core et al.(2006)的研究表明,充裕的資源并非體現(xiàn)為更多的成長機(jī)會。逐漸形成的、冗余的資源也沒有諸如公司制企業(yè)那樣通過利潤分配的途徑返還給捐贈者。而對于捐贈者,組織中的冗余資源對于他們而言也是有機(jī)會成本的。就整個公共、非營利市場而言也存在資源配置不均等的社會問題。因此,持有資源的多寡及籌資行為的合理性是非營利組織業(yè)績評價中必須予以關(guān)注的內(nèi)容。同時,外部監(jiān)管與內(nèi)部控制的任務(wù)之一便是將非營利組織已經(jīng)持有的富余的資源引導(dǎo)到成長機(jī)會方面,避免長期過度籌資帶來更多的代理問題。

(2)組織的運行效率與組織管理者的履職態(tài)度

非營利組織的存在旨在支持或處理個人關(guān)心或者公眾關(guān)注的議題或事件。其運行效率集中體現(xiàn)在對議題或事件處理的及時程度方面,即充分利用獲取的資源盡最大可能完成符合組織使命的議題或事件。非營利組織運行效率可以從項目實施的絕對數(shù)予以反映。但是,非營利組織業(yè)務(wù)的開展具有較強(qiáng)的特定群體需求導(dǎo)向特征,而其籌資行為也應(yīng)當(dāng)是基于特定項目實際需要的。因此,對組織運行效率的判斷必須借助于募集資源使用情況的分析。換言之,募得的資源究竟有多少用于具體項目,以及直接成本和間接成本作為對募得資源的使用方式,二者之間的比例關(guān)系和內(nèi)在構(gòu)成反映了非營利組織運行的效率,同時折射出了管理者的履職態(tài)度。

3.關(guān)于核心指標(biāo)

業(yè)績評價體系由評價制度體系、組織體系和評價指標(biāo)體系三個子系統(tǒng)組成。其中,指標(biāo)是業(yè)績效評價內(nèi)容的載體,也是績效評價內(nèi)容的外在表現(xiàn)。結(jié)合上述非營利組織業(yè)績評價的關(guān)鍵點分析,如下七個指標(biāo)可以從不同角度綜合反映組織的業(yè)績。

(1)捐贈收入增長率

捐贈收入增長率反映非營利組織在某一期間內(nèi)獲得的捐贈的增長情況。較高的捐贈收入增長率一方面表明組織具有較強(qiáng)的發(fā)展能力,同時還表明組織的運作得到了更為廣泛的社會公眾的認(rèn)可。

(2)項目支出增長率

項目支出增長率反映組織在某一期間內(nèi)公益支出的增長情況。項目支出增長率較高意味著組織對社會的貢獻(xiàn)不斷增大,社會影響力逐漸增強(qiáng)。結(jié)合組織的收入情況,如果收入不變或有所增加,但項目支出增長率為負(fù),則說明組織資源未得到充分利用,存在資源過剩的潛在可能性與影響。

(3)項目支出率

項目支出率是某一公益項目(或所有公益項目)某一期間內(nèi)的支出總額占該公益項目(或所有公益項目)收入的比重。指標(biāo)值越大意味著組織獲得的公共資源的使用效率越高;反之則說明,組織獲得的具有公共資本資產(chǎn)屬性的資源被沉淀至組織內(nèi)部,尚未產(chǎn)生資源提供者期望的社會效益。

(4)凈資產(chǎn)擴(kuò)張率

凈資產(chǎn)擴(kuò)張率(即凈資產(chǎn)增長率)是組織本年凈資產(chǎn)增長額與同年初凈資產(chǎn)總額的比值,反映組織期間內(nèi)凈資產(chǎn)的增長情況。對于非營利組織而言,凈資產(chǎn)擴(kuò)張率越高,表明組織在一定時期內(nèi)凈資產(chǎn)擴(kuò)張的速度越快、可供使用的資源增速越快,同時,如果凈資產(chǎn)擴(kuò)張率長期保持較高水平,則組織內(nèi)資源冗余的可能性也越大。

(5)凈資產(chǎn)擴(kuò)張與項目支出比

凈資產(chǎn)擴(kuò)張與項目支出比能夠避免單獨使用凈資產(chǎn)擴(kuò)張率或項目支出率時對組織財務(wù)緩沖和成長機(jī)會的忽視。當(dāng)指標(biāo)值為負(fù)時,說明組織對資源的利用大于對資源的占有,或是早期沉淀的組織資源通過財務(wù)緩沖轉(zhuǎn)化成為成長機(jī)會。當(dāng)指標(biāo)值為正時,指標(biāo)值越大說明資源在組織中沉淀的越多,存在資源冗余的可能性越大,抑或組織正在涵養(yǎng)財務(wù)能力,尋求下一個成長機(jī)會。

(6)籌資費用率

非營利組織籌資費用的變化會對捐贈者的捐贈行為產(chǎn)生顯著的影響(Bowman,2006)。其中,籌資費用對捐贈者行為的影響是雙方面的(Okten and Weisbrod,2000)。一方面,廣告和信息費用的增加了增強(qiáng)了捐贈者的捐贈意愿;而另一方面,該類成本費用的增加也形成了負(fù)面的影響——捐贈者的成本隨之增加。因此,需要借助相對數(shù)——籌資費用率進(jìn)行相關(guān)業(yè)績評價。籌資費用率是某一公益項目(或所有公益項目)某一期間內(nèi)的籌資費用總額占該公益項目(或所有公益項目)募得資源的比例。該指標(biāo)值越大說明非營利組織的運行效率越低。反之則表明組織具有較高的運行效率。

應(yīng)當(dāng)注意的是,非營利組織中常常有在報告中顯示籌資費用為零的組織,而且該現(xiàn)象與組織管理者的薪金成正比(Ranjani et al.,2006)。這進(jìn)一步說明,管理者將籌資成本擠入了與項目有關(guān)的成本中,粉飾了業(yè)績,且存在這種情形的非營利組織管理者的履職態(tài)度不端。

(7)行政性(管理)費用比

行政性(管理)費用比是非營利組織一定時期內(nèi)行政性(管理)費用占成本費用總額的比例。該比例值越大說明組織的運行效率越低、履職態(tài)度越需要端正。反之表明組織管理者能秉承勤儉節(jié)約的行為準(zhǔn)則,對組織進(jìn)行高效的管理。有實證研究顯示,非營利組織的行政性(管理)費用越高,組織獲得的捐贈就越少(Tinkelman and Mankaney,2007)。這說明捐贈者通過成本費用結(jié)構(gòu)識別組織效率,進(jìn)而作為捐贈決策的依據(jù)。

特別需要說明的是,可采用移動加權(quán)平均的方法確定某一組織的核心指標(biāo)值,同時,考察指標(biāo)的變化趨勢,例如持續(xù)上升還是持續(xù)下降、是否呈現(xiàn)出“倒U”態(tài)勢(尤其是凈資產(chǎn)擴(kuò)張與項目支出比),更有利于對組織資源的使用加以動態(tài)監(jiān)控。

(二)信息披露

全面、公開、透明、渠道暢通的信息披露是落實問責(zé)、避免“外觀腐敗”懷疑、組織贏得信賴的重要基礎(chǔ)。與投資者利益至上的組織倫理和法律基礎(chǔ)不同,利益相關(guān)者組織理論基礎(chǔ)上的非營利組織信息披露并非簡單地遵循強(qiáng)制的信息披露制度,而是利用信息披露與利益各方進(jìn)行充分的信息溝通。畢竟組織的透明度越高,獲得公眾信任和支持的可能性越大。

1.信息披露的義務(wù)及其管制

非營利組織的資源具有公共資本資產(chǎn)屬性,從理論上講所有非營利組織都有全面地對外披露信息的義務(wù)。現(xiàn)實中,非營利組織獲得了稅收優(yōu)惠,其資源蘊含了廣泛的公眾利益,也應(yīng)當(dāng)無條件地對信息予以公開。同時,非營利組織信息披露沒有諸如營利性組織因擔(dān)心商業(yè)秘密泄露等因素的障礙。由此可見,非營利組織原本并不存在強(qiáng)制性信息披露或是自愿性信息披露的問題,信息披露是組織存在的內(nèi)生性需求。但是,非營利組織的外部監(jiān)管則需考慮其能力和成本(Irvin,2005)。因此,可以按照資源來源的廣泛程度決定信息披露外部監(jiān)管的范圍,即募集資金達(dá)到一定規(guī)模的非營利組織納入至信息披露外部監(jiān)管的范圍,監(jiān)管部門以公眾代理人的身份介入。但是,面向公眾進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的、全面信息披露是所有非營利組織不可推卸的責(zé)任和義務(wù)。

2.信息披露的內(nèi)容

非營利組織的目標(biāo)具有主觀性和非財務(wù)性特征。外部人士單純利用會計信息對慈善組織的業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督對組織費用的影響并不顯著(William et al.,2002)。也就是說,非營利組織利益相關(guān)者對信息的“有用性”的界定與企業(yè)的利益相關(guān)者不同。他們更關(guān)心的是組織資源的獲取、資源在項目中的使用以及組織行為產(chǎn)生的“社會福利”的情況。除了常規(guī)的組織基本信息和財務(wù)信息之外,非營利組織還應(yīng)當(dāng)定期披露的信息包括核心指標(biāo)值、管理者的薪金、組織內(nèi)部問責(zé)的實施情況、組織提供服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量、組織的價格政策、主要捐贈者信息等。需要引起注意的是,“資金募集費用”或“公眾教育費用”的多寡也從一定程度上體現(xiàn)了非營利組織內(nèi)部的代理成本。但是Saleha et

al.(2005)的研究表明,非營利組織往往對衡量其業(yè)績的效率指標(biāo)加以粉飾。為了增強(qiáng)信息的透明度和可讀性,應(yīng)當(dāng)要求其披露費用分配的理由、標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額。另外,由于非營利組織業(yè)務(wù)活動的公益性,與特定項目有關(guān)的重要會議信息等都應(yīng)當(dāng)予以公開。同時,在英美等國,預(yù)算及其執(zhí)行情況的信息是對組織進(jìn)行問責(zé)的重要依據(jù)。伴隨著我國非營利組織預(yù)算管理的不斷發(fā)展與成熟,對預(yù)算相關(guān)信息的披露也必將成為一種趨勢。

3.第三方在信息披露中的作用

目前,對非營利組織信息披露的鑒定主要是通過政府各級部門檢查年報來實現(xiàn)的。事實上,注冊會計師對會計信息進(jìn)行的鑒證是保證信息質(zhì)量的有效手段。這一點對于非營利組織而言也不例外。考慮到審計成本最終將轉(zhuǎn)化為組織資源提供者和受益者的成本,可以將組織規(guī)模作為是否強(qiáng)制進(jìn)行注冊會計師審計的依據(jù)。如前所述,財務(wù)信息僅僅是非營利組織利益相關(guān)者關(guān)心的以及組織披露的部分信息,注冊會計師審計僅針對財務(wù)信息提供審計報告,組織績效方面的信息無法得到佐證。此時,需要借助于獨立的評估機(jī)構(gòu)(同樣屬于非營利組織)通過資料的收集,按公眾一致認(rèn)可的評估標(biāo)準(zhǔn)對非營利組織的業(yè)績進(jìn)行評估,并將評估結(jié)果予以公布。目前我國尚未有此類獨立評估機(jī)構(gòu)。2010年由35家知名基金會聯(lián)合發(fā)起的基金會中心網(wǎng)定期發(fā)布的“中基透明指數(shù)”側(cè)重于基金的信息披露的評價,而對業(yè)績評價較少涉及。對非營利組織信息披露和業(yè)績評價同時給予關(guān)注是非營利組織未來行業(yè)自律發(fā)展與完善的重要內(nèi)容之一。

七、總結(jié)與展望

在未來的一段時間內(nèi),我國的非營利組織還將保持快速發(fā)展的態(tài)勢。現(xiàn)實中,如何提升非營利組織的公信力成為了自身發(fā)展的關(guān)鍵問題。通過加強(qiáng)非營利組織治理以保障組織的健康發(fā)展、公益事業(yè)的順利開展已經(jīng)迫在眉睫。考慮到我國非營利組織發(fā)展的歷史背景與現(xiàn)狀,必須結(jié)合非營利組織資源的公共資本資產(chǎn)屬性,建立起外部監(jiān)管與內(nèi)部控制相互耦合的治理架構(gòu)。有效治理的核心是問責(zé)以及問責(zé)的落實。而業(yè)績評價和信息披露則是問責(zé)的兩個重要基礎(chǔ)。無論是問責(zé)本身,還是作為問責(zé)基礎(chǔ)的業(yè)績評價和信息披露都需要相關(guān)法規(guī)的支撐。這就勢必要求立法部門和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加快法規(guī)建設(shè)、落實監(jiān)管責(zé)任。同時,在非營利組織分類改革的大趨勢下,如何對非營利組織分類進(jìn)行業(yè)績評價、制定非營利組織全面信息披露(而非單一的會計信息披露)的標(biāo)準(zhǔn)是仍需繼續(xù)研究和探索的方向。

【參考文獻(xiàn)】

[1] Frumkin,P. Inside Venture Philanthropy [J]. Society,2003 (4): 7-15.

[2] Reiser,D.B. Enron.org: why Sarbanes-Oxley will not Ensure Comprehensive Nonprofit Accountability[J]. U.C. Davis Law Review,2004 (1): 205-253.

[3] Irvin,R.A. State Regulation of Nonprofit Organizations: Accountability Regardless of Outcome[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2005(2): 161-178.

[4] Mulligan,L.N. What's Good for the Goose Is Not Good for the Gander: Sarbanes-Oxley-Style Nonprofit Reforms [J]. Michigan Law Review,2007 (8): 1981-2009.

[5] Freeman,R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach [M]. Boston,MA: Pitman,1984:46.

[6] Bryce,H.J. Players in the Public Policy Process: Nonprofits as Social Capital and Agents[M]. Palgrave Macmillan,New York,2005.

[7] Posnett,J. & Sandler,T. Demand for Charity Donations in Private Non-Profit Markets[J]. Journal of Public Economics,1989 (2): 187-200.

[8] Okten,C. & Weisbrod,B.A. Determinants of donations in private nonprofit markets[J]. Journal of public economics,2000 (2): 255-272.

[9] Greenlee,J.,F(xiàn)ischer. M.,Gordon,T.,Keating,E.An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2007(4):676-694.

[10] Petrovits,C.,Shakespeare,C.,& Shih,A. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations[J]. Accounting Review,2011(1):325-357.

[11] Greenlee,J. Nonprofit Accountability in the Information Age[J]. New Directions for Philanthropic Fu-

ndraising,2000(27):33-50.

[12] Rost K.,Inauen E.,Osterloh M.,F(xiàn)rey B. S. The Corporate Governance of Benedictine Abbeys: What can Stock Corporations Learn from Monasteries? [J]. Journal of Management History,2010 (1): 90-115.

[13] 胡楊成. 環(huán)境變動、非營利組織創(chuàng)新與組織績效的關(guān)系研究[J].軟科學(xué),2012(3):4-9.

[14] Goldschmid,H.J. The Fiduciary Duties of Nonprofit Directors and Officers: Paradoxes,Problems,and Proposed Reforms.(Nonprofit Symposium Issue)[J]. the Journal of Corporation Law,1998(4):631.

[15] Miller,J. L. The Board as a Monitor of Organizational Activity: The Applicability of Agency Theory to Nonprofit Boards[J]. Nonprofit Management and Leadership,2002(12):429-450.

[16] Fleishman,J.L. To Merit and Preserve the Public's Trust in Not-for-Profit Organizations: The Urgent Need for New Strategies for Regulatory Reform [M]. American Assembly,1998.

[17] Costa,E.,Ramus,T. & Andreaus,M. Accountability as a Managerial Tool in Non-Profit Organizations: Evidence from Italian CSVs[J].Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations,2011(3):470-493.

[18] 顏克高,陳曉春. 非營利組織信息披露機(jī)制的理論構(gòu)建[J].華東經(jīng)濟(jì)管理,2010(12):122-125.

[19] Carman,J.G. Understanding Evaluation in Nonprofit Organizations[J]. Public Performance & Management Review,2011(3):350-377.

[20] Bryce,H. Financial and Strategic Management for Nonprofit Organizations[M]. Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall,1992.

[21] Core,J.E.,Guay,W.R. & Verdi,R.S. Agency Problems of Excess Endowment Holdings in Not-For-

Profit Firms[J]. Journal of Accounting and Econom-

ics,2006(3):307-333.

[22] Bowman,W. Should Donors Care About Overhead Costs? Do They Care?[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2006 (2):288-310.

[23] Ranjani K.,Michelle H. Y. & Robert J. Y. Expense Misreporting in Nonprofit Organizations[J].The Accounting Review,2006 (2):399-420.

[24] Tinkelman,D. & Mankaney,K. When is Administrative Efficiency Associated with Charitable Donations? [J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2007 (1):41-64.

[25] William R. Baber,Patricia L. Daniel & Andrea A. Roberts. Compensation to Managers of Charitable Organizations: An Empirical Study of the Role of Accounting Measures of Program Activities [J]. The Accounting Review,2002 (3): 679-693.

[26] Saleha B. K.,Linda M. P. & Teresa P G. TRACKS: Assessing the Quality of Not-for-Profit Efficiency Ratios: Do Donors Use Joint Cost Allocation Disclosures? [J]. Journal of Accounting,Auditing & Finance,2005(3):287.