淺析非英語專業大學生漢譯英翻譯能力培養

封國華

【摘 要】從當前經濟發展對翻譯人才的需求、大學英語四、六級試題調整以及大學英語翻譯教學的現狀出發,闡述非英語專業大學生漢譯英翻譯能力培養的必要性,提出將PACTE研究小組對翻譯能力的構建模式應用于非英語專業大學生漢譯英教學實踐,并通過建構主義的教學模式,喚起對大學英語翻譯教學的重視,培養并提高非英語專業大學生漢譯英翻譯能力。

【關鍵詞】翻譯能力;PACTE;研究小組;建構主義

翻譯教學的目標主要是培養和發展學習者的翻譯能力(馬會娟2013:1)。對于翻譯能力的研究,國內外的學者們出于不同的研究目的和研究角度做過很多的探索和論述。本文擬依據西班牙巴塞羅那自治大學的學者就翻譯能力建設問題開展的PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation)專項研究的研究成果,針對經濟、貿易高速發展對翻譯人才的需求、全國大學英語四、六級考試委員會在2013年對試題的結構所作出的調整以對非英語及大學英語翻譯教學現狀導致的非英語專業大學生漢譯英翻譯能力欠缺的事實,論述非英語專業大學生漢譯英翻譯能力培養的必要性、理論依據以及有效教學途徑,擬喚起對大學英語翻譯教學的重視,切實提高非英語專業大學生漢譯英翻譯能力。

1 非英語專業大學生漢譯英翻譯能力培養的必要性

第一,當前,我國高素質翻譯人才的缺口極大,而大學是培養翻譯人才的主要途徑。到2013年7月,全國已有106所院校獲批開設翻譯本科專業,但仍然不能滿足社會、市場以及學生的需求。一方面,高校英語專業翻譯人才的培養規模遠遠落后于社會的需求;另一方面,人數眾多的非英語專業的翻譯教學被長期忽視。然而,事實上非英語專業高校學生中英語學科成績優秀者具備語言基礎好、知識面廣且互補等優勢,是發掘和培育復合型翻譯人才的重要源泉。復合型翻譯人才指既有專業技術又精通外語的翻譯人才或精通外語并有一定的專業技術知識的人才,而前者大多來自非外語專業。高校有必要加大對非英語專業學生翻譯能力的培養,傳授基本的翻譯理論與技巧,培養有專業領域背景的翻譯人才。通過翻譯教學,使非英語專業學生也能適應各類翻譯工作,且極有可能成為各自領域內的出色譯者。

第二,自2013年12月份的考試起,全國大學英語四、六級考試委員會對四、六級考試的試卷結構和測試題型做了局部調整。其中的漢譯英題型測試內容由原來分值比例占5%、答題時間五分鐘的、五個帶有明顯特征的漢譯英句子調整成為分值比例占15%的、答題時間為30分鐘的漢譯英段落翻譯。翻譯內容涉及中國的歷史、文化、經濟、社會發展等。且程度為140~160個漢字。改革變化之大和比例之重凸顯了這一題型的重要性。隨著大學英語四級題型的改革,翻譯能力已成為一項考察重點,而傳統的英語教學輕視培養學生語言的翻譯能力。如何適應CET 4改革后對大學英語翻譯教學提出的新要求,使其融入當前的大學英語教學以到達培養提高學生的翻譯能力,成為當下大學英語教學的又一挑戰。

第三,從當前我國非外語教學狀況來看,翻譯教學工作一直處于被冷落、被忽視的地位。這與我們長期以來在外語教學上的觀念有關。大學英語教學指導思想缺乏對翻譯教學的重視。外語教學一直信奉“聽、說、讀、寫”領先的理念,其中難覓翻譯之蹤跡。由于教學指導思想的缺乏重視,翻譯教學分量一直很輕,所占比例微乎其微,甚至出現無“翻譯教學”的情況。翻譯教學一直是大學英語教學中的薄弱環節,進而導致學生在翻譯能力方面存在嚴重的不足。

第四,在大學英語教師中,教師教學方法的落后、師資不足等原因也是導致學生翻譯能力缺陷的主要原因,嚴重影響了學生翻譯能力的提高。就教學方法而言,在非外語專業教學中,由于長期受傳統英語教學的影響,很多教師仍舊沿襲著傳統、陳舊的教學方法,特別是傳統的語法翻譯法依舊被很多教師所奉行,教學中僅僅圍繞單詞、語法來進行,忽略了語篇因素,更不用說構成翻譯能力的程序性知識和操作性知識的培養,進而也忽視了學生的主觀能動性和創造性。此外,非外語專業翻譯師資存在嚴重不足的情況。一個優秀的外語翻譯教師不僅需要具備在母語和外語上的雙重造詣,還需要有大量的翻譯實踐和其他所需的專業知識,這對教師的能力和自身專業素質提出了更高的要求。

2 非英語專業大學生漢譯英翻譯能力培養的理論依據

就翻譯能力研究而言,學術界主要通過觀察譯者行為所得出的“成分模式”(componential models)來構建翻譯能力的(仝亞輝,2010)。中西方的研究人員普遍認為翻譯能力由幾種不同的能力組成,并出于不同的研究目的,從不同的角度提出過不同研究的有Wilss(1976);Delisle(1980);Roberts(1984);Bell(1990);Nord(1991);Neubert(1994);Cao(1996);Schaffner(2010);Kelly(2005);以及PACTE專項研究小組(2003,2005)。

國內研究者對翻譯能力構成成分進行探討的有劉宓慶(1987),姜秋霞、權曉輝(2002),楊曉榮(2002),苗菊(2006),王樹槐、王若維(2008),文軍(2010),馮全攻(2010)以及馬會娟(2013)。

但是,到目前為止,西班牙巴塞羅那自治大學的學者就翻譯能力建設問題開展的PACTE (Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation)專項研究,其全稱為“翻譯能力習得過程和評估專項研究小組”,被稱為“迄今為止最為復雜的能力模式”,也最具有權威性。

PACTE小組全稱為“翻譯能力習得過程和評估專項研究小組”,成立于1997年10月,主要從事譯者翻譯能力習得研究。該研究小組用實證-實驗的方法,研究翻譯能力的性質、構成及其習得的過程和特點,以及翻譯能力的評估(仝亞輝,2010)。

針對學者們對翻譯能力所包含具體內容認識不統一的情況,PACTE小組以筆譯能力為研究目標,通過收集并分析實驗研究中得到的數據,研究思維過程以及翻譯過程中涉及的各種能力。并且收集并分析譯文電子數據庫中的數據,研究翻譯作品。研究目的涉及三個方面:翻譯能力研究、翻譯能力習得研究以及針對翻譯能力的培養和評估提出教學建議。

PACTE對翻譯能力的概念進行了界定,認為翻譯能力分為陳述性知識(declarative knowledge)和過程性知識(procedural knowledge)。

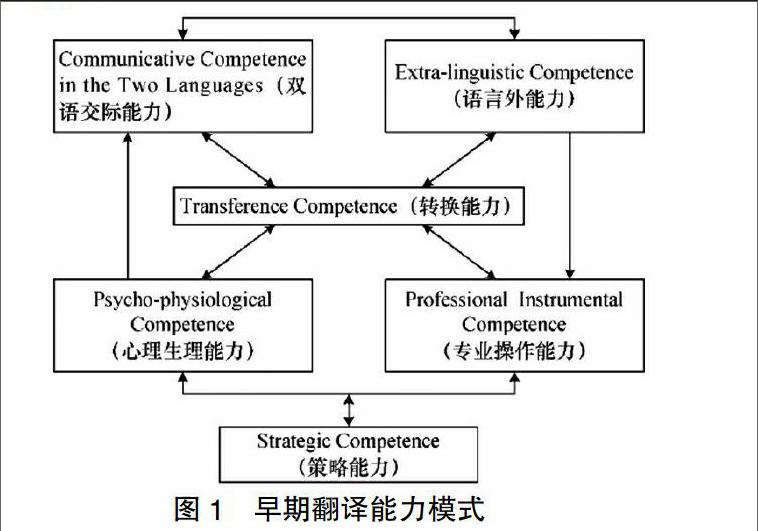

PACTE1998年首次提出的翻譯能力模式(見圖1),即雙語交際能力、語言外能力、專業操作能力、轉換能力,以及之前的研究中未曾涉及的策略能力(或稱為“解決問題能力” problem-solving competence)和心理生理能力。

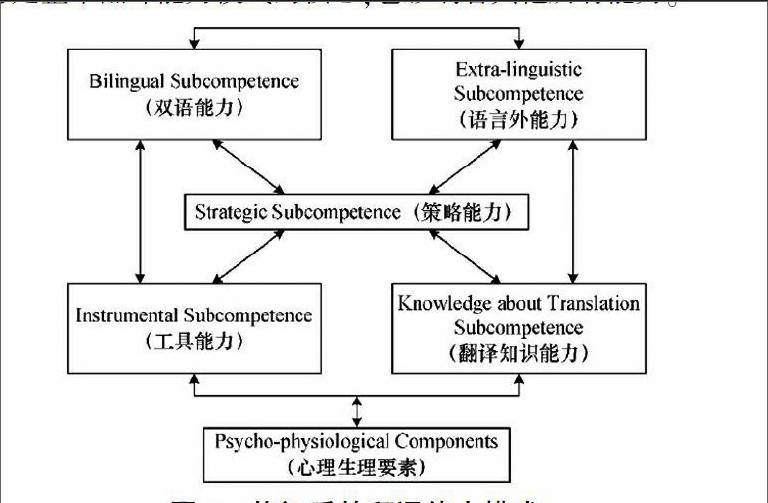

在這個翻譯能力模式中,轉換的能力被認為是翻譯能力的核心。2000年PACTE的研究人員經過修訂,對翻譯能力模式進行了重改進,認為翻譯能力包括雙語能力、語言外能力、翻譯專業知識能力、工具能力和策略能力五種子能力以及心理生理要素(見圖2)。其中,策略能力是整個翻譯能力模式的核心,它影響著其他所有能力。

特別值得一提的是,PACTE模型已經被運用到職業譯者訓練,以2005年“歐盟筆譯碩士”(EMT)項目最具影響力。EMT項目旨在培養未來服務于歐盟各機構的筆譯人員的翻譯能力,目前已有來自16個歐盟成員國的34所高校正式開辦。這足以說明PACTE的國際認可度。(王傳英,2012)

3 非英語專業大學生漢譯英能力培養的有效途徑—建構主義教學模式

建構主義是關于人“如何理解,如何認識”的哲學觀和認識論。意大利哲學家維科和德國哲學家康德,還有上世紀的美國哲學家、教育家杜威以及瑞士和俄國心理學家皮亞杰和維果茨基等人都曾經闡述過建構主義的思想。該理論認為,主體不能直接通向外部世界,而只能通過利用內部建構的基本認知原則去組織經驗,形成知識。認識的發展是主體與外部環境交互作用的結果。(譚業升,2001)建構主義強調學習的建構性(即主體對新信息的意義的建構,和對原有經驗的改造和重組)、主動性、目的性、情境性和社會性。建構主義認識論和學習觀是對“傳統”學習理論的變革,與之伴隨的是新的教學設計思想(章偉民,2000)。

作為教師,尤其是教授非英語專業大學生翻譯課程的英語教師,應該摒棄傳統的語法教學法教授翻譯的做法,在實際的翻譯教學中,以學生為中心,學生是信息加工的主題,是意義的主動建構者,而不再把學生當作是外部刺激的被動接受者和被灌輸的對象。在建構主義理論指導下的翻譯教學中,教師是幫助者、管理者和中介者,而不是簡單的知識傳授者和灌輸者。建構主義教學法研究教學的立足點是在“學”上而不是在“教”上,這是它與以往教學法截然不同之處(程小川,2003)。而實踐也證明,建構主義的教學方法更有助于學生創造能力和思維能力的提高。

綜上所述,鑒于經濟全球化發展對于翻譯人才的需求、大學英語教學中翻譯教學的現狀、

最新改革后的CET-4試題中翻譯題型的變化以及要求的提高,本文提出擬運用PACTE研究小組的研究成果,運用建構主義的教學方法,進行針對非英語專業大學生漢譯英能力的培養,喚起大學英語對翻譯教學的重視,力爭切實提高漢譯英的水平和綜合運用英語的能力。

【參考文獻】

[1]馬會娟.漢譯英翻譯能力研究[M].北京師范大學出版集團,2013.

[2]仝亞輝.PACTE 翻譯能力模式研究[J].解放軍外國語學院學報,2010.

[3]王傳英.從“自然譯者”到PACTE模型[J].中國科技翻譯,2012.

[4]譚業升.建構主義翻譯教學鄒議[J].山東外語教學,2001.

[5]章偉民.建構主義及其教學設計原則[J].2003(3).

[6]程小川.建構主義理論在大學英語翻譯教學中的應用[J].經濟與社會發展,2003(11).

[責任編輯:鄧麗麗]