產業升級的未來方向:定制模式

摘 要:在新一輪科技革命與產業變革背景下,日益個性化的消費需求直接對產業升級提出了明確需求,即從大規模標準化生產向個性化定制模式轉型。基于對定制模式內涵、類型、演化與實現路徑等內容的文獻研究,文章認為,定制模式的興起與演化是技術升級推動與需求升級拉動的共同結果,國內企業必須深度應用信息通信技術,打通企業從研發到售后全產業鏈的信息通道,完成與個性化消費需求的無縫對接,才能順利實現向定制模式的轉型。

關鍵詞:產業升級;定制模式;大規模定制;個性化定制

中圖分類號:27

文獻標志碼:A

文章編號:1002-7408(2015)06-0097-05

[HK]

[Q(+13mm。170mm,ZX,D-W][KH-+3mmD][CD40mm][KH-+1mmD][HJ15mm]

作者簡介:[HT6K]楊帥(1985-),男,四川蒲江人,經濟學博士,中國信息通信研究院政策與經濟研究所工程師,研究方向:工業經濟與政策。

[HJ][Q)]

[L(K2]

[JP][HJ] [HJ17mm]

自上世紀70年代以來,定制模式逐漸興起并向各行各業快速滲透,甚至已經對傳統的大規模生產和經營模式產生了顛覆性的沖擊。在信息通信技術快速發展的背景下,日益個性化、多樣化的消費需求得以更好地呈現或被大數據技術得到更好地挖掘,定制模式不僅成為服裝、家具等傳統制造行業的主流模式,而且逐漸被視為未來產業轉型升級的必然方向。

目前,市場營銷、信息系統、計算機科學、經濟學等眾多學科已經對定制模式相關領域展開了研究,取得了豐碩成果。但是,不同研究文獻視角不同,對定制的理解和認知也有所差異。例如,市場營銷學主要研究如何管理消費者關系,信息系統學主要研究個性化戰略應用、私密信息管制和數據收集處理相關的道德問題,以及交易數據挖掘技術和產生個性化內容的派生規則等,而計算機科學則對個性化技術更感興趣。[1][2]本文從文獻研究角度分析了定制模式的內涵、類型、演化和實現路徑等問題,以期厘清定制模式的內涵與類別,認清產業向定制模式演化的路徑,為我國企業向定制模式轉型之選擇路徑提供參鑒。

一、定制模式的興起及其內涵爭議

“定制”一詞是舶來品,起源于倫敦薩維爾街,意指為特定客戶量體裁衣。實際上,農業社會中的傳統手工業就是一種初級定制形式,但是這種定制建立在基本生活需求之上,是低生產力時期的被動生產方式。進入工業社會后,定制形式在以大規模生產尋求規模經濟的工業文明中逐漸趨于消失。然而,在以互聯網技術快速發展為代表的本輪科技與產業變革中,工業文明的高度繁榮徹底擺脫了物質短缺,人類的基本生活需求早已得到極大滿足,并沿著馬斯洛的需求層次逐級攀升。在信息經濟萌芽并快速發展的今天,不斷升級的消費需求與迅猛發展的生產力迅速交融,激發出大量個性化需求和滿足這些需求的創新技術與商業模式,而這一切正是定制模式出現的土壤,同時也必然成為產業升級的未來方向。

20世紀90年代,大規模定制就已經成為以消費者為中心的主導觀念之一。但截至目前,有關定制模式的研究還較為碎片化,不同學者從不同角度展開研究,分別提出了定制化(customization)、大規模定制(mass customization)、個性化定制(personalization)、客戶化定制(customerization)、一對一營銷(onetoone marketing)等等相近而又不同的概念。有學者從企業戰略管理視角出發,將定制模式視為企業戰略工具或手段,如Kwon et al將個性化定制看作是由企業或定制系統發起的產品或服務差異化戰略工具之一,Lyons et al也認為從戰略管理視角看,大規模定制是一種差異化戰略,同時也是一種商業模式。但是,大多數學者依然沿著Toffler、Davis和Pine II的思路,從生產制造的視角來看待定制模式。例如,雷霏等將大規模定制視為一種以大規模生產的成本/價格實現產品多樣化甚至個性化的生產方式,即“大規模生產+個性化定制產品和服務”,連海佳等、譚躍雄等、羅東、周曉東和王文齊等國內學者更簡明地將其定義為個性化產品或服務的規模化生產;[6][7][8] Hu將大規模定制和個性化定制都視為不同的生產方式,認為它們是從手工制造、大規模生產逐漸演化而來的不同制造范式。也有學者從企業組織能力的視角研究定制模式,如Salvador et al將大規模定制視為通過發展一系列組織化能力,補充和豐富既有業務,以不斷滿足精確知曉的個性消費需求。此外還有學者從生產技術角度界定定制模式,如Tseng and Jiao將大規模定制視為能夠以大規模生產效率滿足個體消費者產品和服務需求的技術與系統。

[HJ175mm]迄今,不同企業、學者對定制的概念認知還遠未達成一致,實踐中的做法也林總不一,但總體來看,對不同概念與內涵的理解也呈現出一定的趨同趨勢。比如,一般來看,在個性化定制模式(personalization)中,企業先提供產品或服務組合,消費者可根據自己偏好選擇產品或服務內容,例如Amazoncom、Nytimescom、MLScom等,而定制化模式(customization)則先由消費者提供偏好的產品或服務元素,企業根據消費者需求進行定制生產,例如Dell、ahoocom 等企業按照這種模式提供產品。

二、定制模式的類型與演化路徑

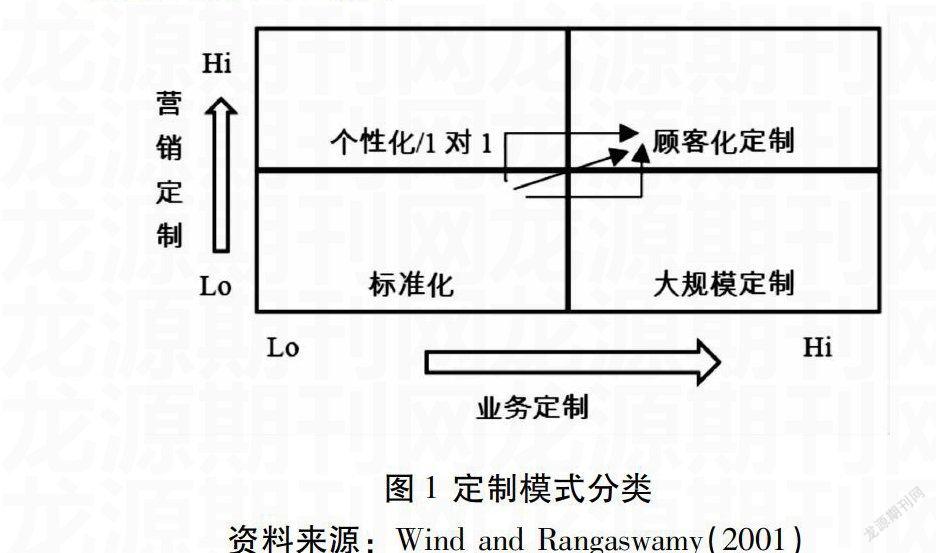

不同定制模式概念往往對應著不同類型的定制模式(1對1),或者是對應著同一定制模式概念下不同的定制類型(1對多)。從主流的定制模式概念看,Sunikka et al認為大規模定制和定制化與個性化定制明顯不同,個性化定制的內涵最廣,而定制化(customization)是在網絡環境中用戶控制的個性化定制(personalization)。同時,他們還將個性化定制劃分為對個體用戶的個性化定制(一對一個性化定制)和對群體用戶的個性化定制(微觀個性化定制)。與此不同,Wind and Rangaswamy從營銷和業務兩個維度對定制模式進行解構(如圖1所示),認為客戶化定制(customerization)是從客戶的視角進行營銷的重新設計,大規模定制是在生產側的IT密集型,而客戶化定制則是營銷側的IT密集型。實際上,他們認為客戶化定制是在企業意愿驅動下去重新定義與客戶間的關系,是一對一營銷和個性化的升級版(一對一營銷典型的是由企業驅動,而個性化定制則可由用戶或企業驅動)。

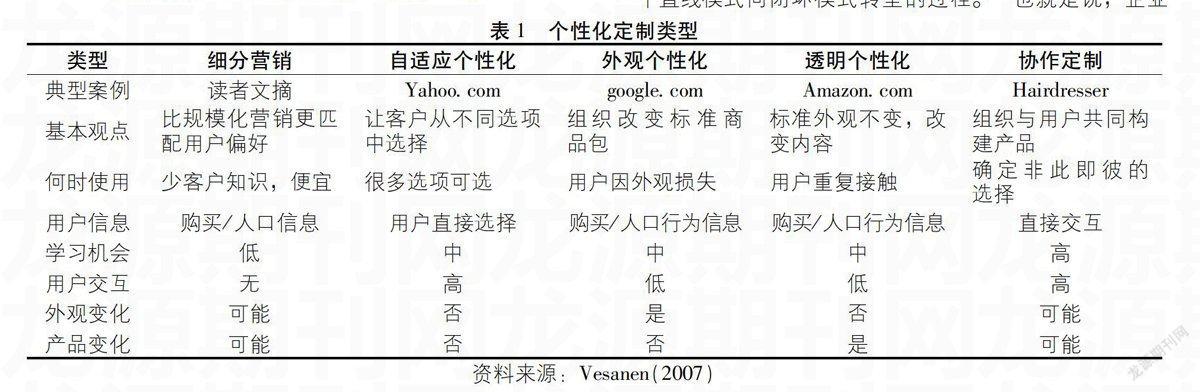

[LL] 除了對不同定制模式的分類外,也有學者對特定定制模式進行進一步細分類別,Pine II就是典型。他將大規模定制細分為合作定制、適應性定制、裝飾性定制和透明化定制。具體地,如果企業產品的設計是由公司員工與客戶共同完成,那么這種定制模式就屬于合作定制,如Paris Miki公司、尚品宅配;如果企業提供一種滿足所有人需求的產品,或消費者能按需選擇功能,那么這就是適應性定制模式,如吉利感應剃須刀;如果企業基于標準化產品進行不同的外觀設計,那么就屬于裝飾性定制,如個性化的體恤;如果相反,企業提供的產品外觀標準化但內部功能不同,則屬于透明化定制,如RitzCarlton公司。與Pine II的劃分方法類似,Vesanen將個性化定制分成細分營銷、自適應個性化、外觀個性化、透明個性化和協作定制等五類(如表1所示),這種對特定定制模式下的類型細分更加偏重于定制實現的方法。

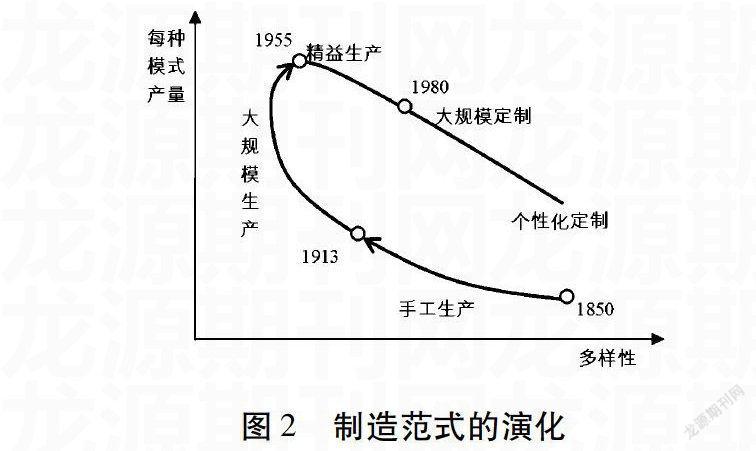

實際上,不同類型的定制模式之間存在內在的演化關系。過去,大規模定制被視為一個在利基市場領域頗有前途的制造戰略,但是現在已經成為2、2C,以及高端和主流消費市場的主導生產模式。發展至今,雖然國內主流的生產模式依然是大規模生產,但大規模定制正加速滲透到各行各業,并開始向其他方向演化。如果從歷史的角度觀察制造模式的演化,那么自19世紀中葉以來已經經歷了手工制造、大規模生產和大規模定制(基于模塊化),而且目前已經出現了一些從事個性化定制模式的企業。與大規模定制相比,個性化定制模式的消費者參與度更高,他們有著影響并參與產品設計的強烈意愿,能夠與企業進行聯合創造和協同設計,并從一開始就參與到創新的快速迭代、雙向創造和設計中。如圖2所示,個性化定制模式可能是定制模式演化的下一個階段,但從整個工業生產與制造模式的演化進程看,不同的生產制造模式可能是并存的,而非絕對單一的線性變遷。

總體上看,定制模式的演化是從營銷環節的個性化起步,并隨著消費需求的不斷升級和定制技術的創新發展,逐漸從營銷環節向產業鏈中上游拓展,Hu提出的制造范式演化階段較好地體現了這一過程。而從價值鏈角度看,從大規模生產到個性化定制的演化過程,實際上就是企業從一個直線模式向閉環模式轉型的過程。

三、定制模式實現的影響因素與路徑

大規模定制,作為眾多學者認為的從大規模生產過渡到定制模式的首站,有機結合了大規模生產和差異化戰略的雙重優勢。周曉東等認為其具有“多快好省”(即多樣化、交貨期短、客戶滿意度高、低成本)四個方面的突出優勢。但是,在實踐中并非每個企業都能夠成功實現向大規模定制模式的轉型,例如原來高調表示要實施該戰略的Levis(“Original Spin”)和Procter and Gamble(“Reflectcom”)都失敗了。[18]為何理論上大多數企業都能從定制模式中獲得收益,而實踐中卻少有企業這么做呢?

實際上,定制模式從理論到實踐的成功跨越還面臨諸多難題。一是信息過載問題。定制模式發展至今,雖然已經探索出很多為滿足消費者特定需求的工具和方法,但是信息相似性(外觀類似導致的迷惑,如顏色、包裝、字體等)、信息過載(信息數量過多導致的迷惑)和信息不清楚(因錯誤宣傳等信息質量導致)都會導致消費者陷入迷惑,[19]而且當消費者面臨過多選擇時,評價的認知成本會很容易超過增加選擇帶來的額外效用,進而造成定制模式無法有效開展;二是認知不足問題。雖然對定制模式的研究不少,但是卻很難發現實現定制模式的最佳路徑,那些試圖復制如戴爾等成功企業的模式會導致嚴重的失敗,在很多情況下,進行定制模式復制的企業都只能看到成功企業的外在,而難以求得成功的精髓,正所謂“畫皮”容易“畫心”難;三是滿足不同消費者參與度存在技術難題。在個性化設計模式中,不同的消費者參與設計過程的水平千差萬別,為此就要為不同類型的消費者提供不同的設計工具。比如新手或專業性水平較低的設計者需要基于需求界面的可視化設計工具,而經驗豐富或專業性較強的設計者可能直接使用基于參數界面的編程語言就行了。[20]此外,影響定制模式成功的因素還有很多,例如Piller關注到相關術語問題、缺乏不同市場對定制化產品真實需求的可靠信息、定制技術執行狀況、缺乏大規模定制運營的組織和戰略能力的管理知識,以及切實改變管理活動的需求等,[21]ogliatto et al將這些因素歸納為消費者需求、市場、價值鏈、技術、定制化供應、知識等六個方面。

[JP+1]如果從更為宏觀的視角看,影響定制模式成功開展的因素可被劃分為供給和需求兩方面。其中,供給側因素主要受到企業自身定制思維、技術和能力的影響。首先,企業必須對消費者的異質性需求有深刻理解,并通過精心設計和應用大規模定制工具(使消費者能夠確定其設計偏好的界面)來引導和明確消費者需求的“中心偏好”,并以此確定產品屬性特征,這是定制模式的基礎;其次,對于消費者的多變性、多樣化、個性化市場需求,企業必須具備較高的柔性和應變能力(可以通過延遲制造、虛擬制造、快捷營銷、敏捷供應鏈等模式來實現)以快速響應消費者的確切需求,以消費者為中心進行個性化工具箱的設計,并且隨著消費者需求的不斷變遷而持續演化;[22]最后,在營銷環節,大衛· 安德森將以客戶需求為導向、以信息和柔性制造技術為支持、以敏捷為標志、以競爭合作的供應鏈為手段視為實現大規模定制營銷的幾個關鍵因素。[23]若僅僅關注營銷本身,企業則需要通過構建有意義的一對一關系來最小化消費者選擇的復雜性和負擔,然后從滿足或處理個性需求中建立起消費者的忠誠度。[24]此外,企業需要進行組織結構調整,建立一種以信息系統為支撐,面向流程的扁平化、網絡化的倒金字塔式組織結構,并實現組織柔性和決策權力下放。消費側因素則包括消費者設計能力認知、自行設計的消費者參與感、偏好表達能力、產品的專業知識水平、成就感等方面,以及最優化需求、視覺產品美學、獨特消費需求等個體差異化特征,這些因素都將對大規模定制產品的消費者價值評價產生重要影響。[25][26][JP]

[JP+1]不管是研究影響定制模式實現的因素,還是從供給側或需求側來分析如何開展定制模式實踐,歸根結底是要求企業形成一系列滿足消費者個性化需求的能力。總體來看,企業需要將定制模式作為滿足客戶需求的動態業務校準過程,通過發展一系列組織化能力,補充和豐富企業既有業務,培育根據消費者個性化需求定義產品特征、重組企業資源進行可靠的產業鏈流程設計、引導消費者選擇和制定需求滿足方案等三方面的基本能力,這三種能力的性質和特征依賴于產業環境或產品特征,決定了企業實現大規模定制的能力,而從消費者角度管理價值鏈的能力則決定了許多公司的競爭力。[3][10]此外, Lai et al的研究發現,內部整合、消費者整合和供應商整合對大規模定制能力的發展產生一定影響,[27]而Trentin et al發現大規模定制能力與任務自我控制、環境管理和雙邊關系的使用呈正相關。[28][JP]

論及定制模式實現影響因素,以及由此企業應該培育哪些基本能力的文獻已有較多,但是在實踐過程中,每個企業面臨的問題可能都不同,需要具體問題具體分析。例如,如果在定制模式的實現中消費者面臨信息過載帶來的迷惑,那么在企業的產品構型中,消費者體驗和對賣家的信任就成為產品口碑的重要決定因素,因此大規模定制的成功取決于產品構型系統在降低信息過載、產品不清晰和過程不清晰方面的能力,企業可通過產品知識宣傳和實現設計過程的易用性來降低消費者的困惑。[19]但是,這樣的研究和結論對一般企業缺乏實際指導意義,我們更需要一套關于如何更好實現定制模式的分析框架。對此,Kwon et al提出從什么是個性化(個性化定制的目標)、個性化走多遠(個性化定制的水平)、誰做個性化(個性化定制的主體)、如何學習消費者偏好(個性化定制的偏好學習方法)等四個維度來研究如何實現個性化定制。更進一步,ogliatto et al把大規模定制實現的流程劃分為引出訂單、延遲與產品平臺設計、產品制造、供應鏈協同四個階段。Hunt et al則提出引入大規模定制和相關工具設計的兩階段方法:在產品生命周期的引入階段,為高參與度的創新者(也即企業所稱的發燒友)提供復雜的屬性設計工具(attributebased toolkits),充分利用集體智慧完善產品設計,同時還能在這些意見領袖中挖掘出用戶友好和消費者忠誠;當產品進入成長和成熟階段時,企業可以利用與創新者進行聯合設計所積累的知識,創造出替代性設計工具(alternativebased toolkits),與那些一直使用產品但參與度低的消費者產生共鳴。[25]其中,屬性設計工具允許消費者在組成特定產品的部件間進行選擇,進而創造一系列復雜的決策標準;相反,替代性設計工具則基于企業確定的標準提供一系列預先設計好的替代選項。MacCarthy et al對大規模定制過程的分解更為細致,包含了訂單處理、執行、完成與訂單后過程,以及產品開發、驗證、制造等相互聯系的六個步驟。[29]

四、討論與評述

現代定制模式的興起,主要源于以互聯網為核心的技術突破與快速發展,使得企業有很多機會與消費者進行高效的一對一溝通,現代信息技術帶來的特殊經濟潛力就是,可能以標準化方法的成本滿足廣大消費者的個性化需求。[30]因此,定制模式的演化過程,就是以互聯網為核心的技術創新驅動銷售、生產、研發等產業鏈不同環節運營模式變遷的過程。實際上,歷史經驗已經證明,經濟社會的演化主要得益于技術進步,究其原因則是需求層次的不斷提升。著眼于需求層次的變遷,Pine II將人類經濟社會的演化過程歸納為從農業經濟逐漸走向工業經濟、服務經濟、體驗經濟,最終走向變革經濟,而滿足消費者需求的生產模式和企業經營模式也將隨之不斷演化。最突出的對比就是,過去福特宣稱“不管你想要什么顏色的汽車,我們只生產黑色汽車”,而現在戴爾公司最多可為消費者提供多達1600萬種配件組合的電腦。

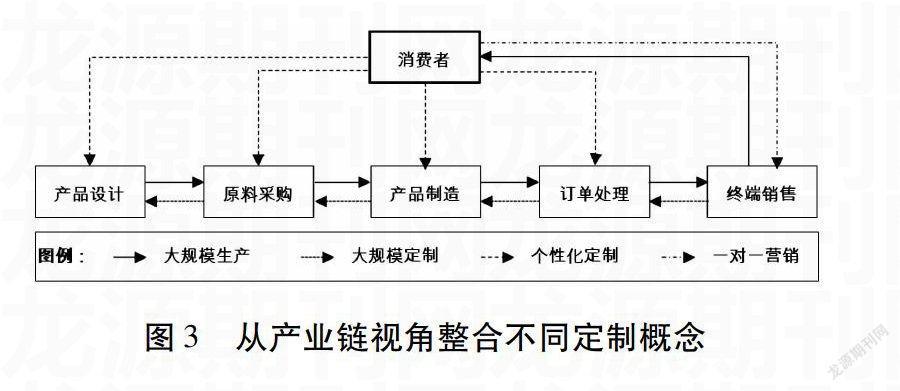

目前,對定制模式的研究已經逐漸從一開始的消費端個性化(即個性化營銷)拓展到產品制造的個性化,再到研發設計的個性化,乃至實現全產業鏈流程的個性化,這是一個逐漸深入的研究過程。本質上講,個性化不斷深入的過程,也就是圍繞消費者個性化需求,不斷將其引入到研發、生產、服務等價值鏈環節,充分反映了實踐中企業生產經營理念的變遷(如圖3所示)。從理論和實踐上看,以消費者為中心的定制模式路徑已經形成,但總體上基于消費者的定制研究仍然滯后于定制模式的實踐。[25]

[TP6Q10TI,P#][TS(][JZ][HT5"H]圖3 從產業鏈視角整合不同定制概念[TS)]

從工業文明到信息文明,消費者的地位越來越高,產品設計從過去的企業內部完成到開放式、社交式、眾包式地集體解決,產品生產模式從過去的大規模生產演化到定制生產,產品銷售模式從過去的自上而下逐級分銷到個性化營銷,甚至到一對一營銷。從社會發展趨勢看,以消費者為中心的營商環境已成必然,是不可逆的發展方向。但是,這并不意味著今天的定制模式就與過去的大規模生產決裂,尤其是在當前的探索與過渡時期,從大規模生產到大規模定制、個性化定制的轉型不可能一蹴而就,而且即使轉型結束也不意味著后者對前者的替代。實際上,大規模生產是人類在工業文明時期財富創造方法的智慧結晶,是進入信息文明的工業基礎,而且很多行業高效率的生產也無法脫離大規模生產。同時,不同的消費者群體對產品定制的需求不同,比如一般強勢用戶偏愛大規模定制,而弱勢用戶則偏好個性化定制,因此不同的規模化生產和定制模式是相容的,而且可共同為消費者提供廣泛的產品選擇,消費者可以按照他們的需求購買、選擇或設計所需產品。[31][32]

總而言之,與大規模生產相比,定制模式出現與不斷演化的核心驅動因素是消費者需求的多樣化、個性化,而企業要成功實現從大規模生產經營模式向定制模式的轉型,最根本的是要緊緊圍繞消費者需求做文章,把為消費者創造極致體驗作為企業生產經營活動的中心任務,圍繞與個體消費者的交互來組織企業的所有價值創造活動。例如在個性化定制階段,要將消費者更加全面地納入到產品或服務的定制過程中,產品的定制不僅要從消費者需求出發,而且消費者還可以積極參與到產品的設計、研發、生產等產業鏈過程中,并可以在企業的產品改善中進行集體決策。而這不僅需要理念的快速更新,更需要大幅提升企業的資源整合能力,形成自我正向循環的產業生態體系。

[J][XCLTI]

[HT5"H]參考文獻:

[1][KG2][ZK(]Sunikka A, ragge J What, who and where: insights into personalization[C] 2008[ZK)]

[2][KG2][ZK(]Kwon K, Kim C How to design personalization in a context of customer retention: Who personalizes what and to what extent?[J] Electronic Commerce Research and Applications, 2012, 11(2)[ZK)]

[3][KG2][ZK(]Lyons A C, Mondragon A E C, Piller , et al Mass Customisation: A Strategy for CustomerCentric Enterprises[M] CustomerDriven Supply Chains, Springer, 2012:7194[ZK)]

[4][KG2][ZK(]雷霏,王昌詠,王俊 大規模生產與大規模定制企業組織結構比較研究[J] 當代經濟, 2012,(7)[ZK)]

[5][KG2][ZK(]連海佳,季建華 大規模定制模式下定制程度分析[J] 上海交通大學學報,2006,(4)[ZK)]

[6][KG2][ZK(]譚躍雄,朱蔚琳,于強 大規模定制企業的快速反應機制及運營策略研究[J] 湖南大學學報(社會科學版),2007,(2)[ZK)]

[7][KG2][ZK(]羅東 個性定制如何量產[J] 21世紀商業評論, 2009,(5)[ZK)]

[8][KG2][ZK(]周曉東,王文齊 論大規模定制戰略“多快好省”的組合競爭優勢[J] 改革與戰略,2013,(8)[ZK)]

[9][KG2][ZK(]Hu S J Evolving Paradigms of Manufacturing: rom Mass Production to Mass Customization and Personalization[J] Procedia CIRP, 2013, (7)[ZK)]

[10][KG2][ZK(]Salvador , De Holan P M, Piller Cracking the code of mass customization[J] MIT Sloan Management Review, 2009, 50(3)[ZK)]

[11][KG2][ZK(]Tseng M M, Jiao J Mass customization[J] Handbook of industrial engineering, 2001,(3)[ZK)]

[12][KG2][ZK(]Arora N, Dreze X, Ghose A, et al Putting onetoone marketing to work: Personalization, customization, and choice[J] Marketing Letters, 2008, 19(34)[ZK)]

[13][KG2][ZK(]Wind J, Rangaswamy A Customerization: the next revolution in mass customization[J] Journal of interactive marketing, 2001, 15(1)[ZK)]

[14][KG2][ZK(]王書貴 X經濟——規模化定制, 體驗經濟及變革[J] IT 經理世界,1999,(16)[ZK)]

[15][KG2][ZK(]Vesanen J What is personalization? A conceptual framework[J] European Journal of Marketing, 2007, 41(5/6)[ZK)]

[16][KG2][ZK(]ogliatto S, Da Silveira G J, orenstein D The mass customization decade: An updated review of the literature[J] International Journal of Production Economics, 2012, 138(1)[ZK)]

[17][KG2][ZK(]Vesanen J, Raulas M uilding bridges for personalization: A process model for marketing[J] Journal of Interactive Marketing, 2006, 20(1)[ZK)]

[18][KG2][ZK(]Piller T What is Mass Customization? A ocused View on the Term[J] Mass Customization News,2003, 16(1)[ZK)]

[19][KG2][ZK(]Matzler K, Stieger D, U Ller J Consumer confusion in internetbased mass customization: Testing a network of antecedents and consequences[J] Journal of Consumer Policy, 2011, 34(2)[ZK)]

[20][KG2][ZK(]Randall T, Terwiesch C, Ulrich K T Research Note—User Design of Customized Products[J] Marketing Science, 2007, 26(2)[ZK)]

[21][KG2][ZK(]Piller T Mass Customization:Reflections on the State of the Concept[J] The International Journal of lexible Manufacturing Systems, 2004,(16)[ZK)]

[22][KG2][ZK(]Kramer J, Noronha S, Vergo J A usercentered design approach to personalization[J] Communications of the ACM, 2000, 43(8)[ZK)]

[23][KG2][ZK(]王日爽 大規模定制的經濟學分析與企業組織變革[J] 世界標準化與質量管理, 2005,(11)[ZK)]

[24][KG2][ZK(]Riecken D Introduction: personalized views of personalization[J] Communications of the ACM, 2000, 43(8)[ZK)]

[25][KG2][ZK(]Hunt D M, Radford S K, Evans K R Individual differences in consumer value for mass customized products[J] Journal of Consumer ehaviour, 2013, 12(4)[ZK)]

[26][KG2][ZK(]ranke N, Schreier M, Kaiser U The “I designed it myself” effect in mass customization[J] Management Science, 2010, 56(1)[ZK)]

[27][KG2][ZK(]Lai , Zhang M, Lee D M, et al The Impact of Supply Chain Integration on Mass Customization Capability: An Extended Resourceased View[J] Engineering Management, IEEE Transactions on, 2012, 59(3)[ZK)]

[28][KG2][ZK(]Trentin A, orza C, Perin E Organisation design strategies for mass customisation: an informationprocessingview perspective[J] International Journal of Production Research, 2012, 50(14)[ZK)]

[29][KG2][ZK(]Maccarthy , rabazon P G, ramham J undamental modes of operation for mass customization[J] International Journal of Production Economics, 2003, 85(3)[ZK)]

[30][KG2][ZK(]Riemer D K, Totz C The many faces of personalization[M] The Customer Centric Enterprise, Springer, 2003:3550[ZK)]

[31][KG2][ZK(]Tien J M The next industrial revolution: Integrated services and goods[J] Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2012, 21(3)[ZK)]

[32][KG2][ZK(]Sundar S S, Marathe S S Personalization versus Customization: The Importance of Agency, Privacy, and Power Usage[J] Human Communication Research, 2010, 36(3)[ZK)]

[J]【責任編輯:孫 巍】