土木工程材料力學課程教學的整體理論體系及其內在邏輯關系

李煒明

摘要:文章從整體理論體系、基本理論、具體章節三個層次,將材料力學課程教學大綱知識點進行了系統歸納,分析了其內在邏輯關系,提出了典型的供課堂深入討論的問題,為學生系統、深入掌握教學內容奠定一定的基礎。

關鍵詞:材料力學;本科生教學;理論體系;邏輯關系;課程教學

中圖分類號:G6420;TU501 文獻標志碼:A 文章編號:10052909(2015)04006703

在土木工程學科中,材料力學(Mechanics of Materials)是研究結構材料在荷載作用下產生的應變、應力、強度、剛度和穩定性問題,而后三者又通常被稱為構件的正常工作條件。材料力學課程教學一般以高等數學和理論力學為基礎,并與理論力學、結構力學并稱為土木工程專業本科階段的三大力學,是混凝土結構設計、鋼結構設計等專業課的基礎,也是土木工程專業學生的核心必修課程。

材料力學課程本科生教材,國內已有較為成熟的多個版本[1-4]。對相關教學也有較多經驗總結與討論[5-9]。不過,對土木工程專業本科生教學內容的理論體系與內在邏輯,暫未見有較為深入的探討。在材料力學課程教學過程中,學生反映概念較多,部分理論推導較為復雜,較難從總體上把握課程的理論體系與各章的內在邏輯關系,從而導致學生存在不同程度的畏難情緒。此外,材料力學課程知識點的遺忘率也相對較高。部分高年級的學生,或已經工作的畢業生,對材料力學整體的理論體系與內在邏輯已難以把握,只能記憶起零星的概念與某些典型的例題,把大部分教學內容“歸還”給了教師。因此,本文針對材料力學課程教學中學生面臨的共性問題,基于教學大綱,從理論體系、基本理論與各章節內在邏輯關系三個方面進行了歸納。

一、整體理論體系

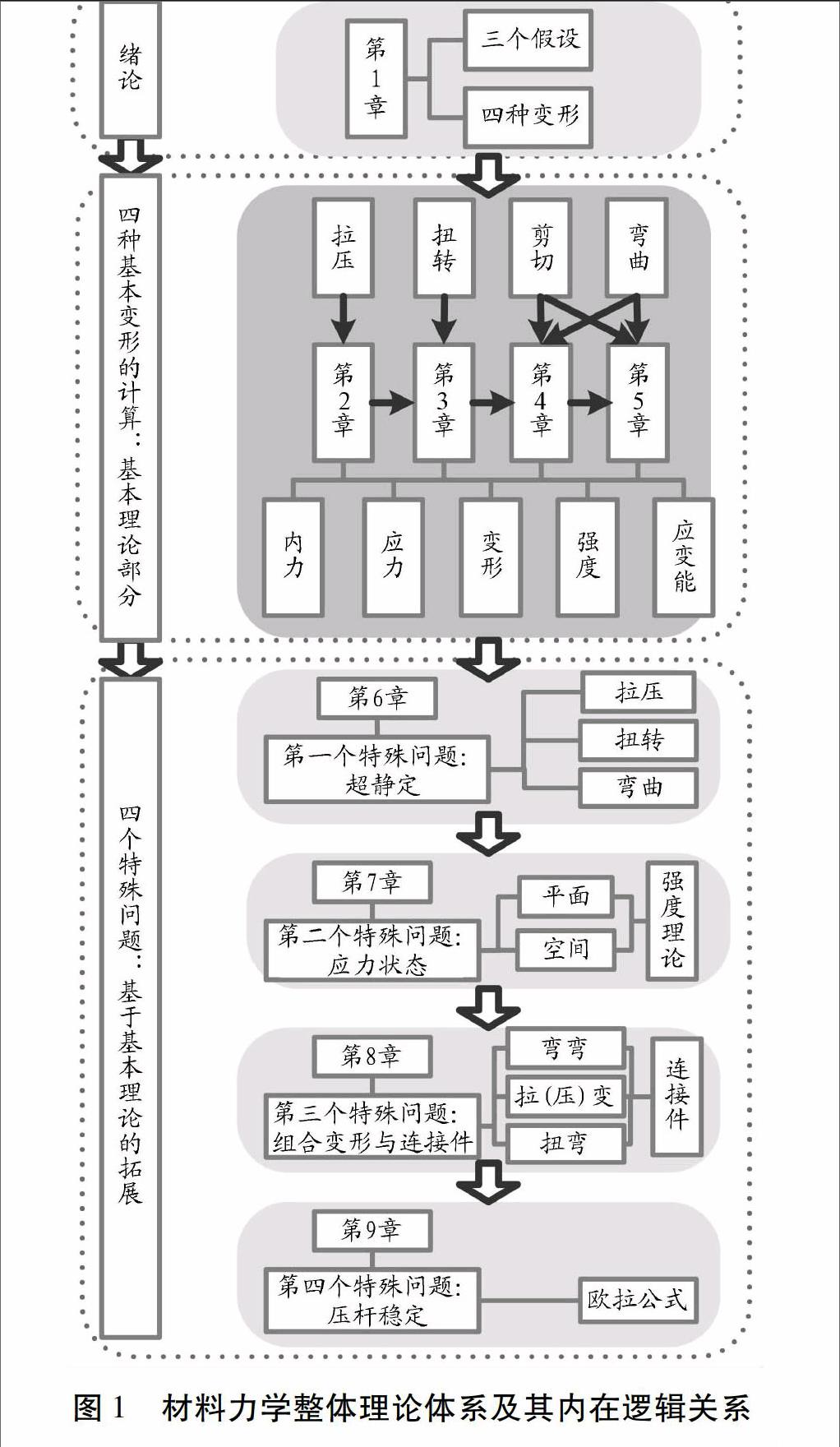

經過歸納,本文提煉土木工程材料力學的整體理論體系如圖1。從圖中可以看出,本文提出的整體理論體系簡明直觀,內在邏輯條理清晰:由緒論引入四種主要變形—四種主要變形的計算(形成基本理論部分)—基于基本理論部分的四個特殊問題(為平行關系)。

一是,第1章基于3個假設,提出材料力學的主要研究對象:拉壓、扭轉、剪切與彎曲四種變形。

二是,第2章、第3章分別闡述拉壓、扭轉時的內力、應力、變形、強度與應變能,因為彎曲時,桿件的應力與位移較為復雜,所以在第4章、第5章分別進行闡述。上述四章形成了整體理論體系中的基本理論部分。

三是,第6章在基本理論的基礎上,提出第一個特殊問題:超靜定問題。其中第1節闡述概念,第2-4小節分別闡述拉壓、扭轉、彎曲時的超靜定問題。

四是,第7章在基本理論部分的基礎上,提出第二個特殊問題:應力狀態與材料破壞規律問題。具體而言,基于第2章的單軸應力狀態、第3章的純剪切應力狀態,進一步研究第4章引入的平面應力狀態,由此拓展研究空間應力狀態,并尋求材料破壞的規律,即強度理論。

五是,第8章在基本理論部分的基礎上,提出第三個特殊問題:組合變化與連接部分問題。其中第1節闡述概念,第2-4小節分別闡述彎彎、拉(壓)彎與彎彎的組合變形,第5小節和第6小節闡述連接件計算的理論與應用。

六是,第9章在基本理論部分的基礎上,提出第四個特殊問題:壓桿穩定。其中歐拉公式是全章核心。

可進一步引導學生展開討論,加深對整體理論體系內在邏輯關系的理解與把握。如:

(1)緒論第1-5節中,將桿的變形分為四種;第2章、第3章、第4-5章三部分分別闡述了四種變形中軸向拉壓、扭轉、彎曲三種變形,而第6章的第2-4節分別闡述了超靜定問題中的拉壓、扭轉、彎曲3種變形,第8章的組合變形分別闡述了彎彎、拉彎、扭彎三類組合變形。請問緒論中的剪切變形書中有否進行闡述?為什么?

(2)桿件扭轉變形時的切應力與彎曲變形時的切應力產生的原因是否一樣?各自對應的內力是什么?

(3)請結合生活中的例子區分位移與變形,并分析進行拉壓、扭轉、彎曲強度校核時,分別是用的哪種剛度條件?為什么?

二、基本理論部分

如上所述,材料力學的整體理論體系可以分為基本理論部分(第2章-第5章)與四個特殊問題(第6章-第9章)筆者將基本理論部分的框架體系與內在邏輯關系歸納為表1。同樣,可引導學生展開討論,加深對各章節內在邏輯關系的理解與把握,如:(1)拉壓、扭轉、彎曲變形的桿件,有無區別與聯系?扭轉中的三種桿件(薄壁圓筒、等直圓桿、等直非圓桿)簡化與假設條件是否一樣?三種桿件的計算有無內在聯系?彎曲變形中的三種桿件呢?

(2)第2章-第5章的計算有無核心公式?如有,哪幾個是核心公式?第2章-5章中是如何由應力計算公式推導的變形公式?第2章-5章中的應力公式與變形公式形式上有無異同?其內在原因是什么?

4個基于基本理論部分的特殊問題也可做類似歸納,在此不再贅述。

三、 具體章節內容的內在邏輯

基于上述的介紹,可進一步分析基本理論部分(第2章-第5章)中推導的內在邏輯關系,一般為:三類特征(幾何、變形、受力)—內力分布規律—內力計算—應力計算(幾何、物理、靜力學的分析)—強度條件—變形參數與計算—剛度條件與計算—應變能。對此同樣也可引導學生進行課堂討論。

四、結語

材料力學概念較多,體系相對復雜而前后內容聯系緊密。本文對土木工程材料力學課程教學大綱的整體理論體系進行了提煉,重點分析了各個章節之間的內在邏輯關系。經過教學實踐證明,本文所歸納的理論體系和內在邏輯關系能引導學生較好地掌握課程的核心內容,把握前后章節內容的內在邏輯關系,在理解的基礎上深化記憶。參考文獻:

[1]孫訓方,等. 材料力學[M]. 5版. 北京:高等教育出版社, 2009.

[2]劉鴻文,等. 材料力學[M]. 5版. 北京:高等教育出版社, 2011.

[3]單祖輝. 材料力學[M]. 3版. 北京:高等教育出版社, 2012.

[4]范欽珊,等. 材料力學[M]. 北京:清華大學出版社, 2008.

[5]李穎, 馮立富, 郭書祥. 《材料力學》教學中的一些生活和工程實例[J]. 力學與實踐,2005(2):79-80.

[6]李堯臣. 梁的彎曲正應力的材料力學方法修正[J]. 力學與實踐,2006(2):73-74.

[7]吳新如, 王習術. 激發大學生材料力學實驗動手與分析的能動性[J]. 力學與實踐,2006(6):81-83.

[8]韋成龍, 李學罡, 徐飛鴻. 材料力學教學內容改革的研究與實踐[J]. 力學與實踐,2002(3):53-54.

[9]胡超, 程建鋼, 韓錫斌. 《材料力學》多媒體仿真教學實驗系統[J]. 力學與實踐,2002(6):68-71.