高校學生課堂參與研究

摘 要:學生課堂參與度低成為高校教學質量下降一個重要原因。學生參與課堂的心理過程包括產生學習內在需要、參與動機形成、參與行為發生和持續參與行為。文章分析了影響學生參與課堂的各個因素,為解決學生課堂參與度低的問題提供了思路。

關鍵詞:課堂參與 教學質量 高校

中圖分類號:G642 文獻標識碼:A

文章編號:1004-4914(2015)06-183-02

近幾年隨著大學的不斷擴招以及社會價值觀的多元化等原因,大學生群體出現了一定程度的生源素質下滑。在現在的高等教育特別是高等職業教育中,學生的學習質量出現了明顯的下降。學生掛科、補考在各高校顯現出越演越烈的情況{1}{2}。

在一些實證研究中,研究人員將學生學習質量下降歸結于學生參與學習的主動性出現下降{3}。具體表現為學生參與課堂教學過程比較少,許多學生在課堂中看小說,玩手機或者睡覺。即便在一些課堂中學生參與其中,也多是被動參與,配合教師的教學要求而已。因此提高學生課堂的參與度成了高校教學改革的當務之急。

一、學生課堂參與的現狀

《現代漢語詞典》將“參與”解釋為“加入某種組織或活動”。美國學者阿斯汀在針對大學生的研究中提出,學生參與是學生花大量時間和精力投入到大學生活的過程{4}。如果將學生參與的場景放在課堂,則可以將學生課堂參與定義為學生積極參與課堂教育教學活動的過程。在該過程中,學生是教學活動自覺的、積極的參與者,是知識的主動探索者與發現者,是自己主體建構與發展的主宰者,并在每次參與過程中實現其自主性、主動性與創造性的發展{5}。

一些研究者針對學生參與學習主動性下降進行原因分析,歸納出多個原因。如學生長期在傳統的應試教育背景下形成不良的學習習慣,學生不會也不主動地進行學習;學生在高中教育中被教師灌輸大學教學管理很寬松的印象,因而不積極投身于課程的學習;大學教師習慣采用傳統講授式教學方法,不能充分調動學生學習的積極性,因而學生較少參與課堂。這些原因只是淺層次地分析了學生較少參與課堂的現象,未能從學生參與課堂的過程來深層次地分析。

二、學生課堂參與的心理過程

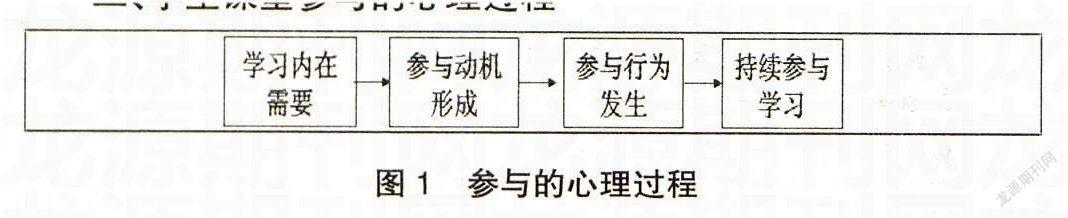

從心理學角度來看,參與是一種行為,而行為的產生需要先有動機存在。因此參與行為的產生需要用動機理論進行分析。當學生參與課堂學習的動機產生后才有可能促使學生參與課堂學習,并且只有在不斷重復和強化學生參與課堂學習的動機之后才會進行持續性地參與。學生參與課堂學習的心理過程如圖1所示。

(一)參與動機形成

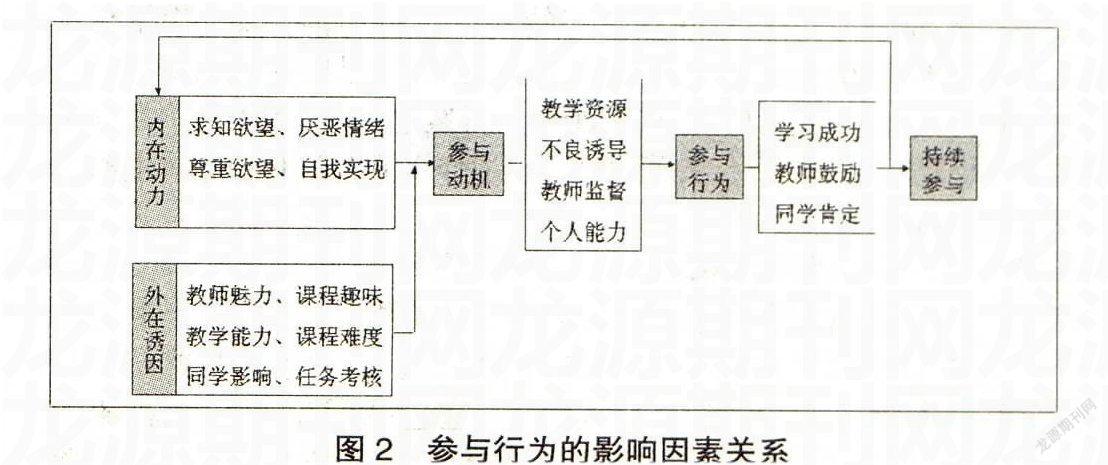

動機是指一個人想要干某事情而在心理上形成的思維途徑,同時也是一個人在做某種決定所產生的念頭。動機的形成離不開內在驅動力和外在的誘因。內在驅動力由個體的內在需要所引起。學生參與課堂的內在需要包括求知的需要、尊重的需要、自我實現的需要。求知的需要指學生對于課堂教學內容有好奇心,希望通過參與課堂學習獲得對于未知事物的了解。尊重的需要指學生希望在課堂學習中表現良好能夠獲得父母的稱贊、老師的表揚、同學的羨慕。自我實現的需要指學生通過積極參與課堂學習最終獲得考試成績高分,獲得獎學金、榮譽稱號等體現自我價值。學生參與課堂的外在誘因指的是學生在參加課堂學習時來自外界的壓力或吸引力,如教師以作業或課堂任務的形式要求學生參與課堂學習的壓力,學生群體要求學生個體一起參與的壓力,教師以生動活潑的形式進行教學對學生學習產生的吸引力,學生群體依靠群體情感而對學生學習產生的吸引力。當內在驅動力和外在誘因朝相同方向產生作用力時,就促使學生產生參與課堂學習的動機。

(二)參與行為發生

有某種動機不一定就會引發某種行動,即學生有了參與課堂學習的動機也并不一定就會真正參與到課堂中。從參與動機的形成到參與行為的發生過程中還存在著一些影響因素,比如學生參與課堂學習是否方便,是否有足夠的資源可供其順利進行課堂學習等。只有當其參與動機足夠強烈讓學生克服不良影響因素時才會真正產生參與的行動。

(三)持續參與學習

學生參與課堂是否可持續也值得關注。在一些課堂中,學生參與到教師提問的環節,但只是簡單地一問一答式的淺層次思維的參與,或者學生按教師要求參加課堂討論,形式上熱熱鬧鬧,收效卻很小。這樣的學生參與只能視為淺層次的參與,一方面不能促進學生積極思考來建構自己的知識體系,另一方面很難持續進行。美國心理學家斯金納認為人的行為是對其所獲刺激的反應,當刺激對他有利的,他的行為就會重復出現;若刺激對他不利,他的行為就可能減弱{6}。要將學生單次短時間參與課堂學習變為多次長時間參與課堂學習,就需要對其參與課堂學習進行正面的強化。

三、學生課堂參與的影響因素

從學生參與課堂的過程分析來看,在不同的參與階段都存在著不同的影響因素。這些因素有一些是正面促進學生參與行為產生的,也有負面阻礙學生參與行為產生的。只有當正面的影響因素強于負面影響因素時,學生的持續參與行為才會產生。

(一)影響學生內在動力的因素

學生參與課堂學習的動機主要受到其內在的學習驅動力影響。通過對學生進行訪談調查,可以了解到形成學生內在學習驅動力的因素包括三個正面影響力的因素,即求知的欲望、獲得尊重的欲望和通過學習實現自我的欲望,一個負面影響力的因素,即對學習厭惡的情緒。從馬斯洛的需求理論可以知道,每一個人都有了解未知世界的欲望,因此求知欲是學生與生俱來的,是學生參與課堂學習的主要正面影響因素。尊重的欲望也是人的需要之一。人都是社會人,與他人之間有著各種各樣的聯系。學生通過學習取得優秀的成績,從而獲得他人的尊重,是學生參與學習的內在動力。自我實現是人的最高需要,學生在大學期間要體現其個人價值,實現自我,認真參與課堂學習是最常見的途徑。因此求知的欲望、獲得尊重的欲望和自我實現的欲望是學生參與課堂重要的內驅動力。但是在實際教學觀察及訪談會發現,理論上存在的三個需要在學生課堂學習中表現卻不明顯,相反,許多學生學習厭惡的情緒較強,這一現象在高職院校學生中更加明顯。造成這種現象的原因有很多,如家庭原因、社會原因、學校原因和個人原因。要解決這樣復雜的問題非常困難。

(二)影響學生產生參與動機的外在誘因

在對學生訪談調查中了解到,學生將影響他們參與課堂的外在因素分為教師、同學和課程三個大的方面。教師的個人魅力成為影響學生產生參與動機的外在因素。有一些學生因為和授課教師熟悉,欣賞教師的個人風采,所以比較積極地參與到課堂學習中。當然教師的教學能力比其個人魅力更顯得重要。教師在教學中使用的教學方法、對教學內容的處理、語言表達都影響著學生的參與動機。并且教師的個人能力會使學生對課程的趣味性、課程的難度產生不同的理解,這將更直接地影響學生的參與動機。所以當教師采用適當的教學方法,并且將教學內容進行了合適的處理,使學生產生了對課程的興趣,使學生學習課程的難度降低,那么學生參與課堂學習的動機也將增強。課堂教學任務嚴格的考核方式使學生不得不參與課堂學習以順利完成考核,這也將增加學生參與課堂的動機。當然這一個階段同學之間的相互影響也不能忽視,在積極且有明確分工的群體中,學生參與課堂學習的動機也將增強。

(三)影響參與動機向參與行為轉變的因素

在內部動力和外在誘因不同因素的綜合作用下產生的參與動機不一定就會轉變為參與行為。這個轉變過程受到了以下因素影響:一是學生的個人能力,這包括學生的知識積累和學習能力、個人素養。如果沒有基礎的知識鋪墊,那么學生難以接受新的知識。比如,在不熟悉會計基礎科目設置的情況下,學生就難以理解企業財務報表的數據,也就很難參與到《財務管理》一類的課程教學中。學生個人能力中最重要一點就是學習能力。不論是理論課程還是實訓課程,在教師講解或指導下,學生只有理解教師真正意圖,才能按照要求參與課堂學習。個人素養包括個人的口頭表達、身體素質和心理素質等。很多時候學生能夠在自己已有的知識基礎上積極進行思考,但苦于自己的個性、不善言詞的缺點而不能有效參與到課堂中。二是課程教學中的教學資源,如教室桌椅、機房電腦、實訓室設備。在我們的調查中,一些學生就明言傳統教室秧田式桌椅布置會影響他們的課堂討論;使用機房電腦時,遇到死機或運行速度慢也會打擊他們認真參與學習完成任務的積極性。在學生產生參與動機之后,如果遇到一些不良誘導,如手機發出的消息聲,其他同學的打擾等都可能吸引學生的注意力,從而使其放棄參與動機。在這種情況下,教師的監督就顯得非常重要。教師要幫助學生從干擾中擺脫出來,順利實現從參與動機向參與行為的轉變。在這個過程中,教師除了監督之外,還要適時根據學生的個人能力來加強指導,以降低學生參與課堂學習的難度。

(四)影響學生持續參與課堂學習的因素

激發學生的參與行為非常重要,但更重要的是保持并不斷激發學生參與行為,形成持續參與。不論是教育心理學中的學習理論,還是行為心理學中的強化理論,都提出若要獲得人的持續行為,就要讓其不斷得到行為的正向刺激,從而主動重復其行為,最終不斷學習獲得技能。因此在學生的參與行為之后,能否及時得到正向刺激就影響長遠。學生通過參與課堂能夠獲得知識、技能,提升其個人能力,滿足其求知欲,那么這將減少其厭學的情緒,增強其求知的欲望,也就更容易地產生繼續參與的動機。許多的研究都發現,鼓勵的正面刺激作用會大于批評的作用,更易激發學生積極向上級的動力。教師的鼓勵和同學的肯定毫無疑問會大大增加學生的個人滿足心理,實現其獲得尊重的心理需求。

在學生的參與行為之后,不論其參與的結果怎么樣,都要給予其正向的刺激,以使其不斷產生新的參與動機,從而持續地參與課堂學習。

四、結語

學生積極參與課堂學習是學生學習質量的有效保證。在學生參與課堂的心理過程中,各種因素都將影響學生的參與效果。但歸納起來就是內因和外因。唯物辯證法認為內因是事物變化發展的根據,外因是事物變化發展的條件,外因通過內因起作用。而學生參與的內因就是學生的學習內在動機。外因則是教師、同學、課程及環境。外因是可以改變的,內因也可以在外因影響下進行改變。因此,可以從外因著手,不斷提高教師的個人能力,優化課程,改善教學條件,減少一切不利因素,從提高學生一次、兩次的課堂參與開始,培養學生內在的學習動機,最終提高學生課堂參與度。

[基金項目:本文系浙江省高等教育學會2014年度高等教育研究課題研究成果,課題名稱《“學習共同體”視閾下課堂學生參與度研究》(課題編號:KT2014109)]

注釋:

{1}王酈.高校大量補考現象原因分析及解決對策[J].嘉興學院學報,2004(7)

{2}邊曉霞.高校教學質量管理與優化研究[D].天津:天津理工大學,2013

{3}范亞峰.補考大學生學習成就歸因及對策淺析[J].教育探索,2006(12)

{4}陳萍.高校學生參與度實證研究[D].湘潭:湘潭大學,2011

{5}趙麗敏.論學生參與[J].中國教育學刊,2002(8)

{6}王欣欣.管理學原理[M].北京:清華大學出版社,2013:170

(作者單位:紹興職業技術學院 浙江紹興 312000)

[作者簡介:吳凱(1982—),男,湖南岳陽人,碩士,紹興職業技術學院講師,研究方向課程教學。]

(責編:若佳)