家庭經濟困難大學生生涯阻隔現狀調查與對策

——基于徐州工業職業技術學院學生的分析

李 鵬,王 彬,黃艷永

家庭經濟困難大學生生涯阻隔現狀調查與對策

——基于徐州工業職業技術學院學生的分析

李 鵬,王 彬,黃艷永

家庭經濟困難大學生由于出身寒微、社會資源欠缺等原因,在生涯發展道路上比一般大學生感受到了更多的阻隔。通過對徐州工業職業技術學院家庭經濟困難大學生進行問卷調查,分析了解他們的生涯阻隔現狀及存在問題,提出以培養學生多元生活經驗等方式開展行之有效的就業幫扶。

家庭經濟困難大學生;生涯阻隔;多元生活經驗;就業幫扶

家庭經濟困難大學生就業問題一直為社會各界所關注。近年來,黨中央和國務院在每年的高校畢業生就業工作中都會針對困難大學生就業援助工作做出重要指示。如《國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知》中就要求,各高校要“以幫扶困難群體為重點,切實做好高校畢業生就業服務工作”,并強調實施“家庭經濟困難畢業生幫扶計劃”的重要性。[1]

高校開展困難學生就業服務時,幫扶理念的落地升華、幫扶措施的切實有效,取決于教育工作者能否站在他們的立場,深入了解他們所面臨的困難亦即“生涯阻隔”。生涯阻隔的概念最早由Crites(1969)提出,指在生涯發展過程中個體遭遇的內在沖突與外在挫折,通常是造成大學生生涯發展不順利的關鍵因素。[1]家庭經濟困難大學生自小在家境貧寒、教育資源缺乏的環境中成長,心理發展與能力鍛煉不足,感受到了更多的困難。這些困難有些是客觀的,有些則是主觀臆想并被放大,束縛了他們能力的發展,甚至造成思想負擔與心理壓力。本文的目的是希望通過調查,了解家庭經濟困難大學生在實際職業發展過程中遭遇的生涯阻隔,為開展行之有效的生涯輔導提供參考。

一、問卷設計與調查

問卷調查的項目來源有兩方面:(1)閱讀相關生涯阻隔文獻,參考借鑒同類調查問卷的成果; (2)采用半結構化訪談的方法,以“我的生涯困惑”為主題,調查收集困難大學生具體的生涯阻隔內容。初始問卷共設計題項為39項。

調查于2013年9月開展,研究對象為徐州工業職業技術學院大三(2011級)與大二(2012級)學生,均為經學校認定建檔的家庭經濟困難大學生。調查問卷由教師嚴格按照心理測驗程序進行,統一發放與回收,答題時間為30分鐘。為保證問卷真實有效,采用不記名制。共發放問卷190份,實際回收有效問卷182份,有效率為95.8%。調查對象的結構為大三112名,大二70名;男生107名,女生75名。每項都有4級評分可選,從0到3分,得分越高,表明感知到的生涯阻隔越強烈。對所獲得的數據采用SPSS19.0統計軟件處理。

二、問卷內容與信度

(一)項目篩選與因子命名

對調查所獲得的數據,首先運用KMO與Bartlett球形檢驗法進行因子分析的適切性研究。結果,KMO值為0.830,Bartlett球形檢驗X2值為1 582.40(自由度為378,P<0.000),達到極顯著水平,表明問卷適合進行因子分析。然后,根據因子分析結果,刪除因素負荷值小于0.3、共同度小于0.2及歸類不當的項目,共保留28個項目。在剔除不適合的項目后,對剩下的項目進行因素分析,采用主成分分析法,碎石檢驗后確定7個因子,分別命名為:(1)資訊探索缺失,主要內容為能夠順利獲取職業信息、獲取渠道是否寬泛有效等;(2)多元生活經驗匱乏,主要內容為是否具備專業以外的興趣特長、和諧處理人際關系等;(3)學校教育不足,主要內容為對學校就業服務是否全面盡職的感受;(4)父母行為阻礙,主要內容為父母對求職選擇的期望、支持與干涉;(5)不適當的自我概念,主要內容為是否有清晰的自我認識與職業目標等;(6)就業準備不充分,主要內容為是否做好足夠的心理準備與能力儲備應對就業挑戰;(7)貧困背景差異,主要內容為擔心貧困、形象、地位等問題影響自己的求職就業。

(二)問卷信度分析

各因子的 Cronbach’s Alpha(α)系數在0.643與0.825之間,全問卷 Cronbach’s Alpha (α)系數為0.884(如表1所示),說明結果良好。

表1 問卷各因子及總問卷的內部一致性系數

三、調查結果與分析

(一)數據統計

為對比調查經濟困難大學生與一般大學生生涯阻隔的特點,同時向190名一般大學生發放問卷,共回收有效問卷185份。其中,大三學生106名,大二學生79名,男生98名,女生87名。對相關得分數據進行統計,結果見表2。

表2 家庭經濟困難大學生與一般大學生生涯阻隔的總體情況

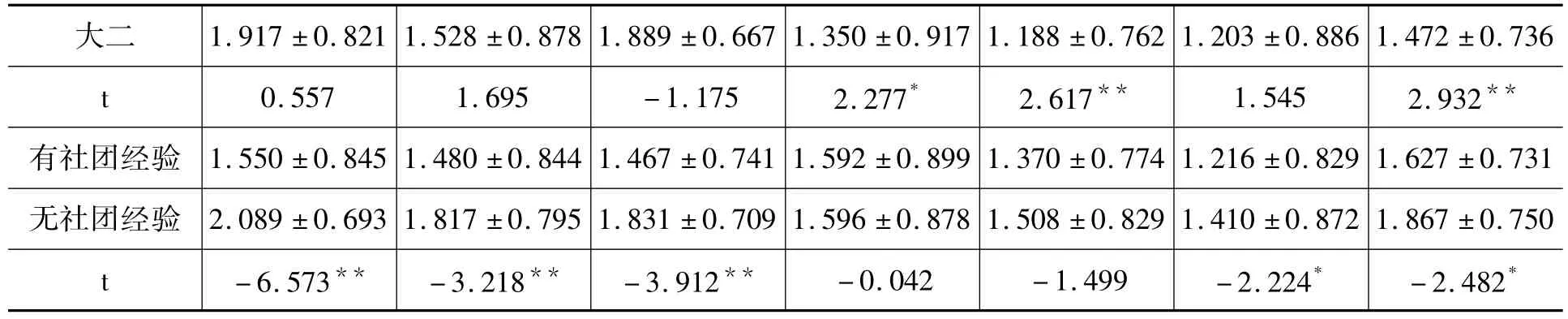

為調查經濟困難大學生生涯阻隔在性別、年級與社團經驗方面的差異,對不同背景家庭經濟困難大學生生涯阻隔得分情況進行t檢驗分析,結果如表3所示。

表3 不同背景家庭經濟困難大學生生涯阻隔差異情況

續表3

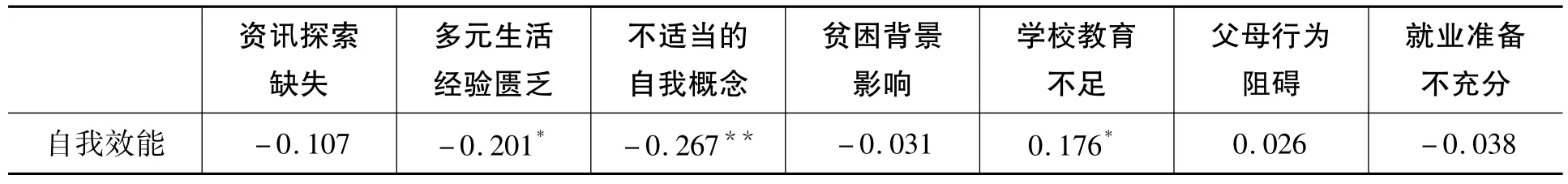

此外,對于經濟困難大學生的生涯阻隔與自我效能進行了相關性分析。其中,自我效能問卷借用了彭永新的“大學生職業決策自我效能問卷”,該問卷由自我評價、收集信息、選擇目標、制定規劃、問題解決等5個維度構成,共39個題項。[3]得分越高,表明其自我效能越高。結果見表4。

表4 家庭經濟困難大學生自我效能與生涯阻隔相關性分析

(二)結果分析

對以上調查數據統計結果進行分析,得出如下有關經濟困難大學生的生涯阻隔的一些結論。

1.家庭經濟困難大學生感受到較大的生涯阻隔。家庭經濟困難大學生在7個因子的得分分布在1.359-2.025之間,其中,有6項在中間值1.5以上。說明家庭經濟困難大學生在學業生涯的各個方面均感受到了較大的阻隔,這些阻隔對他們造成了嚴重的困擾。影響最深刻的前3項分別是資訊探索缺失(2.025±0.747)、多元生活經驗匱乏(1.842±0.777)、不適當的自我概念(1.730± 0.703)。此外,經濟困難大學生與一般大學生相比,有6個因子存在顯著差異。說明家庭經濟困難大學生比一般大學生遭遇了更多的困難,承受了較大的壓力。

2.不同背景家庭經濟困難大學生生涯阻隔存在差異。(1)性別差異。從整體上看,女生感知的生涯阻隔高于男性,尤其在“不適當的自我概念”方面存在顯著差異。女生面對困境時具有很強的危機意識,且當前社會中就業性別歧視的情況時有發生,導致女生面對就業時信心削弱,心理負擔加重。而在“教育不足”方面,男生較多將自己就業不順利的情況歸咎于學校,不滿情緒比女生高。(2)年級差異。隨著畢業季節的來臨,大三學生開始感受到父母期望、周圍同學對比等各方面的就業壓力,并在嚴峻的現實面前逐漸意識到自己的能力限制,感受到的困擾較大二明顯提高,這點尤其反映在“就業準備不足方面”。大二學生普遍認為職業規劃不是當下亟需考慮的問題,存在安于現狀、得過且過的心態。此外,相對于大二的學生,大三學生對職業信息、求職技能、個人提升的需求大幅度擴張,對于學校未能提供完善的就業服務感到不滿。(3)社團經驗差異大。社團經驗對于生涯阻隔的影響是極顯著的。調查顯示,經常參與校園文化活動的同學在各個方面均優于缺乏經驗的人,有5個因子達到極顯著的水平。經常活躍在社團活動中的同學,其語言表達、組織協調、交流溝通等能力得到鍛煉,在面對困難時更為坦然,對于困難的態度也更為客觀,減少了一些自我想象的成分。社團活動如同在學校學習和職場工作之間架起的橋梁,有助于學生將習得活動經驗遷移到生活工作中去。

3.家庭經濟困難大學生自我效能與生涯阻隔呈負相關。有研究發現,個體的自我效能與其生涯阻隔有較高的相關,培養學生的自我效能有助于其合理的評價自我與環境,對挫折情境做出合理歸因,進而采用建設性的應對策略。[2]因此,研究調查了家庭經濟困難大學生的自我效能與其生涯阻隔的相關性。結果表明,學生的自我效能與大多生涯阻隔因子存在負相關,在“多元生活經驗匱乏”、“不適當的自我概念”兩個方面達到顯著,在“學校教育不足”方面存在顯著正相關。說明自我效能在一定程度上能夠緩解學生感知的生涯阻隔,也就是說,自我效能高的學生,在困難面前能夠越挫越勇,降低貧困背景帶來的阻隔強度,甚至將阻力轉為發展動力,印證了“窮人孩子早當家”那句俗語。需要說明的是,自我效能越高的學生,越是傾向于挑剔學校就業服務工作的疏漏,存在更多的不滿情緒。

四、對策與建議

(一)以能力培養與思想勵志為主題,重視困難學生幫扶工作

青少年正處于求知欲最旺盛、能力塑造與價值觀形成的關鍵時期,而家庭經濟困難大學生在這個階段的發展卻尤為艱難,經濟的貧困不僅引發的是生活的緊衣縮食,更帶來思想負擔與能力發展限制。本次調查的結果就表明他們交際圈狹窄,缺少同伴與師生互動,不擅長探索與處理網絡信息,在承受巨大社會壓力的過程中自我評價不高。因此,當高校教育工作者開展就業援助工作時,應當站在他們的立場,了解他們自身對于其所處貧困環境的看法,把經濟資助、能力改善與思想勵志共同納入幫扶體系,幫助他們提高自身素質、增強就業本領、調整就業觀念,實現自己的人生價值,奠定其可持續發展的潛力。

(二)以校園文化活動為陣地,培養學生多元生活經驗

調查的結果表明困難大學生感受到最大的困難是“多元生活經驗匱乏”,阻礙了他們的進一步發展,而調查的另一結果顯示,學生的社團經驗能夠降低困難大學生們對于生涯阻隔的感知。因此,在校園文化活動的教育陣地上,降低學生參與門檻,變競賽活動為全員參與活動,并引導他們以多維發展的眼光看待大學生活,有意識地培養自身的語言表達、交流溝通、組織協調等能力,促進自身職業素質的全面發展。

(三)以信息渠道拓展為契機,提高學生資訊獲取能力

生涯信息是職業決策的前奏,也是職業行為的指南。通過對生涯信息的匯總分析,學生能夠了解就業形勢、職業態度、職場經驗等相關內容。只有足夠的信息支撐,才能全面認識職場現狀與發展規律,做出合理的決策。家庭經濟困難大學生由于資源的限制,缺少同伴與師生互動,不擅長處理網絡信息、更缺少主動進行職業探索的意識,因而接觸的信息量相當狹隘。他們的信息來源往往局限于就業季節期間網絡發布與櫥窗張貼的招聘公告,這些貧瘠的信息通常伴隨著對職業片面的感知與對未知的恐懼。因此,高校首先要注重困難學生信息收集與處理的能力培養,鼓勵他們轉變“等、靠、要”的思想,主動向網絡、媒體、報刊等各種媒介索取資源并進行綜合分析,同時,主動推送有用信息,在廣播、校報、雜志等傳統媒體的基礎上,構建覆蓋面廣、時效性強的校園新媒體環境。通過各種形式傳遞政策法規、服務指南、專業介紹、個體輔導、企業宣講、校友經驗等資訊,幫助他們快捷、準確地獲得有利于自身發展的信息資料。

(四)以自我教育為中心,樹立學生良好自我效能

生涯阻隔的重要特征是其主觀感知性,與個人的認知評價系統有關。如果學生對困難評價客觀適度,對自己的能力有清晰的認識,無疑將提升自我效能,降低阻隔的負面影響,有助于其生涯發展。[2]調查中自我效能與生涯阻隔呈現出的顯著負相關也證實了這一結論。為此,高校應當鼓勵困難大學生正視家庭的現狀,破除經濟差距與工作能力掛鉤的認識,坦然接納貧困問題,增強挑戰困難的勇氣和信心。要培養困難學生正確的職業價值觀,以榜樣教育等方法協助他們辯證地看待生涯阻隔,認識到將生涯阻隔轉化為動力的可行性,提高學生的自我效能,促進他們合理地評價阻隔,以積極的態度與良好的策略向困難挑戰。簡而言之,既要注意消除貧困帶給他們生涯發展中的負面影響,也要維護和增強困難帶給他們的積極因素。

[1]教育部.關于貫徹落實《國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知》的通知[Z].教學[2013]4號,2013-05-18.

[2]趙小云.大學生生涯適應力研究[D].南京:南京師范大學,2011.

[3]彭永新.職業決策自我效能測評的研究[D].武漢:華中師范大學,2000.

[責任編輯 金蓮順]

2014年度江蘇省高校哲學社會科學項目“經濟困難大學生生涯阻隔、自我效能及其應對策略調查研究”(項目編號:2014JD476);江蘇省高校輔導員工作研究會2014年專項重點課題“基于生涯適應理論的經濟困難大學生就業幫扶體系構建”(項目編號:14FYHZD08)

李鵬,男,徐州工業職業技術學院講師,主要研究方向為學生思想政治教育與就業指導;王彬,男,徐州工業職業技術學院講師,主要研究方向為學生思想政治與就業創業教育;黃艷永,男,徐州工業職業技術學院講師,主要研究方向為學生思想政治教育與就業指導。

G715

A

1674-7747(2015)13-0069-04