高校青年教師的工作生活、發展狀況與利益訴求調查分析

——以上海海洋大學為例

藍蔚青,陳江華,成長生,吳偉玲

(上海海洋大學,上海 201306)

高校青年教師的工作生活、發展狀況與利益訴求調查分析

——以上海海洋大學為例

藍蔚青,陳江華,成長生,吳偉玲

(上海海洋大學,上海 201306)

本文以上海海洋大學青年教師為研究對象,在前期個別訪談、文獻研究和專家咨詢的基礎上,通過問卷調查法收集資料,分別從生活狀況、壓力來源與身心健康等方面調查高校青年教師的工作、生活、發展狀況與利益訴求,并結合實際情況分析問題,提出改進措施與相應對策為:完善青年教師的教學與科研評價機制,實現管理服務的人性化;建立青年教師的進修與培訓長效機制,提供良好的職業發展契機;改善青年教師的科研條件與薪資待遇,提升工作滿意度與幸福感;關注青年教師的生活現狀與身心健康,舒緩其工作壓力。

高校青年教師;發展狀況;利益訴求;調查分析

一、引言

隨著當前高校教師隊伍的年輕化,青年教師的價值、地位與作用隨之上升。作為我國高校教育教學工作的生力軍,青年教師與高校的關系也愈加緊密。高等教育改革的深入對教師提出了更高要求,廣大高校教師尤其是青年教師面臨著與日劇增的職業壓力,其自我價值感降低,進而影響到工作與生活質量,從而誘發職業倦怠,產生生理疾病、人際障礙、家庭矛盾,導致教學質量下降、個人士氣低落、離職、曠工或退縮等現象,容易出現職業倦怠。教師的職業倦怠是教師對教育職業產生了消極的自我概念,用冷漠的態度對待服務對象的職業情感枯竭狀態,表現為“情感枯竭、去個性化和成就感降低”三個方面[1]。因此,充分了解高校青年教師的生活現狀和發展需求,是實現高校教學科研質量與管理效率提高的有效途徑,值得高校管理者和青年教師加以重視。只有摸清和掌握高校青年教師群體的思想和生活現狀,才能制定相應的對策方法,從而正確引導青年教師的發展,將個人追求和學校發展目標相結合,解放思想,健康發展,堅定不移地為高校改革和發展做出更大貢獻。

本課題組以上海海洋大學青年教師為研究對象,對高校青年教師的工作、生活、發展狀況與利益訴求等方面開展調研工作,力圖了解當前高校青年教師的生活狀況、薪資待遇與職業規劃等方面情況,并結合實際情況分析問題,提出改進措施與相應對策,以期為高校人力資源管理和人事制度改革提供參考。

二、調查目的與問卷設計

課題組前期通過個別訪談、文獻研究和專家咨詢的方式,以建設高校青年教師隊伍,實現高校全面可持續發展為目標,將青年教師定義為:在高等院校專門從事教學與科研工作的年齡在40歲以下的專任教師[2]。首先,根據青年教師的各自崗位類型,采取階段抽樣與配額抽樣相結合的方法進行問卷收集。隨后,確定研究對象進行問卷設計,采用自編的《高校青年教師職業壓力與心理健康狀況調查問卷》。再次,開展調查工作,確定調查的基本時間段,將問卷發放給調查對象,按期收回;并對問卷進行數據分析,根據統計結果,對教師的工作、生活、發展狀

況與利益訴求做出評價。最后,基于上述調查結果,對其工作滿意度提出改革策略,從調查涉及的高校人力資源管理方面提出改進意見。問卷內容主要分為四個部分,第一部分為基本信息,主要調查青年教師的婚姻狀況、學歷組成、職稱結構與崗位類型等;第二部分為工作生活,進一步了解青年教師對工作的熱情度與日常教學、科研工作情況等;第三部分為壓力來源,重點分析青年教師目前的職業壓力大小與壓力來源分布等;第四部分為身心健康,深入考察青年教師的心理健康狀況、面臨壓力的反應與工作狀態等。調研期間,共發放問卷150份,回收問卷136份,問卷回收率達90.7%。其中回收有效問卷120份、男教師70份、女教師50份,有效回收率為80.0%。

三、調查結果與分析

(一)基本情況

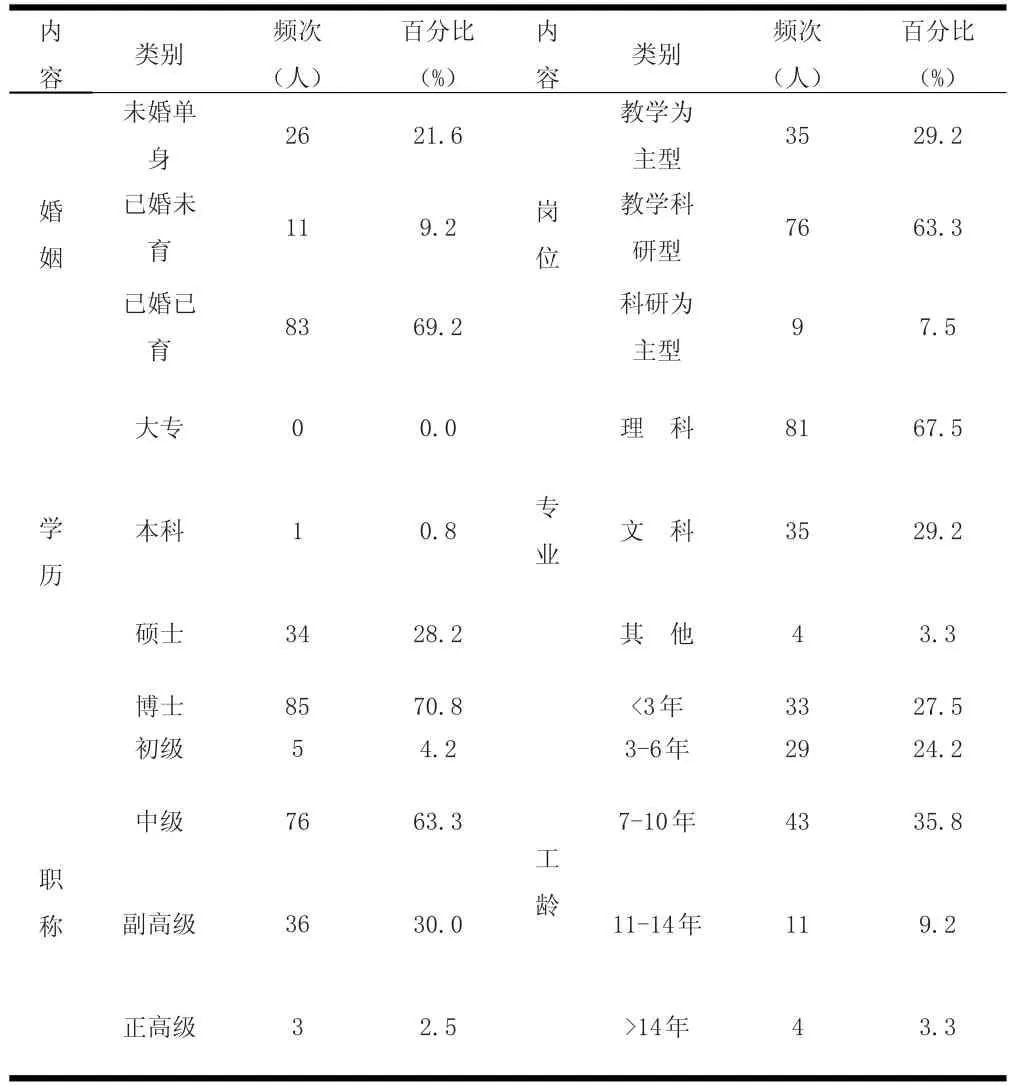

通過對青年教師基本情況的統計分析,結果得出:未婚教師占21.6%,已婚未育的占9.2%,已婚已育的占69.2%;教育程度本科占0.8%,碩士占28.3%,博士占70.8%。可見,近年來隨著高校對專任教師學歷的關注與人才招聘要求的提升,青年教師的總體學歷水平已得到明顯改善。調查對象中,具有高級職稱的青年教師占總數的32.5%,中級職稱教師比例為63.3%。青年教師的崗位類型則以教學科研型(63.3%)為主,工齡在7—10年的青年教師占35.8%,3—6年的占24.2%,工作未滿3年的占27.5%,同時也有12.5%的青年教師工齡在10年以上。具體情況見表一:

表1 高校青年教師問卷調查的樣本基本情況統計

(二)工作生活

對青年教師每日作息安排與主要業余活動內容的調查分析結果發現,近五成青年教師(45.8%)的休息時間在晚上11—12點。同時,仍有15.0%的教師由于教學、科研等方面壓力的原因,通常在12點以后休息。可見,部分青年教師為了教學、科研或撰寫論文而加班加點甚至通宵達旦。業余時間則主要用于資料閱讀、做家務與文獻檢索等。通過對青年教師每周鍛煉時長的統計分析發現,65.8%的青年教師每周鍛煉時間不足1小時,鍛煉時間在1—5小時的教師比例為17.6%。在心理健康狀況的調查中,14.2%的青年教師認為“很好”,而“較好”與“一般”的占比分別為50.0%與26.7%。長期的工作與生活壓力,導致青年教師處于緊張的工作狀態,從而無暇參加體育鍛煉,致使其體質下降或出現亞健康狀態,甚至出現失眠、焦慮、記憶力減退、腰酸背痛、食欲不振等癥狀,對工作效率產生影響[3]。

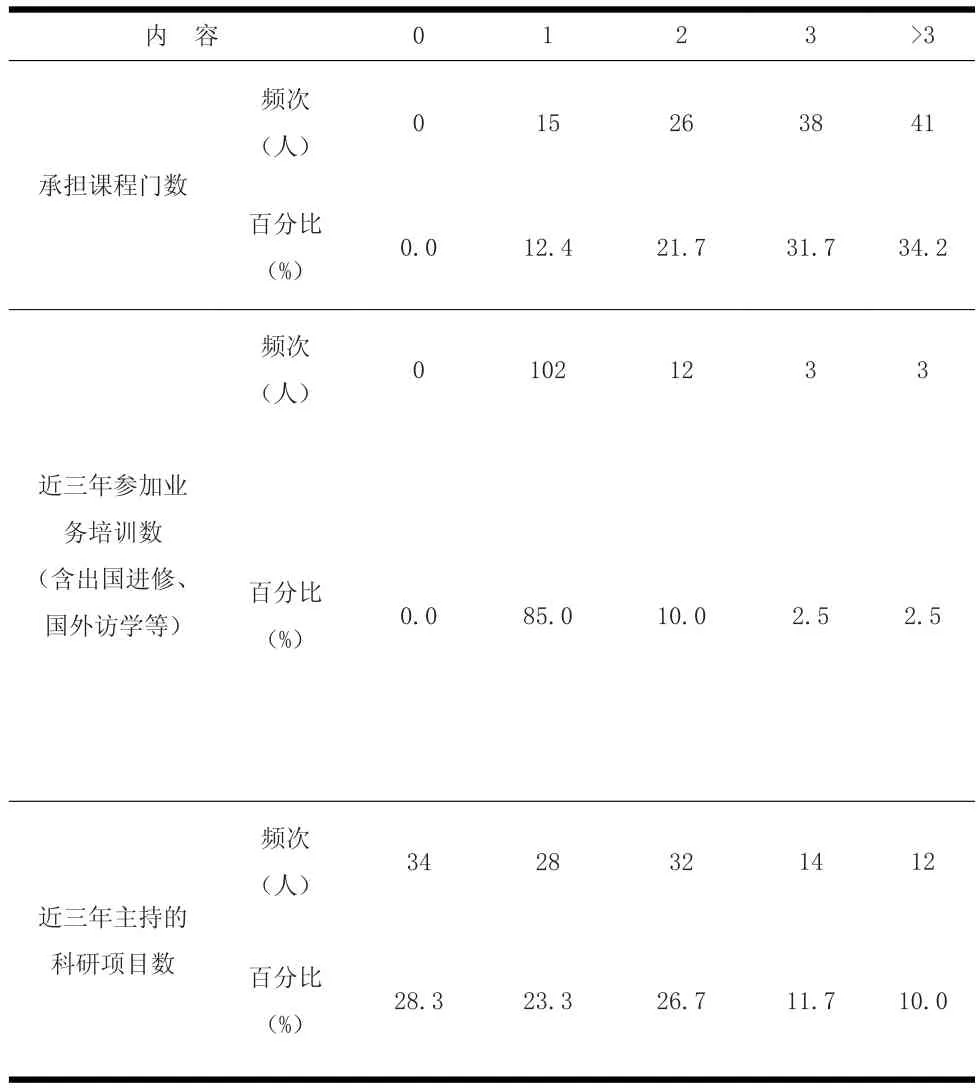

課題組還針對高校青年教師承擔實驗教學、業務培訓與科研項目情況進行了統計分析。具體情況參見表2:

表2 高校青年教師承擔實驗教學、業務培訓與科研項目情況統計

結果發現,34.2%的青年教師每學期承擔著3門以上課程的教學任務,承擔2門與3門課程教學的教師占比分達21.7%與31.7%。每周的授課數多以6—10節為主(48.2%),也有34.2%的教師承擔著11—14 節/周的課程教學。可見,教學工作任務重、工作時間長與負荷大等已成為高校青年教師在教學工作中出現的主要特點。由于青年教師從事教學時間短,

教學經驗不足,加上高校近年來采取相應措施加大對教師教學質量的過程管理與監督,更對青年教師帶來了無形的壓力。

通過對青年教師科研工作的統計分析得出,1/2的青年教師近三年主持了1—2項科研課題,同時也有28.3%的教師主要從事課程教學,未承擔任何科研項目。從科研經費的統計中發現,由于青年教師從事科研時間短與科研成果不足等原因,直接導致科研工作的難度加大,繼而也對其項目申報與論文發表產生影響。因此,75.8%的青年教師年平均科研經費數在5萬元以下,42.5%的教師近年來以第一作者(或通訊作者)發表的論文數在低于3篇。在對青年教師參加業務培訓數的分析中,結果可見85.0%的青年教師參加過1次培訓,培訓次數在1次及以上的青年教師僅為15.0%。對此,相關管理部門有必要加大對青年教師的業務培訓力度,使其專業知識面得以拓寬,從而更好地開展教學與科研工作。

在對制約青年教師發展的外因分析中,工作壓力大(70%)、缺乏專業指導(40.8%)與家庭負擔重(40.8%)已成為制約其成長的主要因素。青年教師希望能在教學科研與創新能力(85.8%)、學科素養(52.5%)、教育教學實施能力(41.7%)等方面提升水平。對此,各級主管部門應適當予以重視,并對其加以引導,減輕其教學任務,使其有更加充裕的時間參與到教學與科研工作中去。青年教師在對學術取得成就關鍵因素的分析上,由高到低分別為自身努力(31.7%)、成長環境(30.0%)、學科實力(24.2%)與發展機遇(14.1%)。

工資收入和福利保障是青年教師工作與生活質量好壞的關鍵因素,只有充裕而公平的收入才能激勵青年教師更好地投入教學與科研工作的第一線。在對青年教師對目前待遇滿意程度的調查中,有35.0%的教師對待遇水平持“不太滿意”態度,持“不滿意”態度的青年教師比例達12.5%。對此,管理部門應適當采取措施,改革考核方式,使待遇水平能真正體現青年教師的實際付出。

(三)壓力來源

從教師職業壓力統計結果的評析中,結果顯示青年教師認為每天工作壓力“很大”和“較大”的比例總和高達90.0%。從工作性質上看,高校教師的工作是培養人才的復雜勞動,既要搞好教學,又要努力搞好科研,造成了高強度的腦力消耗[4]。通過對主要壓力來源的分析,可以明顯看出,工作與家庭完全占據了青年教師的主要生活空間。由于青年教師個人的年齡特點、生活環境與職業適應能力的不同,使得其要比其他年齡段的教師承受更多的外在壓力與內部困擾,無形之中增加了青年教師的工作壓力。教學、科研、學位進修與職稱晉升已成為當前許多高校青年教師面臨的主要任務。

通過對青年教師在工作、家庭與社會三個方面壓力的主要來源分析,可知職務晉升(77.5%)、聘期考核(63.3%)與收入差距(45.0%)是教師工作壓力的主因;家務瑣事(60.0%)、子女教育(55.8%)與長輩贍養(48.3%)是教師家庭壓力的主因;薪酬不高(88.3%)、高房價高通脹(80.0%)與高教改革(39.2%)是教師社會壓力的主因。

(四)身心健康

由高校青年教師心理壓力的分析中,課題組發現:青年教師在工作中常有的心理傾向是工作倦怠(50.8%)、信心不足(45.8%)與方向不明(45.8%)。在面對工作壓力時,往往容易煩躁不安(71.7%)、緊張壓抑(60.0%),伴隨著頭痛心慌(25.0%),從而產生畏懼心理,躲避而不愿面對(28.3%),偶爾伴有失眠現象(46.7%)產生。因此,青年教師對工作前景感到有一點渺茫的比例高達53.3%。但即便如此,由于青年教師能適當予以心理調適,因此對自身當前的工作狀態反映較好(45.8%)。

四、對策與建議

經過本次調查結果的分析,結合前期開展的個別訪談、文獻研究和專家咨詢,可以看出高校青年教師由于長期處于緊張與焦慮狀態,對其身心健康已產生影響。因此,部分教師已出現消極應付工作、埋怨客觀現實的問題。高校如要穩步發展,就應重視青年教師工作、生活、發展狀況與利益訴求,采取有效的激勵措施,激發其工作熱情。現根據調研結果提出以下措施,進一步關注青年教師的成長,逐步完善教師的跟蹤培養機制,提高青年教師工作生活的幸福指數。

(一)完善青年教師的教學與科研評價機制,實現管理服務的人性化

要適當調整科研為主要導向的職稱評審與量化機制,在加強青年教師綜合素質評價的基礎上,逐步加大對其教學質量與教學改革效果的評價力度。應將同行評價、專家評價與學生評價納入考核評價體系當中,并對評價結果進行公示或與職稱聘任掛鉤。要引導青年教師去除在科研工作上急功近利的浮躁情緒,促進其教學與科研相結合,使其能用心關注學生的創新能力培養,吸引學生參與到科研課題中來,實現共同發展[5]。同時,各級主管部門也可進一步夯實“傳幫帶”制度,搭建起新老教師溝通交流的平臺,通過教學督導、開展FD培訓、學習交流會與

教學競賽等形式,建立老中青三代良好互動模式,營造溫馨和諧的工作氛圍。

(二)建立青年教師的進修與培訓長效機制,提供良好的職業發展契機

高校人事管理部門可在上級主管部門的引導下,根據高校青年教師個人的學術背景與研究專長,為每一名青年教師設計出個性化的職業生涯規劃,幫助其樹立未來職業的發展目標。同時,還可建立教師進修與培訓長效機制,通過學術講座、職業培訓、教師進修、短期訪學或企業踐習等形式,豐富培訓內容,加強青年教師專業知識與實踐技能的培養,使其知識結構與綜合素質逐步完成由“單一型”向“綜合型”的結構轉變,向復合型人才邁進[6]。

(三)改善青年教師的科研條件與薪資待遇,提升工作滿意度與幸福感

高校青年教師申請重大科研課題成功率不高的主要原因除受到年齡、資歷與職稱等方面的限制外,科研的軟硬件條件相對落后也是主因之一。因此,各級主管部門應加大專項經費的投入力度,購置現代儀器設備,改善其工作環境。同時,高校科研管理部門可設立青年教師科研基金,并加大青年教師的政策傾斜力度,為其課題申報提供經費支持與服務保障,使其擺脫發展困境,創造性地開展科研工作。此外,高校還應擯棄長期以來“論資排輩”的傳統思想,對在相應崗位做出貢獻的青年教師在薪資待遇上適當予以提高,采取行之有效的方法,激發其工作熱情。

(四)關注青年教師的生活現狀與身心健康,舒緩其工作壓力

學校要關注青年教師的家庭生活現狀,各級黨政部門應在法律咨詢、職工住房、醫療保險、子女教育等方面采取措施,關心青年教師的利益訴求,解決他們的后顧之憂,保證其安心做好教學與科研工作[7]。同時,校院各級工會應重視對青年教師的人文關懷,通過“送溫暖”與“一日捐”等活動,關心慰問困難教職工,讓他們能夠安心工作,真正融入到高校的大家庭當中。此外,高校還可充分發揮各級社團組織的作用,舉辦各類文體活動,舒緩青年教師的身心,豐富其業余文化生活,滿足青年教師的精神文化需求,緩解其精神壓力。

五、結語

總之,青年教師是高校教學與科研工作的中流砥柱,其工作、生活、發展狀況與利益訴求等方面現已得到各級主管部門的重視與關注。相信隨著教育改革的不斷深入,青年教師在高校教師群體中的地位與作用將愈益凸顯,也將對高校教師人才隊伍的建設起到莫大的推動作用。

[1]蔡曉武,廖傳景.高校青年教師職業倦怠與工作生活質量的相關研究[J].重慶高教研究,2013,(2):54-58.

[2]徐曉明.高校青年教師生活狀態、發展狀況及利益訴求影響因素研究[J].石家莊鐵道大學學報(社會科學版),2011,(2):90-95.

[3]叢亮,余南飛.高校青年教師生活現狀和發展需求探析——對上海電力學院青年教師的抽樣調查[J].教育理論研究,2013.10:98-100.

[4]王海翔.高校青年教師心理壓力的調查分析及對策.寧波大學學報,2004,(5):74-76.

[5]蘇洵,楊一,潘東菁,等.四川省高等學校青年教師工作、生活狀態調查與對策研究[J].成都理工大學學報(社會科學版),2012,(1):99-104.

[6]王影,姚秋杰.試析高校青年教師發展中存在的問題及對策[J].吉林省教育學院學報,2010,(3):52-53.

[7]徐曉明,劉靜,邊超.高校青年教師生活狀態、發展狀況及利益訴求調查與對策研究[J].河北工業大學學報(社科版),2010,(4):58-62.

(責任編輯:曹木易)

上海海洋大學2014年工會理論研究課題“高校青年教師的工作、生活、發展狀況與利益訴求調查研究”;2014年上海市教育系統工會理論研究會課題“高校教師職業壓力與心理健康狀況調查分析——以上海海洋大學為例”;2014年上海高校實驗技術隊伍建設計劃項目“運用定性和定量相結合的方法探索實驗室績效考核及激勵制度”。

G645.1

A

2095—7416(2015)02—0018—04

2015-03-28

藍蔚青(1977-),男,福建閩侯人,博士,上海海洋大學食品學院實驗室管理中心專業實驗室基層教學組織負責人,高級工程師。研究方向:工會管理與實驗室管理。陳江華(1969-),女,碩士,上海海洋大學食品學院黨委書記,副研究員。研究方向:教師思想政治工作研究。