有關水利工程試題的變與不變

盧成樹

(溫州市第二外國語學校, 浙江 溫州 325015)

有關水利工程試題的變與不變

盧成樹

(溫州市第二外國語學校, 浙江 溫州 325015)

本文以具有較強綜合性的水利工程試題為研究對象,歸納出學生理解相關知識點存在的四種常見的思維定勢。在解讀該類試題的特點和出題思路后,筆者提出水利工程類試題存在區域、尺度、時間的“變”和原理、方法的“不變”的辯證關系,以期對教師們規劃高三復習提供一些經驗。

水利工程;思維定勢

為了快速掌握應試技巧,高三復習中常常會對各類知識體系進行總結從而得出各種模板,這被認為是提高得分率的有效手段。然而,不少學生對模板生搬硬套,總是答不到得分點上。水利工程知識點從人地關系出發,聯系了等高線地形圖、河流水文特征、大氣環境、地質地貌、產業活動和流域開發等核心知識,綜合性強,能很好地體現自然環境的整體性和差異性。因此,本文通過歸納水利工程試題常見的思維定勢,以典型試題為抓手,明確學情,發現這類試題中的變與不變,希望能為教師們規劃高三復習提供一些經驗。

一、破解水利工程知識點的思維定勢

為了更好地理解這個知識點,需要厘清水能、水力、水利等的關系。水能主要是指河流蘊藏的動能和勢能等能量資源,將水能利用就是水力發電,建設的工程就是水電站。水利范疇包括防洪、排水、灌溉、水力發電等,按目的劃分有防洪工程、灌溉工程、引水工程、水力發電工程等。

學生誤認為水利工程等同于水電站或水庫。對同一類問題的解決從模板中來,卻被模板束縛,以下舉例都是常見的有關水利工程的思維定勢。

1.大型水利工程不一定都建于河流中上游

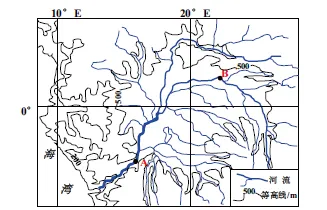

例1:該流域(圖1)擬選址建設大型水電站,指出最佳選址是A處還是B處,并說明理由。

參考答案:A處。A處落差大,流速快,水能豐富;上游匯水面積大,流量豐富;地形狹窄,工程量小。

圖1 剛果河流域圖

2.大型水電站不一定水能蘊藏量大發電量就大

例2:說明該地水能蘊藏量世界第一但發電量較少的原因。

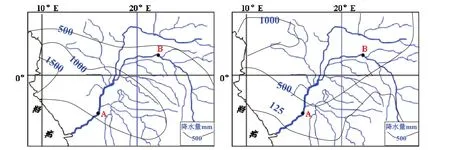

材料一:圖2中左圖示意北半球冬季時剛果河流域年降水量分布,右圖示意北半球夏季時剛果河流域年降水量分布。

圖2 剛果河流域降水分布

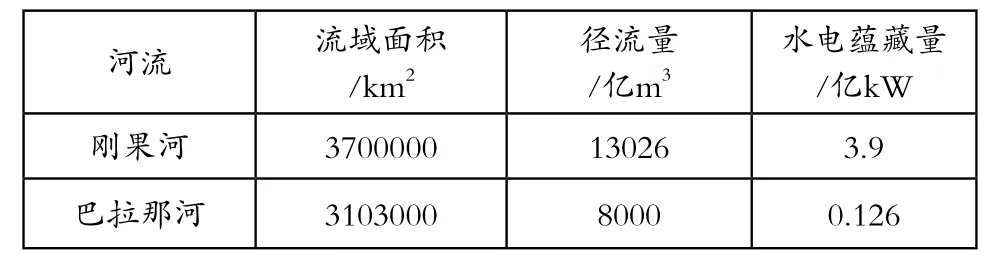

材料二:剛果河下游英加1號和2號水電站裝機容量175萬kW,年發電量120億kW·h,巴拉那河伊泰普水電站裝機容量1260萬kW,年發電量世界第一達980億kW。

表1 剛果河和巴拉那河對比

參考答案:該河流干流兩次穿過赤道(常年受赤道低壓帶控制),盛行上升氣流,降水豐富;南北半球降水時間互補性強;大部分為盆地,支流眾多,流域(集水)面積廣;流量大且穩定(季節變化小);落差大,水能集中;裝機容量小,技術資金不足;經濟落后,用電需求少。

3.水利工程不一定都具有綜合效益,蓄水工程不一定只在干旱環境

例3:據圖3信息說明甲乙丙丁水利工程的主要功能是提供水源的原因。

材料:甲地處我國西北地區。乙所在國是新加坡,人口500萬,平均海拔15米。丙所在國下游農業發達。丁位于我國漢江上游。

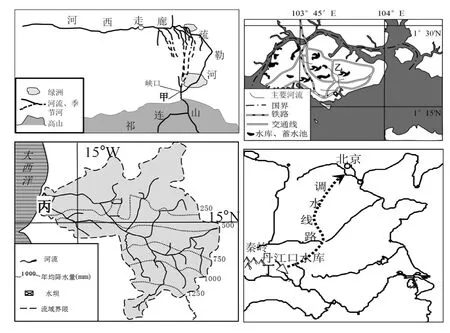

圖3 四地水利工程示意圖

參考答案:甲:年降水量少,河流徑流量小,季節變化大;下游農業發達,人口多,需求量大。乙:(熱帶雨林氣候)年降水量大,但國土面積小,天然河流短且少,儲水條件差;人口密度大,經濟發達,需水量大。丙:下游地區降水少,徑流量小,蒸發旺盛;沿途農業發達,用水量大;干季時,枯水期河流水位低,存蓄河水,防止海潮入侵。丁:京津冀地區降水量少,季節變化大,工農業發達,人口密集,需水量大,通過引水工程提供水源。

4. 大型水利工程不一定都引發移民

例4:(2012年高考海南卷)挪威是世界上水能資源開發較充分的國家。該國大型水電站多為高水頭(電站水庫水位與發電機組所在位置高差大)電站,挪威為建高水頭電站而修建的水庫

A.很少引發庫區移民

B.水位季節波動較小

C.占用大量耕地

D.可以保護魚類和其他野生動物

參考答案:A

二、案例分析

問題:比較C和D河段水文特征的不同點。

圖4 南美洲部分區域圖

參考答案:C河段落差較大,流速較快,流量較小;或D河段落差較小,流速較慢,流量較大。

這是2011年溫州市三模試卷第36題的一個小題。參考答案中“C河段落差大,D河段落差小”在圖中并沒有等高線和高程值的信息支撐。C、D兩點大致分別在河流的中上游和下游,但地處哪一河段并不十分清楚。在2008年全國卷I第36題中有一個設問是“指出G河沒有形成明顯三角洲的原因,并加以分析”,該題提供了等高線地形圖,其答案有一部分是“流域地形高差大,河流流速快”。對比這兩題的答案,同樣地處河流下游的流速出現了截然不同的答案。

在實際生活中,學生能體驗到多數河流下游地形平坦,流速較上游緩慢,平時教學基本也是這樣進行。原題結論的得出很可能是依托了“河流中上游落差大,流速快;河流下游落差小,流速慢”這句話,或者說根據所處河流的位置。命題人很可能固化思路,不料使該題變得不嚴謹。該試題的失誤類似于“大型水電站一定建于河流中上游”,多數大河并不是全部大河。這個“教錯了”的節點也正好是命題的切入點。

三、發現試題中的“變”

1.區域的變

湘教版高中地理必修三中提出區域地理學不僅揭示地理環境本身的自然特征,而且考慮社會、經濟等因素。區域是系統地理學的重要載體,在高中地理中本身存在著系統地理和區域地理的矛盾。在例2中,水能蘊藏量大是自然環境賦予的,開發水能又要從社會、經濟、環境的角度考慮,該題將水能蘊藏量和發電量分開,需要更多考慮該區域的技術、市場等社會經濟因素。不同區域特征導致不同的結果,從而出現看似不同的題目。

2.尺度的變

尺度思想是重要的地理思想,高中地理學習中需要學會不同尺度的轉換。例3中的乙地是新加坡,從經緯度判斷易得出該地位于熱帶雨林氣候區,全年降水充沛,但對于該地建設諸多水庫、蓄水池等設施的原因是提供水源就陷入了思考的迷惑中。事實上,從經緯度還可以判斷出該區域國土面積小或調動新加坡區域所學得知其人口稠密,經濟發達,生活質量高,用水緊張。理解這個問題需要將慣性的大尺度思想轉換成小尺度。同理,丁地的水庫功能倘若一直糾結于該地區的話而不放大空間尺度就很難得出結論。

3.時間的變

地理強調空間性,也強調時間性,不同的時間段發生不同的地理現象。例4中挪威開發高水頭電站在過去難以實現,浙江省安吉天荒坪抽水蓄能電站到現今才依靠強大的技術支持建設起來。很多大型水利工程的負面影響是引發大量的移民,對于學生而言,很難在心里認為A選項是正確的。可見,時間的變化要求我們用發展的眼光看待問題。

以上例題角度新穎,給人以出其不意之感,看似變化多端。然而,試題同樣存在著“不變”。

四、發現試題中的“不變”

1.原理的不變

區域是多變的,考查的地理原理卻相對穩定。在例1中,需要辨別地勢落差大小決定某河段流速大小而不是依據河流中上游、下游。例2中水能開發需要考慮自然條件和社會經濟條件。例3中水庫的功能主要是提供水源就是為了解決缺水問題,從儲水條件和用水狀況入手,可衍生出缺水的原因有降水量少、降水季節分配不均、降水量多但儲水差、海水倒灌、外地缺水調用等。地理原理的不變要求我們更加重視對一個原理的深刻理解,而不是每次因為區域不同又做了一道“新題”。

2.方法的不變

將有關地理原理的知識體系進行完整的構建,對設問中的中心詞和限定詞分解后轉入到該知識體系中是一般的方法。出現不同結果是區域特征中某條件的某要素不滿足引起的。比如,開發水能的條件有水能豐富(降水、河流、地勢落差等)和建壩選址(地形、地質、社會經濟等),剛果河流域有優越的水能條件,但流域經濟落后,在建壩選址條件中社會經濟要素不滿足。同樣地,大型水利工程引發大量移民是壩高引起淹沒范圍大,而高水頭電站是低壩,則很少引發移民。對于設問角度集中于區域、尺度和時間變化的題目解決的方法就是在該原理的知識體系中看是地理要素不滿足還是需要尺度轉換。

綜上所述,在學生生源不理想的情況下,有時為了降低理解難度,簡單處理問題,可能形成了很多固有的觀念和思維定勢,甚至“教錯了”,需要我們及時在變與不變的思考中糾正教學行為。首先,及時總結遇到的某類知識的思維定勢,比如儲油構造是背斜,其實向斜同樣能儲油。破除固有觀念的影響是十分緊要的。其次,“變”的試題的解決需要歸納“不變”的原理和規律,模板的總結還是需要的,但要多次進行區域化的運用,體會不同區域答案組織的變化。最后,加強方法訓練,比如用整體性思維構建思維鏈,由結論推原因等。后,暖空氣上升,水汽凝結形成降雪,出現雪帶。

【解析】

(1)河流水位影響因素是降水和湖泊的調節能力。根據表格,得出降水均勻。河流水文特征包括水位、流速、流量、冰期、含沙量等方面。根據圖中所示水位差,可以得出河段①的流速更大,且①河段在上游,緯度較低,因此流量較小,冰期較短。

(2)根據圖中所示可以容易得出降雪帶的分布位置。降雪的影響因素包括水汽含量與水汽遇冷。學生要掌握三個知識點和基本原理:①大氣如何運動才會遇冷?(上升運動)②冬季,北美洲中部平原地區受來自北美高壓的西北風或西風影響,風從湖面吹向東南方。經過湖面時,增溫增濕(水汽來源)③帶走湖面水汽并向東岸和南岸海拔較高的湖岸地區做上升運動(類似迎風坡),遇冷容易形成降雪。考查地理事物的分布描述;降雪的影響因素。