中國傳播學研究近況實證分析

——以專業期刊論文為研究視角(2008—2013)

■張國良 張巧雨

中國傳播學研究近況實證分析

——以專業期刊論文為研究視角(2008—2013)

■張國良 張巧雨

1978年與改革開放同步興起的傳播學,經過30多年的發展,取得長足進步,但有實證研究發現,前30年間,中國傳播學科存在“生長過快、發育不良”的問題,專業期刊論文數量太多,質量偏低。近6年來,以互聯網為代表的新媒體,對中國的政治、經濟、社會、文化等各個領域,產生了廣泛而深刻的影響。同時,實踐呼喚理論,包括傳播學在內的各個學科的相關研究也掀起熱潮。為此,本文承接前30年的觀察,開展近6年的探究,以呈現中國傳播學研究在這段時間里的總貌、特征和趨勢。本文發現,與前30年相比,近6年來的中國傳播學研究呈現出數量轉向穩定、質量明顯提升的狀態;無論是作者隊伍,還是論文內容,均發生了重要變化;尤其是被引論文、創新性成果的顯著增加,預示了中國傳播學科的良好發展前景。

傳播學;專業期刊論文;傳播學學科

一、研究目的

1978年與改革開放同步興起的傳播學,在中國的發展歷程可謂柳暗花明、跌宕起伏。2008年,正值傳播學引入中國30年之際,不少學者撰文進行回顧總結,但大多為思辨研究(如王怡紅等,2010),甚少實證研究,而著眼于專業期刊論文角度來定量考察學科研究狀況的成果,僅有本文作者之一撰寫的《傳播學在中國30年:以專業期刊論文為研究視角》(以下簡稱“張文”,因資料來源“中國知網”相關數據的起點是1979年,故實際時間跨度為29年),其主要發現和結論如下:

經過近30年的努力,傳播學在中國獲得長足進步,專業期刊論文的總數,從幾百篇增長為逾二十萬篇,堪稱驚人,但遺憾的是,總的來說,外延顯超內涵,數量遠勝質量,突出地表現為:(1)被引論文數只占全部論文數的大約一成(11%);(2)即使在高被引率(相對影響最大的)論文中,具有創新性貢獻的論文數的比例也不到全部論文數的1/4 (23%)。這一結果不容樂觀,從一個重要側面(即研究狀況)如實地反映了傳播學這一新興學科在中國因“生長過快、發育不良”而造成的嚴峻問題。

短短6年間,中國傳播生態又有一些重要變化。以互聯網為代表的新媒體,持續地急速成長,不斷帶來新的突破(就技術而言)、新的體驗(就用戶而言)、新的沖擊(就傳統媒體、乃至社會整體而言),尤其自2009年以來,微博、微信“橫空出世”,開啟了Web2.0時代的嶄新局面,對中國的政治、經濟、社會、文化等各個領域,產生了廣泛而深刻的影響。與此同時,實踐呼喚理論,各個學科的相關研究也掀起熱潮。在此過程中,傳播學自然義不容辭、積極有為,但其實際表現究竟如何?尚不清晰。

為此,本文承接張文對前30年(1979—2007)①的觀察,開展對近6年(2008—2013)的探究,以期呈現中國傳播學研究在這段時間里的總貌、特征和趨勢。

需要說明的是,本文對傳播學這一概念,沿用張文采用的“國際較為通行的定義”,即“涵蓋了理論傳播學、理論新聞學、應用傳播學等領域的廣義傳播學”(趙心樹,2007)。

二、研究方法

本文延續張文的研究思路,使用內容分析方法。具體操作如下:

(一)確定研究對象

本文的研究對象為2008年到2013年的中國傳播學專業期刊論文,資料來源為“中國知網”(CNKI),以“中國學術期刊網絡出版總庫”(http://epub.cnki.net)為主要數據庫。

(二)選擇研究樣本

鑒于傳播學在中國已積累起龐大的期刊論文庫,不可能也不必要對全部論文進行深入研究,因而,本文參照張文,選擇其中影響力相對較大的一批高被引率論文,作為進一步展開定量研究的樣本。

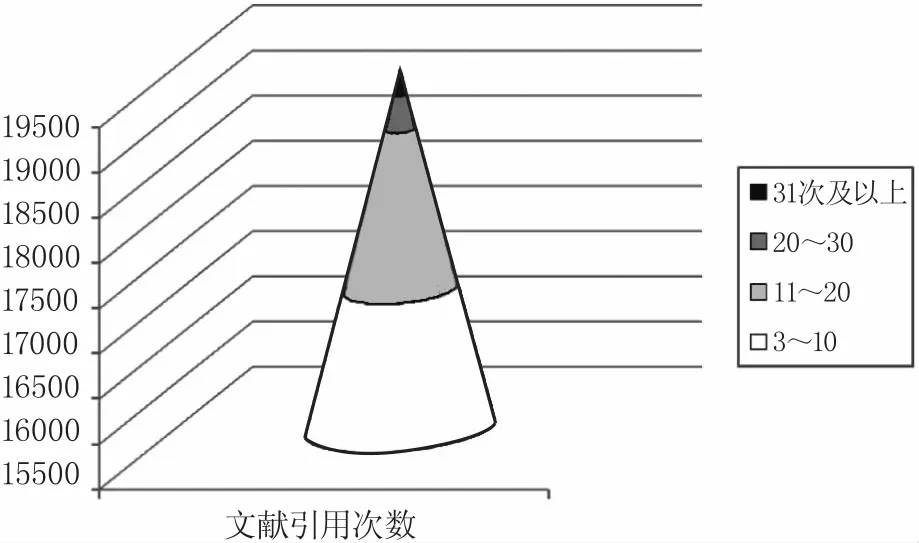

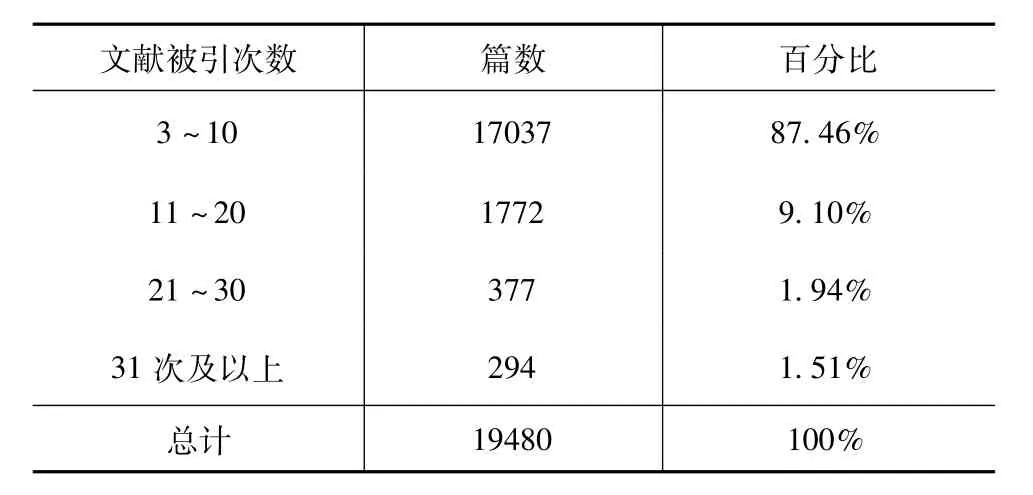

如圖1所示,傳播學專業期刊論文被引次數的分布,呈金字塔狀。本文以居于金字塔頂端的293篇(剔除重復論文1篇)高被引率(31次及以上)論文,構成研究樣本。

這批樣本,大約占全部被引論文數(57168篇)的0.5%,堪稱代表性作品,這一比例,與前30年研究的樣本情況類似,因而,具有適宜的可比較性。

圖1 2008—2013年中國傳播學專業期刊論文被引次數分布

(三)確定研究變量

本文確定的研究變量與張文大致相同,略有調整(根據實際情況,增加了論文內容的細目),包括:作者的性別、年齡和單位等;論文的內容、方法和貢獻等。概述如下:

A-內容

理論:經典學說、新媒體、輿論監督、危機傳播、學科發展、大眾文化、傳播倫理與法規、傳媒公信力、受眾、新聞與傳播教育、傳媒與政治、傳媒經濟、傳媒從業者、微博、媒介融合、媒介素養、公共領域、集群行為;

歷史:中國新聞與傳播史、外國新聞與傳播史;

實務:新聞、傳播、傳媒經營管理。

B-方法

思辨:概念推理、文獻分析;

實證:定性、定量;

綜合。

C-貢獻

創新:言前人所未言,或修改、推翻前人所言,對理論有顯著推進意義,或對實踐有顯著參考價值;

介紹:對前人成果的介紹;

總結:對前人研究的總結。

三、研究發現

(一)總體描述

本文發現,近6年來,中國傳播學的研究不再如前30年那樣表現為爆發性增長,而呈現出一種數量轉向穩定、質量明顯提升的狀態。

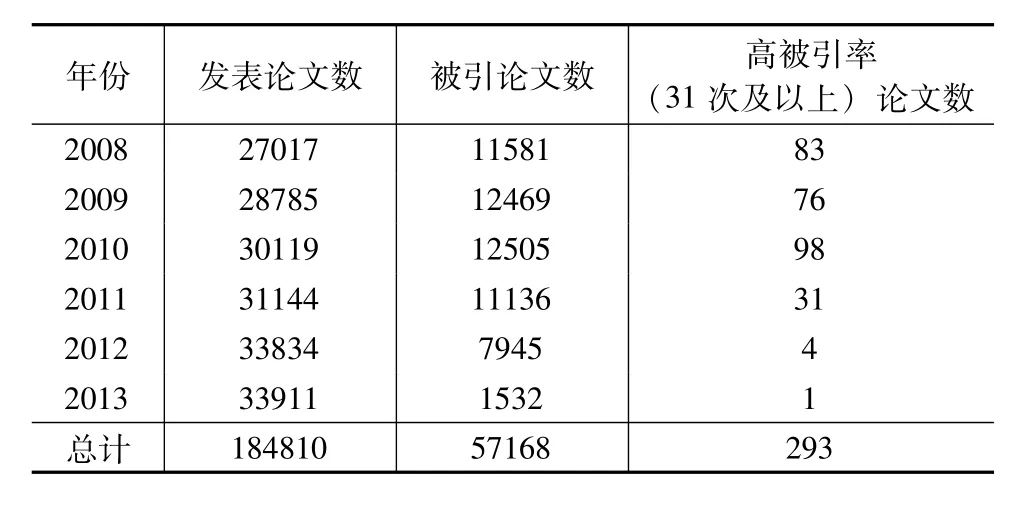

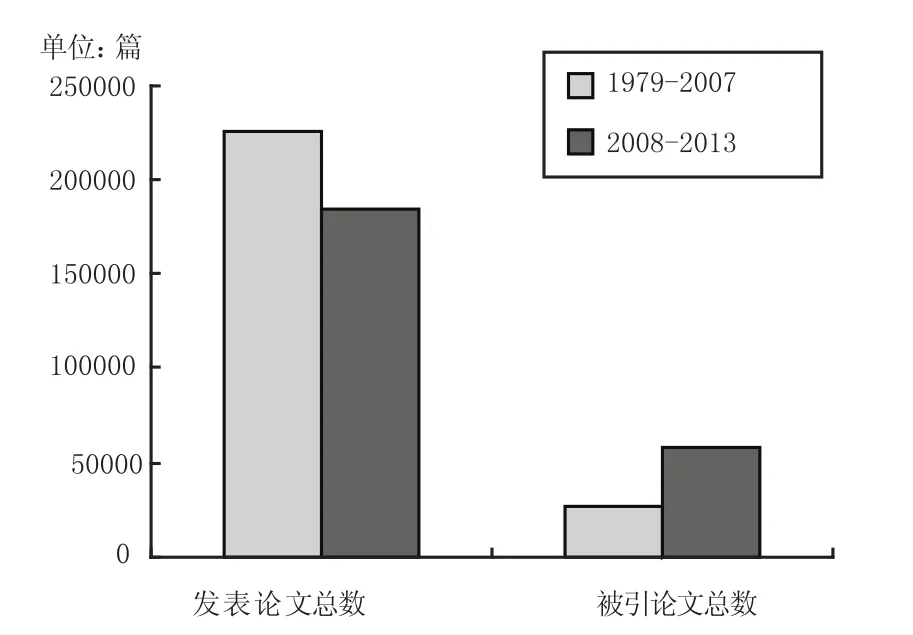

統計結果顯示,2008—2013年中國傳播學專業期刊發表論文總數為184810篇,相當于前30年總數(224740篇)的86%,這其實是一種趨于成熟的狀態。具體而言,繼2006年發表論文數突破兩萬(21410)篇之后,至2010年又突破三萬篇,此后,每年就只有小幅增長了,如表1和圖2所示,2013年甚至只比2012年增加了83篇,幾乎持平。可盡管如此,由于基數大了,因而,最終仍形成了十分可觀的總量規模。

表1 2008—2013年中國傳播學專業期刊發表論文數、被引論文數及高被引率論文數(篇)

圖2 2008—2013年中國傳播學專業期刊發表論文數與被引論文數(篇)

不言而喻,這些論文背后,活躍著生產者的身影,據此估計,中國傳播學科的研究隊伍,已逾萬人,接近飽和狀態。也因此,中國傳播學論文的量變已到達臨界狀態,從而進入了以質變為主要特征的階段。

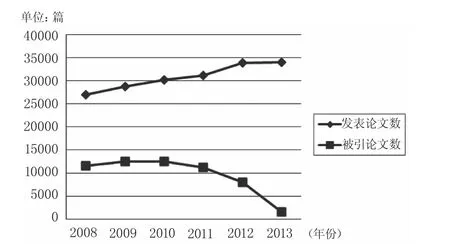

與發表論文數相比,被引論文數的增幅大了許多。雖然,新刊論文、尤其是近兩年來發表的論文,其被引率的上升還需要一些時間,但總體而言,近6年來,被引論文的總數(57168篇)占到了發表論文總數(184810篇)的31%,遠高于前30年同比的11%。如此一來,近6年的被引論文總數(57168篇)就達到了前30年(26279篇)的2.17倍(參見圖3)。

圖3 1979—2007年、2008—2013年中國傳播學專業期刊發表論文數與被引論文數比較(篇)

毋庸置疑,這可被視為中國傳播學研究在提升質量方面取得的具有標志性意義的進步。②

(二)高被引率論文概況

如表2所示,在總數為57168篇的被引論文中,被引3次以上的論文為19480篇,大約占總數的1/3,這一比例與前30年的狀況類似。不過,被引次數最高的論文達到了300次,對比前30年的58次,大幅度地增加了。從這一側面也可以看出,在新媒體蓬勃發展的形勢下,傳播學研究受到了人們越來越熱切的關注。

根據筆者出席教育部數次相關會議獲得的信息,目前中國人文社會科學領域中,被引論文數占發表論文數的比例,即被引率,平均大約為20%,明顯低于世界一般水平(盡管文科論文通常低于理工醫農科論文)。被稱為“科學計量學之父”的普賴斯(Price)曾于1965年在《Science》刊文,對1961年之前發表的所有科學論文的被引率進行了估計。他的結論是,總的來說,論文的被引率大約為65%,但在論文發表10年后,被引率將上升為90%(胡澤文等,2015)。由此看來,前30年間,中國傳播學論文的被引率(11%)低于本國文科平均水準(20%),但近6年來(30%),則超過了平均水準。

表2 2008—2013年傳播學專業期刊論文被引次數分布及百分比

(三)作者分析

張文的研究顯示,前30年的高被引率論文及其作者,為121篇、31位,相比之下,近6年的數量多了許多,達到了293篇、236位(按慣例,限定第一作者)。由于人數較多,導致部分資料缺失,但大體上,還是可以給出以下幾個方面的描述和比較。

1.性別

就性別而言,有98位作者無法判斷,在可供分析的138名作者中,男性有96位,約占70%,女性有42位,約占30%。與前30年(男84%、女16%)相比,女性比例幾乎翻了一番,上升勢頭相當強勁。

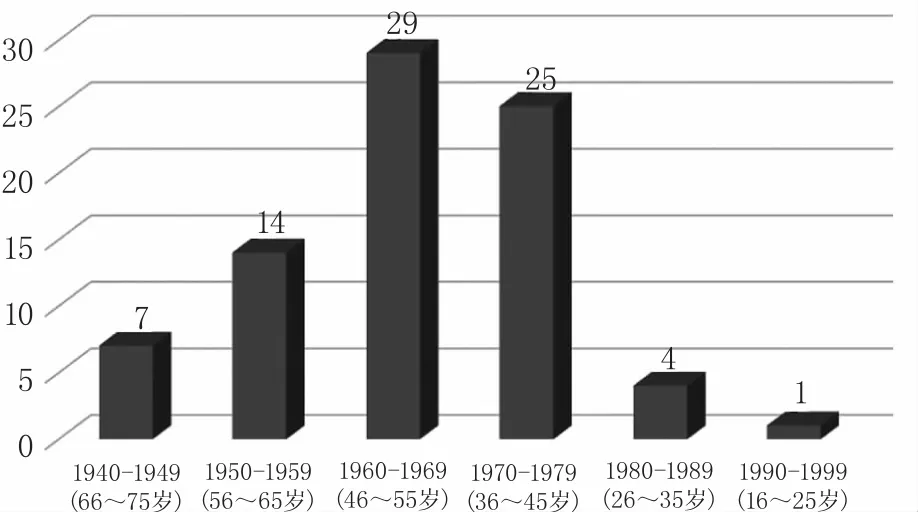

2.年齡

就年齡而言,有156位作者的資料缺失,故只能考察其余的80位作者。如圖4所示,其年齡集中在36—65歲,即1950至1979年之間出生的作者。

具體地看,前30年間一度引領潮流(占30%)的40后,如今僅占9%;曾獨占鰲頭(占39%)的50后也退居第三,只占18%;與此對照,曾在50后和40后之后、擔任生力軍(占23%)的60后躍居首位,成為名副其實的主力軍,占36%,原先名不見經傳的70后,則緊隨其后,占31%,就連80后(占5%)、90后(占1%)也如小荷尖尖,暫露頭角了。

光陰荏苒,新老更替,后繼有人,可見一斑。

圖4 2008—2013年高被引率論文作者的年齡分布(人)

3.單位

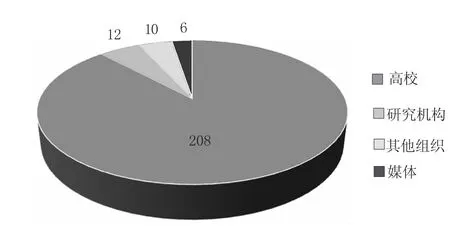

如上所述,近些年來,中國傳播學研究的隊伍不斷發展壯大,在此背景下,高被引率論文作者的單位,更多元化了。與前30年只限于高校和研究機構的情況不同,近6年來,還增加了來自媒體(如:中央電視臺、新華社、中國青年報社、新浪網等)和其他組織(如;中國電信公司、電子商務工程技術研究中心、氣象科技服務中心等)的作者。

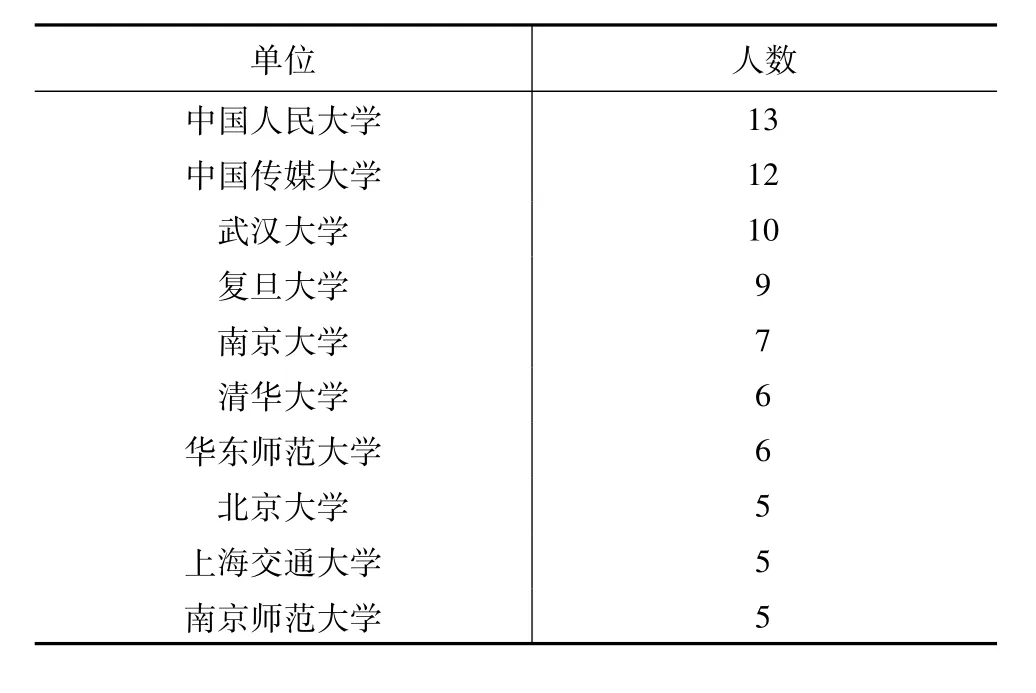

圖5 2008—2013年高被引率論文作者的單位構成(個)

不過,從統計數據看,高校仍為主體,占88%,其余占12%(研究機構為5%,其他單位為4%,媒體為3%)。如表3所示,在作者人數列前10位的高校中,既有老牌的中國人民大學、中國傳媒大學、武漢大學、復旦大學、南京大學,也有后起的清華大學、華東師范大學、上海交通大學、北京大學以及南京師范大學。這十所高校,共有作者78位,占到了總數的33%,即1/3,顯示了一定的集中度。

(四)論文分析

1.內容

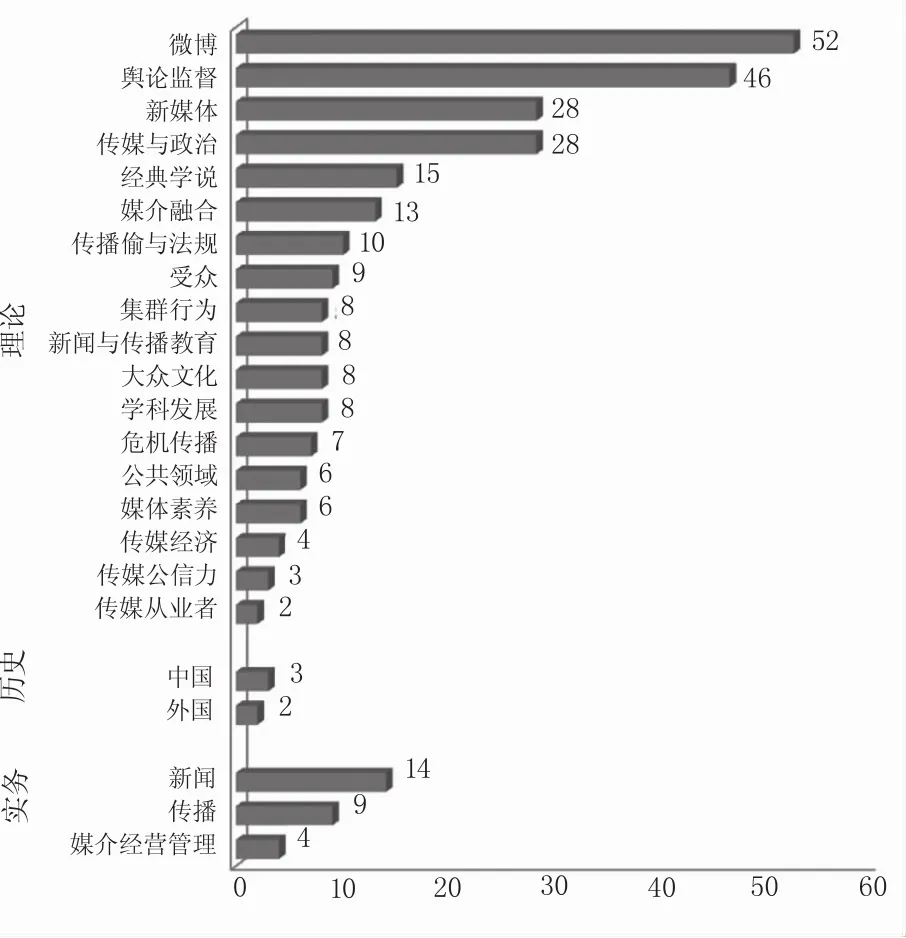

在參考張文的基礎上,本文根據實際情況,對近6年來293篇高被引率論文的內容進行分類,略加調整,即:在“理論”大類下,增加了“微博”“媒介融合”“媒介素養”“集群行為”和“公共領域”五個小類。其中,“微博”雖然也屬于“新媒體”范疇,但由于其在“新媒體”中占比高達65%,且特色鮮明,故不妨單列;另外,“媒介融合”也與“新媒體”密切相關,但同時又自成一個重要領域,故也可單列。

表3 2008—2013年高被引率論文作者人數最多的10個單位

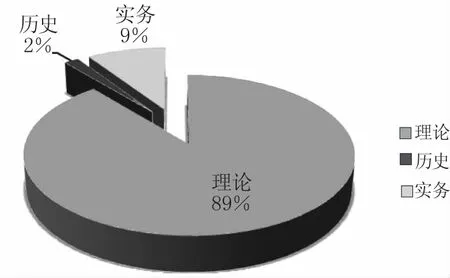

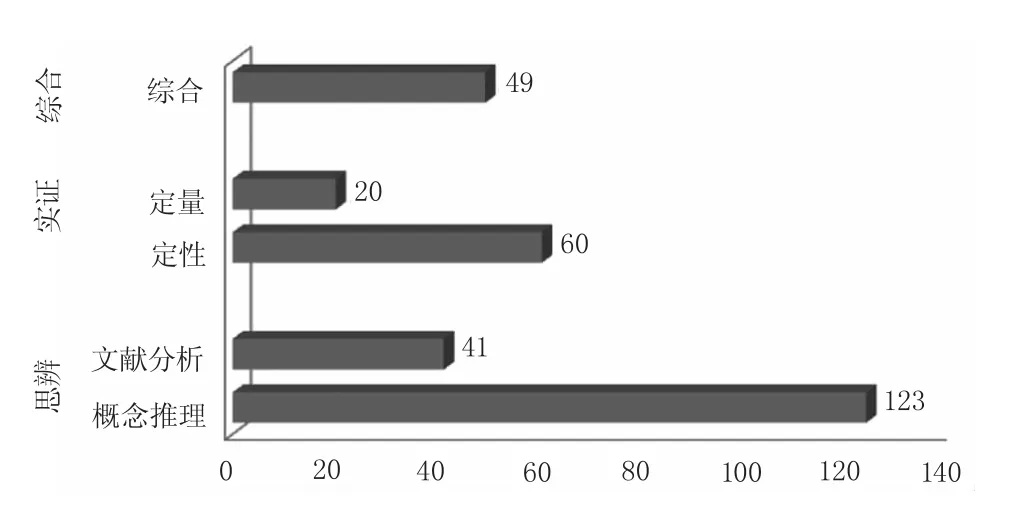

如圖6顯示,與前30年(理論84.4%,實務12.3%,歷史3.3%)類似,近6年來,在293篇高被引率論文的大類中,仍以理論文章居多(261篇,占89%),實務(27篇,占9%)、歷史(5篇,占2%)文章都有所減少。也就是說,更突出了理論取向、現實取向。如果說,理論增多、實務減少,尚屬正常,則歷史過少,就應視為需要加強的缺陷了。

圖6 2008—2013年高被引率論文內容分類比例

從小類看,如圖7和表4所示,理論研究中,最多的主題是“微博”(19.9%),其后是“輿論監督”(17.6)、“傳媒與政治”(10.7)、“新媒體”(10.7)。

如前提及,“微博”其實是“新媒體”中的一個熱門話題,如果再加上“媒介融合”(5.0%),則與“新媒體”直接相關的內容,共計35.6%,超過1/3,在所有主題中高居榜首,充分體現出“新媒體”研究之方興未艾、持久不衰的熱門程度。

圖7 高被引率論文內容分類(篇)

其次,同屬“政治傳播”范疇的“輿論監督”與“傳媒與政治”相加,也高達28.3%,如果再加上關系較為密切的“集群行為”(3.1%)、“公共領域”(2.3%),則共計33.7%,也超過1/3,構成了僅次于“新媒體”的一大研究領域。這一景象,如實地折射出,對中國社會而言,“政治傳播”的重要性、急迫性日益凸顯。

回顧前30年的理論研究狀況,居前三位的主題分別是:“新媒體”(19%)、“傳媒經濟”(16%)“經典學說”(15%),三項合計比例為49%,接近一半。其余為:“學科發展”(11%)、“受眾”(9%)、“大眾文化”(6%)、“傳播倫理與法規”(5%)、“輿論監督”(5%)、“傳媒與政治”(5%)、“傳媒公信力”(4%)、“新聞與傳播教育”(4%)、“傳媒從業者”(2%)、“危機傳播”(1%)。

顯而易見的是,前30年間,“經濟”(即“傳媒經濟”)議題的比重(16%),超過“政治”議題(“輿論監督”5%+“傳媒與政治”5% =10%)。

如此看來,近六年來的主要變化,可概括如下:

(1)“政治傳播”與“新媒體”增幅最大,前者從一成(10%)增加到近三成四(33.7%),后者從近二成(19%)上升至三成半(35.6%)。

(2)兩者相加,比例高達近七成(69.3%),集中度非常高,清晰地顯示了時代的潮流所向。

(3)在此影響下,除了“危機傳播”微增(+1.7%)、“媒介素養”新增(+2.3%)之外,其他各類內容的比例都或多或少地下降了(參見表4),尤其是“傳媒經濟”降幅最大,從一成六(16%)下跌為1.5%。

表4 2008—2013年高被引率論文內容分類(篇、百分比)及增減情況(對比1979—2007年)

2.方法

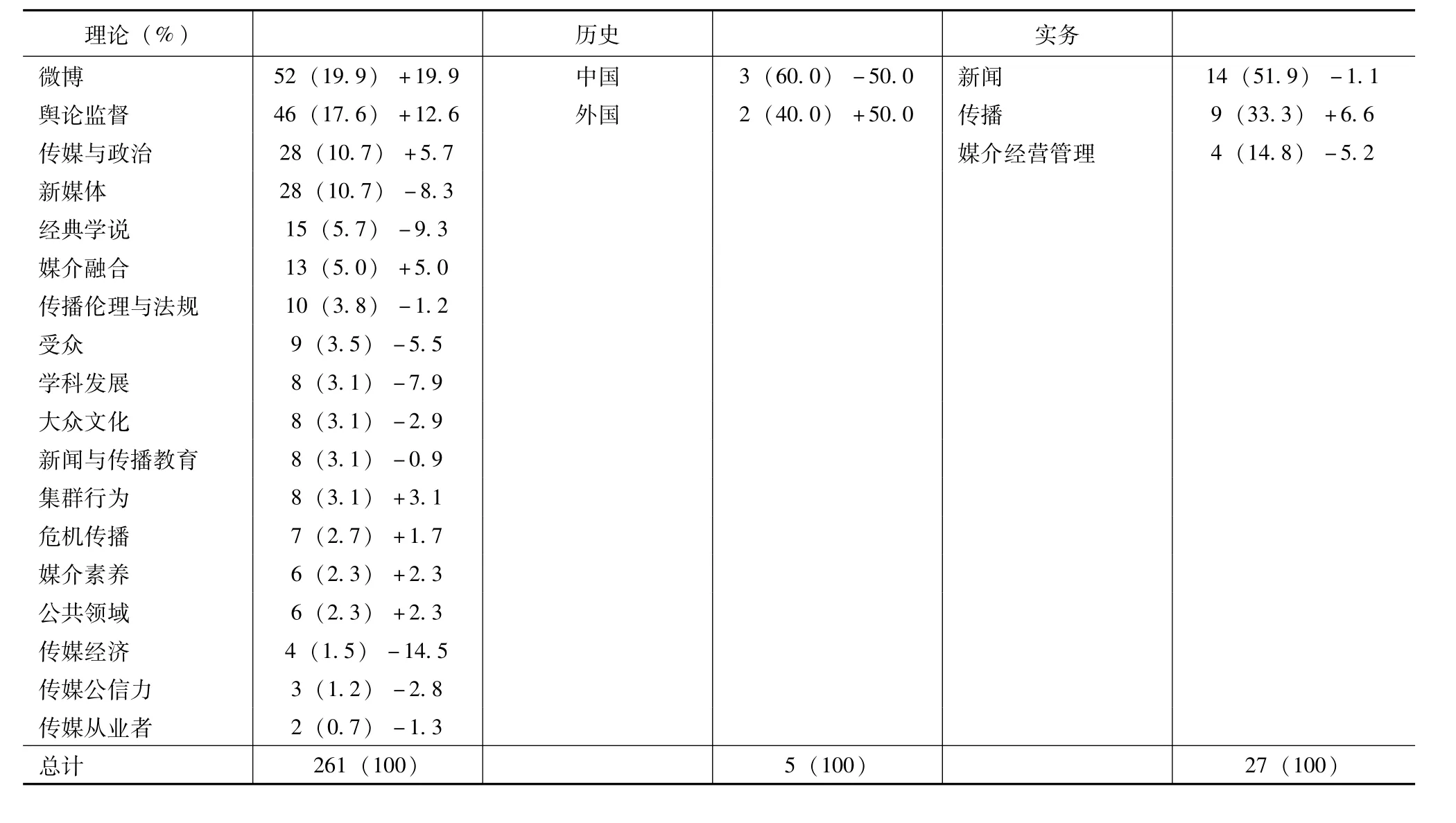

縱觀傳播學在中國的發展,研究方法的變化是一個重要指標。張文對前30年進行總結時發現,從方法角度看,“思辨”(其中多有主觀臆測、片面武斷以及老生常談的情況)仍為主流,占65%,而“實證”僅占21%,“綜合”也只占14%。總的來說,使用實證方法的論文“從無到有,越來越多,但尚未成為主流,有很大的發展空間”。正是這一情況,在很大程度上,導致了創新乏力、質量偏低的后果,

時至今日,有何變化?如圖7所示,“思辨”仍占最大比重(56%),但下降了近一成(9%),此消彼長,“實證”則上升了6個百分點(27%),“綜合”也有3個百分點的增長(17%)。由此看來,研究方法的實證化、科學化,正處于一個良性的“漸變”過程。

進一步觀察,則可發現,“思辨”論文中,“概念推理”(75%)多于“文獻分析”(25%),而“實證”論文中,“定性”(75%)多于“定量”(25%)。有趣的是,這一狀況,與前30年相比(“概念”45%<“文獻”55%;“定量”72%>“定性”28%),恰好相反。

通過閱讀、分析文本,我們發現,這兩個變化,都與“新媒體”研究相關。一方面,各種新媒體、新技術的出現,帶來各種新概念、新觀念的流行,諸如“媒介融合”“渠道為王”“社會化媒介”“互聯網思維”等等,使有關概念的界定、討論乃至爭鳴,成為必要,由此促進了“概念推理”論文的增多。另一方面,針對新媒體的探索性研究,則十分適合使用個案分析、焦點小組訪談等方法,從而,推動了“定性”論文的更多產出。

圖8 2008—2013年高被引率論文方法分類(篇)

3.貢獻

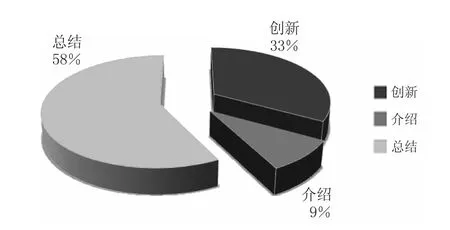

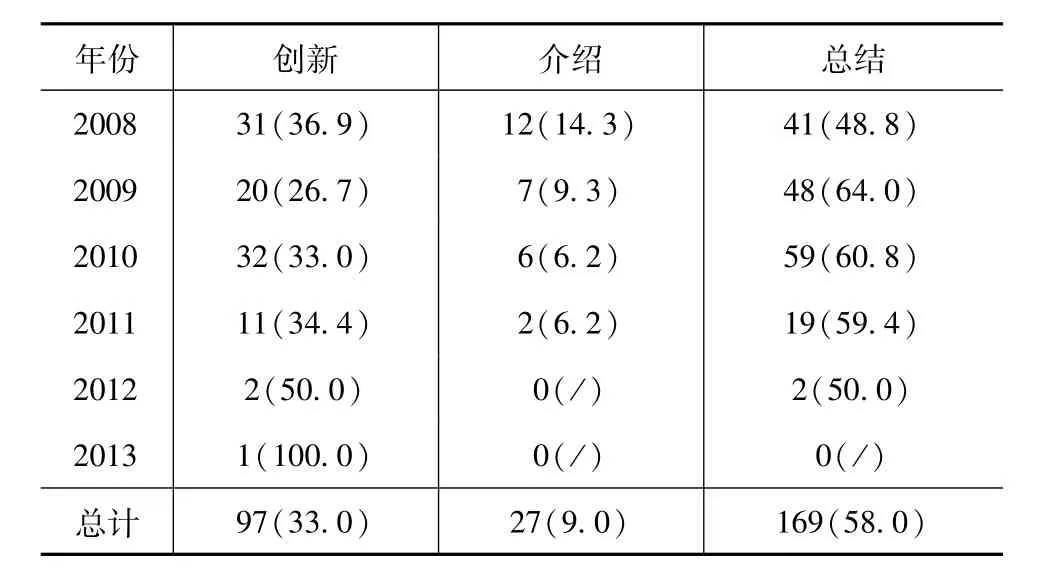

毋庸贅言,學術貢獻是衡量一切論文價值的最為重要的指標。本文參照張文,將貢獻分為總結、介紹和創新三類。通過逐一閱讀、分析293篇高被引率論文,得出各類論文的數量和比例如下。

圖9 2008—2013年高被引率論文貢獻分類(%)

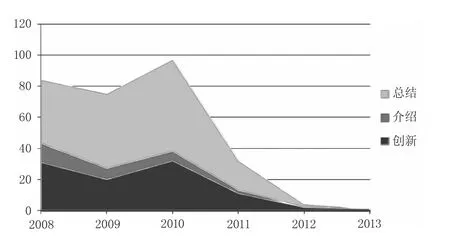

如圖9和表6所示,近六年來“總結”類論文超過半數,仍居首位,占58%,但“介紹”類論文減幅較大,僅占9%,兩者相加,占67%(與此對照,前30年為:總結59.8%+介紹17.2%=77%),與此相對應,“創新”類論文增幅明顯,占到了33%(前30年為:23%)。

如此看來,與前30年相比,近六年來的論文在貢獻方面,取得了不俗成績——創新類成果增加了一成,占比從近1/4上升為1/3。從歷時變化看,總體態勢也是逐年走高(參見表6、圖10)。

表6 2008—2013年高被引率論文貢獻分類(篇、百分比)

圖10 2008—2013年高被引率論文貢獻分類的歷時變化(篇)

當然,以高標準要求,1/3、也就是三四成的創新比例,仍屬偏低,達七八成以上方為理想,但不管怎樣,對這一起步晚、基礎弱的新興學科在質量方面的快速成長,還是應當予以充分肯定。其主要原因,應是研究力量的成長。僅以筆者所在的上海交通大學媒體與設計學院為例:2008年以來,該學院的傳播學教師人數翻了一番,從原來的20多位增加到40多位,而新進教師中,國內外名校畢業的博士占絕大多數,從而使整個師資隊伍發生了結構性的變化,具有博士學歷和“海歸”(海外學位、教職)背景的人員比例大幅度增長,分別從不到一半、不到一成,增為八成以上、接近三成。正是由于這些優秀的中青年人才,受過較為嚴格、正規的學術訓練,因此,多能運用科學的實證方法開展研究,從而,有效地提升了成果的整體質量。

四、結論

綜上,通過對比、分析1979—2007年與2008—2013年的相關數據,本文達成了預期目標:從專業期刊論文的角度,大體勾勒出中國傳播學研究的近況,獲得一些有趣、有益的發現和結論,可供廣大同仁和各界賢能參考,茲歸納其要點,簡述如下:

(一)近六年來,中國傳播學的研究不再如前30年那樣表現為爆發性增長,而呈現出一種數量轉向穩定、質量明顯提升的趨勢。這同時意味著,整個學科的研究隊伍已趨飽和,人員素質得到明顯改善。

(二)相比前30年,近六年的傳播學論文,質量顯著提高,社會影響力越來越大,被引論文數在發表論文數中的比例,即論文被引率,從11%躍升為31%,從原先居于本國文科平均水準(20%)以下,改變為超越其上。這也從一個側面,印證了當前中外傳播學界的一種觀察,即“傳播學科正在從邊緣走向中心”(張國良,2015)。

(三)對近六年來一批高被引率論文及其作者的分析結果表明,在論文作者方面,發生了若干重要變化,包括:女性作者的比例,從16%增長為30%,上升勢頭強勁;“60后”“70后”作者,取代“50后”“40后”作者,成為中堅力量;盡管高校作者仍占主導地位,但研究機構、媒體和其他單位的作者,表現也日趨活躍。

(四)在研究方法方面,“實證”類論文越來越多,但尚未成為主流,“思辨”類論文逐年下降,但目前仍超過半數。研究方法的實證化、科學化,呈現出一個“漸變”的穩健態勢。

(五)在學術貢獻方面,短短六年間,取得了不俗成績——“創新”類論文增加一成,從1/4(23%)增至1/3(33%),殊屬不易,可圈可點。

(六)在內容方面,“新媒體”與“政治傳播”構成了最為熱門的兩大研究領域,比重皆超過三成,兩者合計,更高達七成,清晰地顯示了時代潮流的變動和走向。

注釋:

① 參見王怡紅、胡翼青主編:《中國傳播學30年》,大百科全書出版社2010年版。

② 張國良,胡薇:《傳播學在中國30年:以專業期刊論文為研究視角》,載馮應謙、黃懿慧編著:《華人傳播想象》,香港中文大學香港亞太研究所2012年版。

③ 趙心樹:《新聞學與傳播學的命名、使命與構成》,《清華大學學報(哲學社會科學版)》,2007年第5期。

④ 胡澤文、武夷山:《零被引研究文獻綜述》,《情報學報》,2015年第2期。

⑤ 張國良:《社交媒體對傳播生態的影響——兼談傳播學科的前景》,《中國社會科學報》,2015年6月17日,B01版。

(作者張國良系上海交通大學全球傳播研究院院長、特聘教授;張巧雨系上海交通大學媒體與設計學院2014級碩士研究生)

【責任編輯:張毓強】