意識形態在政治傳播中的樣態

■施惠玲

意識形態在政治傳播中的樣態

■施惠玲

政治傳播中的意識形態,表現出了它最為復雜的面向——豐富的內涵和形式、復雜的功能和手段。因此,從政治傳播中把握和認識當今意識形態的變化和發展,具有獨特的理論和現實意義。在某種意義上,正是在政治傳播中,意識形態成功地轉變成一種“外在的”控制手段和工具,具有了多樣化的外在形態,擁有了現實的存在特性——實在性,使之不僅成為社會現實的重要構成部分,而且發揮了強大的政治、社會功能。換句話說,意識形態之所以成為社會現實的構成,是因為其“外化”的“形態”的真實存在,它不再是懸浮、虛無縹緲的東西。更進一步地說,政治傳播已然成為現實社會中意識形態外化或形態化的一種方式和機制。沒有外化為各種形式的意識形態,我們是無從把握它的實在性和功能效用的。意識形態的外化形式在政治傳播中是多樣的,與政治傳播結構相適應,其多樣化的形式分布也具有層級性、結構性的特點。

關于意識形態的實在性和外化形式問題,在馬克思的唯物史觀和西方馬克思主義理論中都有過表達和闡述。馬克思關于意識形態的思想中包含了意識形態發展的內在張力和轉變,他對意識形態的規定,一方面把它作為一種思想、意識體系,斥它有虛假性、虛幻性和欺騙性、不真實等特質,從否定和批判的意義上來排斥和貶低它;另一方面又把它作為社會結構的功能要素——社會系統中上層建筑的構成部分,并為經濟和政治服務,使意識形態具有了效用功能和工具的特征。意識形態在中國的現實境況,恰好也是馬克思意識形態思想的一個寫照。通常我們會將對手的意識形態斥責為虛假的、具有欺騙性的思想觀念體系,而對我們自己捍衛的意識形態則努力地從其作為社會結構的功能要素和社會效用來認識和把握,并強調它的重要性。

在西方馬克思主義理論中,阿爾都塞的意識形態觀點最具代表性,影響也最大。阿爾都塞強調意識形態是作為維系社會運行的功能和結構而存在的,認為它是具有獨特邏輯和獨特結構的表象形象、神話、觀念或概念的體系。在阿爾都塞看來,意識形態具有社會關系的再生產功能;意識形態還具有“把個體質詢成為主體”(ideology interpellates individuals as subjects)的功能,即把具體的個人建構為主體,這既是它的本質規定性,也是它的主要功能。這種“質詢”不是直接造就“主體”,而是通過“個體”自身的“認識”和“認同”,產生對自我形象的確認,進而形成一種想象的關聯,使個體同社會整體結成緊密的關系。可以看出,意識形態在阿爾都塞的解讀下,成為一種社會功能機制,這種機制使人們同化到政治制度的體系中,同化到社會組織的體系中,同化到了既定的話語、符號體系中。

阿爾都塞對意識形態的探索,在意識形態的發展史上具有某種開拓性的意義,開啟了意識形態功能化、外在化研究的路向。如果說,馬克思已經提出了意識形態的現實性問題,而阿爾都塞則將這種現實性具體落實到了社會運行的機制之中。依據馬克思的思想,并借鑒阿爾都塞的論點,我們在此提出,政治傳播既是意識形態的現實化表征——意識形態的外在樣態,同時又是意識形態的外化方式和運行機制,甚至可以說,政治傳播過程就是意識形態的不斷外化過程。

在政治傳播中,意識形態的外化形式表現在它的各個具體環節之中,呈現出多樣的層級形態。意識形態強大的同化功效,與在政治傳播中不斷外化的多樣形式——它的物質化過程密不可分。在政治傳播中,不斷外化的多樣形態促進了意識形態的作用越來越強大。這些作用的發揮是意識形態今天存在的根本理由和基礎。沒有功能的發揮,意識形態始終在“漂浮著”。就此而言,解讀意識形態在政治傳播中的外化形式——有哪些形式?這些外化的形式之間是怎樣的關系?又怎樣決定著政治傳播的功效?等等,這既是意識形態研究不可回避的問題,更是政治傳播研究的重要理論問題。

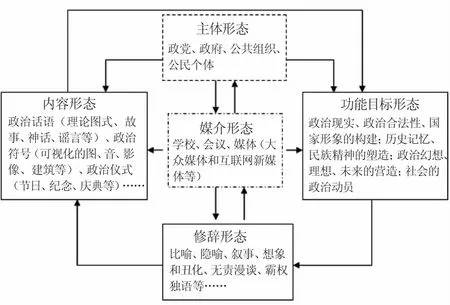

“外化”是德國古典哲學家黑格爾主要使用的術語,它指的是內在精神轉化為外在的物質形態的東西。在黑格爾哲學中,外化也是世界(精神和物質關系)運動的方式。在此,使用“外化”這一概念,用來表達意識形態由內在的思想、意識體系轉化為外在的可呈現形態的過程。重要的是,這一外化過程是由政治傳播完成和實現的。在政治傳播中,外化了的意識形態是多樣、多層次的。從拉斯韋爾描述的經典的政治傳播結構(5W)來看,意識形態的外化形式,可以體現在5W結構的四個關鍵環節中。

首先,作為政治傳播的內容,意識形態呈現的外在形式,可稱之為政治象征形式,有政治話語(以語言為載體的理論圖式、故事、神話、謠言等)、政治符號(可視化的圖像、音像、影像、建筑等政治象征形式)、政治儀式(組織化、程式化的活動如節日、慶典和紀念等)等等。

其次,作為政治傳播的功能-目標,意識形態呈現的是對政治現實、政治合法性、國家形象(包括政治家形象、政府形象等)的構建,歷史記憶、民族精神的塑造,政治幻想、理想、未來的營造,以及社會的政治動員等。從政治傳播的本質來看,它本身就是意識形態的功能化表征,是意識形態功能的外化表象或形態,因而,意識形態在政治傳播中的功能-目標形態,也是政治傳播自身所指向的功能-目標所在。

再次,意識形態在政治傳播中的外化,還涉及到具體的外化手段,即是通過政治修辭得以完成和塑形的。主要的政治修辭有比喻、隱喻、敘事、想象和丑化等等。這些修辭形式是意識形態得以“外化”或“形態化”的具體方法,通過這些修辭手段,政治話語、政治符號和政治儀式等才得以構建,功能才能得到發揮和實現。由此,又可將這些修辭手段或方式稱之為意識形態的政治傳播修辭形態。

除此之外,意識形態在政治傳播中的諸多外化形態還包括主體形態——政黨、政府、公共組織和公民個體,以及媒介形態——學校、會議、媒體等等,不一而足。這里論及的意識形態的諸多外化形式,也是政治傳播這一門新型學科領域吸引我們的魅力所在。為便于我們能夠更深入地認識和把握意識形態和政治傳播的內在邏輯關系,上圖可以簡明呈現我們的研究。

(作者系北京交通大學人文學院教授、博士生導師)