巨大外生性肝細胞癌1例

巨大外生性肝細胞癌1例

網絡出版時間:2015-10-13網絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/52.5012.R.20151013.1258.038.html

孫緒金

(長順縣人民醫院 放射科, 貴州 長順550700)

[關鍵詞]癌,肝細胞; 外生性; 電子計算機斷層掃描; 磁共振成像

[中圖分類號]R735.7[文獻標識碼] B

外生性肝細胞癌是原發性肝癌的一種特殊類型,臨床較少見,約占原發性肝癌的0.37%~0.73%[1]。由于外生性肝細胞癌大多在靠近肝表面膨脹性生長, 阻擋癌組織向外生長的阻力小, 易向肝外突出[2],臨床醫生不易診斷,常常需要借助影像學檢查和術后病理學檢查確診,現報道收治的巨大外生性肝細胞癌1例。

1臨床資料

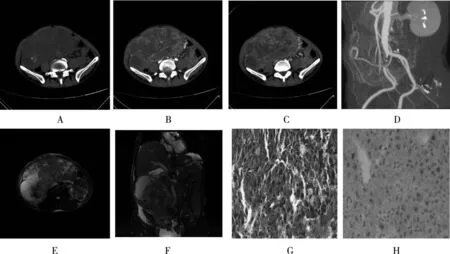

患者,男,59歲,因意外發現腹部包塊進行性增大伴體重減輕3月入院。患者無畏寒、發熱,無腹痛、偶感腹脹,無腹瀉、便秘,3月來體重減輕約5 kg。查體:全身淺表淋巴結未捫及腫大,心肺未見異常,肝、脾未捫及,雙腎區無叩痛,腹稍膨隆,右中下腹可捫及10.0 cm × 15.0 cm質韌包塊,固定,表面欠光滑,與周圍組織分界尚清楚,有輕壓痛及叩痛,無反跳痛及肌緊張。CT平掃提示右中下腹部巨大混雜密度腫塊,大小約13.0 cm × 15.0 cm,邊緣尚清楚,內部密度不均勻,見囊變、壞死、小片狀出血及軟組織密度影(圖1A)。CT增強示:動脈期腫塊明顯不均勻強化(圖1B),門靜脈期及延遲期對比劑快速清退(圖1C)。腹部CTA示腫塊由肝動脈、腸系膜上動脈、腹壁動脈供血(圖1D)。磁共振成像(MRI)平掃示:腫塊內部信號不均,內見等、稍長T1和等、稍長T2信號及片狀長T1、長T2信號,提示囊變、壞死),亦可見短T1、長T2信號(提示出血),腫塊上部與肝臟臟面分界不清(圖1E、F),腹腔部分腫塊可見假包膜征。影像診斷:考慮胃腸道外間質瘤可能,不除外其它惡性腹膜后腫瘤。實驗室檢查:甲胎蛋白(AFP)﹥1 000 μg/L,HbsAg(+),HbsAb(-),HbeAg(+),HbeAb(-),Anti-HBc(+)。臨床初步診斷為肝外肝細胞癌。剖腹探查術見:腹腔內巨大腫塊,與腹腔內組織粘連嚴重,無法分離切除,手術中取腫塊及腸系膜組織送病理學檢查。病理結果示:鏡下腫瘤細胞呈圓形及多邊形,大小不一,核仁明顯,可見瘤巨細胞,部分區域細胞水腫、氣球樣變,核分裂現象易見,間質內灶性出血,并見少許淋巴細胞浸潤;免疫組織化學結果示:EMA+、CK+、G1y3+、CK20+、Ki67(10%+)、NSE-、Syn-、CgA-、CK7-、Vi11in-(圖1G、H)。病理診斷為:肝細胞肝癌。

2討論

外生性肝細胞癌發病原因不明,認為是先天畸形的肝葉發生癌、肝附葉發生癌變、異位肝組織發生癌變、肝硬化再生結節超出肝外并發生癌變[3],也有學者提出異位肝組織發生癌變不能歸于肝外肝細胞肝癌[4]。外生性肝癌的CT特點是瘤體一般較大,邊緣較清楚,密度不均勻,內部可見囊變、壞死及出血,CT增強掃描具有肝內肝細胞癌“快進快出”的強化特點[5]。CT血管成像顯示多支不同的血管供血,如肝動脈、胃十二指腸動脈、腸系膜上動脈及腹壁動脈等,仔細查找肝動脈及其分支供血是明確診斷外生性肝癌的可靠依據,若可以顯示腫瘤主要供血動脈來自肝動脈,則為診斷的直接依據[6-7]。多排螺旋CT使常規雙期增強后肝動脈成像成為可能, 動脈期的CTA成像可以顯示肝動脈及其分支。在本患者的CT增強檢查中因腫塊巨大,肝左動脈分支、腸系膜上動脈及腹壁動脈遠端分支均參與了腫瘤供血,其瘤內血管溝通成網,

A為CT平掃,B、C為增強CT,D為CTA,E、F為MR平掃和增強,G、H為免疫組織化學 圖1 外生性肝細胞癌患者CT、MR及免疫組織化學結果 Fig.1 CT,MRI and immunohistochemisty resultss of patients with exogenous hepatocellular carcinoma

CTA上肝動脈未顯示出其優勢供血,是造成本次誤診的一個重要原因。MRI平掃及增強除具有顯示病灶內信號外,還可發現鑲嵌征(腫瘤內線樣高或低信號影形成鑲嵌樣結構盒假包膜征,外生性肝癌多呈膨脹性生長,常有假包膜形成,顯示為T1WI 低信號,T2WI 高信號或內低外高信號環狀影,內層富含纖維組織的膠原層為低信號,外層受壓的小血管和新生膽管為高信號,增強早期包膜無強化,晚期強化為不規則環形高信號帶)[8-9],提高外生性肝細胞癌診斷的準確率,本例患者在MR平掃中同樣發現較為明顯的假包膜征,但因患者未進行MRI增強掃描,信息采集不足,是本例患者出現誤診的另一個原因。

因外生性肝癌無特征性癥狀,僅憑簡單臨床癥狀及特殊影像表現作出診斷較難,故對有乙肝病史及肝硬化患者應高度警惕,對否認上述病史的患者也應進行相關檢查。本例外生性肝細胞癌患者否認乙肝病史,且影像檢查時尚無實驗室檢查資料,對診斷該病缺乏有力支持。臨床醫生根據影像學檢查結果,結合實驗室檢查結果(AFP明顯升高,乙肝兩對半呈“大三陽”)結論明顯向肝外肝細胞癌傾斜,并在術后的病理學檢查中證實。

4參考文獻

[1] 孫志先,黃海平. 肝尾狀葉外生性原發性肝細胞癌CT表現及其誤診原因[J]. 徐州醫學院學報, 2004(6):552-554.

[2] 王成林. 肝臟少見類型癌病理、CT和MRI診斷(二)[J]. 中國CT和MRI雜志, 2006(2):46-48.

[3] Arakawa M, Kimura Y, Sakata K, et al. Propensity of ectopic liver to hepatocarcinogenesis: case reports and a review of the literature[J]. Hepatology, 1999(1):57-61.

[4] 周業江,王元正. 外生性肝癌的診斷與治療[J].中國現代醫學雜志, 2002(2):55-57.

[5] 李占軍,周智洋,關曉東.外生性肝癌的螺旋CT診斷[J]. 中華全科醫學, 2010(12):1616-1624.

[6] 張衛華,關世運,范瑞琴. 外生性肝癌2例報道[J]. 胃腸病學和肝病學雜志, 2013(3):213-214.

[7] 黃淵全,顧曉方,張俊,等. 13例外生性肝癌的臨床特點和CT表現分析[J]. 南京醫科大學學報:自然科學版, 2007(12):1501-1503.

[8] 陳國忠,張貴平,劉濤,等. 外生性肝癌的MR診斷價值[J]. 河北醫藥, 2014(9):1377-1378.

[9] Kadoya M, Matsui O, Takashima T, et al. Hepatocellular carcinoma: correlation of MR imaging and histopathologic findings[J]. Radiology, 1992(3):819-825.

(2015-08-22收稿,2015-09-18修回)

編輯: 吳昌學