財政教育支出減貧的空間溢出效應分析

李盛基,呂康銀,金鳳齡

(1.長春工業大學 人文學院,吉林 長春130012; 2.東北師范大學 商學院,吉林 長春 130117;3.大連大學 日本語文化學院,遼寧 大連 116622)

一、引 言

改革開放之后,黨的工作重心轉向以經濟建設為中心,使我國經濟迅速恢復了活力,與此同時,城鄉人民的生活水平也得到了迅速提升。農村貧困人口從1978年的2.5億人下降至2010年的1274萬人,農村貧困發生率由1978年的30.7%下降至2010年的3.6%。然而,雖然農村貧困人口規模大幅減少,但是2007年全國貧困人口2148萬人中農村貧困人口數量為1479萬人,占全國總貧困人口的68.9%;其中,東部54萬人、中部372萬人、西部989萬人,貧困率分別為0.2%、1.3%、3.5%。這說明貧困具有空間地理特征,所以,減貧也應具有空間特點。

那么,我國政府財政支出究竟在多大程度上緩解了農村貧困?財政教育支出究竟在多大程度上減少了農村貧困?財政教育支出減貧是否存在空間溢出效應?從財政政策效果評價的角度上,這些都是亟待解答的問題。因此,本文的研究可為政府開展農村反貧困工作提供一定的理論和現實依據。

二、文獻綜述

長期以來,貧困一直是經濟學家們研究的重要課題,學者們也圍繞著反貧困問題進行了深入的研究。國外學者Castro-Lealf等(1999)對9個非洲國家的教育補貼及其受益情況的分析表明,總體上看,最貧窮的20%的人口得到的補貼少于20%,而最富裕的20%的人口得到的補貼多于20% 。[1]Dollar和Kraay(2002)研究得出,財政教育支出和財政醫療支出有利于提高農業生產力,但是對貧困線以下的貧困者的減貧作用較弱。[2]Fan 等(2005)研究得出,政府的教育和基礎設施投入不僅有利于促進農村的經濟增長,而且有助于減少農村貧困。[3]Caminada和Kees(2009)研究表明,社會性支出等方面的財政支出對于農村貧困具有顯著的緩解作用。[4]

在國內,林伯強(2005)和劉窮志(2007)較早研究了財政支出對經濟增長和農村貧困的影響。[6,7]李永友和沈坤榮(2007)研究發現,偏向低收入群體的財政支出結構安排有利于降低社會的相對貧困水平。[8]朱迎春(2009)、秦建軍和武拉平(2011)、王娟和張克中(2012)等通過構建生產性財政支出與農村減貧的理論分析框架,定量分析了各項生產性財政支出的減貧效果。[9-11]王志濤和王艷杰(2012)、李石新和李玲利(2013)研究了社會性財政支出對農村貧困的影響,結果顯示,財政在教育、醫療、技術培訓等方面的投入不僅有利于農村經濟增長,而且還有利于緩解農村貧困。[12,13]

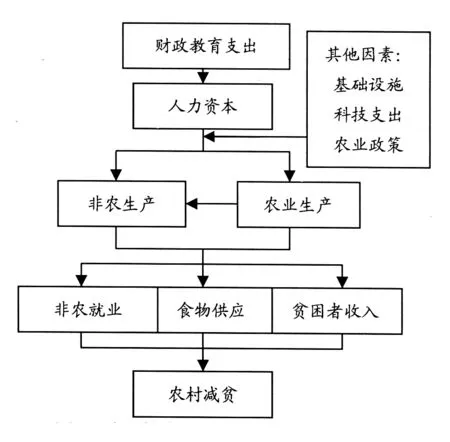

圖1 財政教育支出作用于農村減貧的路徑

通過分析國內外相關文獻,可以梳理出財政教育支出作用于農村減貧的路徑。如圖1所示,財政教育支出通過改善貧困者的人力資本水平,一方面直接提高農業生產力,促進農業部門的增長。另一方面,隨著人力資本水平的提高,部分貧困者可以轉向非農生產部門;農業部門生產力的提高帶動產出的增長,同時促進非農產業的發展,創造了更多非農就業,從而增加食物供給和貧困者的收入,進而實現農村減貧的目的。

綜上所述,國內外學者主要以協整分析方法、誤差修正模型、聯立方程模型、面板回歸分析等方法驗證了各項財政支出對農村減貧的效果。但是,多數學者直接驗證了財政支出對農村減貧的影響,卻忽略了財政支出的空間溢出效應。因此,本文通過構建財政教育支出減貧的空間計量模型,利用我國1999~2014年31個省域面板數據,定量分析財政教育支出對農村減貧的空間溢出效應,旨在進一步加深對財政教育支出減貧效果的認知。

三、財政教育支出減貧的空間計量分析

(一)模型設定與變量定義

1.模型設定。我國的財政教育支出主要是通過提高農村居民的人力資本而促進農業生產,從而減少農村貧困。為了研究財政教育支出的減貧效果,參考沈能(2012)提出的計量模型[14],經過整理得到本文所需的計量模型。

LnPOVit=β0+β1LnJYit+β2LnCNit+β3LnJZit+μit

(1)

公式(1)中,POVit為貧困發生率,JYit為財政教育支出,CNit為財政農業投資,JZit為農村救濟支出,μit為隨機誤差項。在公式(1)中,為了更加準確地估計財政教育支出減貧的空間溢出效應,本文加入空間變量和滯后期獲得動態空間面板模型。

(2)

在公式(2)中,當τ=ρ=0且δ=0時,可以獲得空間誤差模型(SEM);當λ=0且δ=0時,可以獲得空間自回歸模型(SAR);當λ=0時,可以獲得空間杜賓模型(SDM)。

對于SDM、SAR、SEM等三種空間面板模型,可以通過AIC值、BIC值以及瓦爾德(wald)檢驗和相關信息準則,選擇出最適合的空間面板模型。

空間權重矩陣用于定義空間上鄰居之間相互依賴的關系。空間權重矩陣分為地理空間權重矩陣和社會經濟空間權重矩陣。本文以空間上鄰居之間相鄰關系為準則,構建一階地理空間權重矩陣。空間權重矩陣wij根據如下原則構建,同時對其進行標準化處理。

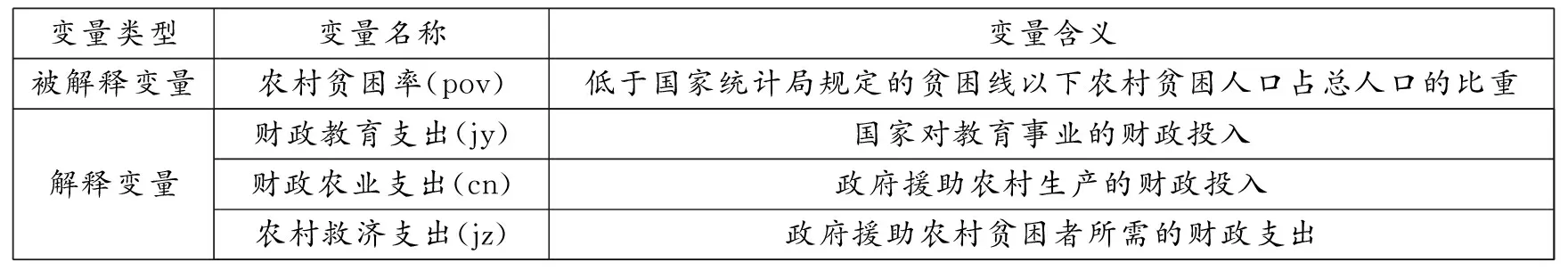

2.變量定義。在理論分析的基礎上,為了研究財政教育支出減貧的空間溢出效應,定義計量模型中的被解釋變量和解釋變量,如表1所示。

表1 定義變量

3.數據來源。1999~2014年農村貧困發生率數據來源于歷年《中國農村貧困監測報告》和《新中國六十年統計資料匯編》;財政教育支出數據來源于歷年《中國教育經費統計年鑒》和《中國教育統計年鑒》;財政農業支出數據來源于歷年《中國農村統計年鑒》和《中國統計年鑒》;農村救濟支出數據來源于《中國民政統計年鑒》。

(二)財政教育支出減貧的空間溢出效應

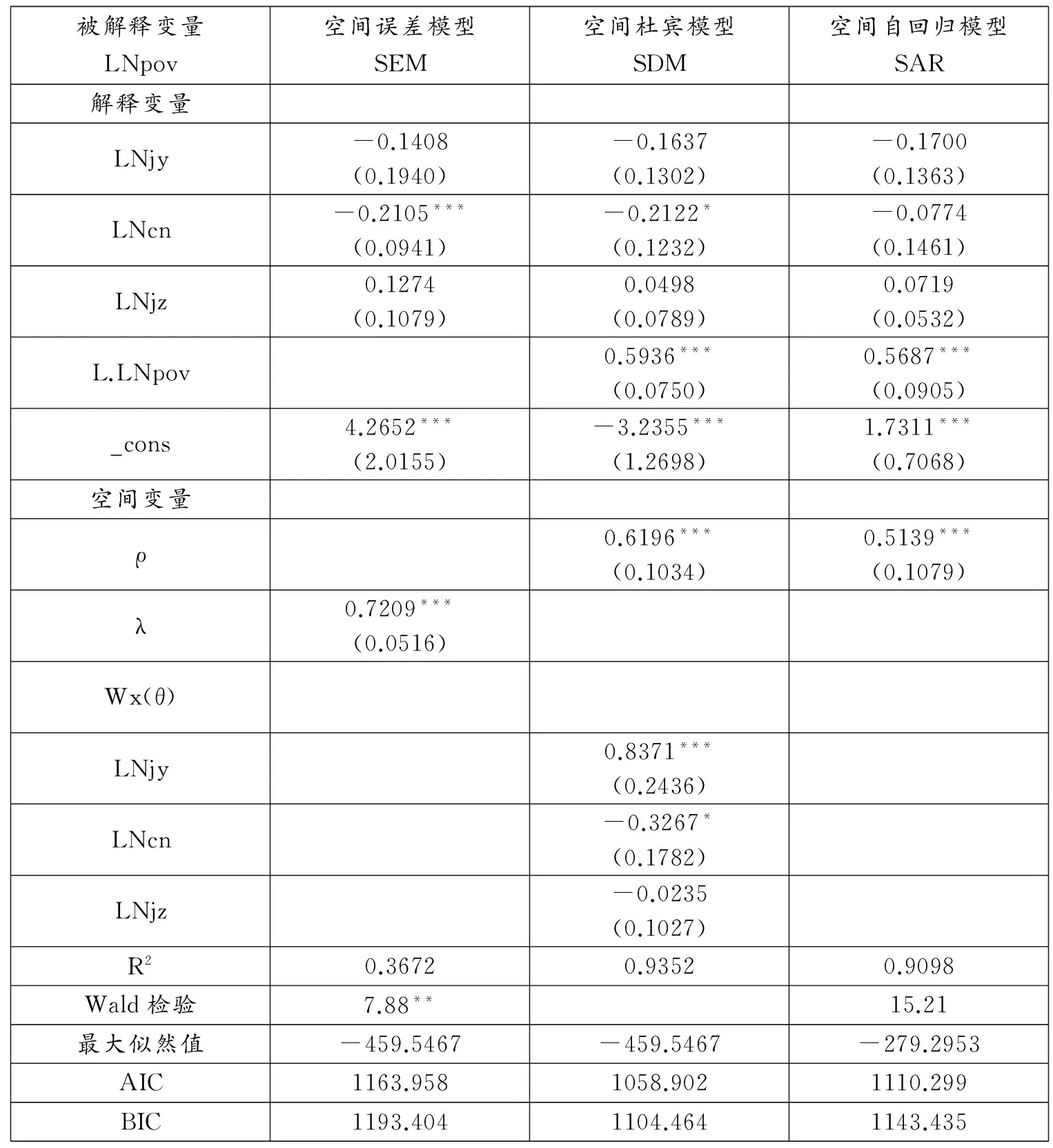

本文運用stata12.0統計軟件,對1999~2014年我國31個省、市、自治區財政教育支出的減貧效果進行空間面板回歸估計。如表2所示,SEM模型和SAR模型的Wald檢驗結果為7.88和15.21且顯著通過,說明SEM模型和SAR模型不適用于本文的研究。SDM模型的AIC值最小,其數值為1058.902;BIC值最小,其數值為1104.464,因此,本文可以選擇空間杜賓(SDM)模型。

表2 財政教育支出減貧效應的空間計量結果

注:表內各變量的系數中,括號內的數值表示標準差,“***”表示0.01水平下的顯著性水平,“**”表示0.05水平下的顯著性水平,“*”表示0.1水平下的顯著性水平。

可以看出,空間面板回歸所得結果中,ρ的系數顯著且不為零,因此,自變量對因變量的回歸系數不能用來直接解釋因變量的經濟意義,需要借助空間溢出效應分解結果進行解釋。

空間自相關變量ρ的系數為0.6196且通過了顯著性檢驗,說明某一省份的財政教育支出對相鄰省份具有空間溢出效應,使得某一省份擁有較多相鄰省份時,可以從相鄰省份獲得財政教育支出的正外部性。因此,這一結果有利地證明了財政教育支出的減貧效果具有顯著的空間溢出效應。

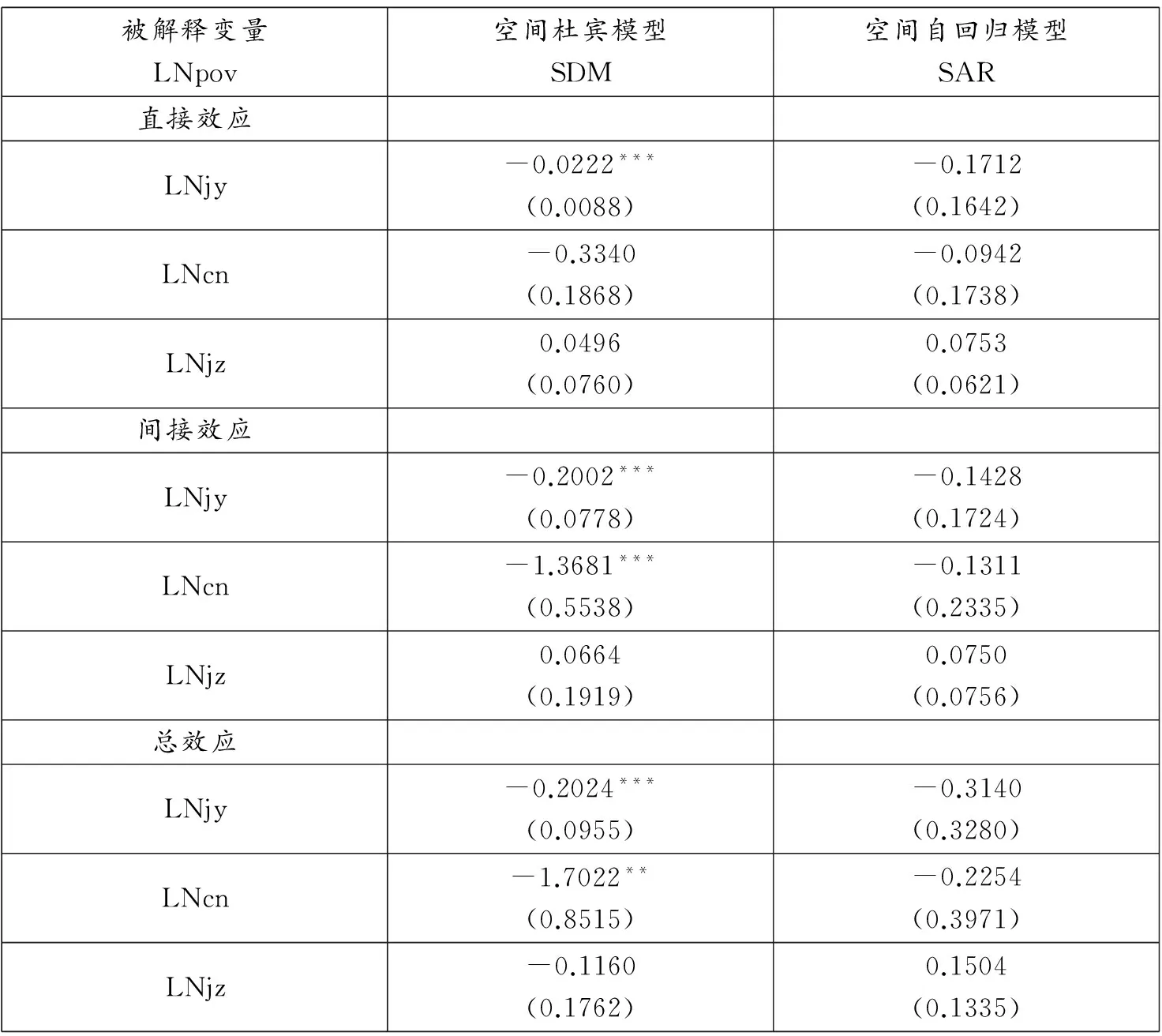

如表3所示,財政教育支出減貧效應的分解結果顯示,財政教育支出減貧的直接效應和間接效應分別為-0.0222和-0.2002且均通過了顯著性檢驗,這說明我國政府通過加大財政教育投入可以提高農村貧困者的教育水平,而且可以通過相鄰省份間空間外溢效應,間接緩解相鄰省份的農村貧困發生率。

財政農業支出減貧的間接效應通過了顯著性檢驗,而農業支出減貧的直接效應并沒有通過顯著性檢驗。政府可以通過農業支出促進貧困地區的經濟增長,并通過經濟增長的“涓滴效應”使農村貧困者獲得收益,但是,當收入分配不平等加劇時,農業支出很難通過經濟增長的“涓滴效應”緩解農村貧困,因此,農業支出減貧的直接效應可能不顯著。而某一省份的農業支出對相鄰省份的農村減貧具有促進作用,反映出農業支出在相鄰省份之間具有空間溢出效應,所以,農業支出減貧的間接效應顯著。

表3 財政教育支出減貧的空間計量分解結果

注:表內各變量的系數中,括號內的數值表示標準差;“***”表示0.01水平下的顯著性水平,“**”表示0.05水平下的顯著性水平,“*”表示0.1水平下的顯著性水平。

農村救濟支出減貧的直接效應和間接效應均表現為不顯著。這可能是由于政府在開展扶貧工作時,往往很難準確劃分貧困者和非貧困者,致使財政轉移支付的扶貧功能被大大地削弱了,所以,農村救濟支出減貧的直接和間接效應可能在統計上不顯著。

四、結論與建議

本文從財政支出視角構建了財政教育支出減貧的空間計量模型,定量分析了我國財政教育支出減貧的空間溢出效應。研究結果顯示,財政教育支出具有較強的直接減貧效果,而且具有較強的空間溢出效應;財政農業支出具有較強的空間外溢效應;農村救濟支出的直接減貧效應和空間溢出效應均不顯著。

基于研究結論,現簡要地提出以下政策建議:

1.降低輻射能力強的省份的空間外溢損失。由于財政教育支出和財政農業支出的減貧具有空間溢出效應,政府應在發揮其正外部性的同時向教育支出和農業支出輻射能力強的省份投入更多的資金,以此彌補其溢出效應所造成的損失。

2.進一步加強農村貧困地區的基礎設施建設。我國農村貧困地區通常具有自然環境惡劣、農業生產條件較差、交通和通訊不發達等特點,因此,應針對農村貧困的原因進一步加強農村基礎設施建設,從而促進農村貧困地區的經濟增長,進而提高貧困者的收入水平。

3.提高農村救濟支出的減貧效果。政府需加強對農村救濟支出的監管,同時,進一步完善劃分農村貧困與非貧困的瞄準機制,使真正的貧困者進入扶貧范圍,從而能夠更精準地為農村貧困者提供救濟。

[1]Castro-Lealf,Dayton J,Demeryl,et al.Public Social Spending in Africa: Do the Poor Benefit[J].World Bank Research Observer,1999,14(1):49-72.

[2]Dollar,David, Aart, Kraay.Growth Is Good for the Poor[J].Journal of Economic Growth, 2002,7(3):195-225.

[3]Fan, Shenggen Chan-Kang, Connie Qian, Keming, Krishnaiah,K.National and International Agricultural Research and Rural Poverty: The Case of Rice Research in India and China[J].Agricultural Economics,2005,33(3):369-379.

[4]Caminada, Koen, Goudswaard, Kees.Social Expenditure and Poverty Reduction in the EU15 and Other OECD Countries[R].MPRA Paper,2009:20-38.

[5]Gomanee Karuna, Morrissey, Oliver.Evaluating Aid Effectiveness against A Poverty Reduction Criterion[R].DESG Conference,Nottingham,2002.

[6]林伯強.中國的政府公共支出與減貧政策[J].經濟研究,2005,(1):27-37.

[7]劉窮志.公共支出歸宿:中國政府公共服務落實到貧困人口手中了嗎?[J].管理世界,2007,(4):60-67.

[8]李永友,沈坤榮.財政支出結構、相對貧困與經濟增長[J].管理世界,2007,(11):14-26.

[9]朱迎春.我國財政支農政策減貧效應的實證研究[J].天府新論,2009,(5):42-45.

[10]秦建軍,武拉平.財政支農投入的農村減貧效應研究——基于中國改革開放30年的考察[J].財貿研究,2011,(3):19-27.

[11]王娟,張克中.公共支出結構與農村減貧——基于省級面板數據的證據[J].中國農村經濟,2012,(1):31-42.

[12]王志濤,王艷杰.政府公共支出與農村減貧關系的實證研究[J].財貿研究,2012,(6):60-64.

[13]李石新,李玲利.農村人力資本公共投資對農村貧困的影響研究[J].東北農業大學學報:社會科學版,2013,(2):1-7.

[14]沈能,趙增耀.農業科研投資減貧效應的空間溢出與門檻特征[J].中國農村經濟,2012,(1):69-96.