網絡公共空間治理的法治原理

摘要:網絡公共空間能夠形成、傳遞和表達公眾的意志和利益,是政治過程的初步形態,反映了社會的自由化。法治應用于網絡公共空間的治理,要求建立滿足不同主體需求的秩序結構,同時保障民主價值和公民的自由權。它形成建設法治社會和控制國家權力的雙重治理目標,也體現了網絡治理的雙重結構。軟法之治和硬法之治是不同的工具,它們既明確了責任主體,也充分利用了服務商和公眾的參與。作為兩種效力實現模式,過程控制以依法行政為核心,司法控制則是法治終端,其成效不彰影響治理效果。國家針對公民信息自由的積極義務主要是信息公開和打擊謠言,針對言論自由主要承擔消極義務。當以國家義務之履行檢視治理行為的合憲性。

關鍵詞:網絡公共空間;自由化;治理;法治社會;軟法

中圖分類號:DF0-05文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2014.06.02

引言:將視野投向法治時下,“網絡治理”作為國家治理體系的重要部分,是對治理能力的直接考驗。各類網絡新媒體/自媒體給政治和社會生活造成了巨大影響,也促成了人們表達自身利益和意志方式的轉變。網絡為民眾提供了寬廣的討論公共事務的平臺,利用網絡的公民政治參與形成了新的公共空間。公共空間也可以稱為公共領域,它是“一個由私人集合而成的公眾的領域,但私人隨即就要求這一受上層控制的公共領域反對公共權力機關本身,以便就基本上已經屬于私人,但仍然具有公共性質的商品交換和社會勞動領域中的一般交換規則等問題同公共權力機關展開討論”[1]。這種政治討論手段——公開批判是前所未有的。當它延伸到網絡時,公共空間獲得了進一步的發展。網絡公共空間改變了傳統的政治生態。當每個人都有專屬于自己的自由媒體和擴音器,而不再需要“傳聲筒”,就意味著意志表達方式的變革,傳統國家治理模式就必然要隨之改革。這就要求國家治理體系和治理能力做出及時和有效的回應,基本判斷當然是跟上網絡時代技術和觀念現代化的趨勢,實現治理的現代化。

“治理是將不同公民的偏好意愿轉化為有效的政策選擇的方法手段,以及將多元社會利益轉化為統一行動,并實現社會主體的服從。”[2]治理將塑造一個能夠最大限度促進公共利益、滿足不同主體需求的秩序結構。國家治理體系和治理能力是一個國家制度和制度執行能力的集中體現,其過程是一個多中心、多向度、交互式、參與式的結構,要納入社會組織和公民的力量。從治理對象上看,網絡公共空間是“社會生活的一個領域,在其中像公共意見這樣的事物能夠形成……使得公眾能夠對國家活動實施民主控制”[3]。它不僅是虛擬社會的載體,更是現實社會的延展和映射。它與政治聯系緊密,因而是一個典型的“政治社會”。治理網絡公共空間,既要實現政治社會以及社會整體的秩序,又要約束國家權力,傳遞其民主價值。法治作為現代社會最基本的治理方式,具有強大的包容力,也是被廣泛認可的文明和現代化表征。針對網絡公共空間的興起、擴張和發展,法治不僅能夠在制度層面提供治理的渠道,也有利于實現不同價值和利益之間的協調和利益主體的自我約束。

現代法學秦前紅,李少文:網絡公共空間治理的法治原理法律和制度在實現治理能力和治理體系的現代化進程中扮演了重要角色。習近平總書記說:“更加注重治理能力建設,增強按制度辦事、依法辦事意識,善于運用制度和法律治理國家,把各方面制度優勢轉化為管理國家的效能……”[4]治理落實到法律和制度層面,正是法治化方式的結果。它通過體制改革和過程控制來發揮作用,因此從體制和過程的角度共同構建治理模式是可期的方向。習近平總書記強調:“既改革不適應實踐發展要求的體制機制、法律法規,又不斷構建新的體制機制、法律法規,使各方面制度更加科學、更加完善,實現黨、國家、社會各項事務治理制度化、規范化、程序化。”[4]

從價值上看,網絡公共空間表征民主,也體現了秩序的需求。這就決定了網絡公共空間的治理必然是一個立體化的格局。對以國家為主體的治理來說,法治能夠發揮杠桿式作用,以最低成本、最小規模的投入,實現最大的均衡的目標。從手段上說,“法律是最優良的統治者。”[5]法治是現代文明的成果,它可以約化為“法律的治理”,強調法律在治理過程中的最高性,權力必須遵循法律的規定[6]。實質意義的法治并進一步要求實現價值層面的目標和建立起制度保障[7]53。充分調用法治資源,運用不同的法治化工具和法律效力實現模式,將會極大提升國家治理的能力。這也是治理體系現代化的重要過程。

在本質上,網絡公共空間治理的法治化是將一個“法外之地”納入到法治的軌道中,需要擴張甚至重構我們的法治模式,在保證言論自由和民主的前提下對網絡公共空間進行某種邊界制約,實現秩序價值,從而造就虛擬又真實的網絡法治社會。通過闡釋網絡公共空間治理的法治機制及其原理,能夠厘清目前網絡公共空間的治理體系,本文將在此基礎上有針對性地提出一些方案,以應對和解決網絡帶來的治理危機以及政治困境,并舒緩其中的道德和法律困境。

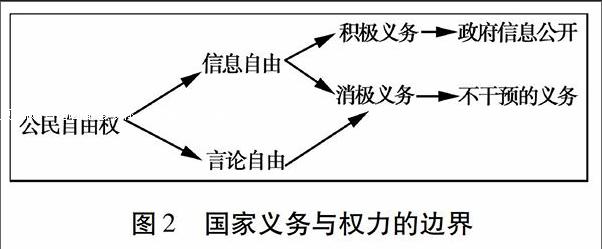

本文的正文共分為六部分。第一部分說明網絡公共空間帶來的治理挑戰,根本之處在于社會整體的自由化。第二部分將提出網絡公共空間治理的兩重目標,分別是建設法治社會和控制國家權力,本質上是政治過程法治化,它是民主和法治關系的另一種表現。第三部分討論兩種治理工具,分別是硬法和軟法。其中,三個硬法體系分別發揮不同作用,涵蓋了網絡空間的所有面向。網絡軟法具有非常強的約束力,它的認受性強化模式極大發展了軟法理論。第四部分主要討論法律的效力實現模式,它有過程控制和司法控制兩種情形,前者主要是執法過程,它以嚴格依法行政來實現民主價值和秩序價值。后者主要著眼于法律適用,“兩高解釋”試圖提供更為嚴厲的控制,卻影響了法治權威,造成了治理困境。第五部分論述以公民自由權控制國家權力的模式,即以厘定國家的積極義務和消極義務為核心來劃定權力邊界,這也有助于我們判斷國家行為的合憲性。第六部分是結論。

一、“自由化”及其影響:網絡公共空間的治理挑戰與哈貝馬斯鐘情的布爾喬亞公共空間以及后來發展起來的大眾傳媒公共空間相比,網絡公共空間的參與人數更多、公開性更強、接觸面更廣、信息流通更快、門檻更低,內容也更加多元化,同時具有即時性,并可運用多媒體資料,沖擊性更強,這就造成了公共空間的結果轉型[8]。網絡公共空間具有形式多樣性的特點。微博就是一種重要的意見平臺,它具有公開性、快捷性、互動性強等優點。微信公共賬號被視為比較典型的網絡公共空間平臺。微信朋友圈較為獨特,它相對封閉,但信息流傳速度并沒有因此降低,反而因為熟人體系而進一步加快。因為微信有較強的私密屬性,它可能不是完全意義上的公共平臺。整體上看,朋友圈能夠共享信息和意見,也能夠借助其他媒介形式獲得更大范圍的傳播,忽視這種現象顯然是不明智的。事實上,因為微信的封閉性和私密性,對微信朋友圈的監管難度也會更高。以人人網、開心網為主要代表的社交網絡平臺,形態上更接近微博,但其意見表達和匯集更加深入,形成“集體意見”的能力亦較強。尤其是這些社交網絡逐漸開發出以專業性和興趣性為主的論壇或小組,其公共空間的性質就更加顯著。同時,因為新媒體的外部開放性以及不同社交網絡平臺之間轉換便捷,信息在不同平臺上交換迅速,這也讓網絡傳媒(例如新浪、網易等門戶新聞網站)的影響力劇增。博客、論壇(天涯)這些傳統自媒體平臺從未失去過用戶關注群體,甚至成為專業、狂熱參與者的主要舞臺,也因為新媒體和移動技術的發展而獲得更大的影響力。

網絡的勃興帶來了什么?從表面上看,網絡公共空間讓社會領域變得活躍,也加速了社會的“扁平化”,開辟了一個新的政治社會領域。從實質上看,它是社會整體“自由化”的結果,體現了社會領域進一步擴張的趨勢。“自由化”表現為一個重新解釋和擴展權利的過程。它是“對個人與集體而言,不受國家或第三方隨意或非法侵犯的有效保護的逐漸承認的過程。”[9]6以新媒體/自媒體為代表的新技術使得公眾參與到政治和公共事務的幾率、熱情都大為增加。民眾有了言論平臺,有了發揮影響力的機會,曝光的社會現象讓民眾感同身受,激發了民眾的討論熱情[10]。這種積極的、廣泛的、高效的政治參與是網絡公共空間形成的重要基礎。在西方社會,“如果自由化的實踐對統治者沒有當下與明顯的挑戰,它們就會逐漸積累,被制度化,從而導致了它們效力和被最終廢除的想象成本的升高。”[9]7事實上,“自由”演進到一個程度就會出現民主的意識和結果。“自由化”的程度可以用來衡量民主化的條件[9]11。網絡公共空間的擴張表征社會的“自由化”,也彰顯著民主化的前景。技術促成了社會變革,讓公共空間能夠在網絡上生存并產生更大的影響。通過網絡傳遞的信息和觀點速度快、交互性強,讓原本分散的民眾意見能夠迅速匯集、統一而形成群體性意見。網絡公共空間因而迅速成為了匯集、傳遞甚至組織民意的場所[11]。這是其政治過程屬性的重要表現,凸顯了其民主價值[12]。這種政治和社會發展趨勢的巨大變化以及可能帶來的影響,是國家治理真正需要正視和面對的問題。

從經驗上看,網絡公共空間促進自由化有兩種具體的作用形式。其一,網上曝光的事件或案件推動法治的發展。其模式類似于2003年的“孫志剛事件”[13],但在手段上卻是迥異的[14]。這是維權行動帶來的廣泛關注,但其對社會整體的意義卻遠超個案的影響,表現為一種集體性的利用網絡表達訴愿的現象——“禮失而求諸野”,這是個人或集體轉換權利訴求途徑的重要體現,因而極大地改變了公民權利救濟的制度性結構。其二,通過網絡傳遞(普及)知識和政治見解,促成多元化傾向。這是公共空間的本質特征。前者例如2010年9月的“宜黃事件”,當時公眾利用方興未艾的微博對事件本身以及政府行為進行監督、質問,并演化成為具體現實的援助行動。這一事件發生后也加劇了對有關制度和政府行為模式的拷問。后者例如網絡上圍繞寬泛的政治和社會問題的討論,包括近年來展開的“左右之爭”。它以大量學者、專家的參與為特點,吸引了非常多的知識分子和社會中間階層的關注,以參與范圍廣泛、討論深入、對抗性強、立場鮮明為特點。這兩種具體形式都凸顯了個人和集體的權利擴張,他們具有更大的空間來表達意見和利益訴求而且不受干預,體現了民主過程的特點。

對個人和集體來說,網絡公共空間塑造了一個“新世界”。首先,它具有高度平等性,改變了現實世界中官民地位的差距[12],從而也在很大程度上消解了政府及其代表所具有的權威性。這在諸多公眾事件之后表現的更為顯著。其次,自媒體沒有門檻限制,公民可以用簡單的、濃縮的語言傳遞信息和表達意見,不再需要借助傳統媒介,他們對公共事務的認識和態度可以自由發布并被傳播。新媒體具有強烈的放大效應,也起到了推波助瀾的作用。第三,不同于傳統媒體,由于自媒體/新媒體的網絡是向所有人開放的,也就無所謂信息的提供者和使用者之分,也沒有傳統模式下的“把關人”[15]。正是由于沒有“把關人”,它就難以受到新聞倫理的制約,政府治理直接面向大眾輿論,參與公共討論和監督的行為也難免不會越軌。第四,和其他公共空間一樣,網絡也具有從無中心到中心化的漸變過程。一些網絡“意見領袖”、“網絡大V”是空間內的關鍵人物。然而,他們并不具有完全的控制力,因為網絡是一個直接對話的平臺,不同意見的交鋒快速、直接,人們獲取信息的能力和途徑亦空前提高,“自我知識救贖”的機會也就大為增加。第五,它具有“蝴蝶化”效應。一起微小的事件可能引起連鎖反應,產生各式各樣的外溢現象。當網絡空間的某一個角落掀起了漣漪,波紋就會迅速擴散至網絡空間的其他領域,進而不斷傳導構建起一個基本完整的因果鏈條,最終形成整個網絡空間的“蝴蝶化”效應[16]。

總的來說,公眾基于新媒體/自媒體的匿名性、虛擬性、交互性強、傳遞速度快等特點,能夠無所顧忌地討論公共事務和批評政府及官員,使得監督更加直接、深入和有效[11]。而且,網絡公共空間還有很多缺陷和不足,例如它的虛擬性、易操控性、非理性、匿名性以及由此而產生的無責任性,給社會治理帶來了挑戰[14]。網絡公共空間的治理要針對網絡的特點,面對自由化的現實和趨勢,提出新的目標和思路。

二、雙重目標:社會法治與公權控制正如前文所述,國家治理要調和不同的價值,因此需要設定具有均衡性的目標。簡單來說,網絡公共空間治理的目標分別是建設法治社會和控制國家權力。前者試圖將政治社會規范化和程序化,目標在于民主過程的法治化,通過法治來約束民主過程,實現治理的價值和目標,尤其是維護穩定和正常的政治和社會秩序的目標。這也體現了網絡公共空間治理本身所具有的政治性。后者主要是保護政治過程體現的自由和民主價值,因為以國家為主體的治理本身也應當法治化,才能讓國家行為嚴格依法進行,符合法治精神。概言之,網絡公共空間治理的法治化分別是對網絡的治理和對國家權力的控制。因此,它是一種雙重治理結構:將在社會領域展開的政治過程納入到法治軌道,最終建成法治社會;而政治過程本身更需要得到保護,因此要防止國家權力濫用。當然,雙重治理的最終結果都是實現法治中國的愿景和目標。

圖1網絡公共空間治理的目標與意義

網絡公共空間的快速發展既與新技術進步有重要關系,也與傳統公共空間不夠發達有關。因為輿論環境欠佳,導致了公民意見表達的不充分,自我利益表達需要通過新的途徑或通道;政府信息公開不足,人們公共事務的參與愿望不能得到滿足。因此,公眾通過網絡的參與意愿非常強烈。而且,通過網絡,民眾能夠擺脫組織化不足等弱點。同時,網絡公共空間的門檻低、成本小、效率高,容易打破政府設置的“信息壁壘”和“監管壁壘”,一定程度上避免了資源不平衡、信息不對稱的問題。網絡帶來的政治參與方式的多樣性、意見的多元、民意匯集的迅速性,極大地提升了網絡公共空間的民主價值。

當網絡公共空間發展體現為政治過程時,利用法治將其規范化、程序化就顯得格外重要。事實上,通過良好的治理,網絡公共空間將是推動社會主義民主和法治發展的新動力。它將是民眾代表和政府聽取民意、取得民眾支持的重要渠道,有助于決策的科學化、合理化和公開化,也是增強其決策和執行合法性的重要方面[11]。作為政治社會的網絡公共空間,走向法治化才能保證其有序和有益。這既是對民主過程的約束,也是一種有力保障。它正好符合我們建設法治社會的主張,并將法治社會與通過網絡的政治過程有機結合起來,形成全面的治理體系。

把法治社會視作一種發展目標,它就成為了政治和社會組織及其行為的導向和實質約束。狹義的法治社會僅指政黨和其他社會共同體行使社會公權力過程的法治化[17]。它首先表現為法治對社會的影響,主要是對國家、社會組織以及公民個人的角色和行為的法治化帶來的影響。法治社會的建設目標又會影響國家、社會組織以及公民個人的角色及其行為。國家和社會關系的復雜化促使權力行使方式的轉型,進而推動法律的轉型。事實上,法治社會必然要求以國家管控為核心的社會管理方式轉向“公共治理”。法治社會的多樣性、包容性能夠充分調動不同主體的積極性,也善于運用不同的治理工具和法治化機制。它結合了開放的公共管理和廣泛的公眾參與,前者是前提,主要是用來發揮集體選擇優勢;后者是基礎,主要用來發揮個人選擇優勢[18]。因此,法治社會能夠將不同主體置于合適的位置,并建立起他們之間的良好協作關系,共同表征法治和社會主義民主政治。它既要求建立實現公共利益、滿足不同主體需求的秩序結構,同時也有利于法治和民主,保障公民的自由權利。

相較來說,國家治理伴隨著國家行為,這就涉及到了國家立法和行政行為的合憲性問題。國家大規模介入政治社會,對其可能侵害公民基本權利、違反民主和法治基本原則的情形要加以預防,關鍵在于明確國家權力行使的邊界。這就是治理法治化的控制國家權力的目標和任務。

綜上所述,網絡公共空間的治理運用法治規范政治過程,確保秩序價值;同樣也運用法律和制度約束執法者,保障公民的言論自由和網絡公共空間的民主價值,推動政治和社會發展。這產生了兩重治理結構,分別是對網絡的治理(主要對象是公民的網絡言論及其表達)和對國家行為(主要對象是國家的治理行為,包括立法和執法)的控制,它們共同構成了網絡公共空間治理的任務。

三、工具選擇:軟法之治與硬法之治(一)網絡硬法的三個體系

在與軟法相對的討論中,硬法的概念才有意義。硬法就是我們常見的那些法律——由國家強制力保證實施的行為規則。綜合來看,目前應用于治理網絡公共空間的硬法有三個體系,分別是網絡安全法律體系、調節公民之間關系的網絡言論規范體系和網絡信息保護體系。

目前我國已經建立起了一套網絡信息安全法律框架[19]。早期的法律規制集中在網絡技術安全,例如1994年國務院頒布《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》,旨在維護國家事務、經濟建設、國防建設、尖端科學技術等重要領域的計算機信息系統的安全。隨后的網絡信息立法集中到了網絡信息服務和內容安全領域,2000年頒布的《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》對網絡空間的違法犯罪行為進行了界定,明確將網絡造謠誹謗、竊取國家機密、侵犯知識產權、傳播淫穢色情內容、侵犯公民通信秘密等行為入罪。2000 年國務院發布的《互聯網信息服務管理辦法》,也是旨在規范互聯網信息服務活動,促進互聯網信息服務健康有序發展。

與網絡安全不同的是,網絡公共空間的治理最終要落實到公民的言論及其表達。在我國的法律體系中,有關網絡言論和意見表達的條款非常多,除《憲法》第3條關于民主集中制的規定、第35條有關言論自由的規定外,還有《刑法》上有關侮辱罪和誹謗罪的規定,《民法通則》、《侵權責任法》有關侵權的規定等。這些法律已經構成了一個比較完整的、層次結構清楚的體系。然而,從作用范圍上看,它們主要針對“個人—個人”的關系,沒有深入到社會層面(因素)以適應國家和社會治理的迫切需求。從作用方式上看,因為它們主要基于公民個人權益是否被侵害的現實,主要是一個自我體驗的問題,在治理意義上就不能發揮出“多元聯動”的作用,不同主體之間無法有效協作,治理過程中也就不能確定直接的責任主體。當然,所有治理都要回歸到公民個人,涉及到公民之間關系的網絡言論規范體系能夠為網絡公共空間的治理提供最后屏障。這也是下文將要討論的“兩高解釋”之功效的重要理據。

2012年出臺的《全國人民代表大會常務委員會關于加強網絡信息保護的決定》(以下簡稱《加強網絡信息保護的決定》)能夠直接針對網絡公共空間發揮作用。它共有四部分十二條,內容指向了三個方面,分別是“信息收集、使用與信息安全”、“信息發布與相關服務的管理”和“垃圾信息的處理”,第四部分是侵權責任。綜合來看,這三方面的內容又可以化約為兩大領域,其一是對傳統意義上公民表達自由的保護與限制(控制),其二是對信息化和網絡化時代公民信息自由權和隱私權的關懷。這兩大領域都是治理網絡公共空間的重要方面,國家介入其中,關鍵在于授予了哪些權力以及權力行使的具體方式。《加強網絡信息保護的決定》第5條規定“網絡服務提供者應當加強對其用戶發布的信息的管理,發現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息的,應當立即停止傳輸該信息,采取消除等處置措施,保存有關記錄,并向有關主管部門報告。”從邏輯上看,它是國家向網絡服務提供者(服務商)施加的義務——從另一個角度看,這也是一種授權,服務商有權刪除網絡信息——法律要求他們這么做,否則將承擔法律責任。這引起了很多爭議[20]。服務商行使的權力是法律授予的。在現實中它很容易演變成服務商對網絡社會的控制權。然而,這種權力及其行使具有非常強烈的公共性,也非常容易侵犯公民的基本權利。那么,國家作出這種授權的法律依據和正當性基礎是什么呢?

有人將《加強網絡信息保護的決定》第5條視為法律對服務商施加的安全保障義務,“網絡服務者應該盡到一個 ‘理性的、謹慎的、具有網絡專業知識的網絡服務提供商的注意義務,采取綜合判斷的方法,加強對其用戶發布的信息的管理。”[19]但這仍然是從調整公民之間關系的視角所做的判斷。從治理的角度看,網絡服務商在整個網絡公共空間和網絡信息提供方面扮演著非同尋常的角色,它們掌握著用戶的信息,創設了信息交互的平臺,提供了傳遞公眾利益和意見的通道,因而可以被視為政治過程的參與者。這種情況下,國家和社會治理要納入服務商,它就是治理的對象,也是參與治理的社會主體。服務商行使的執法權在治理體系下就有了更大的存在價值。就執法權來說,其根源在于對公民基本權利的限制。它要溯及到憲法尋找依據。《憲法》第35條有關言論自由的規定、第41條有關監督權的規定和第2條有關民主的規定都能夠作為公民參與網絡公共空間的依據,也說明了公民基本權利的界限。《憲法》第51條則明確規定公民行使權利不得侵犯他人的合法權益、國家和社會的公共利益。這些限制性規定也都能夠作為《加強網絡信息保護的決定》第5條的直接憲法依據。

(二)“強硬”的網絡軟法結構

1.軟法的作用方式

軟法之治立足于現代國家承擔公共治理之任務的事實。網絡公共空間作為一種特殊的社會形態,人虛化為賬號,行為表現為言論,影響力來自于信息交換,這些特點決定它可以更依賴軟法之治。國家治理視野下的軟法是不依賴國家強制力保證實施的法規范[21]300。這個界定的范圍是非常寬泛的,包括了“國家法中的軟法規范”、“政治組織創制的自律規范”和“社會共同體創制的自治規范”[21]366。網絡公共空間的治理中已經出現了大量的軟法現象,最主要的就是由社會主體發布的具有一定強制約束力的行為規則,根據主體不同又有多種形式。服務商為規范網絡平臺發布了一系列的行為規則就屬其中,新浪微博(“微博”)已經發布的《微博社區公約(試行)》、《微博社區管理規定(試行)》、《微博社區委員會制度》、《微博商業行為規范辦法(試行)》等就是非常典型的軟法。相關行業組織發布了一些倡議、行為規則指南、網絡言論和行為的標準,呼吁、影響和約束公民的行為,例如北京網絡媒體協會就發布了關于清理整治網上低俗內容的倡議書,首都互聯網協會發布堅守“七條底線”倡議書等,其中的一些規則也可以被視為軟法。另外,國家頒行了一些不依靠國家強制力保證實施但又有一定約束力的指導性規范、硬法中的缺少制裁的部分規范。行政機關內部的操作性規則和規范性文件也是網絡公共空間治理的重要依據和手段,它們中的絕大多數會直接產生外部效力。這些規則也被視為廣義的軟法。

那么,這些網絡軟法如何發揮作用呢?一方面,軟法衍生出社會強制力,在網絡公共空間沒有新聞倫理制約的情況下,一定形式的社會強制力具有非常有力的替代作用。另一方面,軟法提供了“標準”。顯然不能將道德標準視作“刪帖”的標準,而硬法在這方面的制度資源供給又非常不足——因此,軟法能夠成為一定的替代性手段,尤其是按照合理程序制定并且為所有網絡服務使用者同意或認可的那些軟法,能夠發揮積極作用。嚴格來說,在網絡公共空間的治理過程中,軟法扮演著“最高標準”。作為公民言論及其表達的衡量標準,軟法、道德、硬法發揮著不同的功能,也代表著社會不同的容忍底線。網絡公共空間的軟法,一方面是照搬了國家法中限制言論表達的那些規定,另一方面也會將將限制言論的規定進行細化,以適應現實生活中可能出現的不同情況,這種細化就有可能將言論及表達的界限標準提高,向更嚴格的方向推進,出現針對網絡言論的更高標準。

那么,軟法會不會違反法律的規定呢?理論上不應該這么理解。這是因為盡管軟法是更高、更嚴的標準,但軟法本身也提供了比較充分的救濟機制,這個救濟機制的門檻顯然更低、公開性更強、獲得認可的可能性更高。同時,軟法在個案適用中的錯漏,如果不能獲得行為人的理解和認可,那么硬法還會提供進一步的救濟途徑。這就是司法控制的意義,也體現了軟硬法混合治理的價值。

軟法工具的使用體現了法治的“輔助性原則”,即政治國家對公民社會的橫向輔助,公共機構系統內上級對下級的縱向輔助[21]239—240。社會自治能夠自我完成的任務,公權力就不應該越俎代庖;公權力為實現治理目標,應當運用它所掌握的公共資源進行輔助,但應當遵守法治原則。因此,軟法具有很強的過程控制功用。受制于軟法在司法裁判過程中的地位模糊性,它的作用方式主要不是司法中心主義——盡管也會在司法過程中發揮作用,但主要還是通過相關主體的自愿服從或習慣性服從,以及社會組織的適用以實現其效力[21]374。這將在下文中繼續進行討論。

2.軟法的認受性基礎

軟法和硬法共同作為法治的基石,出現了一種混合法治理的趨勢,這在網絡公共空間治理領域尤為突出。軟法能夠彌補單一硬法之治的結構性缺陷,后者通過國家強制力,以使用和擬使用“制裁(法律責任)手段”來迫使公民個人、網絡服務商以及國家機關作為或不作為。但它面對網絡公共空間這個虛擬但現存的政治社會,針對的主要是“說”或“不說”這樣的特殊對象,能夠涵蓋的治理范圍(面積)、涉及的行為主體、具體可用的手段、制裁的標準等都存在一定的缺陷,在實現治理目標上力不從心。軟法之治則靈活得多,它充分動員了網絡服務商和公民,不僅提供了針對言論的處置標準與手段,也強化了治理的正當性。這些軟法的形成是網絡公共空間參與者之間的共識,帶有強烈的社會領域內自治契約的色彩,因而成員的認可度和接受性更高,更容易獲得執“法”的正當性,緩解成員和平臺(服務商)之間的矛盾。同時,這種自治契約又受到硬法的指引,并通過硬法來補強自身的合法性,以及獲得部分的強制力來制約極端行為,有利于防止自治共同體的崩潰。

同時,《微博社區公約(試行)》等建構了一種交互式的爭議處理機制(糾紛解決機制)和權利救濟機制,設置了微博社區委員會等這樣的自治性“組織”,設計了包括了投訴(他人的言論)——判定、申訴——判定、質證、復審等在內的多種手段來處理爭議,社區委員會一般要參與爭議處理。這極大改變了網絡服務商與用戶之間的地位,也改善了他們之間的關系,有利于以服務商為主導的治理。前文討論的硬法主要是作為軟法中爭議處理機制的后盾和效力保障,這也體現了軟法糾紛解決機制、權利救濟機制的先導性、協作性。

然而,軟法之治的爭議在于,社會主體(網絡服務商)發布的軟法設定了一些權力,對公民的權利義務產生了直接影響;這些權力來源于法律的授權,形成了社會主體“執行法律”的結構。那么,服務商行使的是什么性質的權力?它們的“執法行為”是否適當?如何救濟?這些問題直指根本,本文也并非要給出答案。嚴格來說,如果硬法已經提供了充分的針對網絡言論爭議的救濟途徑,軟法再前置某種權力加以限制,就是對言論自由的某種侵害,這種侵害盡管是由社會主體來完成,但其本質是基于國家法律的授權。它應該受到審查,以充分保護公民的言論自由,明確國家行為的邊界。軟法之治的視域或會有助于緩解這種理論上的矛盾。一方面是因為軟法不同于硬法,它是基于網絡平臺上所有參與者的自治意愿,有更寬泛的適用范圍和更低的適用標準,因而對言論自由發生侵害的可能性更低;另一方面,正如前文所述,軟法已經設計了比較充分的民主規則,將成員自律標準提升到更高的地位,因而具有另一層正當性。當然,這種論證方式并不是絕對的,根本之處還在于下面將要討論的言論自由的保護程度。

四、效力實現:過程控制和司法控制

實現法治不僅需要完善的規范體系,更需要實現法律和制度的效力。事實上,法律實施或者取得法律實效,都需要有一個“過程”,這是法治的必經之路。過程主義和司法中心主義是借用不同的法律效力實現模式發揮作用,也就形成了治理的兩種不同控制方式,即過程控制和司法控制。其中,過程主義強調相關主體參與的過程。圍繞著國家權力的運行,這里主要討論網絡治理中的行政過程控制。

(一)行政過程控制的組織、行為和對象

國家治理中行政權的角色與限度是行政過程的主要控制對象。關注行政過程就是將不同行政行為和其他行為納入到系統的法律的視野之中,從過程的角度考察行政效果[22]。而且,行政過程涉及的主體不僅是行政主體,還有相對人[22]。行政過程重視參與性和交互性,公眾參與和回應性規制將發揮重要作用。執法要依賴法律規范的效力,以國家強制力保證實施、以法律邏輯結構中的制裁為后盾。過程控制將這一模式強化,并將國家、社會和公民都納入到治理過程中,充分調動不同主體的積極性。

治理網絡公共空間首先要重視行政執法過程的溝通理性,這有兩層含義。從形式上看,網絡公共空間領域爭議的處理、秩序的維護和價值的實現,要強化民主性,建立良好的溝通平臺。前文已經討論的軟法中糾紛解決機制和權利救濟機制就是典型表現。從內容上看,網絡公共空間投射的都是現實政治和社會中的問題。網絡提供了一個空間供大家參與和討論。它本身就是一個溝通理性的平臺,是實現公眾參與基本路徑。我們要運用網絡平臺這一民意平臺的優勢,將現實政治中執法的依據、過程和結果進行廣泛的公開和說明,尤其是針對個案的維權行動和國家回應。

另一方面,執法必然要影響網絡公共空間的政治過程意義。因為網絡公共空間本身是公共輿論(public opinion)的集中場所,它輸入的是個別公民的意見,輸出的可能是集體性的民意,甚至可能是公共意志(公共利益的表達)。治理過程也就應當是傳遞民意的過程。這也賦予了過程控制不同的內涵,充分體現了網絡公共空間治理的復合目標。事實上,國家應當設計出真正的有效的聽取網絡民意的機制,并積極回應網絡民意,這才是治本之策。這種治理行為不完全的封閉性也會影響到公民基本權利的實現和治理的效果。

過程控制還要強化組織機構的角色和功能。沒有完善的組織結構,何談控制?健全體制并約束專門機構的行為將有助于治理,這實際上也是治理的核心問題之一。已經運行的中央網絡安全和信息化領導小組、國家互聯網信息辦公室都是中央層面的專門領導機關和執行機構。它能夠回避政出多頭的問題,具有直接的針對性和高效性,體現了國家對網絡公共空間治理的重視。

(二)司法控制的困境:“兩高解釋”的影響

法治的終端是司法。對于司法能否擔當“治理者”,不無爭議。但客觀上,司法之功效能夠在治理體系中展現,這也是本文討論的立場之所在。這種功效主要就是民事法律、刑事法律和行政法律中設定的法律責任的落實。其中,最為嚴厲的有兩部分:其一是對網絡服務提供者的行政處罰。《加強網絡信息保護的決定》規定了法律責任,包括對違反規定的網絡服務提供者進行“警告、罰款、沒收違法所得、吊銷許可證或者取消備案、關閉網站、禁止有關責任人員從事網絡服務業務等處罰,記入社會信用檔案并予以公布;構成違反治安管理行為的,依法給予治安管理處罰。”其二是刑事責任:以新近出臺的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“兩高解釋”)為核心。

我國《刑法》規定,以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人,情節嚴重的,構成侮辱罪或誹謗罪。司法解釋對利用信息網絡誹謗他人構成誹謗罪的兩個要件“捏造事實誹謗他人”、“情節嚴重”分別予以明確。根據該解釋,“捏造損害他人名譽的事實”或“將信息網絡上涉及他人的原始信息內容篡改為損害他人名譽的事實”,在信息網絡上散布,或者組織、指使人員在信息網絡上散布的,即可認定為“捏造事實誹謗他人”。“明知是捏造的損害他人名譽的事實,在信息網絡上散布,情節惡劣的,以‘捏造事實誹謗他人論。”該解釋還規定,具有下列情形之一的,應當認定為“情節嚴重”:(一)同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數達到5000次以上,或者被轉發次數達到500次以上的;(二)造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴重后果的;(三)二年內曾因誹謗受過行政處罰,又誹謗他人的;(四)其他情節嚴重的情形。

適當限制公民的言論自由是為了追求其他價值,比如保障公民的人格尊嚴、隱私權,以及維護公共利益。刑法規定了誹謗罪,“兩高解釋”細化了其中的概念,能夠針對公民在網絡上的言論表達起到預測、威懾等多重作用,對于公民的網絡言論及其表達的入罪有直接意義。“兩高解釋”具有機會管理意義,并且是運用刑法這一嚴厲的武器來實現的。它間接作用于治理,即作為軟法之治、過程控制的后盾。

“兩高解釋”出臺后引起了強烈關注。該解釋遭遇了許多的理論和實踐挑戰,相關的論述汗牛充棟[23]。有人認為,行為人誹謗他人情節是否嚴重的標準由他人的行為來決定,可能違反了基本的法理[24]。還有人提出,“瀏覽5000次”、“轉發500次”的“情節嚴重”的認定標準如何執行,“明知而散布以捏造事實誹謗他人論”是否作了擴大解釋,“信息網絡”能否被視為“公共場所”等。在現實中的操作性如何實現,是否有“選擇性執法”的嫌疑。這些問題本文就不多贅述,我們要討論的問題在于,“兩高解釋”能夠實現治理價值和治理目標嗎?總體來看,它在司法控制上的作用十分微弱,更無助于前文闡釋的過程控制。當然,法律的功能不僅僅是制裁,還有預測、震懾、教育,“兩高解釋”的法治意義固然是有的,然而,當它因設置等原因導致難以被司法適用時反而會損害法律的權威性和法治的價值。這些問題注定了它對治理體系和治理能力的現代化構建來說助益不明顯。

五、權力邊界:國家的積極義務和消極義務(一)哪些屬公民自由

網絡公共空間聚集民意、影響公共事務,也促成了公民自由的擴張。國家介入勢必會產生公民自由權與法律規制之間的沖突。自由權是指公民在法律規定的范圍內,按照自己的意志和利益進行思維和行動,而不受外來約束、控制和妨礙的權利[7]135。網絡公共空間主要涉及到信息自由和言論自由兩種自由權利。信息自由是網絡公共空間存在的基礎,因為網絡公共空間立足于自由的交互式討論,同時,信息也是治理的直接對象——執法者通過控制傳播、刪除等手段影響信息。言論自由是公共空間的存在前提,阿倫特在構建公共空間的概念時就將“自由言說”放在最重要的位置[25]。言論自由具有強烈的民主功能,并被視為是政治和民主的基礎[26]1。

(二)何種國家義務

公民自由對應著一定的國家義務,包括積極義務和消極義務。總體上看,積極自由對應著積極義務,消極自由對應著消極義務[27]。網絡公共空間治理的法治化既要保護公民的信息自由和言論自由,也應約束公民的自由權。然而,當公民的政治參與傷害到一定的利益集團時,利益集團很有可能會打著法律旗號來壓制和侵犯人民的權利。治理的法治化應以保護公民自由和權利為目標,對國家義務作出明確規定,并發展出適當的基本權利限制標準(審查標準)。

信息自由包含積極自由和消極自由。它首先體現為接近信息的權利,其實現需要權利主體和國家的雙重努力,既基于主體意愿,也還需要國家提供現實的條件,這是積極自由的共同基礎。信息自由的積極自由屬性還表現在它仰賴于一個開放的、自由的網絡和信息溝通平臺,平臺的建設直接影響到了自由的實現。而信息的真實、健康和合法,同樣是其積極自由屬性的要求。針對公民的信息自由,國家需要履行的義務主要是信息公開的積極義務,并且應當創造條件,推動網絡技術的快速發展,建立更為適宜的網絡平臺。

作為消極自由來說,言論自由拒絕國家的干預,并形成防御功能。因此,保護公民的言論自由需要國家履行謹守界限義務,這也是國家權力邊界的理論基礎。

(三)國家行為的合憲性控制

基于這樣的理論前提,我們在這里要特別討論國家治理行為的合憲性。按照傳統憲法學理論,基本權利有其保護領域(保障范圍),只有在保護領域內基本權利主體的行為,才可基于基本權利的本質而受到保護[28]。易言之,公民行使基本權利有一定界限。然而,什么才是邊界?這就涉及到國家介入的程度。簡單地說,國家限制公民的基本權利要有“違憲阻卻事由”或者“正當化事由”。因此,所有的問題都集中到基本權利限制的正當性是否充分,即國家行為侵入公民自由權的限度是否適當。

信息自由要求政府信息公開,并讓真實信息有效、及時的傳遞。目前如火如荼地開設的“政務微博”就是某種體現。它是比較典型的國家積極履行義務的形式——當然也是國家治理的重要舉措。延伸開來,信息自由的積極屬性,也具有獲得真實、有效信息的內涵。其中一個解釋就是它要求國家打擊傳播虛假信息、謠言的行為,從而在整體上賦予國家打擊謠言的正當性。此外,國家建立起網絡民意的吸納機制,讓網絡反映的民意轉化成為執政的內容,將是信息自由的最寬泛解釋,為后來的制度設計提供了合憲性支持。

言論自由被視為政治社會的核心價值。“因為要是假定領袖絕不會犯錯誤或者是能夠無事不知,那就把他說成是特蒙上天的啟示而超出人類之上了。因此,言論自由就是人民權利的唯一守護神,但須保持在尊敬與熱愛我們生活于其中的體制這一限度之內。”[29]在基本權利體系中,言論自由的保護程度屬最高的一類。換言之,對限制言論自由的司法審查必然遵循最嚴格的標準,我們熟知的是美國聯邦最高法院發展起來的“清楚而現實的危險”[26]31。

雖然對象是公民的言論及其表達,治理網絡言論并不必然意味著限制言論自由,但卻總會在相關問題上產生爭議。網絡公共空間治理的法治化考驗著國家義務的履行方式和程度,要求限制言論自由必須遵循法治原則,切實保護公民的言論自由,實現民主價值。同時,在我國,言論自由的界限顯然不同于“美國標準”。《憲法》第51條明確規定:“中華人民共和國公民在行使自由和權利的時候,不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法的自由和權利。”這是治理過程中限制公民言論自由的重要理據。總體來說,目前我國還沒有更為細致而明確的針對言論自由的司法審查標準。該標準的建立與完善有待理論和實踐進一步的發展。

圖2國家義務與權力的邊界

六、結論網絡公共空間的勃興改變了傳統的政治和社會生活。它為社會的擴張提供了龐大、有效和快速的空間,進而促使政治急劇轉型。國家、社會和公民的關系在網絡時代被根本改變,最直接的表現就是社會的自由化——它反映了公民自主性意識的急劇膨脹。從根本意義上講,基于利益多樣化展開的社會多元化已經成為事實,信息爆炸提供了通道——直至發展到每個人都有一個“麥克風”(自媒體),新媒體交互功能強大,移動工具便捷性無限增強。國家治理模式必須因此而改變。法治無疑是最主要的治理方式之一。網絡公共空間的法治化最終使得我們走向法治社會。法治社會的巨大包容力能夠適應現代國家——社會——公民關系的轉變。它要求建立體現公共利益、滿足不同主體需求的社會秩序結構,同時保障民主和公民的自由。本文并無意于描繪網絡公共空間治理法治化的全部內容,而是意在提出了一個大致框架,闡釋部分核心問題,包括治理的對象、目標、工具、模式和國家行為邊界。事實上,網絡公共空間的治理,不僅有治理方式和效果的問題,還有更為細致的合法性控制問題,后者有待于進一步的研究。法治化要容納治理要求的多元、溝通、民主和秩序,這就要涉及到改造法治的模式甚至秩序,本文提出的目標和途徑,只是提供了簡單思路,并試圖舒緩其中的法律和道德沖突,更復雜的問題還等待于深入挖掘。ML

參考文獻:

[1] 哈貝馬斯.公共領域的結構轉型[M].曹衛東,等,譯.上海:學林出版社,1999:32.

[2]Beate Kohler-Koch, Rainer Eising. The Transformation of Governance in the European Union[M]. London: Routledge Press, 2006, p.14.

[3] 哈貝馬斯.公共領域[G]//汪暉,譯.汪暉,陳燕谷.文化與公共性.上海:三聯書店,1998 :125-126.

[4] 習近平.切實把思想統一到黨的十八屆三中全會精神上來[J].求是,2014,(1).

[5] 亞里士多德.政治學[M].吳壽鵬,譯.北京:商務印書館,1981:171.

[6] 張千帆.憲法學導論[M].北京:法律出版社,2008:6.

[7] 秦前紅.比較憲法學[M].武漢:武漢大學出版社,2007.

[8] 蘇鑰機,李月蓮.新聞網站、公共空間與民主社會[J].二十一世紀(香港),2001,(2).

[9] 吉列爾莫·奧唐奈,菲利普·施密特.威權統治的轉型:關于不確定民主的試探性結論[M].景威,柴紹錦,譯,北京:新星出版社,2012.

[10] 吳啟錚.網絡時代的輿論與司法——以哈貝馬斯的公共領域理論為視角[J].環球法律評論,2011,(2).

[11] 李少文,秦前紅.論微博問政的規范化[J].河南社會科學,2011,(4).

[12] 秦前紅,熊威.從網絡公共領域看網絡立法[J].中國法學,2014,(專刊).

[13] 張千帆.中國憲政的路徑與局限[J].法學,2011,(1).

[14] 秦前紅,李少文.微博問政的規范化保護需求——基于社會管理創新的視角[J].東方法學,2011,(4).

[15] 秦前紅,陳道英.網絡空間言論自由的法律界限初探——美國相關經驗之述[J].珞珈法學論壇,2003,(3):1.

[16] 檀有志.網絡空間全球治理:國際情勢與中國路徑[J].世界經濟與政治,2013,(12).

[17] 姜明安.論法治國家、法治政府、法治社會建設的相互關系[J].法學雜志,2013,(6).

[18] 羅豪才,宋功德.公域之治的轉型——對公共治理與公法互動關系的一種透視[J].軟法與公共治理,北京:北京大學出版社,2006:21.

[19] 陳燦祁.我國公民個人網絡信息保護的困境與出路[J].天府新論,2013,(6).

[20] 王曉宇.網絡信息安全立法之我見——以《加強網絡信息保護的決定》為視角[J].綠葉,2013,(6).

[21] 羅豪才,宋功德.軟法亦法[M].北京:法律出版社,2009.

[22] 江利紅.論行政法學中“行政過程”概念的導入[J].政治與法律,2012,(3).

[23] 趙陽.法學專家釋疑“兩高”網絡誹謗司解五熱點[N].法制日報,2013-9-26(005).

[24] 李曉明.誹謗行為是否構罪不應由他人的行為來決定——評“網絡誹謗”司法解釋[J].政法論壇,2014,(1).

[25] 漢娜·阿倫特.人的條件[M].竺乾威,譯.上海:上海人民出版社,1999.

[26] 張千帆.憲政原理[M].北京:法律出版社,2011.

[27] 張翔.基本權利的受益權功能與國家的給付義務——從基本權利分析框架的革新開始[J].中國法學,2006,(1).

[28] 陳慈陽.憲法學[M].臺北:元照出版公司,2005:401.

[29] 康德.歷史理性批判文集[M].何兆武,譯.北京:商務印書館,1996:198.

Legal Rationale of the Governance of Public Cyber Space

QIN Qianhong1, LI Shaowen2

(1. Law School of Wuhan University, Wuhan 430072; 2. Law School of Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract:Public cyber space enables the formation, transmission and expression of the willingness and interest of general public, which can be regarded as the preliminary form of political process and demonstrates social freedom. To apply rule of law to the governance of public cyber space, an order structure satisfying the need of different subjects shall be established to protect the value of democracy and freedom of citizens. It helps form the double governance goal in building a society based on rule of law and controlling state power, which is also the double structure of cyber space governance. Both the rule of soft law and hard law are useful instruments to clarify the objects of responsibility and involve both internet service providers and the public. As two different realization modes, process control centers on lawful administration, while judicial control is the last resort, the ineffectiveness of which directly impacts the result of governance. The positive obligation of the state to information freedom of the general public is information disclosure and rumor crackdown, while the state has passive obligation toward freedom of speech. The constitutionality review of the act of governance shall be in connection with the performance of state obligations.

Key Words:? public cyber space; freedom; governance; society based on rule of law; soft law