循環教育的意蘊、境界與路向

摘要: 學術界針對教育資源配置不均衡、教育資源浪費嚴重等現象展開深入反思,提出“循環教育”的重大命題。循環教育的表層涵義是對教育資源的高效利用,其深層意味則是對傳統教育中單向、線性思維方式的拒絕,對現代教育中環形、復雜思維方式的悅納,從而它成為創新教育的重要實踐方式。在層次結構上,循環教育包括從“節約型”到“共享型”再到“整合型”三重境界,其中“節約型”是循環教育的基本要求,“共享型”是循環教育的現實出路,“整合型”是循環教育的必然趨勢與最高境界。循環教育為教育資源配置提供了實踐框架,也為創新人才培養指明了發展方向。因此,循環教育不僅極大豐富了現代教育理念,也積極開拓了教育改革思路,它將成為未來教育發展的方向。

關鍵詞:循環教育;意蘊;境界;路向;節約;共享;整合

中圖分類號:G40

文獻標識碼:A

文章編號:1672-0717(2016)01-0107-05

隨著經濟快速發展,我國教育事業取得了舉世矚目的辦學成就。但不容樂觀的是,教育資源配置不均、教育資源浪費嚴重等現象束縛著教育發展的整體步伐,同時制約著教育質量的顯著提升與社會公平的全面實現。為此,學術界不禁質問:如何才能更加合理、公平、有效地配置教育資源,從而達成創新人才培養的時代夙愿?施祖美教授借鑒循環經濟理論,率先提出“循環教育”的重大命題,從正面回答了這一教育難題[1]。但循環教育意味著什么、其層次結構如何、它的未來路向怎樣,這些基本理論問題還有待進一步探究。可以說,循環教育不僅是一種推崇“教育生態”的教育理念,更是一種推動教育可持續發展的積極行動[2]。這種行動力量折射出未來教育發展理念的重大轉向。

一、循環教育究竟意味著什么

許多學科都將“循環”作為重要的研究內容并賦予其相應的學科意義。在自然地理中,地球表面存在大氣循環和大洋循環,以維持全球的熱量平衡;從生命科學角度看,人體內部存在血液循環、淋巴循環以及組織液循環,以保障人體的物質平衡與能量平衡;從經濟學意義上說,人類為應對經濟增長與環境危機之間的矛盾,富有創見地提出“循環經濟”的概念[3]。就此來看,“循環”無處不在,且是自然環境、生物群落乃至人類社會的重要生存方式。那么,教育學視角下的“循環”究竟意味著什么?

毋庸諱言,循環教育是以生態哲學為理論基礎,以經濟循環為理論參照而發展起來的新興理論[4]。生態哲學可以解釋辦學經費、教學器材以及校園設施等有形教育資源循環再利用的內在機理,卻無法闡明循環教育在人才培養、科學研究以及社會服務等方面的根本規律。循環經濟可以為循環教育提供“資源—產品—再生資源”的物質循環思路,但難以揭示教育實踐中以知識為核心的信息循環與價值循環的根本機制。顯然,循環教育并不是生態哲學與循環經濟的簡單移植,也非循環理論與教育主題的簡單疊加,而是循環理念與教育規律深度融合的理論產物。

這說明,循環教育不同于一般意義的循環系統,具有自身的特殊性。這是由教育活動的特殊性、教育資源的特殊性所決定的。教育活動不是以物質運動為中心,而是以人才培養為核心的社會活動。人才培養的長期性與復雜性消解了閉路循環存在的可能,使得“循環”作為一種理念內嵌于教育活動之中。進一步分析可知,經費、設施、設備等有形教育資源在利用過程中,其能量或價值處于維持或減損的狀態,而人才、知識、制度、文化、聲譽等無形教育資源在使用過程中,其價值可以實現保值甚至是增值。前者是經濟理論在教育領域的應用,而后者集中映射出循環教育的特殊意味。也就是說,循環教育的立論基礎是教育規律,其基本含義在于物質循環,其核心意涵是信息循環與價值循環。

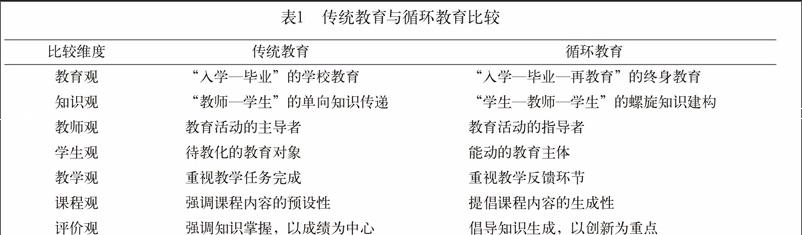

在傳統話語體系中,人們對循環教育缺少應有關注,似乎教育活動不需要也不應該計較辦學成本,這使得“輸入—輸出”的單向思維大行其道。教學器材的使用成為“投入—報廢”的過程,知識傳授被簡化為“教師—學生”的過程,科學研究被異化為“研究—發表”的過程。這種單向、線性的教育發展理念投射到教育實踐中便出現教育資源浪費嚴重、創新人才培養困境重重等難題。因此,循環教育是對傳統教育方式的拒絕,它以其獨特的環形或非線性的思維方式,從教育觀、知識觀、教師觀、學生觀、教學觀、課程觀以及評價觀等方面對傳統教育理念進行了整體性變革,如表1所示:

與其他循環系統相比,循環教育意味著教育資源利用效率的最大化,還意味著教育信息與教育價值的增值化,更意味著對教育規律的尊重。倘若忽視教育規律,循環教育不過是循環經濟理論在教育領域的變種而已,這種變種是對教育規律的踐踏以及教育實踐的戕害。與傳統教育相比,循環教育是一種創新性教育,它表征著教育發展理念從單向到環形、從線性到復雜的思維轉向。這種轉向符合人才成長規律與社會發展趨勢而成為現代教育發展的必然抉擇。

進一步追問,循環教育是在何種空間范圍實施?這種實施思路背后蘊含著何種理念?我們根據輻射范圍將教育循環分為學校內部小循環、社區中循環與社會大循環。不同的循環空間蘊含著不同的教育循環理念,即循環教育包括三大空間、三重境界。

二、循環教育的第一重境界:節約型

教育組織是一個龐大的資源消耗系統,其容納的師生人數驚人、吸納了巨額的辦學經費、占有大量的土地資源等。隨著“建立資源節約型國民經濟體系和資源節約型社會”戰略目標的提出,社會各方都在努力保護、合理利用資源,提高資源利用效率,以實現生態文明的世紀夙愿。資源節約已經成為全社會的公共使命。那么,教育組織理應肩負起不容推卸的社會職責,從而建設節約型校園成為教育界的共同呼聲[5]。因此,教育內部系統有理由、有責任堅持“合理利用”、“高效利用”、“循環利用”教育資源的原則,踐行“節約型”循環教育理念。這是低碳經濟模式在教育領域的一種回音,也是循環教育最基本的層次,即第一重境界。

在這個層面,各級各類學校應該綜合利用各種技術手段、制度措施在節水、節電、節材等項目上兌現節能減排的社會承諾。但許多學校都無法遏制自我膨脹的欲望或沖動,拼命“圈地”、瘋狂蓋樓。多校區辦學已成為我國高等教育的“新常態”。大學擴張就意味著實力的增強?實事求是地講,不斷擴建校區本身就令人存疑,各學校因為大學排名、生源大戰而競相刮起的“奢侈風”、“排場風”、“攀比風”更需要打上一個大大的問號。前幾年,大學動輒花費數百萬建豪華校門的事件不僅讓人費解更令人心痛。試問,大學究竟應該如何配置教育資源,教育活動的價值理性何在?顯然,這些都是大學理性嚴重失范的表現[6],也是大學自覺精神迷失的結果[7]。上述事例均折射出當前不良的教育生態,這是政治訴求與經濟利益驅動的產物,或是工具理性支配下的惡果。endprint

不可思議的是,高校利用國家專項資金購置了大批實驗器材、教學設備等卻從未啟用甚至從未開封的現象并不新鮮。更引人關注的是,傳統教育是在經濟邏輯支配下按照統一化、標準化的模式來塑造學生,這是對人才資源的極大浪費與摧殘,創新教育的呼聲因之日漸高漲。這表明,目前教育領域中的資源浪費現象已經到了比較嚴重的境地,“物盡其用、人盡其才”的理想目標難以實現。在教育現實中,教材循環使用、實驗器材循環利用、閑置校舍改造運營以及師資循環流動等措施,這些都是依循“厲行資源節約,促進物質循環”的思路來推行循環教育的,為教育資源的循環利用提供了基本途徑。

可以說,循環教育所倡導的建設節約型校園是積極貫徹和落實科學發展觀的重大抉擇,也是推動我國經濟社會可持續發展的重要舉措。但循環教育強調的“資源節約”的前提是什么?這是教育學必須回答的問題。從教育基本規律分析,教育的外部規律制約著內部規律,外部規律必須通過內部規律來實現[8]。換言之,教育的外部規律必須以內部規律為前提。如果失去這一根本前提,一切教育資源節約都顯得毫無意義。也就是說,教育資源配置應該置于人才培養的整體框架下進行思維,而非單純地適應經濟邏輯或者政治邏輯。這就意味著,學校財務處、基建處以及后勤集團等部門需要在教學工作、科研工作等方面配置較為充足的教育資源,以積極推進人才培養與知識發展等目標的實現。在滿足教學條件的情況下,在保障人才培養的前提下,節約教育資源是正當的,也是必要的。忽視這一前提,教育資源的“減量化”不僅不會降低辦學成本,反而會戕害教育的核心使命。因此,循環教育需要教育規律的理論指導與教育活動的實踐智慧,而非不惜一切代價的“節衣縮食”。

三、循環教育的第二重境界:共享型

與“節約型”循環教育相比,“共享型”循環教育通過升級資源利用手段,獲得更為重大的教育意義。從循環空間來說,“節約型”循環教育是一種教育內循環系統,“共享型”循環教育擴展了其實施空間,包括教育內循環與社區中循環;就循環內容而言,“節約型”循環教育側重實在資源的合理利用,而“共享型”循環教育除此之外還包含借助于網絡平臺的虛擬資源的高效使用;從循環動力來講,“節約型”循環教育主要是一種物質循環機制,而“共享型”循環教育更強調通過信息循環實現教育資源的有效配置。就此來說,“共享型”處于循環教育結構的更高層次,屬于第二重境界。

學校與其他學校、社區組織的外部聯系是循環教育共享理念的延展空間。學校之間教育資源共享的典型模式是“大學城”與“學校聯盟”兩種。像北京東方大學城、上海松江大學城、廣東深圳大學城以及福建福州大學城等屬于區域性的“大學城”資源共享模式。美國的常青藤聯盟、英國的教育聯盟以及我國的九校聯盟、應用技術大學聯盟等均是跨區域的“學校聯盟”資源共享模式。這兩種方式都有助于實現圖書互借、課程互選、學分互認、學生互訪、師資共用等知識信息的校際共享。但從教育實踐的角度來說,“大學城”的資源共享模式面臨著治理能力的壓力與治理體系的困惑[9]。從學校與社區之間的共享關系看,學校主要是開放體育設施、圖書館等部分教育資源來滿足社區需要,而社區中的博物館、文化館、展覽館等機構則面向學生開展一些公益性教育活動。這在很大程度上適應了當前開放辦學的主流趨勢,有助于加強學校與社區的互動關系,贏得當地社會對學校辦學的大力支持,但學校與社區之間資源共享關系并不深入。因此,教育的外部共享機制如何長久地維系下去是一個亟待破解的問題。

學校內部信息資源的共享理念具有核心價值。如果學校內部系統都難以實現資源共享的話,那么學校與外部組織的資源共享無非是一些應景之作。教育基本規律告訴我們,促進學生的全面發展與健康成長是教育活動的根本使命。以此推理,學生應該是教育內部循環系統的主要參與者,更是不同學科教育資源的最大受益者。跨學科人才培養作為一場教育改革正在世界范圍內蔓延開來。從根本上說,這股潮流不僅契合了教育的共享理念,也推動了人才培養模式的革新[10]。但如今院系之間森嚴的學術壁壘阻隔了課程資源與學術資源的共享渠道,從而導致學生囿于本學科的視野局限,難以實現不同學科間的視域融合。學校內部資源共享機制的建設難題逐步凸顯出來。

“互聯網+”時代的來臨為實現教育資源共享提供了有力的技術支持。以“慕課”(MOOC)、“私播課”(SPOC)以及“優課”(UOOC)等為代表的在線課程將“E-learning”的獨特魅力展現得淋漓盡致[11]。它們以多元、開放、免費、共享優質教育資源的特點而備受矚目,同時借助互聯網的技術手段大大拓展了資源共享的時空范圍,為實現終身學習的宏偉目標有效搭建了技術平臺。更重要的是,積極推進教育治理體系與治理能力現代化為建設教育資源共享機制提供了制度保障。院系之間、學校之間乃至學校與社區之間溝通渠道不暢都映射出學校在治理主體的利益協調方面處理不當。教育資源共享機制的建立與維系往往是利益相關者反復博弈之后形成的相對平衡狀態,這種狀態一旦被打破,教育共享機制也就難以為繼。如此而言,教育信息化與治理現代化是解決教育共享機制難題的重要方法,但具體方式仍需進一步探索。

四、循環教育的第三重境界:整合型

未來教育發展最激動人心的趨勢就是教育資源的結構化整合。“整合型”循環教育是系統論的思維方式在教育領域中的成功運用,它是通過各種有效的組織方式和協調手段,將教育系統內部彼此相關但又相互分離的人員、職能、信息等有機地統合在一起,或把教育系統外部既參與教育治理又擁有相對獨立利益訴求的其他學校組織、社區平臺以及社會力量等統合成一個巨大能量系統的活動過程。相比于“共享型”循環教育,“整合型”循環教育具有更為廣闊的發展空間與更為深刻的教育價值。從循環空間看,循環教育通過資源整合機制進一步實現了實施空間的拓展,從教育內循環到社區中循環再到社會大循環。在教育價值方面,“整合型”循環教育更加體現了以教育價值為核心的資源整合功能,這是教育活動應有的大視野,也是教育學科未來發展的重大方向,更是人類重要的實踐方式。因此,我們將其稱為循環教育的第三重境界。endprint

教育資源整合機制也必須要遵循教育的內外部關系規律,這是由循環教育的立論基礎所規定的。這一基本規定性所隱含的潛臺詞就是,教育資源整合的前置性條件就是教育價值的優先性與最大化。就內部整合機制而言,教育系統內部相關利益主體各自為營,從而造成教育資源重復開發的現象比比皆是。例如,學生處與團委開展的學生活動雷同,難以調動學生的參與熱情,更難以達到預期的教育效果[12]。再如,目前許多教師把大量的時間和精力花費在申報科研項目上卻屢屢受挫,這種“單打獨斗”式的研究造成了嚴重的資源浪費。這說明,“整合”將成為未來教育發展的關鍵詞,建立并完善教育內部的資源整合機制是不可逆轉的趨勢。學校通過內部管理體制變革進行職能整合,同時實行“項目制”管理,以突破職能部門之間各自為陣或互相推諉的弊病,進而促進教育資源的結構統合與優化。

就外部整合機制來說,教育系統與國家、市場等系統的資源整合,既令人向往又不免讓人擔憂。之所以令人向往,因為有效的資源整合是教育系統開放姿態的重要體現,同時可以為教育系統注入活力。但潛在危險是,如果資源整合喪失了教育的核心意義,那么教育系統就會淪為經濟利益或政治利益的整合對象。也許這是教育資源整合最大的不幸,也是教育發展的一大敗筆。美國著名高等教育專家伯頓·克拉克(Burton R. Clark)對此做過嚴厲批判,他認為將高等教育系統整合機制分為“國家型”(蘇聯)、“準國家型”(英國)、“不完全市場型”(日本)和“市場型”(美國)四種方式值得商榷,這種討論受到經濟合理性以及權力合法性的損害,而忽視了教育現實及其教育價值[13]。所以,教育資源整合機制強調以教育價值為核心的協同理念[14]。當前開展的協同創新中心與智庫建設都是“整合型”循環教育的典型。因此,“整合型”循環教育以教育價值為主線將各種社會資源有機整合為具有教育意義的、相對開放的循環系統,它有助于推動教育系統與家庭、社區、市場乃至國家等資源的結構優化。

五、循環教育的未來路向

教育是社會系統的重要組成部分,更是具有特殊意蘊的文化生態系統,它折射出人才培養過程中濃郁的教育規律與文化屬性[15]。從外部層次結構看,循環教育通過上述三種方式實現教育資源的合理配置與有效利用。從內部價值訴求看,循環教育始終是以人才培養作為教育活動的出發點和歸宿,教育資源只是實現這一核心目標的重要媒介。具體來說,“節約型”循環教育遵循“減量化”原則,強調減少不必要的資源浪費,意在將有限的教育資源真正用于人才培養環節,這是循環教育的基本方向;“共享型”循環教育遵循“互惠性”原則,倡導優質教育資源的互利共贏,著力搭建優秀人才的成長平臺,這是循環教育的現實出路;“整合型”循環教育遵循“系統性”原則,推崇優質教育資源的結構性統合、優化,旨在營造創新人才培養的適宜環境,這也是循環教育的必然趨勢與最高境界。由此來看,循環教育是教育資源合理配置的有效手段,也是創新性人才培養的實踐方式,更是構建學習化社會、實現終身教育的指導思想,它將成為未來教育發展的重要風向標。

(本文得到廈門大學潘懋元先生的悉心指導,特此表示感謝!)

參考文獻

[1]施祖美.循環教育[M].北京:社會科學文獻出版社,2015:7.

[2]范國睿.教育生態學[M].北京:人民教育出版社,2000:15.

[3]何堯軍,單勝道.循環經濟理論與實踐[M].北京:科學出版社,2009:1.

[4]劉貴華.生態哲學與大學教育思想變革[J].高教探索,2001(3):20.

[5]許立冬,王艷.節約型校園建設問題及其解決思路探析[J].中國高等教育,2011(21):55-56.

[6]張學文.大學理性失范:概念、表現及其根源[J].北京師范大學學報(社科版),2010(6):21-30.

[7]胡弼成,李斌.論自覺的大學[J].清華大學教育研究,2013(1):35-38.

[8]潘懋元.高等教育學講座[M]北京:人民教育出版社,1993:33.

[9]馬陸亭.深圳大學城發展模式探討[J].現代教育管理,2012(5):5.

[10]陳濤.跨學科教育:一場靜悄悄的大學變革[J].江蘇高教,2013(4):63.

[11]解德渤,王洪才.“慕課”對我國高等教育的挑戰[J].江蘇高教,2015(3):71.

[12]王洪才,解德渤.中國通識教育20年:進展、困境與出路[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2015(6):25.

[13][美]伯頓·R·克拉克.高等教育系統——學術組織的跨國研究[M].王承緒,等譯.杭州:杭州大學出版社,1994:196.

[14]陳桂香.高校、政府、企業聯動耦合的創新創業型人才培養機制形成分析——基于三螺旋理論視角[J].大學教育科學,2015(1):42.

[15]胡弼成.教育:文化生態的龍頭[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2015(5):4.

The Meaning, Realm and Direction of Circle Education

XIE De-bo

Abstract: Continuous exploration has been made in academia that the allocation of education resources is not balanced, and the waste of education resource is widespread. On this background, the important proposition of circle education is put forward. The surface meaning of circle education is the efficient use of education resources. However, its deep meaning is a refusal to unidirectional and linear thinking way of traditional education, and a hug with circular and complex thinking ways of modern education. Circle education will become an important practice way of innovation education. On the hierarchical structure, circle education internally express triple realm from saving to sharing and to integration. Specifically, the “saving” is the basic requirement of cycle education, the “sharing” is the reality way of cycle education, and the “integration” is the inevitable trend and the highest realm of cycle education. Cycle education provides a practical framework for education resource configuration, and points out the development direction of cultivating creative talents. Therefore, cycle education is not only greatly enriches the modern education idea, but also actively explores the way of education reform. It will become an indicator of education development in future.

Key words: Cycle education; meaning; realm; direction; saving; sharing; integration

(責任編輯 陳劍光)endprint