“酶的作用和本質”一節的探究式教學設計

謝榮恒 李小玲

摘 要 敘述了采取探究式教學方式,引導學生開展實驗、觀察、閱讀、思考與討論,使學生獨立探索,自行發現并掌握相應原理和結論,從而培養學生的多種能力。

關鍵詞 酶 探究式 教學設計

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

1 教材分析

“酶的作用和本質”是人教版高中生物“分子與細胞”中第五章第一節“降低化學反應活化能的酶”的內容。能量是保證生命活動進行的必要條件,細胞需要通過代謝活動獲得能量。細胞代謝是細胞內全部化學反應的總稱,是細胞獲得所需能量和物質的基礎。生物化學反應之所以能在常溫常壓下進行,這是因為酶發揮了重要作用。因此,酶是細胞代謝必不可少的物質。學習酶的作用和本質,有助于理解井然有序的細胞代謝過程,有助于理解細胞呼吸和光合作用等。

學生在前面幾章已經學習了“組成細胞的分子”“細胞的基本結構”,了解了生命活動的主要承擔者是蛋白質,細胞內各種細胞器能協調配合完成一系列生理活動。所以學生學習本節知識,既能加深對“蛋白質是生命活動的主要承擔者”的理解,又能促進學生深入了解細胞內各種生命活動有序進行的原因,為學習“細胞的生命歷程”“遺傳物質的轉錄和翻譯”“細胞的穩態”等,打下良好的基礎。

本節內容的重點是酶的作用、控制變量的科學方法和酶的本質;難點是酶加快反應速率的原理。為了突出本節教學的重點,筆者采取探究式教學方式,即引導學生通過實驗、觀察、閱讀、思考、討論,獨立探索,從而自行發現并掌握相應原理和結論。探究酶的作用采取分組、設置對照實驗方法進行,讓學生動手操作、動眼觀察、動腦思考,得出酶有催化作用的結論,從而理解自變量和因變量的含義,說明控制變量的科學方法。探究酶的本質采取材料分析的方法,安排學生閱讀、討論,最后總結、歸納酶是蛋白質及其他有機物的定義。為突破本節內容的難點,教師安排學生觀看,模擬物體通過“門坎”過程的動畫。學生通過觀察與思考,得出酶作用的原理即“降低化學反應活化能”的結論。

2 教學目標

2.1 知識目標

說出細胞代謝的概念;說明酶在細胞代謝中的作用和本質。

2.2 能力目標

通過有關的實驗與探索,學會控制自變量、觀察和檢測因變量的變化,能夠設置對照實驗;通過自主學習,培養推理、比較、分析、歸納和概括等能力。

2.3 情感、態度與價值觀目標

通過分析“關于酶本質的探索”的資料,認同科學是在不斷觀察、實驗、探索和爭論中發展的;通過小組討論、合作與交流,培養探索精神和合作意識;促進形成崇尚科學、堅韌不拔的優秀品質。

3 教學過程

3.1 創設情景,導入新課

教師展示多酶片、生物酶牙膏、溶菌酶、加酶洗衣粉等圖片,并提出問題:“圖中的商品大家耳聞目睹或者使用過嗎?”(學生回答略)

師:這些商品都離不開“酶”字,可見酶與人們的日常生活聯系緊密。在生物體內,也有大量的酶存在,這些酶有什么作用?它的本質又是什么?(由此引入課題:酶的作用和本質)

3.2 酶在細胞代謝中的作用

3.2.1 引出細胞代謝的概念

師:何為細胞代謝?于細胞而言,能量的獲得和利用都要通過化學反應。如綠色植物的葉肉細胞獲得能量的方式——光合作用,包含一系列的化學反應。細胞中每時每刻進行著許多化學反應,統稱為細胞代謝。

3.2.2 開展“比較過氧化氫在不同條件下的分解”實驗

教師講述,提出問題:細胞代謝除了產生相應的能量和物質,也會產生一些毒副產品。如過氧化氫是一種強氧化劑,在人體內積累會造成DNA損傷,并且加速人體的衰老。幸運的是細胞內有過氧化氫酶,可以將過氧化氫及時分解為水和氧氣。過氧化氫酶真能分解過氧化氫?它能否在體外發揮作用呢?與其他條件相比,其作用效果有無差異?由此引導學生分組進行實驗:比較過氧化氫溶液(體積分數為3%)在常溫、90℃高溫、加入質量分數為3.5%的氯化鐵溶液、加入質量分數為20%的新鮮豬肝研磨液(含過氧化氫酶)4種條件下的分解情況,并將實驗結果填入表1。

學生分組實驗完成后,各小組交流表格內容,并思考。然后,教師用課件展示實驗結果,并引導學生歸納、概括出酶的作用是催化反應。

3.2.3 學習控制變量的科學方法

教師聯系實際,促進學生理解相關概念:上述實驗過程中,可以變化的因素稱為變量。其中人為改變的變量稱為自變量,如上述實驗中催化劑的種類(氯化鐵溶液、肝臟研磨液)和溫度。隨著自變量的變化而變化的變量稱為因變量,如實驗中過氧化氫的分解速率。因變量都是通過一定的觀測指標來衡量的,過氧化氫的分解速率用氣泡產生速率來衡量。除自變量外,實驗中還存在一些對實驗結果造成影響的可變因素,稱為無關變量,如實驗中過氧化氫溶液的用量。要得出科學結論,必須控制好無關變量,上述實驗中過氧化氫的量必須一樣多。

師:俗話說,“有比較才有鑒別”。要得出科學結論,還需遵循對照原則。除一個因素以外,其余因素都保持不變的實驗叫對照實驗。上述實驗中,只有催化劑是改變的,其余因素都沒有變化。對照實驗都必須設置對照組和實驗組。如上述實驗中的1號試管是對照組,2、3、4號試管是實驗組。對照實驗除了要觀察的變量外,其他變量都應始終保持相同。

3.2.4 學習酶作用的原理

教師先引出活化能的概念,然后以一組動畫為學生揭示奧秘:反應物分子從常態轉變為容易發生化學反應的活躍狀態所需要的能量稱為活化能。加熱、氯化鐵、過氧化氫酶都可以加快化學反應,但其原理不相同。

師:分子達到活躍狀態就像經過一道“門坎”。在自然條件下,能達到活躍狀態的分子很少,所以反應速率慢。加熱能使反應物分子獲得能量,分子跳得更高更快,部分能越過“門坎”。這意味著較多分子能達到活躍狀態,故加熱能使反應速率加快。氯化鐵、過氧化氫酶則能降低“門坎”的高度,從而使能量較低的分子也能越過“門坎”,參與化學反應。過氧化氫酶降低“門坎”的幅度更大,參與化學反應的分子更多,速率更快。

教師引導學生分析、思考并得出結論:氯化鐵、過氧化氫酶都未提供能量,它們加快反應速率的原理是“降低了化學反應活化能”。其中酶的效果更顯著,催化效率更高。正因為有酶的作用,細胞代謝才能在溫和條件下快速進行。

3.3 學習酶的本質

教師提供資料,追溯歷史:生物體內的化學反應都需要酶的參與。初中學習過人類的白化病是因為患者體內不能合成酪氨酸酶,從而導致皮膚中缺乏黑色素。人類對酶的探索是從什么時候開始的呢?這可以追溯到1773年,意大利科學家斯帕蘭扎尼做了一個有趣的實驗:將肉塊放入小巧的金屬籠內,然后讓鷹把小籠子吞下。過一段時間后,把小籠子取出,發現肉塊消失了。

教師引導學生思考以下問題:

(1) 把肉塊放在金屬籠內的目的是什么?(學生:排除胃壁收縮對肉塊的物理性消化)

(2) 肉塊為什么會消失呢?(學生:一定是發生了化學反應,使肉分解)

師:當時,斯帕蘭扎尼并不清楚起消化作用的物質是什么,但他的工作卻為人們研究提供了方向。后來,經過眾多科學家多年的努力,人們對酶的本質才有了較全面的認識。酶究竟是什么物質呢?它的本質又是怎樣被揭示出來的呢?

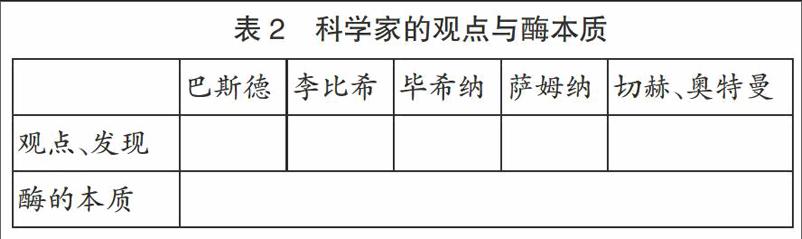

學生自主閱讀教材P81~P82上“關于酶本質的探索”的內容,并完成學案(表2)。

教師安排學生討論、交流學習成果,并要求給“酶”下定義:酶是具有催化能力的蛋白質或其他有機物。

3.4 課堂練習,檢測反饋(略)

4 教學反思

采取探究式教學法教學,教師在整個教學過程中擔當組織者和指導者,學生才是學習的主體。因此,學習主動積極的學生,始終處于一種亢奮與思維活躍的狀態,充分激發了學習興趣,能收到較好的教學效果。不過,要真正駕馭好課堂,并不是一件簡單容易的事,這與教師的經驗和提前預設有關。對于閱歷不太豐富的教師來說,認真備課、提前預設顯得尤為重要,這是上好本節課的關鍵。探究式教學以解決問題為中心,教學過程中開發學生的智力,挖掘學生的潛能,培養多種能力,包括探究能力、動手能力、觀察能力、分析與綜合能力、小組合作能力等,這將為學生的終身學習和工作奠定好的基礎。此外,教學設計將開篇的“問題探討”放在“酶的本質”內容里,這樣會使學生更加明確科學是一個漫長發展的過程,同時也增強了該內容的系統性。教師在課尾,安排鞏固練習,并當堂檢測,不但加深了學生對本節知識的理解,更加鞏固所學知識,而且還可以檢驗、反饋教學效果。