行政公益訴訟證明責任分配的制度建構

付夢佳

一、行政公益訴訟證明責任之概述

證明責任是證明主體為了使自己的訴訟主張得到法院裁判確認,所承擔的提供和運用證據支持自己的主張以避免對于己方不利的訴訟后果的責任。合理地分配證明責任有助于分擔訴訟風險、保護弱者、權衡法益。

在行政私益訴訟中,基于提出訴訟主張的原告相較于行政機關處于弱勢地位,為使雙方力量的對比達到平衡狀態,原則上推定被訴行政行為具有違法性并將證明責任施加于被告。行政公益訴訟不同于一般的行政私益訴訟,其起訴人與被告都擁有國家強制力作為有力的支撐,且最終指向公共利益的保護,基于此,行政公益訴訟證明責任分配方式有待重新思考與建構。

在行政公益訴訟證明責任的觀點碰撞中,有部分學者支持“證明責任倒置的原則”,因行政公益訴訟雖系檢察機關作為公益訴訟的起訴人以維護公共利益為目的而提起的訴訟,但從其根本性質上出發,行政公益訴訟依然隸屬于行政訴訟的范圍之內,故而對被訴行政行為的合理性審查仍可視為行政訴訟目的實現亟須解決的最重要的問題。行政機關囿于“依法行政”的約束,有必要對自己單方行為的事實和法律依據承擔證明責任,且行政機關本身具備較強的專業素質與取證便捷性,其作出的決定亦具有公定力,理應由行政機關承擔證明責任;另有學者認為,承擔證明責任的主體當屬檢察機關,即依據“由誰主張,誰來舉證”的原則,檢察機關兼具司法與監督職責,其隊伍由法律專業人才組成,具備豐富的法律知識,不同于私益訴訟中的原告。反之,基于行政公益訴訟保護公益的目的,由檢察機關來承擔證明責任,得以敦促行政機關依法履行職責,其在訴前主導調查、取證等程序,充分掌握了證據材料,有助于下一階段證明責任的延續與再現。此外,檢方舉證有助于維護公益訴訟的權威性,將證明責任施加于檢察機關,可以有效保證檢方只有在具備充足依據時才最終選擇提起訴訟,以防止濫訴。誠然,檢察機關無論是在舉證能力、訴訟經驗還是距離證據的遠近上都足以挑戰行政行為的公定力。兩種觀點都看似自圓其說,然而,若檢察機關與行政機關的舉證都具有合理性,則將證明責任施加在任一主體上都會導致一定程度上的不合理性,如若由檢察機關單獨充當證明責任的承擔者,則可能與行政訴訟證明責任分配的基本邏輯和基本規則相背離。如若將證明責任全部施加于行政機關,基于行政行為的封閉復雜,利益交錯,行政機關可能會迫于考核、體制等的巨大壓力而放任破壞公共利益的行為發生。為避免飲鴆止渴,誘發新的矛盾出現,亟需對證明責任進行重新組合分配。

二、行政公益訴訟證明責任分配立法現狀

《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡稱為《行政訴訟法》)第二十五條的第四款明確了行政公益訴訟的訴訟主體、適用范圍以及適用程序,但并沒有涉及行政公益訴訟證明責任分配的相關問題,《最高人民法院 最高人民檢察院關于檢察公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱為《兩高解釋》)第二十二條也僅僅就人民檢察院提起行政公益訴訟時應當提交的材料做了粗略的規定,此外,最高人民檢察院通過的《人民檢察院提起公益訴訟試點工作實施辦法》通過具體列舉結合保底條款的形式確定了檢察機關在行政公益訴訟過程中的證明責任,其明確規定了人民檢察院在提起行政公益訴訟的時候應當承擔如下幾項證明責任:首先,證明起訴所要具備的條件必須符合法律的相關規定,該條款與《行政訴訟法》第四十九條、行政訴訟法的司法解釋第五十四條中對于一般行政訴訟的規定所體現的精神相似;其次,人民檢察院已經履行了訴前程序,提出了檢察建議,但是行政機關仍不糾正違法行為或是不依法履行法定職責的事實,該條款與《兩高解釋》第二十一條關于行政公益訴訟起訴條件規定的內在機理基本保持一致;最后,其他應當由人民檢察院來承擔證明責任的事項。不可否認,涉及行政公益訴訟證明責任的法律規范體系已相得益彰,從細節上填補了行政公益訴訟證明責任分配問題的立法空缺。但是,在司法實踐中,檢察機關常常面臨證據偏在的問題,從而導致在調查取證的過程中力不從心,舉證負擔較重,而行政機關卻由于立法未為其施加證明責任的負擔而在公益訴訟推進的過程中空手上陣。縱使檢察機關在公益訴訟中擁有較強的調查取證能力和取證經驗,也不能因此而免除行政機關所有的證明責任,檢察機關承擔舉證項目的冗雜加之行政機關證明責任規定的空缺導致實踐中的困境屢屢凸顯,亟須立法上的完善與責任分配規則的進一步考量。學界觀點及立法和實踐上的困境都指向了一個爭點,即證明責任不應當僅由一方主體單獨承擔,應當合理分配靈活轉移。

三、“雙階構造”程序下“誰主張、誰舉證”的歸位

(一)“雙階構造”①程序內在機理

行政公益訴訟是行政訴訟的組成部分,原則上適用一般行政訴訟程序,即私益訴訟程序,但考慮其自身特殊性,需構造出獨立的程序以填補一般訴訟程序考量的空缺。有鑒于此,《行政訴訟法》(2017)的條款中,確立了行政公益訴訟的“雙階構造”程序,第一階段為督促行政機關依法行使職責而安排的前置程序(檢察機關提出檢察建議),在此階段,鑒于檢察機關是在履職中發現問題,并在僅有雙方主體的情況下對行政機關予以單向監督,故檢察機關需就行政機關不作為或沒有依法作為與公共利益受損事實進行舉證;第二階段是行政機關未依法履職而引發的訴訟程序,檢察機關需充分利用前一階段收集的有效證據并予以出示。從實質上看,檢察建議是檢察機關基于其優勢地位,提出的一種具有強制力的命令,并非真正意義上的“建議”,其與訴訟階段可視為一個整體,與一般行政訴訟程序無異。但是,鑒于前置程序僅涉及檢察機關和行政機關兩方關系,而訴訟程序則囊括三方主體,二者在證明責任上仍需分階段討論。

(二)“誰主張,誰舉證”的歸位

《行政訴訟法》第三十四條肯定了在行政行為不涉及第三人利益的情況下,被告對其作出的行政行為具有不可推卸的證明責任,為理解上帶來了“證明責任倒置”的錯覺。實質上,基于依法行政的基本原則,行政機關在作為被告時理應主張自己的行為符合法律規定并對其加以證明,而原告認為被訴行政行為具有違法性僅是一種反駁,而反駁不同于反訴,不負證明責任,仍然體現為“誰主張、誰舉證”原則,第三十十七條提到原告可以為證明行政行為具有違法性而提供證據,在原告給出的證據不能夠成立的情況下,被告的證明責任不能夠被免除。同理,原告固然可以提供行政行為具有違法性的證據,而并非負有證明責任,被告在上述基本原則的框架下依舊無法被免除對行政行為合法性的證明責任。固然,基于依法行政的原則,《行政訴訟法》表象中的“證明責任倒置原則”,其本質上并非“證明責任倒置”,而是“誰主張,誰舉證”的變相體現。再如,《行政訴訟法》的第四十八條規定,在起訴行政機關不依法履行職責的行政賠償以及行政補償的案件中,行政相對人應當舉證證明行政行為對其造成了損害,若出現由于行政機關的原因致使行政相對人無法舉證時,由行政機關來承擔相應的證明責任。在此,被告承擔證明責任也只是一種特殊情形的變通,在一般情況下,由主張損害的原告就損害提出證據,依然符合“誰主張、誰舉證”的原則……我們可以大膽地理解為,人們通常所稱的證明責任倒置,“只是由于法條中省略了諸如原告舉證和被告主張的表達,從而導致理解上的錯覺”,正如羅森貝克所說,“主張責任與證明責任是一個問題的兩個方面,而非兩個截然不同的問題”。在此原則的統領下,我們可以靈活地分配證明責任,讓證明責任在原告和被告之間動態化分配,而非拘泥于一方承擔舉證責任的桎梏。

(三)“雙階構造”程序中“誰主張、誰舉證”的制度建構

如若想合理分配舉證責任,首先應當考慮的問題便是證明對象的確定,基于《行政訴訟法》第三十四條已明文規定,若行政行為涉及第三人的合法權益,則第三人負有提交證據的責任。在此,我們討論的是,在不考慮第三人的情形下行政公益訴訟的證明責任分配。根據《行政訴訟法》第二十五條以及《兩高解釋》第二十一條的規定和總結,訴前程序中的證明對象包括:第一,行政機關不作為或沒有依法行使職責的事實;第二,公共利益受到損害的事實。行政公益訴訟階段的證明對象主要包括:一是在訴前程序階段,檢察機關已經對行政機關提出了檢察建議的事實;二是在法律規定的期限內,針對檢察機關提出的檢察建議,行政機關未依法履職或履職不全面的事實以及未給予書面答復的事實。基于真正的證明過程發生于訴訟階段,我們固然要對行政公益訴訟的訴訟階段證明對象進行討論,但這并不能機械地置訴前階段證明對象的責任分配于不顧,為防御訴訟程序中的兩個證明對象被證實后迎來敗訴風險,行政機關往往會就訴前檢察建議不具備合法性進行抗辯。此時,訴前程序的證明對象,即行政機關不作為或沒有依法履行職責,從而導致公共利益受損,就被搬上了訴訟程序的待證事實中。在此,擬對訴訟程序中的證明對象以及程序中穿插的訴前程序證明對象進行分別討論。

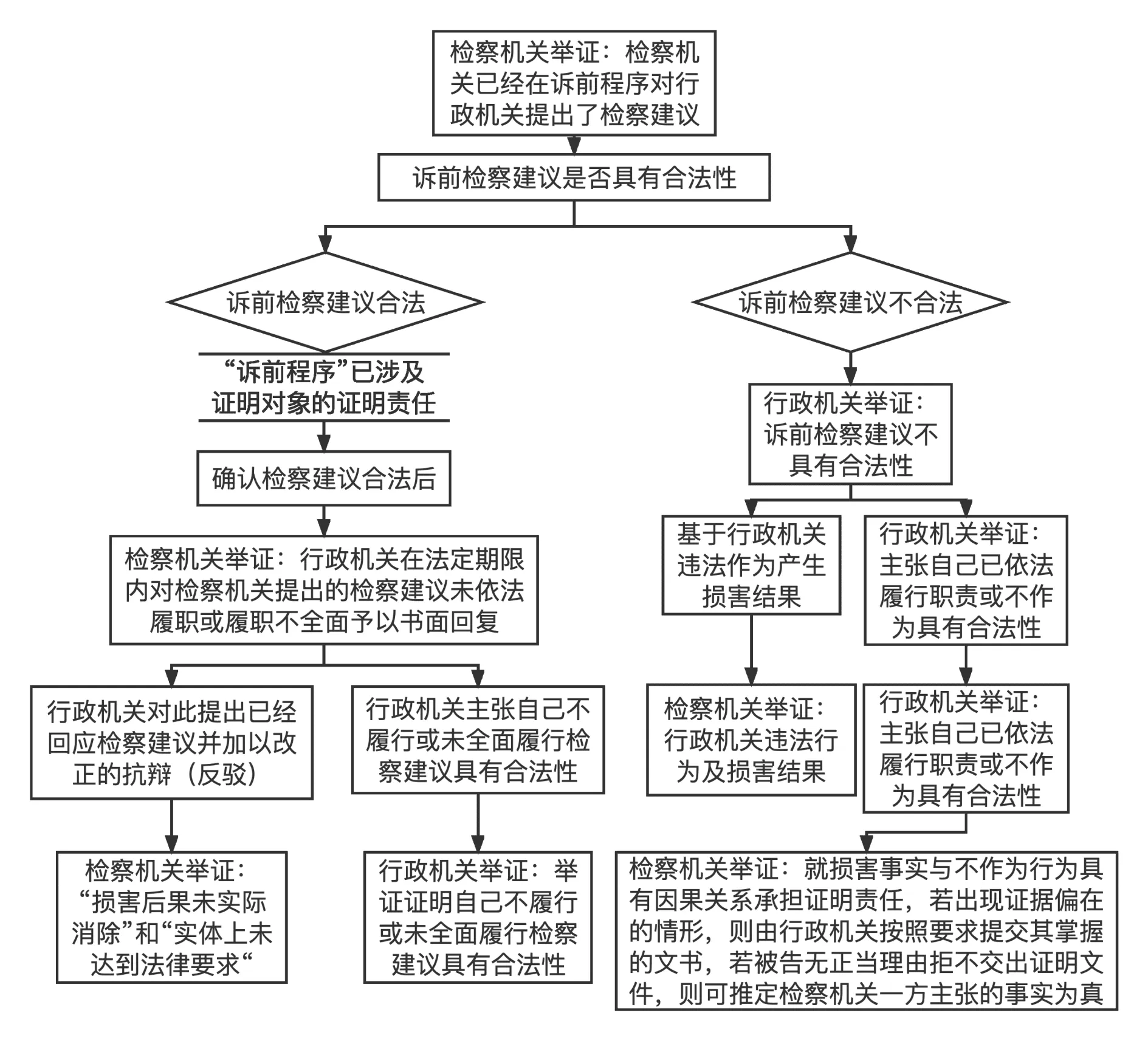

1.“訴前程序”涉及證明對象的證明責任

在行政機關對檢察建議的合法性提出質疑之后,訴前程序的證明對象浮出水面。“已依法履行訴前程序”是整個行政公益訴訟程序證明責任中重要的一環,基于“主張一方承擔證明責任”的原則,首先,由于公共利益受損事實的主張者為檢察機關,我們可以把對該證明對象的證明責任分配給檢察機關,在此需要注意的是,無論行政機關是否依法履行職責,只要其行為造成了損害結果,都需要檢察機關出具充足的證明材料對受損事實予以證明。在行政機關不作為或沒有依法行使職責的證明責任分配上,可以分為兩種情況,若損害結果系行政機關“違法作為”而產生,此時,該積極主張系檢察機關提出,應當由檢察機關就行政機關“違法作為”進行調查取證,并承擔證明責任;在損害結果系行政機關不作為而產生時,檢察機關提出申請后,若行政機關主張自己已經依法履行職責或不作為具有合法性,則受否定性事實難以證明的桎梏,從可操作性的角度出發,檢察機關提供行政機關不作為的證據較為困難,此時,證明責任就應當交由提出“作為”主張的行政機關來承擔,當行政機關提出“不作為具有合法性”這一事實達到高度蓋然性的證明標準時,證明責任轉移至檢察機關,檢察機關繼而就損害事實與不作為具有因果關系承擔證明責任,若出現證據偏在情形,則可以參照民訴法的規定,由檢察院申請人民法院向證明文件持有人發布提交命令,再由行政機關按照要求提交其掌握的文書,若被告無正當理由拒不交出證明文件,則可推定檢察機關一方的主張事實為真。

2.訴訟階段證明對象的證明責任

在訴訟階段中,基于“行政機關未依法履行職責或不作為”與“公共利益受損事實”,在訴前程序的檢察建議階段已經產生,雙方為支撐自己的主張已經充分收集和運用證據,為保證證明責任的延續性與訴訟過程的流暢性,在提出“已依法履行訴前程序”的舉證階段已得到解決,即在檢察建議合法的情況下,行政機關在檢察機關提出檢察建議后,沒有在法定期限內予以履行職責或未能全面履行的事實以及沒有在法定期限內書面回應的事實,在訴訟階段由檢察機關提出主張,應由檢察機關就該行為充當證明責任的承擔者。在此之后,若行政機關對此提出已經回應檢察建議并加以改正的抗辯,此抗辯屬于反駁,依然由檢察機關來承擔證明責任,此時,檢察機關可以以“損害后果未實際消除”和“實體上未達到法律要求”為由予以支持自己的訴訟主張。若行政機關主張自己不履行或未全面履行檢察建議具有合法性,則行政機關須針對自己提出的主張進行舉證,此時,法官可以根據個案中的具體情況,判斷證明責任是否已經完成。

為使證明責任的分配更具可操作性,在此,擬通過將上述文字轉化成流程圖的方式展示行政公益訴訟證明責任分配的全過程(見下圖),意圖跳出固化思維,為行政公益訴訟證明責任的學術研究提供創新構想。

行政公益訴訟證明責任分配流程圖

①行政公益訴訟“雙階構造”,是指提起行政公益訴訟須經如下兩個階段程序:(1)檢察建議先行前置程序,督促行政機關履行職責;(2)在行政機關不依法履行職責時,檢察機關才能提起行政公益訴訟,即“督促程序→訴訟程序”。