“互聯網+”背景下高職院校課程資源建設的創新探索

——以英語教育教學法課程為例

. 紅

(廣東省外語藝術職業學. 基礎教育學院,廣. 廣.510640)

“互聯網+”背景下高職院校課程資源建設的創新探索

——以英語教育教學法課程為例

. 紅

(廣東省外語藝術職業學. 基礎教育學院,廣. 廣.510640)

. 要:隨著“互聯網+”的深入推行,互聯網技術和思維開始應用于教育領域,并給教育實踐和教育理念的變革帶來深刻影響。高職教育領域中“互聯網+教育”的探索重點應關注教學模式的創新,廣東省外語藝術職業學院緊緊抓住“兩個環節”,做好“三個適應”,實現“四個轉變”,通過將傳統課堂與在線課程有機融合,創建“項目導向”實踐教學體系,利用新媒體教學資源探索化整為零的學習方式等措施積極探索,在人才培養質量提升方面取得了一定成效。

高職院校;互聯網+;課程資源;英語教育教學法

2015 年李克強總理在政府工作報告中首次提出制定“互聯網+”行動計劃,之后“互聯網+”成為各行各業使用的熱詞。2015年7月,國務院印發《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,對“互聯網+”的解釋是“把互聯網的創新成果與經濟社會各領域深度融合,推動技術進步、效率提升和組織變革,提升實體經濟創新力和生產力,形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和創新要素的經濟社會發展新形態。”互聯網的普遍應用正深刻地改變著人類的生活面貌,同時,以“互聯網+”為基礎,探索教育領域實踐和理念的創新成為一個新課題。

一、“互聯網+”與教育結合的大背景

所謂“互聯網+”,是指以互聯網為主的新一代信息技術(包括移動互聯網、云計算、物聯網、大數據等)在經濟、社會生活各部門的擴散、應用與深度融合的過程,這將對人類經濟社會產生巨大、深遠而廣泛的影響。[1]“互聯網+”廣泛深入推進的最終結果必將實現“萬物互聯”(IOE: Internet of Everything),即“一切皆在互聯網中”,所有人、事、物都被互聯網連接起來,“由此生成超大尺度、無限擴張、層級豐富、和諧運行的復雜網絡系統”。[2]

在這種大背景下,“互聯網+教育”就是利用互聯網技術與互聯網思維,實現互聯網與傳統教育的融合,更新教育觀念,重構教育教學環境,重設教學模式,提高教學效率與教學質量,達到創新教育的目的。[3]相應的傳統教育面臨著極大挑戰和沖擊,如何適應“互聯網+”的趨勢,用好“互聯網+”也成為高職教育面臨的一個現實問題。從教育視角認識“互聯網+”應當看到,這不僅僅是教育技術和手段的革新,更是對學習、教學、組織模式的沖擊及由此給教育理念和體制帶來的深層次影響。

二、“互聯網+教育”在課程資源建設中的切入點

2005年,廣東省外語藝術職業學院英語教育專業課程《小學英語教學與研究》入選國家精品課程,成為當時國內唯一一門教學法類國家精品課程。然而,當時的課程教學還是以封閉式課堂教學為主,不可避免的存在一些弊端,如教學內容更新速度慢、無法適應基礎教育改革的飛速發展需要;單一的教學模式不能滿足學生職業能力培養的多層次需要;現有學習方式難以培養學生職業意識、調動學生學習積極性等。

要在“互聯網+教育”背景下實現教學模式創新,首先要找到研究問題的切入點。結合教育教學實踐,廣東省外語藝術職業學院提出抓住“兩個環節”、做好“三個適應”、實現“四個轉變”,以此為切入點進行積極探索。“兩個環節”就是緊緊抓住教學觀念轉變、教育技術更新兩個關鍵環節,優化教學環境,創新教學模式,發揮教與學的主動性和創新性。“三個適應”就是教師與課程改革趨勢相適應,教材與新媒體興起相適應,教法與學生認知規律、學習行為相適應。“四個轉變”就是立足人才培養質量提高,切實盤活教學資源,實現教學環境、授課形式、學習方法、評價方式的根本性轉變。

三、“互聯網+教育”在課程資源建設中的具體實施

信息技術的發展對教育的內涵、過程和產出產生了很大影響,催生了移動學習、慕課、社交網絡學習等學習方式,也萌發了微課、翻轉課堂、合作學習等教育理念。然而,在使用科技輔助教學的過程中,科技不應當是核心,無論科技如何變化,教育的核心都是學生。在“互聯網+”背景下,如何改善學生的學習體驗、創新教學模式是個重要問題。

為此,廣東省外語藝術職業學院在教學內容、授課形式、學習方法和評價方式等方面不斷開拓創新。通過實踐與不斷完善,提出了“讓學習隨時隨地發生,讓學習成為一種體驗”教學理念,構建了“線上線下混合、課內課外互補、學校社會連通”教學模式,形成了“項目導向”實踐教學體系,實現了正式學習和非正式學習的融合、個人學習和小組學習的融合、泛在學習資源和多種真實學習活動的融合,有效解決了傳統課程“職前與職后割裂、理論與實踐脫離、學生被動接受知識”等弊病,促進了學生職業能力提高和全面發展,在省內外同類院校中產生較大影響,對高職高專人才培養工作具有良好示范意義和推廣價值。

(一)探索傳統課堂與在線課程有機融合的教學模式

1. 建立學生自主學習模式。根據2011年版《義務教育英語課程標準》以及國家開放課程建設要求,節選原國家精品課程“教學技能章節”積極探索建設網絡自主學習課程《外語應該這樣教——兒童英語教與學》。該課程2012年立項為廣東省視頻公開課,2014年通過驗收。

該課程設置傾向于調動學生自主學習的積極性,鼓勵學生積極登錄參加教學互動和討論,并利用網絡學習的特點,突破原有學習時空的限制。課程設加分項“班級點數”,積分獎勵原則是“多登陸、勤學習,多提問、勤合作”。課程考核包括形成性評價(班級點數+平時作業)和終結性評價(教學活動設計+說課視頻)。課程教學內容與學習場所不再局限于教材和教室。突破學習時間的限制,課程可以24小時向學生開放;突破空間的限制,學習可以在任何有網絡的地方發生;突破內容的限制,學生可以按自己喜好選擇學習內容次序和次數;突破班級人數的限制,可以無限制人次同時在線學習。

2.探索線上線下混合式教學模式。根據2011年頒布的《教師教育課程標準》,改造升級原國家精品課程,并更名為《小學英語教與學》,出版輔助教材《小學英語拼讀法》。該課程2013年被立項為國家精品資源共享課,2014年上線教育部“愛課程”網。

教學模式以是否使用了互聯網為依據,可以分成純在線模式和線上線下相結合模式,這兩類在線學習模式都存在各自的優劣。[4]該課程將學習分為“認知、體驗—探究、分享—評價、反思—鞏固、拓展”四個環節,將線上和線下的教學優勢有效結合在了一起。線上建立學習社區,交互形式有實時聊天、留言板、討論組、郵件、論壇等;線下采用分組討論、小組展示、同伴互評等方式。

本課程倡導多元評價理念,以開卷的教學設計考評、實操考評、項目考評等對學生的知識與技能進行全面評價,有助于學生學習興趣的提高。

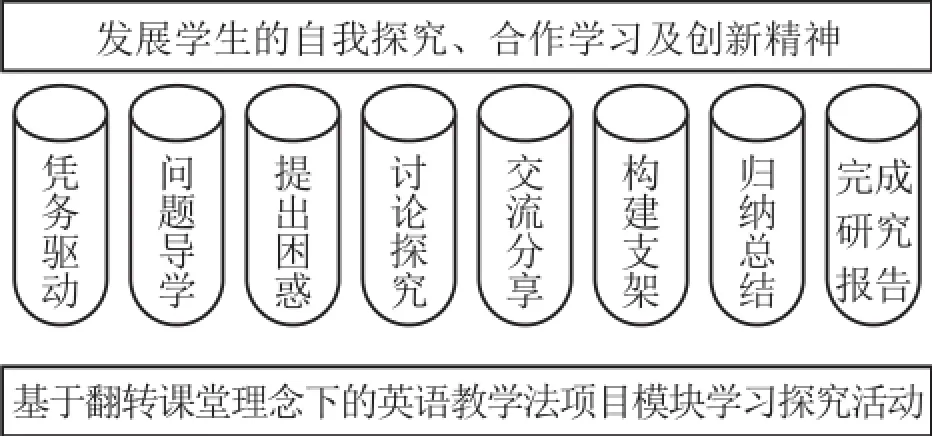

3. 探索翻轉課堂教學模式。根據2012年頒布的《小學教師專業標準》建設課程《小學英語教學設計》,出版輔助教材《小學英語新課程教學法》。該課程2013年立項為教育部教師教育精品資源共享課,2014年又立項為廣東省精品資源共享課。

圖1 教學法課程“翻轉課堂”教學模式

該課程教學內容以知識點劃分,每個視頻不超過20分鐘,學生在課前完成對教學視頻等學習資源的觀看和學習,課堂上教師與學生協作探究和互動交流,一起完成作業、答疑等活動。課程最大的特點是顛倒傳統教學流程,通過自主探究、體驗參與、意義建構、實踐應用等教學步驟,改變了傳統教學中“以教為中心”的教學模式,采用了“以學生為中心”的個性化教學,轉換了師生的角色。

(二)創建“項目導向”實踐教學體系

增設零課時教學內容,創建“項目導向”實踐教學體系,探索通過真實的社會服務項目全方位培養學生職業能力,增強社會責任感。開展多種形式的活動,包括平時與周邊小學開展第二課堂活動,利用周末與廣州市少年宮語言培訓部開展公益活動,利用暑期到各地農村小學支教。

實踐任務項目化,深化了對社會實踐的改革和創新,為培養具有實踐能力和創新精神的合格大學生提供了良好的載體。通過形式多樣、富有實效的項目設計與實施,使學生在活動中真正提升了專業知識水平,增強了實踐操作能力,同時,項目化能夠有針對性地圍繞某些具體問題開展研究、提供服務,得到了服務地的認可,滿足了地方經濟社會發展需要,產生了良好的社會影響。

(三)利用新媒體教學資源探索化整為零的學習方式

以師生共同成長為載體,利用新媒體免費軟件,開發運營開放性學習資源,提供無縫學習環境,提升學生信息收集能力、解決問題能力、團隊合作能力、終身學習能力。

為幫助學生及時了解國內外兒童外語教學新動態新技術,課程開發者成立了學生社團“英語教學社”,并于2014年5月創建課程微信公眾號“小學英語教學設計”(訂閱號:teaching english)。該微信平臺每周更新2-3次,由指導教師帶領學生編輯推送,關注人數超過3萬人,每期文章或節目平均閱讀量2000次以上。專題活動“Write to Santa”已成為知名品牌。為幫助學生提高教學活動設計能力,同時成立了“小林老師工作室”,并于2014年10月創建課程播客“小學英語教學”(電臺波段:荔枝FM413474),在指導教師的示范下打造專業的兒童英語教學社區。

化零為整的學習方式,成為正式學習的有效補充。便捷、省時,只要有一部智能手機,一兩分鐘時間就能閱讀一期節目。大量的最新資訊,彌補了教學內容因教材出版周期更新不及時的問題。線上學生優秀作品展示和線下社會活動策劃組織,有效解決了學生學習目標不明、學習動機不強等難題。

通過不斷實踐與完善,英語教學法課程形成了獨特的教學理念和課程定位。提出了“讓學習隨時隨地發生,讓學習成為一種體驗”教學理念,構建了“線上線下混合、課內課外互補、學校社會連通”教學模式,形成了“項目導向”實踐教學體系,實現了正式學習和非正式學習的融合、個人學習和小組學習的融合、泛在學習資源和多種真實學習活動的融合。

四、“互聯網+教育”在課程資源建設中的初步成效

經過實踐探索,英語教育教學法課程的改革和創新取得了一定成效,主要顯現在以下幾個方面。

(一)教與學在方式上的根本變革

利用“互聯網+”思維及行為突破教學內容、空間、時間、人數的限制,拓展課堂內外、網上網下、平臺載體的教育功能。教師從教導者轉變為學習伙伴,不再是一味單方面傳授知識,更重要的是做好學生課外學習的資源準備與活動組織。利用互聯網特點可以為每個學生設計適合自己的學習環境,學生根據自己的學習背景、興趣愛好選擇課程內容學習,或按自己喜歡的順序整合碎片化時間學習,從而充分調動學習自覺性和創造性,讓學習成為一種體驗。

課程上線“愛課程”網、微信平臺和課程播客面向社會運營,形成課程資源再生及再造,“共建、共享、開放”不再是一句口號,實現了優質課程資源共享的歷史性突破。

(二)人才培養質量的提升

人才培養質量得到廣泛認可。2010-2015年,廣東省外語藝術職業學院英語教育專業學生新生平均報到率97.89%,畢業生平均就業率98.92%。學生多次獲得“廣東省英語口語大賽(寫作大賽)”和“廣東省師范生技能大賽”大獎。英語教育專業2010年被評為“廣東省高職高專教育示范性專業”、2015年入選“廣東省卓越教師培養項目”,廣東省外語藝術職業學院當選“廣東省高職教育教師教育專業指導委員會主任單位”。

(三)理論成果和課程建設成果

出版《英語歌曲與表演》、《小學英語新教程教學法》、《小學英語拼讀法》等3本教材;在《高教探索》等期刊發表相關研究論文數十篇,其中“小學英語翻轉課堂教學模式探究”被人大復印資料轉載;廣東省視頻公開課《外語應該這樣教——兒童英語教與學》總訪問量超過16萬次、上線教育部“愛課程”網的國家精品資源共享課《小學英語教與學》在線學習人數436人;教育部教師教育精品資源共享課、廣東省精品資源共享課《小學英語教學設計》總訪問量超過28萬次。

五、結語

與傳統課程教學相比,英語教育教學法課程利用互聯網技術構建智能化的教學場所打破“一所學校、一間教室、一位教師、一群學生”的傳統教學常態,[5]優化了學習資源。學生能接觸到比傳統學習更多的學習資料和知識來源。網絡資料、線上專家、同伴協作等都可以在無縫學習環境中轉化為學生的學習資源。同時,推進了個性化教育。學生可以根據自身需要選擇學習的時間和地點,自由掌握學習進度。

提高了學生自主學習能力。在課外學習和合作學習中,學生有更多的機會掌握學習進度和學習目標,當然也賦予學生更多的責任。本研究有效解決了傳統課程“職前與職后割裂、理論與實踐脫離、學生被動接受知識”等弊病,促進了學生職業能力提高和全面發展,在省內外同類院校中產生較大影響,對高職高專人才培養工作具有良好示范意義和推廣價值。

[1] 寧家駿.“互聯網+”行動計劃的實施背景、內涵及主要內容[J].電子政務,2015(6):32.

[2] 高鋼.物聯網和WEB3.0:技術革命與社會變革的交疊演進[M],北京:國際新聞界,2010(2).

[3] 黃楚新,王丹.“互聯網+”意味著什么[J].新聞與寫作,2015(5):5.

[4] 顏正恕,徐濟惠.線上線下一體化“互聯網+”個性化教學模式研究[J].中國職業技術教育,2016(3):76.

[5] 陳一明.“互聯網+”時代課程教學環境與教學模式研究[J].西南師范大學學報(自然科學版),2016(3):229.

(責任編輯:.旻)

Innovation of Curriculum Resources Construction in Vocational Colleges from the Perspective of “Internet +”

LIN Hong

(School of Basic Education, Guangdong Teachers College of Foreign Language and Arts, Guangzhou, 510640 China)

With the development of “Internet +”, internet technology began to be applies in the education field, which has brought enormous influence on the transformation of the education concept and the education practice. The paper argues that the exploration of “Internet + education” will be carried out and the focus will be on the innovation of the teaching mode in the field of higher vocational education. The author takes Guangdong Teachers College of Foreign Language and Arts as a case to explain how to apply the new media to innovate the curriculum resources construction.

vocation colleges.“internet +”.curriculum resources.English pedagogy

G71...

.

1674-8689(2016)02-0014-04

2016-04-02

.. 紅(1963-),女,湖南洞口人,廣東省外語藝術職業學院副院長,教授,碩士,研究方向:英語教育、高職教育管理。

2014年度廣東省高等職業教育教學改革立項項目和廣東教育教學成果獎校級培育項目“基于精品資源共享課的校際學分互認制度研究與實踐”(編號:201401047)、廣東外語藝術職業學院“慕課研究科研團隊”資助項目(編號:2014KYTD01)階段成果。