“兼職”為什么嗨起來,請聽“我”說

王奇

如果你正在被家里逼婚,那么現(xiàn)在終于有一個理由可以將父母始終堅(jiān)守的擇偶原則——“穩(wěn)定的工作”這一項(xiàng)徹底擊垮。是的,這是一個充滿不確定性的時代,人人都在變化中尋找機(jī)遇。越來越少的人像父輩一樣,一生只做一份工作。同時,人們對職業(yè)生涯的期許多種多樣,并且在一生不同階段中會不斷變化:兼顧家庭、實(shí)現(xiàn)理想、掙更多錢或者成為某方面的專家……一份全職工作難以滿足不斷變化和全面成長的需求。當(dāng)工作成為一種分配時間、置換資源的方式,將來我們或許可以用一份工作來滿足自己的愛好,通過另一份工作交朋友,再用第三份工作來掙錢。一切都在悄然變化著。

跳出組織,

從“單位人”蛻變成“自雇者”

觀點(diǎn)來源:萬寧 自雇者,企業(yè)咨詢顧問

過去,我們需要組織,是因?yàn)樾枰环N歸屬感。

在“單位人”社會中,人受雇于一個組織,過去我們稱組織為“單位”。組織具有非常穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),受雇于其中的單位人可以根據(jù)這種結(jié)構(gòu)的劃分開展有效分工,各居其位,各司其職。這樣的組織有四個特征,那就是層級分明、層層服從、約束行為、遵循標(biāo)準(zhǔn)。在高效管理的條件下,組織可以提升工作效率,進(jìn)而獲得財富的積累,最終實(shí)現(xiàn)滾雪球似的扎實(shí)發(fā)展。在這個組織發(fā)展壯大的同時,在這個社會上創(chuàng)造較大價值的,是那些能夠展開高效管理的經(jīng)理人和始終能夠各司其職的產(chǎn)業(yè)工人。

經(jīng)過數(shù)百年的發(fā)展,現(xiàn)在我們所追求的不再是歸屬感,而是自主和彈性。

新技術(shù)的廣泛應(yīng)用和新思想的快速迭代,令擇業(yè)者和創(chuàng)業(yè)者、工作者和所謂企業(yè)家之間的界限變得相對模糊。人們的職業(yè)選擇日趨多樣,雇主和雇員之間的關(guān)系漸漸被打破,工業(yè)時代留下來的足跡也會逐漸淡化。的確,“因崗設(shè)人”、“鐵打的營盤,流水的兵”已經(jīng)是舊時代組織建設(shè)遵循的原理,它并不能匡算個體的能力和活力。現(xiàn)在,一個高效的組織要回歸人性的根本,需要激發(fā)個體的自我活力,使其各展其能、各用其功、各得其所。在這個場景中,人不是靠傳統(tǒng)的管理和政治思想工作去“調(diào)教”的。組織應(yīng)該是自然、流動、柔軟、包容的,讓每個個體都找到自己的“一畝三分地”,最大限度地發(fā)揮個人效能。

紀(jì)錄片《公司的力量》說:人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個重要的分水嶺就是發(fā)明了公司這個組織形態(tài)。人類從無序變得有序是因?yàn)榻M織的產(chǎn)生。公司可以把一群人組織起來形成一個整體,通過工作的分配、工作關(guān)系的協(xié)調(diào),使人類可以創(chuàng)造更大的價值。但是,未來人類工作的主要形態(tài)可能不會再以組織的形態(tài)出現(xiàn),或者說,不會以那么嚴(yán)格的形態(tài)出現(xiàn)。這是因?yàn)椋夹g(shù)可能會讓我們的工作和生活更有彈性,使我們可以根據(jù)自己的時間來安排工作,而不是根據(jù)工作來安排自己的時間。在未來,組織越來越需要人才,而人才不再那么需要組織,人才將會突破組織的界限。

工作“Uber化”,

創(chuàng)造自由人的自由聯(lián)合

觀點(diǎn)來源:《紐約時報》

也許在將來的某一天,組織的傳統(tǒng)形態(tài)可能會被完全顛覆,人們也許會擺脫一成不變的工作場所、上下班打卡等僵硬的束縛,但是這種變化其實(shí)已經(jīng)潛移默化地滲透到工作和生活中了。你也許沒有在近期成為Uber司機(jī)的想法,但是你所做的職業(yè)可能很快就會被“Uber化”。《紐約時報》說,未來我們很可能會像Uber司機(jī)一樣接單工作。這不是只關(guān)乎出租車司機(jī)這一種工作,而是——“就像Uber對出租車行業(yè)的影響一樣,新興科技擁有這樣一個潛能——它可以把大量的傳統(tǒng)工作分割成互相獨(dú)立的任務(wù),并在需要時將之分配出去。相應(yīng)的報酬將由供需關(guān)系動態(tài)決定,而且每一位工作者的表現(xiàn)將被不斷地追蹤、評估并時不時受到顧客滿意度的嚴(yán)厲監(jiān)督。”在未來,越來越多白領(lǐng)的工作也會被“Uber化”,新興科技擁有這樣的潛能。同時,報酬也將由供需關(guān)系而不是由組織來進(jìn)行分配,每一個人的工作表現(xiàn)將會不斷被追蹤、評估。以往,人的工作績效是由組織來評估的,比如,出租車司機(jī)是由他所服務(wù)的出租車公司來評定。因此你會發(fā)現(xiàn),平常我們在街頭招到的不同的出租車,由于其公司的管理制度和司機(jī)本身素質(zhì)存在差距,導(dǎo)致其所提供的服務(wù)質(zhì)量相差很大。但是滴滴打車和快的打車等打車軟件的服務(wù)質(zhì)量則由客戶來評估,顧客的評估決定了司機(jī)下一階段的收入。所以,你會發(fā)現(xiàn)這些司機(jī)會給你提供更多的服務(wù),如為乘客提供礦泉水、面紙,會為乘客開關(guān)車門、拎行李,而大多數(shù)傳統(tǒng)的出租車司機(jī)是不會主動這樣做的。當(dāng)傳統(tǒng)出租車的司機(jī)變成滴滴、快的司機(jī)時,你會發(fā)現(xiàn)他的工作質(zhì)量會顯著改善,從人力資源管理角度而言,就是評估的主體從組織變成了客戶。

其實(shí)許多行業(yè)都可以“Uber化”,比如快遞業(yè)、法律服務(wù)業(yè)、咨詢業(yè)等。咨詢顧問的績效考評可以更直接地與所服務(wù)的客戶評價掛鉤,而且更能依據(jù)客戶的需求安排自己的工作時間,提高響應(yīng)速度。同時,每個個體都可以即時算出每一單自己可以獲取的薪酬回報。從蒸汽機(jī)到電力,歷次工業(yè)革命都是把生產(chǎn)力從有限的人力中解放出來,從而提高生產(chǎn)效率;“Uber化”,則是要把人從工作中解放出來,讓人享有更多創(chuàng)造、思考和享受生活的權(quán)利。“Uber化”的商業(yè),可能會連帶改變很多觀念,比如它讓你的收入更不可預(yù)測,也可能會讓長期雇用更沒有保障,而且它也許讓人們忘記建立一個畢生的事業(yè)是一個什么樣的概念。但它創(chuàng)造的成果更大:它將創(chuàng)造自由人的自由聯(lián)合。

引領(lǐng)潮流,“兼職”市場蘊(yùn)含巨大潛力

觀點(diǎn)來源:趙世勇 “斗米兼職”董事長兼CEO

凱文·凱利被稱為互聯(lián)網(wǎng)預(yù)言之父。他的新書《必然》提到了人類未來科技的必然趨勢,排在第一位的就是“共享”。他認(rèn)為,未來30年能夠創(chuàng)造最大財富的應(yīng)該是共享。共享包括人的共享和物的共享,而這個趨勢是不可逆的。

谷歌的創(chuàng)始人拉里·佩奇也對未來人類的從業(yè)方式有過預(yù)測,他認(rèn)為未來的勞動力將會轉(zhuǎn)向兼職。這份思考源自于這位傳奇人物最近幾年專注的人工智能領(lǐng)域,他去做人工智能時會做相應(yīng)的思考:人工智能對未來人類會產(chǎn)生什么樣的影響,對未來人類就業(yè)會產(chǎn)生什么樣的影響。所以,未來人們有可能有更多的時間去選擇自己從事的工作,而不是像現(xiàn)在每天把全部的時間都投入到工作中。

“互聯(lián)網(wǎng)女皇”瑪麗·米克爾在2015年年底發(fā)布了新一期的互聯(lián)網(wǎng)報告,指出在美國有38%的人從事自由職業(yè),其中有20%是“夜貓子”。她把兼職人群分為四類:獨(dú)立合同工、夜間兼職者、多樣化員工和臨時員工。不僅如此,年輕人現(xiàn)在求職,越來越傾向于自由的偏兼職類的工作,這是一個不可忽視的趨勢。

再看看所謂的共享經(jīng)濟(jì)和兼職對哪些行業(yè)產(chǎn)生了影響。比如完全依靠共享的Airbnb,還有同樣非常出名的Uber,Uber自稱是全球最大的出租車公司,卻并未真正擁有一個車隊(duì)。同樣,在國內(nèi)還有一些具有濃厚中國特色的基于共享模式的公司,包括代駕類或快遞類的公司,他們的發(fā)展前景也十分樂觀。這樣的公司存在一些共性特征,即提供勞動力、提供服務(wù)的人員并不是這家公司直接雇傭的全職員工,而是利用社會上那些擁有空余時間并掌握一定技能的人去完成全職員工的工作內(nèi)容。這些公司所做的事,就是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能化的技術(shù)搭建一個高效的平臺,再通過這個平臺連接某項(xiàng)服務(wù)的提供方和需求方。

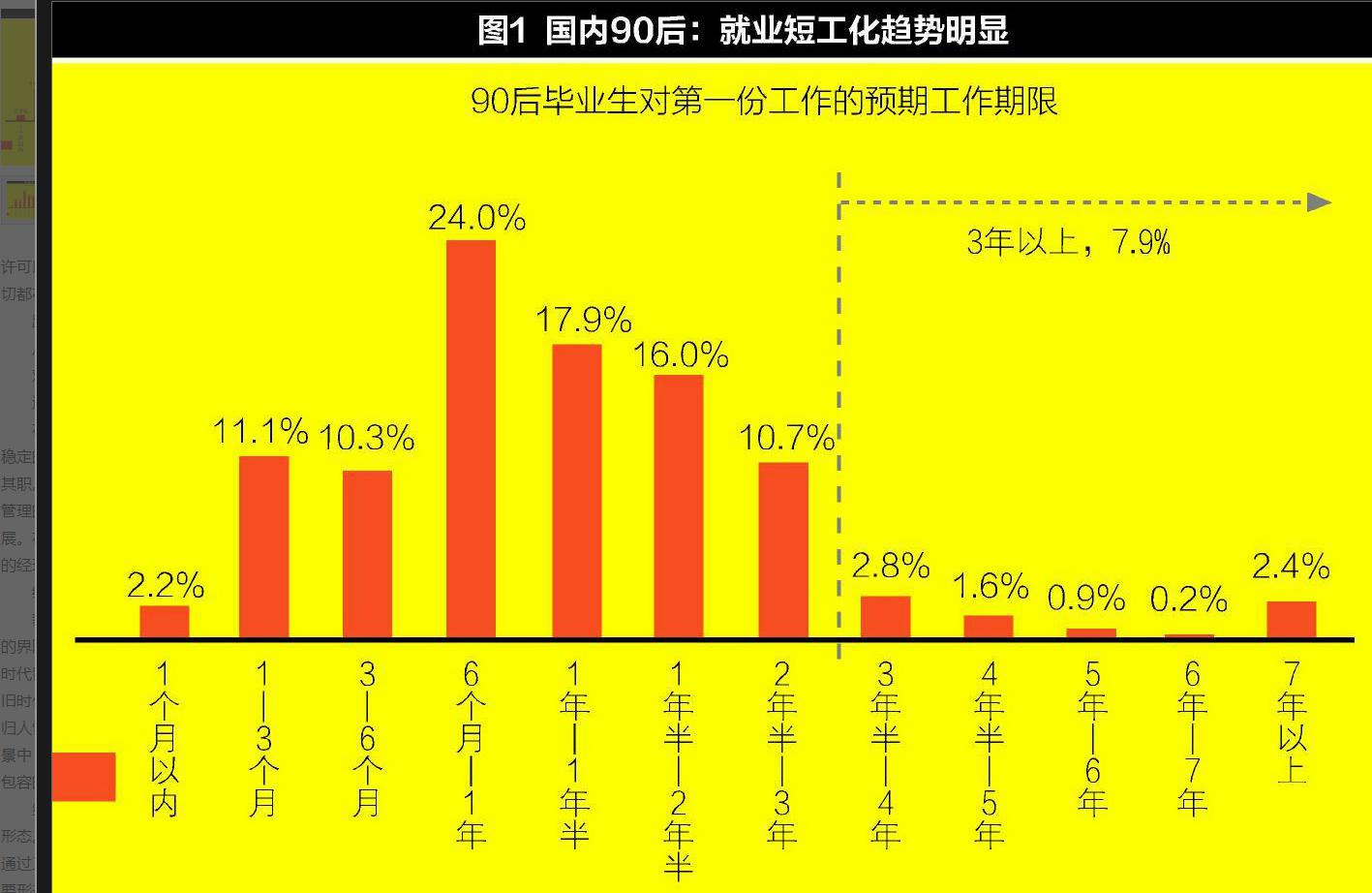

現(xiàn)在中國年輕人普遍呈現(xiàn)出相似的就業(yè)心理預(yù)期或者趨勢(如圖1),有接近50%的“90后”,即所謂的“千禧一代”,期望未來畢業(yè)后第一份工作的就職時間在一年以內(nèi),也就是他們口中經(jīng)常提到的“先找份兒工作落個腳”,然后隨時會跳槽或者發(fā)生其他變化。這種就業(yè)趨勢,將在很大程度

上影響企業(yè)的用人方式。一個企業(yè)的核心部門,比如產(chǎn)品研發(fā)部門,一般會傾向于招聘比較穩(wěn)定的全職員工,相對這些核心部門,其他諸如市場推廣、分銷物流、生產(chǎn)運(yùn)營等部門,未來會越來越多地雇用兼職人員去替代全職員工。比如百度外賣,其現(xiàn)有的市場推廣其實(shí)全部在使用兼職人員。而支付寶、騰訊這些互聯(lián)網(wǎng)的巨頭企業(yè),未來也會越來越多地把相應(yīng)職位拿出來放給兼職人員去做。當(dāng)然,我們也應(yīng)該意識到:并非所有人都適合兼職,也并非所有行業(yè)和崗位都適合使用兼職員工,如公務(wù)員、某些保密崗位等等。正因如此,不論是個人還是企業(yè),都要先認(rèn)清現(xiàn)狀和仔細(xì)甄別,以避免風(fēng)險。

自由工作者正在重塑全球的工作市場,組織正在更新傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),夾在兩者中間的工作形態(tài)——“兼職”的市場潛力更不可小覷。經(jīng)過測算,我國存在著大概每年五千億元的兼職市場份額。在真正能夠有兼職能力和意愿的潛在人群中,僅學(xué)生這一群體就有五千萬,潛在的用工企業(yè)商戶就有四千萬以上。從這些數(shù)字里也可以看出,兼職的市場規(guī)模是非常龐大的。