三螺旋視閾下知識溢出效果研究

董 英 南, 逯 宇 鐸, 劉 大 志

(1.大連理工大學 管理與經濟學部, 遼寧 大連 116024; 2.大連民族大學 經濟管理學院, 遼寧 大連 116600)

三螺旋視閾下知識溢出效果研究

董 英 南1,2, 逯 宇 鐸1, 劉 大 志2

(1.大連理工大學 管理與經濟學部, 遼寧 大連 116024; 2.大連民族大學 經濟管理學院, 遼寧 大連 116600)

以Grilliches-Jaffe提出的知識生產函數為基礎,考察三螺旋創(chuàng)新模式下知識溢出的效果。運用廣義矩估計方法解決由于知識溢出與區(qū)域創(chuàng)新的相關性而產生的變量間的內生性問題,數據來源于大連市“新三區(qū)聯(lián)動”工程,實證估計的結果表明:產學研協(xié)同創(chuàng)新是區(qū)域創(chuàng)新體系高效運作的重要環(huán)節(jié),三螺旋創(chuàng)新模式可以精確描述高校—企業(yè)—政府的三維結構體系,其中高校自身的科研經費投入對知識溢出作用不顯著,政府直接投資于企業(yè)的研發(fā)活動對知識溢出未發(fā)揮應有作用。企業(yè)和大學的合作研發(fā)對知識溢出具有明顯的效用。

三螺旋模式;知識溢出;協(xié)同創(chuàng)新;廣義矩估計

一、引 言

《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006~2020)》提出未來15年科學技術發(fā)展的總體部署是推進和完善國家創(chuàng)新體系建設。國家創(chuàng)新系統(tǒng)理論認為企業(yè)是創(chuàng)新的中心,大學、科研機構、政府、金融機構等部門充分發(fā)揮各自職能,部門間職責界限清晰,共同致力于實現創(chuàng)新資源的最優(yōu)配置[1]。然而,創(chuàng)業(yè)型大學的出現使得政府、企業(yè)和大學的地位與作用關系發(fā)生了變化。一方面大學在知識應用及知識創(chuàng)造方面采取更為積極主動的態(tài)度;另一方面大學和企業(yè)的邊界正發(fā)生不斷轉移。傳統(tǒng)的國家創(chuàng)新系統(tǒng)理論很難對這種現象給予合理的解釋,因此,Etzkowitz 和 Leydesdorff 提出了三重螺旋(the Triple Helix)創(chuàng)新模式,即不再強調誰是創(chuàng)新主體,在知識轉化為生產力的過程中,大學、企業(yè)和政府三個原來彼此獨立的機構不再具有明顯的界限,而是形成了相互覆蓋、相互作用的關系。除了仍然發(fā)揮各自傳統(tǒng)的角色功能之外,他們也在分擔其他兩個機構的任務。在三螺旋模型中,三個創(chuàng)新主體并非保持同步轉化,他們之間的兩兩相互作用以及對網絡環(huán)境變遷的反射構成了復雜的區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)。大學作用的增強在區(qū)域經濟層面尤為明顯,這種作用通過三個層次的空間表現出來,即“知識空間”、“共識空間”和“創(chuàng)新空間”[2]。其中,知識空間意味著大學與研究機構所產生的知識累積到一定程度時發(fā)生溢出,被轉化為現實的生產力,實現知識的資本化。即由學術研究者和學術組織參與、并通過高校-企業(yè)間技術轉移或合作研發(fā)等方式實現技術或發(fā)明的商業(yè)化。至此,大學的社會地位越來越不可替代,作為高技術人才的生產地和創(chuàng)新的策源地,其主要功能更是體現在“高科技輻射源”和“高科技企業(yè)孵化器”等方面。正因為如此,知識溢出和技術轉移就成為高校和企業(yè)之間協(xié)同創(chuàng)新最有效的途徑和渠道,也是構建區(qū)域創(chuàng)新體系的關鍵所在。

近年來,人們從兩個層面關注知識的溢出問題:一個是微觀層面,即知識溢出的發(fā)生機制。根據主體之間互動、交流的形式不同,知識溢出機制被劃分為基于人力資源流動的、基于研發(fā)合作的、基于企業(yè)家創(chuàng)業(yè)的和基于貿易投資的知識溢出機制。另一個是宏觀層面,即知識溢出與經濟積聚和創(chuàng)新的關系。由于知識溢出具有局域性特征,使得經濟活動的地理區(qū)位具有重要作用。經濟活動的空間集聚有效地促進知識溢出,知識溢出與集聚呈現出內生互動關系[3]。與知識溢出和經濟集聚的內生互動關系相類似,知識溢出會影響創(chuàng)新活動的空間分布,反之,創(chuàng)新活動的空間分布也會對知識溢出產生影響。Anselin 等[4]從空間維度考察大學與高技術企業(yè)間的研發(fā)合作,發(fā)現在局域范圍內高校的知識溢出存在積極的正效應,且這種溢出效應波及方圓五十英里范圍。Audretsch 等[5]在探討了區(qū)域競爭力和大學知識溢出如何影響創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新行為后,指出區(qū)域競爭力和大學知識溢出為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供了強有力的推進作用,且由于區(qū)域內研究型大學的存在,該地區(qū)更具比較優(yōu)勢。張清正[6]通過構建空間計量模型,分析了知識溢出、技術創(chuàng)新和區(qū)域經濟增長間的作用機制,認為產學研合作可有效促進創(chuàng)新知識在區(qū)域間的溢出。吳玉鳴[7]對工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新的OLS和GWR實證分析后發(fā)現,高校知識溢出、產學R&D合作積極而穩(wěn)健地影響了企業(yè)創(chuàng)新產出能力。上述研究表明,地理距離、知識距離和吸收能力等因素是影響學者們對高校知識溢出效果得出不同結論的主要原因。由于空間異質性和樣本地理單元不同,國外的實證結論并不一定適用于我國。目前國內外學者少有考察在三重螺旋創(chuàng)新模式下知識溢出的實現機理及其對區(qū)域內創(chuàng)新產出的貢獻,本文以大連市高校校區(qū)、高新園區(qū)和社區(qū)“新三區(qū)聯(lián)動”作為研究案例,基于改進的知識生產函數進行模型構建和計量分析,并運用廣義矩估計方法(Generalized Moments Method, GMM)解決由于知識溢出與區(qū)域創(chuàng)新的相關性而產生的變量間的內生性問題。

二、三螺旋創(chuàng)新模式下知識溢出的實現路徑

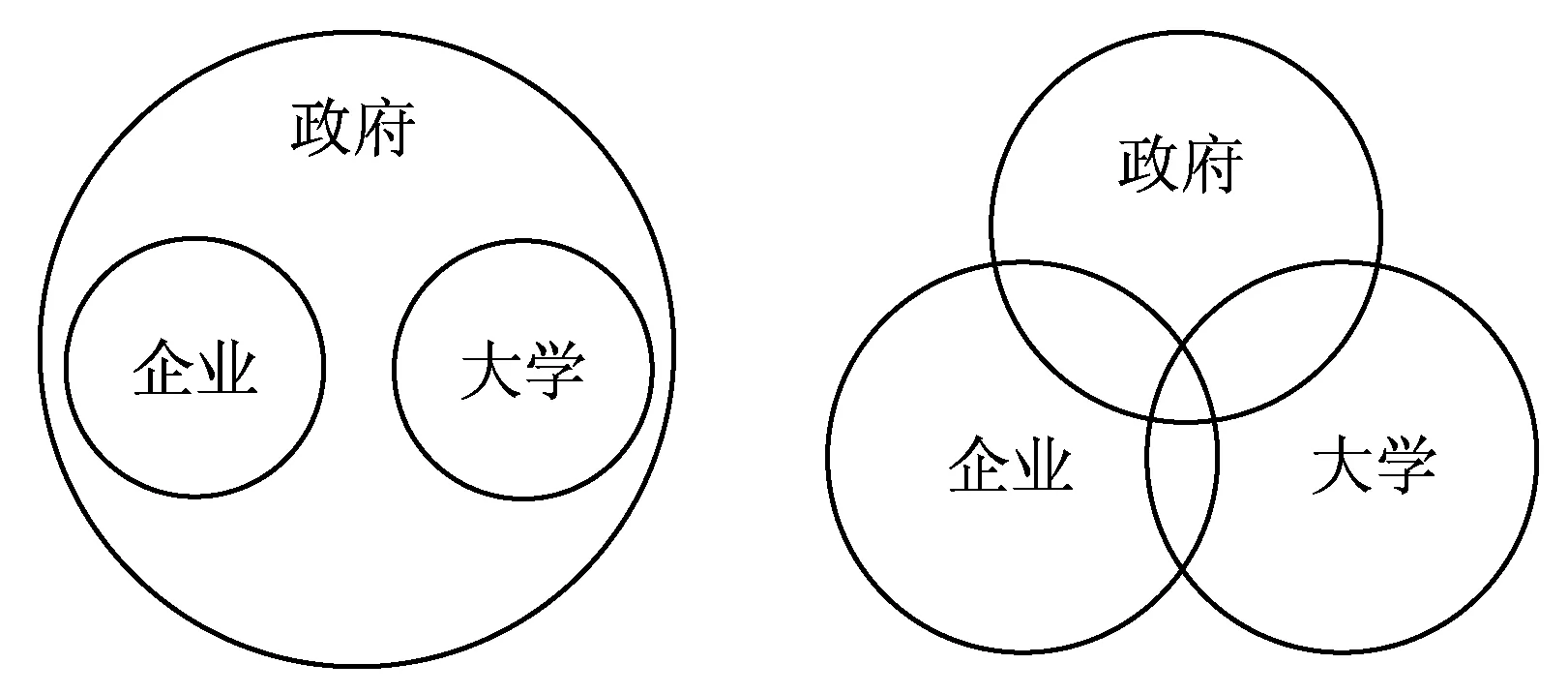

區(qū)域創(chuàng)新能力是地區(qū)經濟獲取競爭優(yōu)勢的決定性因素,而區(qū)域創(chuàng)新系統(tǒng)整體效率的高低則成為衡量區(qū)域創(chuàng)新力的標準。遼寧省大連市政府推行了“新三區(qū)聯(lián)動”計劃,即“校區(qū)、園區(qū)互動,共建高技術研發(fā)新區(qū)”計劃。該計劃實施以來,大連理工大學與科研院所和高新技術產業(yè)園區(qū)企業(yè)的研究者、生產者、管理者之間,圍繞國家重大戰(zhàn)略需求、重大科技項目、解決行業(yè)關鍵和共性技術以及生產實際中的重大問題,通過投入各自的優(yōu)勢資源和能力,在政府、科技服務中介機構、金融機構等相關主體的協(xié)同支持下,合作攻關,構建了高端人才、高新技術、現代服務業(yè)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新文化四大支撐體系,提升了區(qū)域功能,有效地促進了學校和高新技術產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在該創(chuàng)新模式下,大學起到了區(qū)域創(chuàng)新組織者的作用,企業(yè)成為重要的新知識生產者。但企業(yè)、大學和政府機構的主要使命仍然保留。在傳統(tǒng)創(chuàng)新模式下(如圖1所示),以政府為主導的制度框架體系內,大學和科研機構的研發(fā)活動因技術創(chuàng)新而產生正的外部性,這種正外部性以知識溢出的方式惠及企業(yè)[8]。在三螺旋創(chuàng)新模式下,知識的溢出機制從傳統(tǒng)的線性過程轉變?yōu)閺碗s的交互式迭代過程。一方面,大學通過建立技術部門實現知識的輸入和輸出,諸如大學的衍生企業(yè),科技園和國家工程技術中心(國家重點實驗室)等;另一方面則通過研發(fā)合作實現知識的輸入和輸出,諸如大學為政府提供戰(zhàn)略性科研報告的基礎性研究中心、大學和企業(yè)聯(lián)合實驗室、大學與科研單位聯(lián)合研發(fā)中心等。此外,也有主要依賴于專業(yè)技術機構的知識溢出,諸如各類孵化器和創(chuàng)業(yè)服務中心等。大學和科研單位發(fā)表的學術論文以及被授權的專利技術則成為一種間接的知識溢出途徑,由于其存在時滯性,雖然短期內不會顯現知識的商業(yè)化,但在未來也會影響區(qū)域的創(chuàng)新能力,其作用也不容忽視。這些知識在大學和企業(yè)間交互傳輸,并形成局域性知識存量而非全局性知識存量。之所以如此是因為知識接收主體對知識的吸收能力受限于兩個條件。一是知識的屬性劃分,即顯性知識(可編碼化且易獲得)和隱性知識(在社會性學習中獲得);二是地理上的空間臨近性。中小企業(yè)更加依賴在地理空間上靠近大學或科研機構而獲得與大企業(yè)競爭的區(qū)位優(yōu)勢。即便顯性知識可以借助因特網和現代通訊技術遠程獲得,但隱性知識的獲取仍不可避免地受到地理空間距離的限制。由于受到所溢出知識特性的限制,上述途徑所溢出的技術知識并不一定能夠被企業(yè)完全吸收。實踐證明,許多重大創(chuàng)新最終是在企業(yè)內實現的。能夠實現知識商業(yè)化的工程化知識和市場知識,都是存在于長期從事工程化和市場化工作的企業(yè)員工的頭腦中。因此,企業(yè)的吸收能力決定了其是否能夠根據自己的經驗和需求接受來自于大學的知識,并內化到企業(yè)知識體系當中,最終解決企業(yè)的特定問題。這種知識溢出的過程一方面增加了企業(yè)的知識存量,另一方面則通過對大學先進技術知識的引進、消化、吸收和“二次創(chuàng)新”,提高了企業(yè)的自主研發(fā)能力。可見,在知識溢出過程中,企業(yè)研究人員的素質得以提升、企業(yè)產品的研發(fā)能力得到增強;同時,大學也取得了階段性應用成果和資金支持。因此,大學和企業(yè)間知識溢出是雙向的,大學和企業(yè)間的聯(lián)系是交互式的。

圖1 大學—企業(yè)—政府關系變化圖

在知識溢出的過程中,大學是知識溢出的主要來源,企業(yè)是技術知識應用的主體,政府則在知識溢出的過程中,提供合理的制度安排,出臺相關的支持政策,為知識溢出提供良好的制度環(huán)境,而金融中介則為知識溢出提供有效的資本供給、風險監(jiān)管,為知識溢出的各行為主體解決資金瓶頸、規(guī)避投資風險,使各行為主體間順利實現知識的溢出,從而形成完整、互動、高效的知識溢出系統(tǒng)。

1.基于知識生產函數的理論模型

國內企業(yè)在創(chuàng)新過程中研發(fā)投入嚴重不足,研發(fā)投入占銷售收入的比重較低。因此僅依靠企業(yè)內部的努力很難實現自主創(chuàng)新,需要通過與其他企業(yè)或大學、科研機構的R&D合作獲取企業(yè)自身必需的專門技術。基于高校研發(fā)知識溢出的渠道包括學術出版物及獲獎、高校與企業(yè)合作研發(fā)與項目資助、專利授權和技術轉讓、大學衍生企業(yè)和科技園的建立以及學術創(chuàng)業(yè)者。傳統(tǒng)模式下政府直接介入企業(yè)創(chuàng)新過程的效果并不理想,雖然政府在技術創(chuàng)新中占有重要地位,但實行“政府、企業(yè)、高校”三重螺旋動態(tài)合作是一種更為有效的制度安排。Etzkowitz 認為一個完全由政府主導的三重螺旋僅僅能提供有限的理念和行動,盡管大的目標可以實現,但并非最具活力的三重螺旋模式,因為動力只來源于一個資源:中央政府[2]。盡管Krugman認為知識溢出的測度是不可能的,但Griliches,Jaffe,Audretsch,Anselin 等學者使用專利及其引用等替代變量以及知識生產函數(Knowledge Production Function,KPF)對知識溢出測度做出了有益的探索。傳統(tǒng)的知識生產函數假定現有的技術知識水平由現在和過去的研發(fā)投入決定,即經濟知識作為研發(fā)活動的投入帶來研發(fā)產出,即為:

R&Doutput=α(R&Dinput)β

(1)

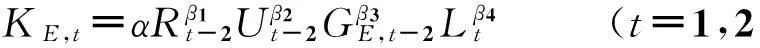

本研究以Griliches-Jaffe提出的知識生產函數[9]為基礎,考察在三螺旋創(chuàng)新模式下高校、企業(yè)和政府的研發(fā)支出轉化為創(chuàng)新資源時所產生的知識溢出效果,并將基礎模型設定為有三種投入的知識生產函數。在考慮知識溢出的情況下, 某地區(qū)的創(chuàng)新產出不僅取決于該地區(qū)自身的研發(fā)投入,同時也取決于其地理鄰近的研發(fā)投入,因此模型被設定為:

(2)

(3)

式(2)是描述企業(yè)的研發(fā)投入R、高校的研發(fā)投入U和政府部門的研發(fā)投入GE對企業(yè)R&D專利產出的影響。式(3)描述的是高校的研發(fā)投入U、政府部門對高校的研發(fā)投入Gu以及企業(yè)與高校聯(lián)合研發(fā)投入UR對高校R&D專利產出的影響。與此同時,兩個模型都考慮了科技人員投入L對企業(yè)和高校專利產出的影響。下標t為時間。為進行廣義矩(GMM)分析,在基礎計量模型的基礎上添加時間維度以及動態(tài)因素,同時在方程右側添加知識存量的二階滯后項,并在兩邊取自然對數,可以得到方程(4)和(5),即:

(4)

(5)

其中,μt為不可觀察的個體差異,εt為異質性沖擊。

選取大連市高新技術園區(qū)作為分析的空間單元,構建面板數據計量模型。由于靜態(tài)面板估計方法存在解釋變量上的“內生性”問題,即解釋變量在引入了滯后項后,其誤差項由個體效應和異質性沖擊兩部分組成,模型右側的滯后項會與其個體效應相關,造成內生性問題,這使得OLS估計是有偏和不一致的。為解決以上問題,本文選取動態(tài)面板數據模型,并用解釋變量的滯后值作為工具變量,從而降低由于數據的有限性所帶來的偏差。工具變量的過度識別約束檢驗利用Sargan統(tǒng)計量進行檢驗。采用Blundell和Bond提出的廣義矩分析方法對動態(tài)模型進行估計。考慮到創(chuàng)新過程中R&D的投入產出需要花費一定的時間,且知識溢出和區(qū)域創(chuàng)新的效率具有時滯期,因此假定知識生產的投入與產出有一個兩年的固定時滯。

2.數據來源和變量描述

被解釋變量:Jaffe等[9]認為企業(yè)與大學、科研機構在合作從事創(chuàng)新活動的過程中,專利是主要的創(chuàng)新成果。在專利生產過程中,企業(yè)與大學在互動中的交流不可避免的發(fā)生知識溢出,其中專利合作是一種重要的溢出途徑,它使得知識溢出的痕跡得以顯現。因此本文選用衡量創(chuàng)新系統(tǒng)內知識溢出水平的專利作為被解釋變量,KE由大連市高新區(qū)企業(yè)專利申請量來衡量,通過查閱大連市知識產權服務中心的官網獲取,KU由高校的專利申請量來衡量,通過查閱《大連理工大學年鑒》(2001~2014)獲取。選擇申請量而沒有選擇授權量是因為考慮到專利從申請到最后授權,期間的時間跨度較長,而且與專利授權量相比,專利申請量更能及時反映技術創(chuàng)新成果。

為了檢驗三重螺旋創(chuàng)新模式下知識溢出的效果,選取下述指標作為解釋變量。企業(yè)的研發(fā)支出R,可由大連市高新園區(qū)工業(yè)企業(yè)歷年的科技活動經費內部支出作為替代變量,從《大連統(tǒng)計年鑒》(2001~2014)中推算得出;大連理工大學歷年科研經費支出U,可通過查閱《大連理工大學年鑒》獲取;政府針對企業(yè)的研發(fā)投入GE,使用大連市高新園區(qū)工業(yè)企業(yè)科技活動經費籌集中來自政府部門的資金作為替代變量,從《大連統(tǒng)計年鑒》推算得出;政府對高校的研發(fā)投入Gu,可以從《大連理工大學年鑒》全校科研經費中來自政府的資金額計算所得;企業(yè)與大學之間的合作UR可以從《大連理工大學年鑒》全校科研經費中橫向經費計算所得;科技人員L被區(qū)分為企業(yè)科技人員LE和高校科研人員Lu。企業(yè)的科技人員數量LE由《大連統(tǒng)計年鑒》中企業(yè)科技活動人員作為替代變量,高校的科技人員Lu由《大連理工大學年鑒》中科研人員和外聘專家的人數作為替代變量。

三、計量結果與分析

表1是利用2000~2013年數據,借助工具軟件Stata 10.0并采用廣義矩分析方法(GMM)對動態(tài)模型進行估計所做出的分析結果,為了得到更好的估計結果,采用比差分GMM 估計更有效的系統(tǒng)GMM方法進行估計。如前所述,檢驗殘差自相關的AR(1)、AR(2) 統(tǒng)計量和檢驗工具變量有效性的Sargan檢驗值的估計結果表明:估計方程的擾動項的差分確實存在一階自相關,但不存在二階自相關,且Sargan檢驗的p值都大于0.5,這說明模型工具變量的使用整體有效,且動態(tài)面板模型的設定也是合理的。

模型1~5是以企業(yè)自身研發(fā)投入為主,結合高校與政府的研發(fā)投入后對專利產出的影響結果。由于工業(yè)企業(yè)歷年的科技活動經費R與工業(yè)企業(yè)科技活動經費籌集中來自政府部門的資金G之間有很高的相關性,同時將這兩個變量放進方程進行回歸分析,會出現嚴重的多重共線性,因此在計算過程中分別進行了回歸分析。如果僅僅依賴企業(yè)單方面的研發(fā)投入,其結果如模型1所示,變量R對專利產出K有顯著的正效應,當逐漸引入其它變量時,企業(yè)的R&D投入對知識溢出的作用大多為正。產生這樣結果的原因在于研發(fā)的作用提高了企業(yè)對新技術、新知識的模仿、學習和吸收能力,從而增加了局域內知識溢出的水平。由此也表明企業(yè)的R&D投入越多,越有利于該地區(qū)知識溢出的增加。此外,無論政府支持與否,大學自身的研發(fā)投入U對企業(yè)的專利產出都帶來了積極的正效應。說明大學研發(fā)的知識溢出效果明顯。這也說明企業(yè)的專利產出不僅與自身研發(fā)活動相關,大學研發(fā)的知識溢出也發(fā)揮了積極的作用。表1中表現出明顯的負相關性的解釋變量是G,從數據中可以看出雖然政府逐年加大了對企業(yè)R&D的投入,鼓勵企業(yè)創(chuàng)新,但估計結果顯示該變量在多個模型中呈現負相關性,即來自政府部門的R&D支出對知識溢出的影響沒有發(fā)揮應有的作用。這一結果與國外學者的研究結論不盡相同,但與國內有關實證分析的文獻得出的結論卻很一致[7]。該結果表明政府直接的經費投入并不是一種良好的制度安排,相反對企業(yè)創(chuàng)新能力起到抑制作用;但在政府引導下,產學研合作對企業(yè)提升創(chuàng)新能力確是一種更好的制度安排。有學者認為我國當前現階段高校研發(fā)投入管理落后,缺乏“頂層設計”和“統(tǒng)一規(guī)劃”,且政出多門,項目研發(fā)重復和支出不足的現象并存。從本文的分析結果可見政府直接投資于企業(yè)的R&D活動,未能取得積極效果,只有在企業(yè)、高校和政府三方主體參與的創(chuàng)新體系下,政府才能發(fā)揮其更積極的引導作用。

模型6~9是以高校自身研發(fā)投入為主,結合企業(yè)與高校的研發(fā)合作以及政府對高校科研經費的投入后對專利產出的影響結果。由于大學自身的研發(fā)經費投入與政府對大學的研發(fā)經費投入存在共線性,因此沒有將二者同時進行回歸。表1進一步的計量檢驗結果表明,當單獨引入變量U時,沒有通過顯著性檢驗,說明其對知識溢出的作用不夠突顯,這一結果與國外相關實證研究的結果并不一致,詳細考察我國研發(fā)經費的結構可以發(fā)現:根據我國R&D清查數據顯示[10],高校研發(fā)活動日常經費支出占經費總支出的2/3以上,而資產性支出僅占剩余的1/3不到。高校研發(fā)活動日常性支出中勞務費用的支出占總支出的比例不足1/4,而其他研發(fā)活動管理費則超過總支出的3/4。所以,本文出現的分析結果可能是由于大連理工大學科研經費U的投入與其他科研活動相比其產出效益不夠高,在今后的研發(fā)經費支出管理中可適度向資產性支出傾斜,真正發(fā)揮其積極作用。當校企合作研發(fā)投入或政府的研發(fā)投入逐漸被引入時,變量U都呈現正顯著性,這與模型1~5中以企業(yè)研發(fā)為主的情況相一致。

表1 大學和企業(yè)研發(fā)投入、知識溢出的估計結果

注:括號內數值為估計系數的Z統(tǒng)計量,所有的(-2)表示該變量滯后期為2,*、**、***分別表示通過1%、5%、10%水平上的顯著性檢驗。

另外,從表1中還發(fā)現企業(yè)和高校的科研人員L對專利產出的影響一直顯著為正。這可以解釋企業(yè)和高校中科研人員投入對知識溢出的重要性。企業(yè)通過研發(fā)投入,創(chuàng)造出一系列的新知識,并通過設置“隔絕機制”,諸如關鍵技術專利等,保證對這種新知識的控制和壟斷,有待未來的商業(yè)化。當隔絕機制無效時,知識的不確定性會導致現有組織難于迅速將這些知識商業(yè)化,那些擁有更充分知識的人就可能會利用這些機會以新業(yè)務開發(fā)等形式來利用機會,從而順利實現知識的溢出。而企業(yè)與大學的研發(fā)合作也會創(chuàng)造出一部分知識向產業(yè)轉移或在大學內部轉移。一部分大學學者通過獲取發(fā)明專利或發(fā)明許可,創(chuàng)辦一家衍生企業(yè),從而實現新知識的商業(yè)化和利潤的最大化。另一部分大學學者則把知識視為公共產品,主動把知識外部化(公開出版)并促進知識在全社會的擴散,而他們的收益則是學術聲望和個人在學術機構中地位的提升。

四、結 論

綜上,得出如下結論:(1)企業(yè)的R&D投入越多,越有利于知識溢出的增加。然而單純依賴企業(yè)自身的研發(fā)投入,并不能使企業(yè)獲得持久的創(chuàng)新能力和空間。(2)高校自身科研經費的投入對三重螺旋創(chuàng)新模式下的知識溢出沒有顯著的促進作用。這與我國重點高校仍普遍存在重基礎研究、重論文發(fā)表、輕應用技術和專利產出、技術成果轉化率偏低等問題的存在密切相關。目前,將國家研究資源集中于少數大學的做法已不被各界認可,可以試行通過直接結合或是間接結合的途徑和手段,將研究資金政策與區(qū)域政策結合起來,由此可以有效的矯正區(qū)域間的發(fā)展不平衡性,這也是我國在研究資金使用政策方面值得借鑒的地方。(3)政府直接投資于企業(yè)的R&D活動,并未取得積極效果。在地區(qū)層面,政府可以不再充當領導角色,可以考慮借鑒國外的做法,由大學充當創(chuàng)新的組織者角色,成為區(qū)域經濟增長的“引擎”,將企業(yè)與地區(qū)政府組織起來,更好的發(fā)揮高校的地區(qū)角色。由此可見,實行“政府、企業(yè)、高校”三重螺旋動態(tài)合作的創(chuàng)新模式是一種更為有效的制度安排。(4)大學和企業(yè)的合作研究對創(chuàng)新產出和知識溢出有積極作用。根據麥肯錫全球機構的報告,在基于大學和企業(yè)研發(fā)合作產生的技術成果基礎上,創(chuàng)生了許多新公司、新企業(yè)。其中便有大學教師和科研人員的積極參與,加上當地政策和寬松的法律環(huán)境,刺激大量大學衍生企業(yè)的創(chuàng)建,通過知識資本化服務當地經濟。國內目前許多研究型大學也在積極努力,通過推行人事激勵政策、實施獎勵認可制度,鼓勵教師創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)。今后,大學教師將作為經濟社會“知識中心”大學中的主力軍,在知識溢出和創(chuàng)新變革中扮演著更為重要的角色。

[1] 牛盼強,謝富紀. 創(chuàng)新三重螺旋模型研究新進展[J]. 研究與發(fā)展管理,2009,(05):94-100.

[2] 傅利平,涂俊. 技術轉移視角下大學對企業(yè)技術創(chuàng)新的空間知識溢出效應研究[J]. 研究與發(fā)展管理,2015,(02):56-64.

[3] 趙勇,白永秀. 知識溢出:一個文獻綜述[J]. 經濟研究,2009,(01):144-156.

[4] ANSELIN L,VARGA A,ACS Z. Local geographic spillovers between university research and high technology innovations [J]. Journal of Urban Economics,1997,42(3) :422-448.

[5] AUDRETSCH D B,HüLSBECK M,LEHMANN E E. Regional competitiveness, university spillovers and entrepreneurial activity [J].Small Business Economics, 2012, 39(4):587-601.

[6] 張清正. 技術創(chuàng)新、知識溢出與區(qū)域經濟增長研究[J]. 統(tǒng)計與決策,2015,(14):122-124.

[7] 吳玉鳴,田斌. 高校知識溢出、產學R&D合作與工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新產出的GWR分析[J]. 桂海論叢,2014,(01):22-27.

[8] 張秀萍,黃曉穎. 三螺旋理論:傳統(tǒng)“產學研”理論的創(chuàng)新范式[J]. 大連理工大學學報(社會科學版),2013,34(4):1-6.

[9] JAFFE A B. Technological opportunity and spillovers of R&D: evidence from firm’s patent, profits and market value [J]. American Economic Review,1986,76(5):984-1001.

[10] 史欣向,馮莉,梁彤纓. 中國現有的研發(fā)資源與科研產出的關系——基于第二次全國R&D資源清查數據的實證研究[J]. 科研管理,2012,(10):1-8.

[11] 韓雪峰,金麗. 高校科技對區(qū)域經濟發(fā)展貢獻率的實證分析[J]. 大連理工大學學報(社會科學版),2014,(01):98-104.

[12] 朱艷. 香港科技大學的成功辦學之路及其啟示——基于戰(zhàn)略創(chuàng)新的視角[J]. 大連理工大學學報(社會科學版),2011,(03):71-74.

Effectiveness of Knowledge Spillovers in the Triple Helix Innovative Mode

DONG Yingnan1,2, LU Yuduo1, LIU Dazhi2

( 1.Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China;2.College of Economics and Management, Dalian Minzu University, Dalian 116600, China )

The effectiveness of the university-based knowledge spillovers in the Triple Helix innovative mode of university-industry-government relations was examined, based on Grilliches-Jaffe’s knowledge production function. The data came from 3-Zone Interaction Project in Dalian, and the Generalized Moments Method (GMM) was adopted to solve the endogeneity problem owing to the correlation between the knowledge spillovers and regional innovation. The empirical results demonstrated that the collaborative innovation of industry-university-research is an important part of the efficient operation of the regional innovation system. The Triple Helix innovative model can accurately describe the three-dimensional structure of the university-enterprise-government system. The university’s own R&D spending was not effective on the knowledge spillovers in the regional innovative system. The impact of the government’s investment on the R&D activities of the enterprise is not significant on the knowledge spillovers. The collaborative research of the college and enterprise would show an effective manner of the knowledge spillovers in the innovation.

Triple Helix mode; knowledge spillovers; collaborative innovation; GMM

2015-09-06;

2015-11-20

國家社會科學基金項目(12BGL127);教育部人文社會科學規(guī)劃基金項目(11YJA880159);遼寧經濟社會發(fā)展立項課題(2015lslktjjx-08);遼寧省教育廳人文社會科學研究一般項目(W2015083);中央高校自主科研基金青年項目:(20150407)

董英南(1977-),女,黑龍江哈爾濱人,講師,大連理工大學管理與經濟學部博士研究生,主要從事區(qū)域創(chuàng)新與知識管理研究,E-mail:dlutynd@163.com;逯宇鐸(1955-),男,黑龍江齊齊哈爾人,教授,博士生導師,主要從事創(chuàng)新管理研究;劉大志(1973-),男,吉林長春人,教授,主要從事區(qū)域經濟與民族經濟研究。

F061.5;F062.3

A

1008-407X(2016)01-0051-06