序貫營養支持對腦卒中患者營養狀況及并發癥的影響

王昌梅

摘要:目的 探討營養支持對腦卒中患者的應用效果,旨在提高恢復狀況。方法 將2010年6月~2012年12月間在我院神經內科進行住院治療的急性腦卒中患者99例作為研究對象,隨機分為序貫營養組與對照組,比較兩組患者營養狀況、病情恢復狀況和并發癥等。結果 序貫營養組患者的血紅蛋白、總蛋白、白蛋白和前白蛋白的含量均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后序貫營養組和對照組得分分別為15.37±3.16,15.31±2.93,而術后1w兩組的得分分別為11.29±2.99和13.22±3.06,序貫營養組患者的得分顯著低于對照組。序貫營養組患者發生尿路感染、肺感染和腸道感染等并發癥的發生率顯著低于對照組。結論 腸內聯合腸外營養的方式能夠有效提高腦卒中患者的營養狀況,促進患者的恢復,并且能夠降低相關并發癥的發生率。

關鍵詞:神經內科;腦卒中;腸內營養;腸外營養

腦卒中一種嚴重影響居民健康甚至生命的常見心腦血管疾病,具有高發病率、高死亡率和高致殘率的特點,位居世界第三大死因第二位[1]。有效的治療和慢性期的恢復可以取得較好的效果。然而,近年來研究顯示急性期的營養支持同樣對患者的預后具有重要作用[2]。由于危重患者不能有效進食,容易造成營養不良影響免疫功能,以及容易造成各種感染,大大影響患者的術后恢復效果[3]。因此,對腦卒中急性期患者進行有效的營養支持對于疾病的治療意義重大。為進一步提高患者營養狀況,促進患者康復,本研究通過比較不同營養方式對腦卒中患者營養水平及預后的影響,旨在尋找更適合的營養方式。

1資料與方法

1.1一般資料 將2010年6月~2012年12月間在我院神經內科進行住院治療的急性腦卒中患者99例作為研究對象。其中男62例,女37例,年齡52~75歲,平均(61.52±5.24)歲。所有患者均符合腦卒中的診斷標準。將所有患者隨機分為腸內營養組和對照組,其中腸內營養組50例,男30例,女20例,平均年齡(59.07±5.19)歲,采用腸內和腸外營養相結合的序貫營養方式;對照組49例,男32例,女17例,平均年齡(61.83±5.36)歲,采用傳統營養方式。兩組患者在年齡、性別以及病情等方面的資料差別無統計學意義(P>0.05)。

1.2治療方法 對照組采取傳統的鼻飼營養支持,即從發病后3d開始進行營養支持,用注射器將流質食物經鼻飼管注入胃內,200ml /次,6~8次/d。而序貫營養組,入院后首先對患者的基本狀況、有無發熱,營養狀況等進行評估,并依次制定相應的營養支持方案,首先進行完全腸外營養方式,一般從最初的86 KJ開始應用,并根據患者病情的變化給予適當調整。隨著患者機體的恢復,逐漸開始腸內營養,其應用量隨著患者的恢復狀況逐漸增加,直至過渡到全胃腸營養[4]。

1.3觀察指標 分別對兩組患者的營養狀況、病情恢復狀況和并發癥等3個方面進行觀察、對比。術前和術后7d時的血紅蛋白、總蛋白、白蛋白,前白蛋白,血清白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)進行檢測。病情狀況采用危重病評分系統(APACHEII評分)進行評定。兩組并發癥包括尿路感染、肺感染和腸道感染等三個指標。

1.4統計學分析 應用SPSS18.0軟件進行統計分析,患者的營養狀況指標比較應用t檢驗,兩組計數資料(率或百分比)比較采用χ2檢驗。P<0.05表明差別具有統計學意義。

2結果

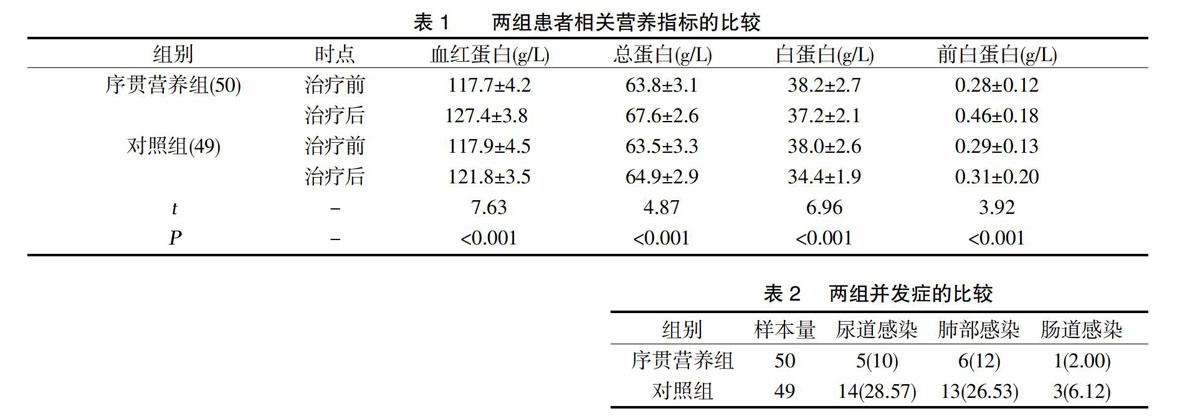

2.1兩組患者營養狀況的比較 營養干預支持后,序貫營養組患者的血紅蛋白、總蛋白、白蛋白和前白蛋白的含量均高于對照組,兩組間的差異具有統計學意義(P<0.05),即序貫營養組患者的營養狀況顯著優于對照組,見表1。

2.2兩組恢復狀況比較 術后兩組間的APACHEII評分相當,序貫營養組和對照組得分分別為15.37±3.16,15.31±2.93,而術后1w兩組的得分均顯著降低,分別為11.29±2.99和13.22±3.06,并且序貫營養組患者的得分顯著低于對照組,兩組間的差異具有統計學意義(t=-3.17,P=0.002).

2.3兩組并發癥的比較 表2可知,序貫營養組患者發生尿路感染、肺感染和腸道感染等并發癥的發生率顯著低于對照組,卡方檢驗顯示,兩組在并發癥總發病率間差異具有統計學意義(?字2=14.039,P<0.001)。即序貫感染組具有更低的并發癥。

3討論

腦卒中是多種腦血管疾病的嚴重表現形式,嚴重影響到患者的健康狀況和生命安全。在以往的臨床治療中,往往只注重搶救患者的生命,以及促進急性期后的殘肢的康復,而忽略營養支持在該病治療中的重要作用。近年的相關研究表明,營養支持在腦卒中的治療和康復中具有重要作用[5]。特別是急性期患者往往由于意識障礙,吞咽功能降低或消失而無法正常進食,而引起營養缺乏。營養缺乏會導致營養不良,引起機體免疫力的降低,從而延緩疾病的康復,增加并發癥的發生[6]。從營養支持的分類來看,可以分為腸內營養和腸外營養兩部分。在傳統的腦卒中營養支持中,往往發病3d后才進行腸外營養,療效也較為確定。然而,長時間的腸外營養會出現腸粘膜萎縮、消化酶活性下降等狀況,容易造成便秘等消化道并發癥[7]。與腸外營養相比,腸內營養更符合人體的生理規律,促進腸蠕動功能的恢復,維持腸粘膜的屏障作用,促進相關激素的分泌[8]。而有關研究顯示,采用先腸外營養后腸內營養相結合的序貫式營養方式,能夠促進患者的康復,減少并發癥的發生[9]。與為進一步明確不同營養方式對腦卒中的影響,本研究對腸外營養和腸內序貫營養支持方式和傳統營養方式進行了對比。

本研究結果顯示,序貫營養組患者的血紅蛋白、總蛋白、白蛋白和前白蛋白的含量均高于對照組,即腸內組患者的營養狀況顯著優于對照組。并且序貫營養組患者的恢復狀況優于對照組。而并發癥的觀察結果顯示,序貫營養組患者并發癥的發生率更低。研究結果與文獻報道相符[10]。

綜上可以看出,腸內和腸外聯合的序貫營養支持方式能夠更好的提高患者的營養狀況,促進患者病情的恢復,并且降低并發癥的發生率,值得在腦卒中治療中應用。

參考文獻:

[1]鄭天衡,王少石,劉春風.急性腦卒中的營養評估及營養支持[J].中國卒中,2006,1(11):792-795.

[2]向鳴,胡常林,陳陽美.腸外和腸內貫序營養支持對急性腦出血早期預后的影響[J].重慶醫學,2004,33(9):1368-1369.

[3]楊海新.重癥腦卒中患者營養支持的護理進展[J].中華現代護理雜志,2011,17(28): 3470-3472.

[4]鄭莉莎,孫大勇.營養支持對急性腦血管病患者預后的影響[J].中國醫藥,2011,6(5):568-569.

[5]薛蓉,張艷秋,吳偉,等.早期腸內營養支持在危重癥性神經疾病患者中的應用[J].天津醫藥,2008,36(7):515-517.

[6]方向華,王淳秀,梅利平,等.腦卒中流行病學研究進展[J].中華流行病學雜志,2011,32(9):847-853.

[7]華鑫,洪忠新.腦卒中患者神經功能缺損與腸內營養支持的關系[J].中國全科醫學,2009,12(11):1970-1972.

[8]閆斌,王磊,楊秀紅.腦卒中患者的營養風險篩查與支持治療[J].中國老年學雜志,2013,33(2):732-734.

[9]賈偉華,周立春.腸內外聯合營養支持對急性重癥腦卒中患者臨床療效的影響[J].內科急危重癥雜志,2010,16(2):65-66.

[10]孫海嵩.腸內營養制劑對腦卒中病人營養狀況的影響[J].中國老年學雜志,2013,33(6):2935-2936.

編輯/孫杰