有“味”的音樂課堂:文化、音樂、兒童三“味”一體

陶濤

摘 要:現在的很多音樂課沒了“音樂味”、缺乏童趣、更無文化內涵,看似熱熱鬧鬧,實則對于學生而言毫無價值。音樂特級黃美華老師提倡:音樂教學要體現文化味道、音樂味道、兒童味道,以《太陽出來喜洋洋》一課為例談構建文化、音樂、兒童三“味”一體的音樂課堂。

關鍵詞:音樂課堂;三“味”一體;內涵

現在的音樂教材呈現的方式是“以人文內容為主線,學科知識為隱線”,但是有些教師過分強調音樂中的人文內涵、注重課堂的表現形式,對藝術技能不屑一顧,使音樂課沒了“音樂味”。反之,也有部分教師過分強調音樂技能,忽視了兒童,拋棄了文化。

音樂教學要體現音樂的文化特性,具有厚厚的文化味道;音樂教學要體現音樂的學科特點,具有濃濃的音樂味道;音樂教學要為每個孩子發展音樂才能提供空間,使音樂課具有甜甜的兒童味道。

那么,這三者之間的“度”到底該如何把握呢?筆者以自己執教的《太陽出來喜洋洋》一課為例來闡述。

一、通過全面分析,打通三者內在聯系

1.從教材分析入手,尋找教學內容的“著力點”

《太陽出來喜洋洋》是蘇少版音樂教材四年級下冊第七單元中的歌曲,是一首四川山民砍柴時唱的山歌。形式簡單,情緒樂觀爽朗,表達了山民們熱愛勞動、熱愛山區生活的情感。音樂清新質樸,旋律自由,節奏明快;句間夾用的襯詞極具四川地方特色,流露出歌者愉悅的心情,也使這首歌更加生動形象,具有強烈的藝術效果。怎樣唱出這首歌的山歌味、四川味,賦予其新的生命力,這也正是本課的重點和難點。

2.從學生分析入手,找尋音樂活動的“制高點”

從學習內容上分析:就課型來說,本班學生愛唱歌、會唱歌而且還能唱好歌;就歌曲體裁來說,經過三年多的音樂教學以及平時的積累,本班學生對民歌并不陌生,尤其喜歡現代配器改編過的新民歌;就文本來說,在本課前移學習時,有不少學生通過網絡了解歌曲的背景、內容等。歌曲內容簡單且朗朗上口,富有濃郁的四川地方特色,學生學習、演唱的興趣會很高,這為本課創編、演繹富有本班特點的《太陽出來喜洋洋》奠定了基礎。

從學習能力上分析:隨著學生慢慢長大、知識面的拓寬,他們開始接受并喜歡上了民歌。尤其是近幾年傳播媒介力推的“草根明星”演唱的民歌(如阿寶、小沈陽等),學生更是喜愛模仿,從而也積累了不少民歌。對于音樂作品的分析,學生能從形式、速度、力度、情緒等方面簡單闡述自己的觀點和感受,但是還不能將音樂作品遷移到自己的演唱中,只停留在“說一套,做一套”的層面上。

基于以上分析,本課的重點就是引導學生嘗試用不同的演唱形式、方法表達歌曲的情緒,唱出韻味。根據這一重點,通過肢體體驗、聆聽感受、視頻欣賞、分組合作等方式,充分感受、深入體驗,以期最終達到完整演繹的目的。

本課充分全面的教材分析、學生分析,為精彩的課堂呈現提供了可能。本課的學生分析尤其值得一提,不僅對該年齡階段學生的整體情況進行分析,還分別從學生已經具備的知識經驗、學習能力上深入地闡述(既包括學習優勢,同時也找到了不足之處),最后基于對學生現有的外在及內在情況的分析,尋求到本課的重要突破口,找到“文化、音樂、兒童”三者之間最佳的融合點,即用不同的演唱形式及方法來表達歌曲情緒,唱出四川味。

二、透過兒童視界,挖掘歌曲的文化內涵

師:聽了剛才我們一起參與體驗的歌曲,你的心情怎么樣?

生:高興、喜悅、愉快……

師:這是一首四川民歌,也是一首山歌,叫《太陽出來喜洋洋》。

師:四川人看到太陽出來為什么會這么高興呢?

生1:跟四川多霧潮濕的地理環境有關系。

生2:由于四川大部分地區地處盆地,濕度較大,一年有兩百多天都是陰雨天。

生3:跟四川人的性格特點相關,他們豪爽、率直,愛吃辣。

師:是啊,所以太陽一旦出來了,人們別提有多高興了!就會唱起這首《太陽出來喜洋洋》。

這節課,教師重心下移,把質疑問難的權利還給學生,鼓勵學生針對同一個問題發表不同的看法。為了能立足于學生視界、以學生的需求為本,課前教師特意安排了學生的前移,自主學習了解歌曲的背景、內容以及自己感興趣的問題等。“四川人看到太陽出來為什么會那么高興?”就是學生在前移學習中產生的疑問。為了能找到答案,學生再次進行探究:從四川的地理位置、四川人的性格、歌曲的內容等多方面、多角度進行探究。試想,如果沒有學生自主地前移學習,我們對于歌曲的理解、挖掘不能達到如此深度。而學生在反復聆聽、感悟的過程中,也極大地豐富了自己對于這首歌曲的音樂體驗,學生對于歌曲的感受可以說也是更加深刻。《太陽出來喜洋洋》所表現的情境離城市孩子的生活很遠,將音樂置于文化的背景中讓學生認識,讓他們逐漸明白音樂是我們認識世界、抒發情感,表達心聲的一種文化形態。

三、抓住音樂元素,感悟歌曲的文化特質

1.以點帶面,讓學生走進歌曲情境

難點節奏

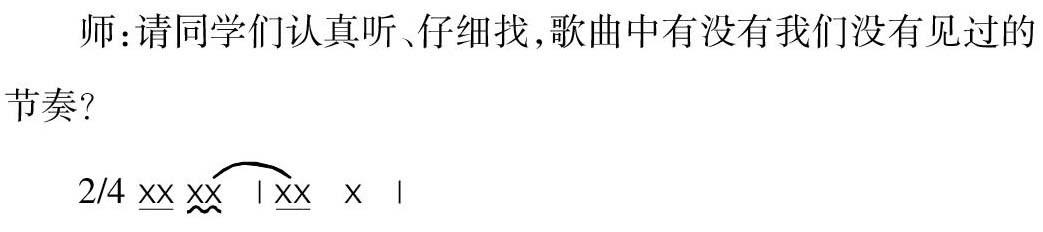

師:請同學們認真聽、仔細找,歌曲中有沒有我們沒有見過的節奏?

師:這樣的節奏讓你想到了什么?

生1:山民們上山的路崎嶇不平。

生2:也可能是路上有樹枝擋住去路,山民用鐮刀用力砍斷……

2.以點帶面,讓學生體會歌曲情緒

上波音記號

師:運用裝飾音是山歌的一個特點,加上波音記號后,聽起來有什么不同感受?

生1:有起伏、不平淡。

生2:更能表現開心的情緒。

生3:不刻板、更生動。

3.以點帶面,讓學生強化歌曲感受

襯詞

師:這首歌曲的歌詞部分有什么不同?

生:有些歌詞在括號里,有襯詞。

師:運用襯詞是山歌的另一個特點。運用了襯詞,歌曲變得怎么樣?

生1:更有山歌的特點。

生2:更具四川地方特色。

生3:更加朗朗上口、好聽。

多次的聆聽、模唱、比較、討論,加深了學生了解作品的旋律和積極向上的情緒,為進一步唱好歌曲作了鋪墊。歌曲中的難點教學,在教師的步步引導之下,由學生自主發現→討論解決辦法→學習→解決:同桌互拍難點節奏,更加縮小了范圍,一對一進行聽辨糾錯,極大地提高了學習效率;聽老師范唱和自己試唱來進行比較,反復感受、體會上波音記號的演唱效果。不是教師生硬的灌輸,而是通過學生自己及與同伴在聆聽、實踐中的感悟來學習,通過學生間的思維火花的碰撞激發靈感。此環節的設計,每次遇到問題,教師總能引導學生將“音樂”與“文化”相聯系,帶領著學生從音樂元素中體會歌曲本身文化背景的內涵

四、整合文化鏈接,激發學生的全情投入

1.設計多樣形式,體現文化“音樂味”

分組討論,團隊合作

師:請同學們分組討論,通過對演唱形式、速度、力度來進行設計,看看哪個團隊能獲得“最佳創意獎”。

第一段:可以用稍慢的速度,自由的延長幾個字音,表現砍柴人的悠閑自得。

第二段:可以用加快速度、齊唱表現他們的勇敢。

第三段:找個領路人,個一領眾和的演唱形式。

第四段:用輪唱的演唱形式表現“此起彼伏”。

第五段:反復唱2遍,最后漸慢漸弱。

師小結:同樣的旋律,同學們通過對演唱的速度、力度、形式進行重新設計,賦予了歌曲新的活力,使得整首歌就像一個有趣的故事。這也正是音樂的魅力所在。

2.整合多種資源,賦予音樂“文化味”

總結延伸

師:2008年的5·12四川大地震發生后,著名的導演王光利先生以這首歌曲為主題拍攝了公益片。這首歌在片中出現了幾次?每一次出現給你的感受一樣嗎?

生1:歌曲在短片中出現了3次。

生2:第一次比較平常;第二次有些悲傷;第三次是喜悅的。

師:《太陽出來喜洋洋》這首歌,在那時已經成為四川人民情感的載體,給予他們勇氣、希望和力量。同學們,希望這首歌在今后也能成為你們生活、學習的動力。

一首歌(樂)曲不簡簡單單是幾個音符的組合,每一個音符、節奏的背后都蘊藏著曲作者內心豐富的情感,更多的是一種文化的傳遞,是體驗文化的審美過程。

在教學中,我以教材內容為主,整合多種教學資源,以音樂為呈現形式,讓學生在音樂中徜徉,強化學生審美感受。同時,學生的參與符合音樂作品本身的特點,活動的設計有“文化”的內涵,抓住《太陽出來喜洋洋》這首歌曲的音樂特點,一步一步、由淺入深地進行滲透,使學生獲得了強烈的音樂認知和情感體驗,體現了鮮明的音樂學科特點。學生根據歌詞內容及內涵去豐富演唱形式,這其實是一次“人與文本”之間的深度談話;全課結尾處安排的欣賞公益片的環節,更是將這首傳唱很久的民歌賦予了新的時代感,學生們在博大的文化氛圍中,心靈得到了一次洗禮。

文化,在音樂中呈現;音樂,在文化中傳承;兒童,在音樂中感悟文化氣息。每一個音樂教師都應為兒童呈上一份“文化味”“音樂味”“兒童味”兼備的味覺盛宴。

參考文獻:

[1]謝艷.趣味教學凸顯課堂活力[J].江西教育,2015(27).

[2]孟斐.淺談如何實現小學音樂趣味教學[J].北方音樂, 2015(16).