員工人際公民行為影響因素研究:整體社會網絡分析視角

孫立新 于桂蘭 余來文

摘要:與傳統的主流行為學者關注個體自身屬性變量不同,社會網絡分析學者認為,人的行為要受到人際互動的限制。文章運用社會網絡分析法中的圖形理論、QAP和MRQAP分析,繪制企業內部網絡圖形,分析了社會資本網絡、企業內部網絡對人際公民行為網絡的影響。

關鍵詞:組織公民行為;人際公民行為;社會網絡分析;整體社會網絡

一、 問題的提出

眾多學者對組織公民行為(Organizational Citizenship Behavior,OCB)的影響因素進行了大量的多方面研究(Bateman & Organ,1983;Organ,1988),使人們對組織公民行為有了更深的認識。但這些研究多基于個體變量的屬性研究,傾向于用個體本身的屬性去說明,忽略了人與人之間互動的社會網絡結構影響。《第五項修煉》的作者彼得·圣吉也在其啤酒游戲中以實驗論證了結構影響行為的觀點。那么,在企業組織中,員工的組織公民行為是否會因其所處人際互動的網絡結構位置不同而不同呢?由此,作為一種新興的結構視角的研究方法,社會網絡分析的獨特視角正在引起學者們越來越多的關注,鑒于社會網絡分析方法的獨特性以及理論的日益成熟,許多學者很早就提出嘗試使用社會網絡分析方法來研究個體的行為問題。本研究擬借助社會網絡分析這個工具,綜合運用個體之間的關系數據,來探討企業員工組織公民行為的成因機制,從這一視角研究的組織公民行為被稱為“人際公民行為”。

二、 研究設計

1. 分析視角。社會網絡分析有兩種視角,一種是自我中心社會網絡(Ego-Network),即個體網絡,一種是整體社會網絡(Complete-Network)。個體網絡與整體社會網絡的一個重要區別是分析方式不同:個體網絡分析社會連帶的能力較強,分析網絡結構的能力較弱;而整體社會網絡分析與之正好相反,分析網絡結構的能力較強,分析社會連帶的能力較弱,但整體網絡卻是測量網絡結構的最重要方法。本研究基于對“關系”的研究,采用整體社會網絡分析方式,整體社會網絡分析要求整群抽樣。在本研究中,主要有兩種關系:一是友誼關系,二是咨詢關系。對“關系”的研究,屬于關系數據分析,主要是分析友誼關系和咨詢關系的網絡關系矩陣。在本研究中,是以大連萬星公司為樣本,進行圖論分析、QAP相關分析、MRQAP回歸分析。

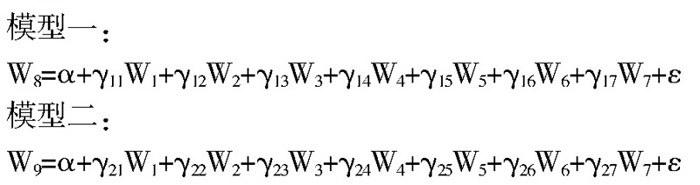

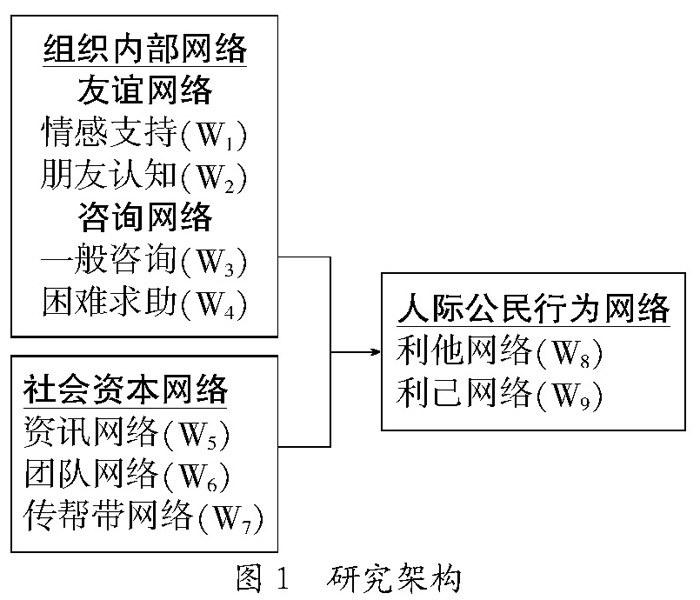

2. 研究架構。本研究架構如圖1所示。在這個研究架構中,有7個解釋變量,分別為組織內部網絡中的友誼網絡(情感支持W1、朋友認知W2)、咨詢網絡(一般咨詢W3、困難求助W4)和社會資本網絡中的資訊網絡(W5)、團隊網絡(W6)、傳幫帶網絡(W7)。還有兩個重要的被解釋變量,即人際公民行為網絡中的利他網絡(W8)和利己網絡(W9)。這樣的研究架構表示為兩個因果模型:

3. 變量的測量方式。

(1)組織內部網絡。企業組織中的內部網絡有三種:一是友誼網絡,二是信任網絡,三是咨詢網絡。其中,友誼網絡與信任網絡在中國社會中常相互重疊。根據本研究目的,采用友誼網絡和咨詢網絡等兩個網絡。問卷題目參考Krackhardt和Hanson(1993)的題目編寫而成。

(2)社會資本網絡。社會資本網絡是因個人于社會網絡中所處的位置而能獲得的資源、資訊及助力所形成的關系矩陣。具體包括資訊網絡、團隊網絡和傳幫帶網絡。社會資本問卷借鑒陳榮德(2004)的社會資本網絡問卷編制而成。

(3)人際公民行為網絡。從社會資本和社會網絡視角來研究組織公民行為關注的是人際公民行為。人際公民行為網絡是一個群體中人與人相互之間主動提供幫助所形成的關系網絡。根據指向對象不同,包括“利他”和“利己”兩個網絡。“利他網絡”是指網絡中的個體主動分擔或代理他人的工作所形成的關系網絡;“利己網絡”是指網絡中的個體被他人主動分擔或代理工作所形成的關系網絡。人際公民行為網絡問卷為自編。

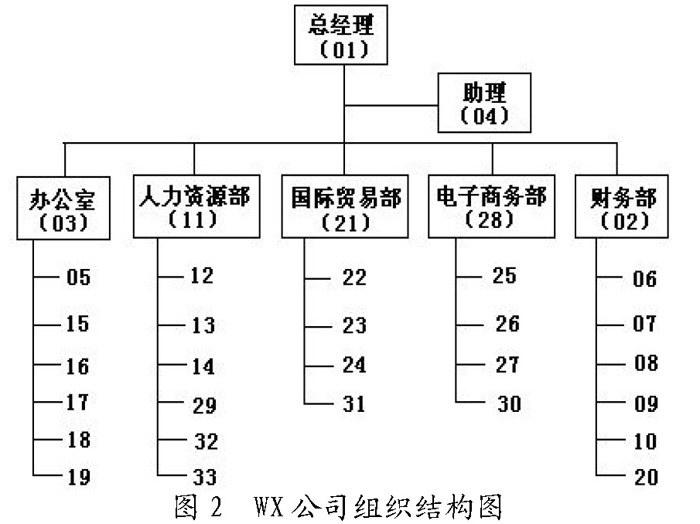

(4)樣本公司。本研究以大連WX貿易公司為樣本。該公司是大連市一家從事進出口業務的綜合性貿易企業,業務范圍包括日用、五金、機電、農副產品、藥品、陶瓷、木工機械等產品,遠銷非洲幾內亞、喀麥隆、塞內加爾等十幾個國家。WX公司最高主管為總經理,總經理助理一人,下設四部(人力資源部、國際貿易部、電子商務部、財務部,各設部門經理一人,其中財務部設副經理一人)一室(辦公室,設主任一人),公司全體人數共33人。公司組織結構如圖2所示,圖中數字為同事代號。

三、 數據分析

本研究所設計的問卷中,共有9個社會網絡量表,其中情感支持網絡(W1)、朋友認知網絡(W2)為友誼網絡;一般咨詢網絡(W3)、困難求助網絡(W4)為咨詢網絡,二者構成企業內部網絡;資訊網絡(W5)、團隊網絡(W6)、傳幫帶網絡(W7)為社會資本網絡;利他網絡(W8)、利己網絡(W9)為人際公民行為網絡。每一網絡問卷所形成的網絡矩陣均可進行派系分析、社會網絡圖分析和個體網絡中心性分析。派系分析的目的在于找到企業內部組織存在哪些非正式群體;社會網絡圖分析的目的在于描述各個點之間的關聯模式;個體網絡中心性分析的目的在于找到誰是公司各個網絡中最有影響力的人。

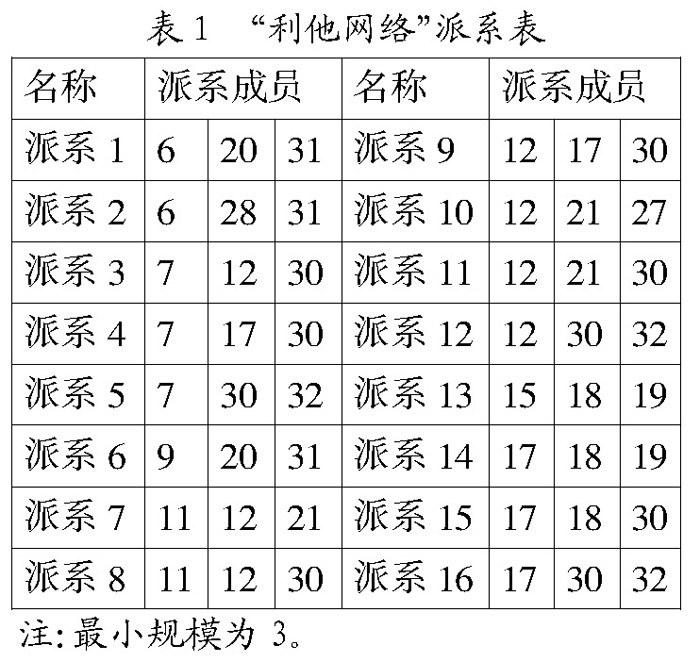

1. 派系分析。派系(Subgroup或Cliques)即企業內的非正式群體,或一小群關系特別緊密的人。對于二元有向關系網絡來說,“派系”內部成員之間的關系是互惠的。行為學派創始人梅奧在霍桑實驗中稱為組織中的非正式群體。派系分析的目的在于找到組織中存在哪些非正式群體。派系分析中最常用的一個概念是k-plex,本研究假設k=2,其意義表示為:假設該群體有n個人,則任何一個人與其它成員的關系為n-k。通過運行UCINET 6.3中的k-plex分析程序,結果發現WX公司“利他網絡”有16個小派系(如表1所示),派系分析揭示了內聚型子群的存在。

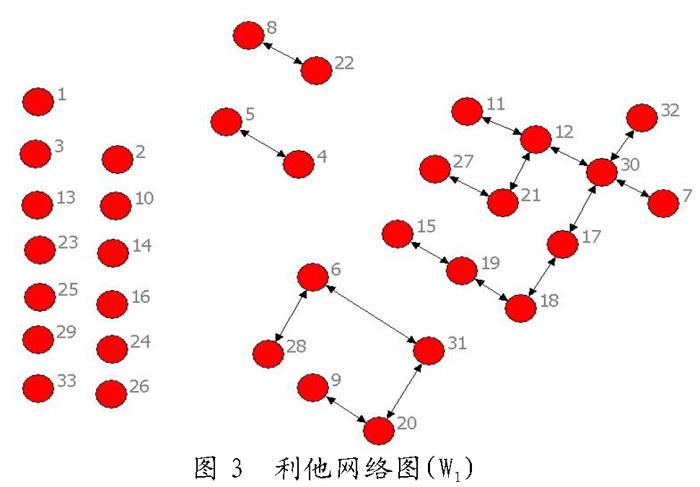

2. 社會網絡圖分析。社會網絡圖分析來源于數學中的圖形理論,在于描述各個點之間的關聯模式。各個點之間的關聯模式可以用圖形來顯示。圖3是由利他網絡所形成的人際公民行為網絡圖,由于這個圖形顯示的是對稱后的強連帶,表示的是WX公司員工之間的主動相互幫助行為。通過圖3與WX公司正式組織結構圖對比,我們發現,第一個派系中的28號、6號、31號、20號、9號等5名員工分屬于3個部門,6號、9號、20號屬于財務部,31號屬于國際貿易部,28號屬于電子商務部。這進一步驗證了梅奧(George E. Myao)在霍桑試驗中所提出的企業中存在著非正式群體。在這33人之中,圖-3中有13個同事(1、2、3、10、13、14、16、23、24、25、26、29、33)被排除于整個網絡連結之外,而成為邊陲(Peripheral)或被孤立(Isolated)的人員。

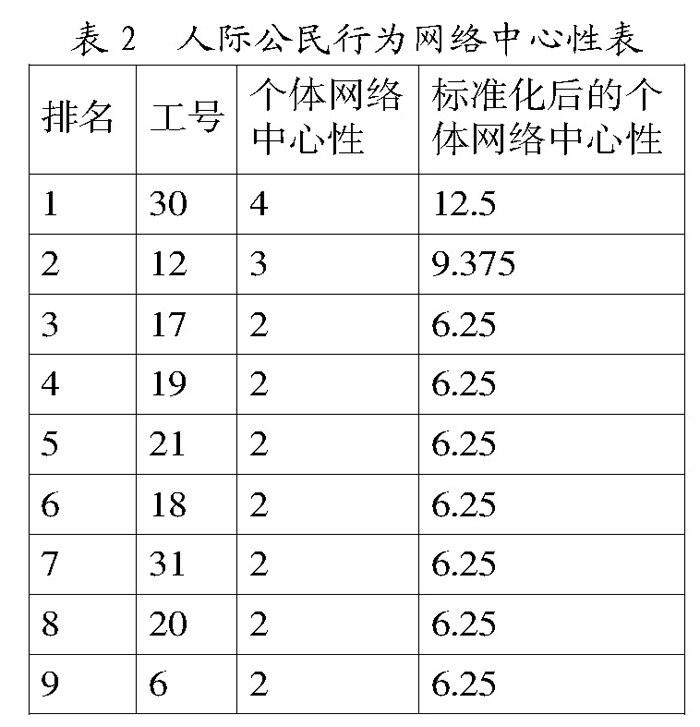

3. 個體網絡中心性分析。個體網絡中心性分析的目的在于找到誰是WX公司里最有影響力的人。這里使用程度中心性作為測量指標。人際公民行為網絡程度中心性指數大于2的員工如表2所示。從中我們看到,30號員工居于“利他”網絡的中心地位,擁有較大的個人權力。

4. QAP相關分析。類似于屬性數據,QAP(Quadratic Assigment Procedure,二次指派程序)是對矩陣的相關分析。在本研究中,是用QAP法去做組織內部網絡中的情感支持網絡(W1)、朋友認知網絡(W2)、一般咨詢網絡(W3)、困難求助網絡(W4),社會資本網絡中的資訊網絡(W5)、團隊網絡(W6)、傳幫帶網絡(W7),以及人際公民行為網絡中的利他網絡(W8)、利己網絡(W9)等共9個網絡矩陣進行相關分析。利用QAP分析矩陣的相關,可以揭示兩個矩陣之間的關系,目的在于探討人際公民行為網絡矩陣是否受到社會資本網絡矩陣、企業內部網絡矩陣的影響及受多大程度的影響。通過運行UCINET 6.3中的QAP工具,結果顯示:9個網絡矩陣的相關系數均在P<0.001水平上顯著。

5. MRQAP回歸分析。MRQAP(Multiple Regression Quadrtic Assigment Procedure,二次指派回歸程序)是用來分析矩陣回歸關系的一種方法。

(1)模型一的回歸。從模型的擬合情況看,判定系數(R2)和調整的判定系數(Adj.R2)分別為0.323、0.319。這表示,“社會資本網絡”、“組織內部網絡”與“人際公民行為”之間存在線性關系的時候,可以用前述3個社會資本網絡、4個社會網絡網絡共7個矩陣的數據解釋“利他網絡”的31.9%的變異。在本次回歸中,困難求助網絡、情感支持網絡、朋友認知網絡的回歸系數在統計意義上非常“顯著”,其顯著水平分別為0.002、0.000和0.000)。而一般咨詢網絡、資訊網絡、團隊網絡、傳幫帶網絡不顯著,表明其對利他網絡的貢獻在統計意義上不顯著。

(2)模型二的回歸。模型二的回歸判定系數(R2)和調整的判定系數(Adj.R2)分別為0.428、0.425。在本次回歸中,一般咨詢、困難求助、情感支持、朋友認知、社會資本網絡中的資訊網絡、團隊網絡、傳幫帶網絡的回歸系數在統計意義上非常“顯著”(分別為0.015、0.000、0.008、0.016、0.000和0.033)。情感支持網絡不顯著,表明其對“人際公民行為網絡”中的“利己網絡”的貢獻在統計意義上不顯著。

四、 分析結果與討論

1. 社會網絡結構分析。在社會結構分析上,本研究主要對大連WX貿易公司內部的情感支持網絡、朋友認知網絡、一般咨詢網絡、困難求助網絡、資訊網絡、團隊網絡、傳幫帶網絡、利他網絡、利己網絡等9個網絡關系矩陣進行了派系分析、社會網絡圖分析、個體網絡中心性分析,結果找出了各個網絡中存在的不同程度的派系、點與點之間的關系模式、網絡中最具影響力的人。

2. QAP相關分析。大連WX貿易公司內部的資訊網絡、團隊網絡、傳幫帶網絡、情感支持網絡、朋友認知網絡、一般咨詢網絡、困難求助網絡、利他網絡、利己網絡等9個網絡關系矩陣顯著相關(p<0.05)。

3. MRQAP回歸分析。本研究兩個成因模型的意義在于回應了社會科學領域中的諸如“結構—能動”、“個體—集體”、“宏觀—微觀”等“二元論迷霧”,這也是本研究的一個理論關懷。回歸模型一可以表述為:朋友認知網絡、情感支持網絡和困難求助網絡可以解釋我幫人網絡31.6%的變異性。回歸模型二可以表述為:一般咨詢網絡、困難求助網絡、朋友認知網絡、咨訊網絡、團隊網絡和傳幫帶網絡可以解釋“利已”網絡42.8%的變異性。

五、 結語

本研究以結構主義的互動視角來研究組織公民行為,籍以了解不同網絡結構位置的員工對組織公民行為的理論解釋度,希望能為基于社會互動情境下的人際公民行為研究做出貢獻。本研究以此為視角,探索了中國文化背景下的人際公民行為成因機制,有助于豐富組織公民行為理論、組織理論以及社會網絡方法和社會資本理論在企業管理中的運用,可以為我國企業組織行為管理、人力資源管理實踐提供必要的理論依據。在實際應用上,本研究采用了社會網絡分析學者通常所采用的圖論、QAP分析、MRQAP分析工具,為企業管理者提供了一個分析案例。管理者可結合扎根理論等定性研究方法,進一步探討企業中的人際公民行為問題。本研究使用社會網絡分析去分析組織公民行為,進一步把社會網絡分析方法引入到組織行為學、管理學的研究之中。本研究屬個案研究,結論雖然不能推廣,但其研究方法可推廣至其他同類研究。

參考文獻:

[1] Granovetter, M.S.,Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology,1985,(3):481-510.

[2] Krackhardt, D.& Hanson, J.R.,Informal Networks and Organizational Crises: An Experimental Simulation.Social Psychology Quarterly,1993,(51):123-140.

[3] Organ D.W.,Organizational Citizenship Behavior: The Good soldier Syndrome, Lexington MA: Lexington Books,1988.