剖析科學概念提高學習成效

吳海青

摘 要:在初中科學教學中,概念學習是教學的重中之重,也是學生學習的難點。由于科學概念本身的性質,概念教學相對枯燥乏味,缺乏成效,學生學習也障礙重重,甚至教師自身對概念的理解也缺乏深度,在解題中出現錯誤。本文基于作者在湖州市初中科學教師解題析題比賽中引發的教學思考,以初中科學概念構成的基本特點為出發點,從把握感性特點、提供感性空間,利用漸進規律、充分挖掘“前概念”,緊扣關鍵字詞、把握概念本質,注重系統特點、比較中尋異同,創設運用情境、深化科學概念等幾方面闡述作者在開展科學概念教學方面的做法和體會。

關鍵詞:初中;科學;概念教學;特點

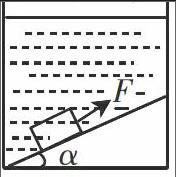

概念是客觀事物的共同屬性和本質特征在人們頭腦中的反映,是事物的抽象。在初中科學教學中,基本概念穿插始終,構成了基本知識的經緯網,它在一定程度上揭示了科學的本質,在整個科學學習中起著基礎性作用。可以毫不夸張地說:學好了科學概念,科學課的學習至少成功了一半。因為初中生理解分析和抽象能力較差,所以教師呈現概念形成的過程,理清概念的內涵和外延在教學中顯得極其重要。在教學中,時常發現一些學生對概念認識不清、理解不透,且這一現象還較為普遍,甚至教師對概念還有很多認識不到位的現象。例如,在湖州市初中科學教師解題析題比賽中有這樣一道選擇題:有一傾角為α的斜面,用力F將密度為ρ1的重物沿斜面勻速拉上去,機械效率為η1。如果將此斜面浸在密度為ρ0(ρ1>ρ0)的水中,將同一重物再勻速拉上斜面,機械效率為η2。如果不計水的阻力,且斜面的摩擦因數(摩擦力與壓力之比)不變,那么( )

A.η1>η2 B.η1<η2

C.η1=η2 D.無法確定η1和η2的大小

很多教師在解答本題時,由于對有用功和總功的概念本質理解不清,導致錯誤率極高。教師對概念的掌握尚且如此,何況學生。科學概念是整個科學知識的核心,是學習科學、理解原理、掌握法則和規律等知識的基礎。因此,教師在教學中靈活運用多種教法、抓好概念教學是提高教學效果,激發學生學習能效的重要手段。

一、初中科學概念構成的基本特點

1.抽象性

我們是如何認識事物的?是從感性認識開始的。就像嬰兒在第一次喊出“媽媽”一詞的時候,并不是對“媽媽”這一概念有多么深刻的理解,而是將一個最容易呼出的詞與最親近的人之間建立了自然的聯系。這種聯系的建立,有本能的引導作用,有學習模仿的因素,是條件反射,也體現了人腦的天然分類能力。科學概念是人們在感覺、知覺和表象有效積累的基礎上,通過分析綜合、抽象概括等思維活動形成的,所以概念給人們的感覺是抽象的。因此,沒有充分的感性認識,就不可能通過思維過程上升到科學概念,也不可能更好地掌握科學概念。因此從這個意義上講,初中科學概念教學應該從提高學生的感性認識著手。

2.漸進性

學生在走進教室前或多或少地帶著一些“先驗經驗”,這些先驗經驗是概念教學的起點,常被稱作“前概念”。美國當代著名認知心理學家奧蘇貝爾在他最有影響的著作《教育心理學:一種認知觀》中說:“如果我不得不把教育心理學的所有內容簡約成一條原理的話,我會說:影響學習的最重要的因素是學生已知的內容。弄清了這一點后,再進行相應的教學。”學生的前概念大多是零散的、膚淺的、片面的,甚至還有錯誤的,有的是學習前形成的,有的是在學習過程中形成的,有待于在教學中不斷地加以甄別、矯正、完善、鞏固、強化。

3.嚴謹性

許多初中科學概念雖不一定嚴密,但都很嚴謹。例如在質量守恒定律的表述上,強調“參加”和“生成”的物質的質量相等,學生在運用該定律解題時經常會犯錯。這一嚴謹性特點同樣地體現在對許多其他規律和概念的表述上,例如,對電磁感應現象的表述時,強調“閉合電路”“一部分”“切割”等詞,無不體現了科學概念的嚴謹性特點。

4.系統性

奧蘇貝爾認為,學習就是建立一個概念網絡,不斷地向網絡增添新內容,為了使學習有意義,學習個體必須把新知識和學過的概念聯系起來,并與學習者現有的認知結構產生相互作用,從而形成更為合理的認知結構。任何概念的學習都不是孤立的,都要和其他概念發生聯系,概念與概念的聯系就形成了命題,而命題是知識意義的最小單元。從這個意義上講,概念教學還應該體現系統性特點。

二、剖析科學概念的幾點做法

1.把握感性特點,提供感性空間

哲學家弗蘭西斯·培根認為:感性認識是知識的基礎。這就決定了要培養學生的能力,必先讓學生積累較為豐富的感性知識和材料,為學生的感性認識上升到理性認識奠定必備的物質基礎。所以我們的教材大多都是從感性素材開始的,內容多為生活中的感性實例,包括觀察和實驗、問題與情境的多種形式的體現,因為它們具有生動性、形象性和具體特征,容易激發興趣和引起思考。例如在講浮力概念時,學生需要有一個“浸在液體中的物體受到一個向上托的力”的感性認識,因此教材中設置了一個向水中下按空礦泉水瓶的實驗。又如在學習大氣壓概念時,我們可以提供這樣的感性材料:將一個剝去外殼的熟雞蛋置于較雞蛋稍小的玻璃瓶口上,雞蛋停在瓶口上不動,接著拿去雞蛋,將酒精棉花點燃后投入瓶內,燃燒片刻,使瓶中空氣稀薄,再將那只蛋置于瓶口上,我們驚奇地看到雞蛋慢慢地被瓶子“吞入”,最后落入瓶中,面對這種意想不到的現象,不但能立即引起濃厚的興趣,而且激發起學生主動探索其中奧秘的積極性,這對理解大氣壓的概念勢必起到“推波助瀾”的作用。教育家夸美紐斯說:“教學不應始于對事物的語言說明,而是始于對事物的觀察。”“知識的開端永遠必須來自感官。”因此,提供感性空間增加學生感性認識,對提高教學效果和開發學生創造能力,加強素質教育,提高學生科學素養具有重要意義。

2.利用漸進規律,充分挖掘“前概念”

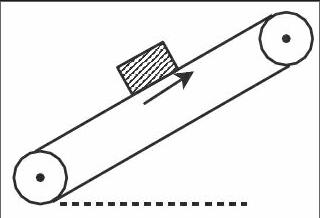

《科學課程標準》指出:“必須關注學生原有認識對科學學習的影響,借助各種教育資源,引導學生認識原有經驗的局限性,主動構建科學知識,學習科學方法,發展科學探究能力,培養科學態度、情感和價值觀,了解科學技術與社會的關系。”學生對科學現象的表象認識在他們進入課堂之前就已在頭腦中存在了,并在這些認識的基礎上形成了他們自己的思維體系。這種在學生系統地學習科學知識之前所具有的想法被人們稱之為“前概念”(preconception)。當然這種概念往往是指關于某一對象的觀點或看法。比如“水往低處流”便是一個概念。這些前概念中,大多是感性的,膚淺的,有些是科學的,但是更多的則是違背科學規律的,因此前概念又常常被稱為“錯誤概念”。比如在生命科學中,學生在日常生活中看到植物的根通常是埋在地下的,于是認為植物埋在地下的部分就是根,我們在此基礎上只要加以適當糾正:植物埋在地下的部分還可能是莖,例如馬鈴薯就是地下變態莖,告訴學生根和莖的本質區別:莖有節而根無節。再如:在實際生活中我們將木塊在桌面上推一下,木塊會在桌面上運動,但因為受到桌面摩擦力的作用木塊會最終停止運動,將手掌壓在桌面上并慢慢地滑動,手掌能感受到桌面對它的阻礙作用,這些現象無不讓學生認為摩擦力總是阻礙物體運動的,但我們不必為學生的這種定性思維感到苦惱,只要在學生的這種“錯誤概念”的基礎上進行適當的例證進行引導糾正即可。如右圖中的工件被傳送帶勻速地由低處送往高處,由于傳送帶是傾斜的,工件受到的重力和支持力不在同一條直線上,無法平衡,假如皮帶很光滑,則工件將沿皮帶向下滑,正是由于存在皮帶對它斜向上的摩擦力,才使工件得以向上運動。

任何新概念的建立肯定是在前概念的基礎之上的,教師首先要尊重學生的前概念,不能武斷地否定掉學生的一些“不科學”的前概念,否則會挫傷學生的積極性,讓他們失去學科學的信心和興趣。讓學生充分表達,充分暴露他們的前概念,同時要改變學生錯誤的前概念。

3.緊扣關鍵字詞,理解概念本質

科學概念都是用簡練的語言高度概括出來的,其中一些字詞都是經過認真推敲并有其特定意義的,它往往提示了概念的本質特征,是概念的關鍵字詞。俗話說“打蛇要打七寸”,要理解概念的本質,必須從理解關鍵字詞入手。強調不僅能引起學生的注意,而且能引發學生的思維,使學生更容易把握住其中的關系,把學生的思維引向深入。例如,生命科學中的相對性狀概念:同種生物同一性狀的不同表現類型,其中“同種”“同一”四個字,需強調。又如有用功,定義是為達到某種目的必須做的功,這一概念的理解關鍵在于“有用”二字上,有用就是做功的目的,所以簡單說有用功就是為完成既定目的所做的功。再如力的概念:力是物體對物體的作用。概念雖簡單,但這個定義卻深刻揭示了力的本質,其中的兩個“物體”和“作用”便是概念的關鍵。我們可以從以下幾個方面去理解:(1)力不能離開物體而存在,沒有物體是沒有力可言的。(2)任何一個力都涉及兩個物體,力不是物體的屬性,而是兩個物體的相互作用,一個叫施力物體,一個叫受力物體。(3)“作用”并不等于接觸,接觸不一定有力的作用。(4)力的作用是相互的,例如雞蛋敲擊石頭,雞蛋對石頭有一個作用力,同時雞蛋也受到石頭的反作用力,正是這個力的存在,才使雞蛋敲擊石頭時自己會破碎。從這個意義上來說,力總是成對出現的,在同一個作用過程中,施力物體同時也是受力物體。講清概念中關鍵的字和詞,有利于學生對概念的正確理解,從而把握概念的本質。

4.注重系統特點,比較中尋異同

如果把科學比喻成一座大廈,那么概念就是這座大廈的鋼筋框架,這些框架縱橫交錯,或平行,或垂直,或纏繞,或多或少存在相互的聯系。在初中科學教材中,有不少概念,它們要么在字面表述上、內涵上,要么在過程上有些相似,學生在學習時由于未能正確地對其加以區別,往往容易混淆。利用概念的相互聯系和區別,通過不同形式的比較求異同,可以使概念更清晰,更能掌握概念的本質屬性。例如在傳染病中,攜帶病原體的動物究竟屬于傳染病的哪一環節呢?關鍵在于正確區分“傳染源”和“生物媒介”兩個概念,傳染源是體內有病原體生長和繁殖,并可將病原體排出的人或動物。分析可知,體內攜帶有病原體,并因此已經發病或即將發病的人或動物都屬于傳染源;生物媒介是可以攜帶病原體,但并不會染上相應的疾病,且能通過自身的活動將病原體從傳染源傳給易感者的生物。通過比較我們可以發現傳染源和生物媒介都攜帶有病原體,但生物媒介自身不會染上相應的疾病,且能通過自身的活動將病原體從傳染源傳給易感者。利用系統性特點,通過比較找尋概念的異同點,可以使我們更加深刻地理解概念,從而更好地為解題服務。

5.創設運用情境,深化科學概念

概念學習的終極目標是運用概念聯系實際或解決具體問題,在此過程中,概念才得以鞏固、深化和活化。在教學過程中要會學生正確運用已有的概念去分析、處理和解決生活中的實際問題,提高學生分析、解決科學問題的實際能力,所以運用是使學生把學到的知識轉化為能力的關鍵。例如,在學習了“慣性”和“摩擦”以后,向學生提問:如果錘頭從木把上脫落,用什么辦法把錘頭裝牢?道理如何?讓學生運用學過的慣性、摩擦等知識解決這一簡單的實際問題,并分析、說明它的道理。給學生提供運用概念的機會,讓他們將抽象的概念“返回”到具體的現實中去,勢必能進一步鞏固概念,達到概念學習的升華。

總之,概念教學是初中科學教學的重要環節,學生掌握扎實的科學知識和樹立良好的科學素養,離不開對科學概念的正確理解。因此,我們在教學中應高度重視概念教學,以初中科學概念構成特點為出發點,采取有效的教學措施,深化概念的學習,提升學生的科學素養,為培養具有高素質的社會人才奠定基礎。

參考文獻:

1.義務教育課程標準實驗教科書科學教學參考書(7~9年級).浙江教育出版社.

2.吳予塵.初中生命科學概念教學芻議[J].科學教育,2010(1):28-29.

3.修紹虎,趙立竹.初中物理概念教學中轉化前科學概念負遷移的策略[J].現代中小學教育,2010(10):42-46.

4.閻金鐸.田世昆.中學物理教學概論.高等教育出版社,1991.5.

(作者單位:浙江省安吉縣天荒坪鎮中學)