麻城市枳椇群落特征研究

騰家喜 周志祥

摘 要:采用樣地調查法,對麻城市五腦山林場枳椇群落特征進行分析,結果表明:該群落為以枳椇為優勢種的單優群落,含維管束植物39科54屬56種,這些屬可劃分為10個分布區類型,表現為從亞熱帶向溫帶過渡、具有南北交融的特點;群落植物生活型以高位芽植物為主,地面芽植物次之;枳椇群落結構復雜,可分為喬木層、灌木層和草本層,層間植物豐富;由于人類活動的干擾,群落喬木層多樣性較低,表現出明顯的次生性,該群落亟待科學有效地保護。

關鍵詞:枳椇;群落結構;生活型;物種多樣性;麻城市

中圖分類號: S718.5文獻標識碼: A文章編號: 1004-3020(2016)02-0009-04

Abstract: The sample survey method was adopted to analyze Hovenia acerba community characteristics in Macheng City Wunaoshan Forest Farm, and the results showed that the community definite Hovenia acerba as the dominant species of single communities, included 56 species 54 genera and 39 families, these could be divided into 10 areal types, performance for the transition from subtropical to temperate zone, had the characteristics of the north and south blend; Community species life form was given priority to with phanerophyte, hemicryptophyte take second place; Hovenia acerba community structure was complex, it could be divided into three layers of tree layer, shrub layer and herb layer, interlayer plant was rich; Due to the interference of human activities, community diversity of tree layer was low, it showed obvious secondary property, the community needs to be scientific and effective protection.

Key words:Hovenia acerba; community structure; life form;species diversity; Macheng City

枳椇Hovenia acerba又名拐棗、雞爪梨、木室、龍棗、長壽果,鼠李科枳椇屬植物。生長快,適應性強,是一種綜合價值極高的珍稀樹種[]。枳椇在我國以長江流域分布最多,長江以南地區和華北南部也很普遍,主要分布在陜西、四川、重慶、湖北、湖南、江西、江蘇、浙江、福建、廣東、安徽、河北、河南等省(市),以陜、川、渝量多質佳\[2]。印度、韓國、日本、尼泊爾、不丹、緬甸北部也有分布\[3-4]。目前對于枳椇的研究主要其中在枳椇的資源分布、化學成分、藥理活性和育種栽培方面\[5-10],枳椇群落生態學特征相關的研究鮮有報道。

枳椇在麻城市境內分布廣,資源量較大,但多為野生或農家品種,散生居多,很少見到大面積的枳椇群落。近年來在麻城市的種質資源清查與收集過程中,發現五腦山林場尚存有一處面積較大的枳椇群落。通過對其物種組成、群落結構、物種多樣性進行分析,有助于了解麻城市枳椇群落的基本特征,可為湖北地區枳椇資源的保護及可持續利用提供科學依據。

1 研究區概況

五腦山林場地處麻城市西北部,亞熱帶大陸性濕潤季風氣候,江淮小氣候區,年均日照時數2 036.7~2 153.1 h,太陽輻射量108.2~133.3 kCal;年均溫度16.1 ℃,1月為最冷月,平均氣溫2.8 ℃,7月為最熱月,平均氣溫為28.5 ℃,活動積溫為5 544.7 ℃,有效積溫為4 161.7℃;年降雨量為1 156.1 mm,無霜期為238 d。植被以亞熱帶常綠闊葉林為主,還分布大量的落葉闊葉林、常綠落葉闊葉混交林、針葉林和山頂灌叢。麻城市僅發現五腦山林場有一處尚保存完好的枳椇群落,面積約1 000 m2。

2 研究方法

2.1 樣地設置與調查因子

運用標準樣方法在枳椇群落中設置3個20 m×20 m的樣方,樣地坐標為東經114.584°,北緯31.142°;海拔151.4 m。在樣方內調查胸徑大于2.0 cm所有喬木的種名、胸徑、樹高、枝下高、冠幅,并設置5 m×5 m灌木樣方和1 m× 1 m草本樣方各4個,統計植物種名、多度、蓋度、頻度,同時記錄環境因子,如海拔、坡向、坡度等。

2.2 數據處理

鑒定樣方標本到種,統計科屬種數及其組成。按吳征鎰中國種子植物屬的分布區類型[1]劃分標準分析群落的區系組成。按丹麥生態學家RaunkiaerC.的生活型分類系統統計枳椇群落物種的生活型,并以此劃分群落的層片結構[2]。通過相對密度、相對頻度和相對優勢度計算出喬木層的重要值(灌木、草本以相對蓋度和相對頻度計算)。然后分析群落的Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener物種多樣性指數、Simpson指數和均勻度指數[2],公式如下:

①Margalef物種豐富度指數:Dma=(S-1)/lnN;②Shannon-Winner多樣性指數:H'=–∑Pi×lnPi;③Simpson多樣性指數:Ds= 1 -∑Pi2;④Pielou均勻度指數: J= H'/LnS。式中: Pi表示第i個物種的個體數與群落總個體數之比:Pi=Ni/N;Ni為第i種的個體數;N為樣地中所有物種的總個體數;S為樣地中總物種數。

3 結果與分析

3.1 枳椇群落物種組成及區系分析

根據樣方調查資料統計,麻城市五腦山林場枳椇群落共有維管束植物56種,隸屬于39科53屬,其中蕨類植物4科4屬4種,單子葉植物7科8屬8種,雙子葉植物28科41屬44種。群落中含種數較多的科僅有菊科Compositae 8種。此外,在科屬組成上,只含1種的科有27科,占總科數的69.23%;只含1種的屬有50屬,占總屬數的94.34%。可見,麻城五腦山枳椇群落的植物種類豐富,種數較多的科只有菊科,科屬組成較分散,具有亞熱帶植物群落科屬組成的一般特征。

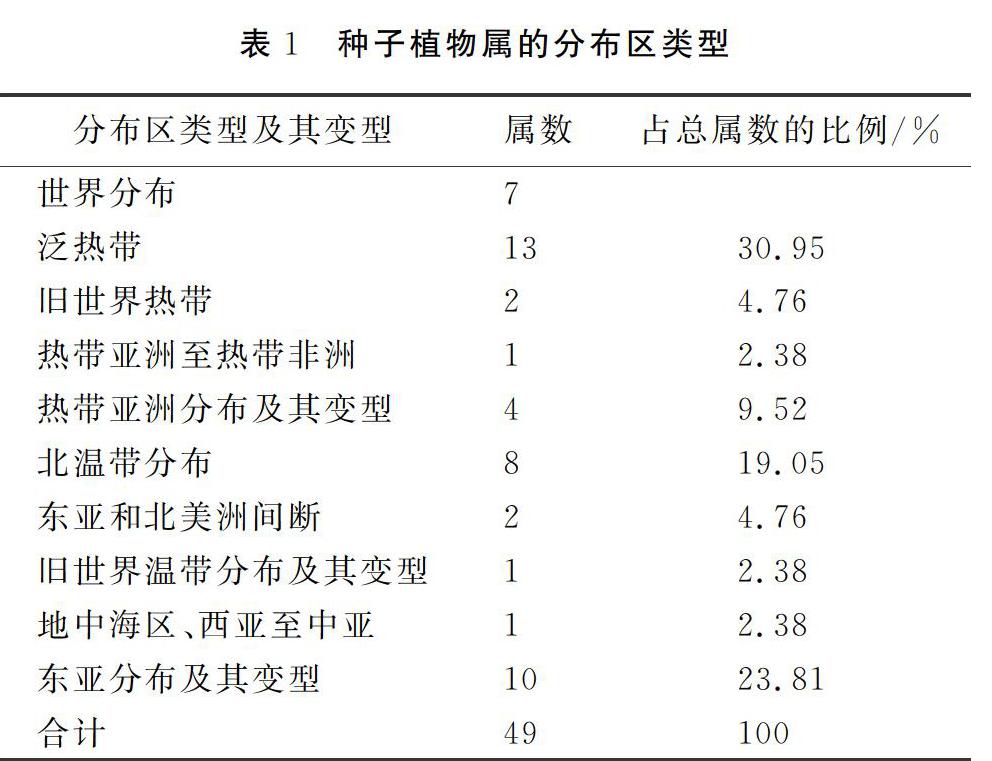

根據吳征鎰種子植物屬的分布區類型劃分標準,麻城五腦山枳椇群落種子植物屬可歸為10個分布區類型(表1)。在49屬種子植物中,世界分布屬有7屬;屬于熱帶成分的有20屬,占47.62%,其中泛熱帶分布及其變型最多,有13屬,占總屬數的30.95%;其次是熱帶亞洲分布及其變型,占9.52%;再次是舊世界熱帶分布及其變型,占4.76%;三者共占總屬數的45.24%。溫帶類型的有22屬,僅占總屬數的52.38%,其中以東亞分布及其變型最多,有10屬,占23.81%;其次是北溫帶分布,有8屬,占19.05%。麻城市五腦山林場處于中亞熱帶偏北的亞熱帶和溫帶過渡區,區系表現為從亞熱帶向溫帶過渡、具有南北交融的特點,區系性質與本研究區域所處的地理位置較吻合。

3.2生活型

生活型是植物對外界環境長期適應的結果,通過分析群落的生活型組成,能夠看出該群落所在地區的環境特點[3]。從表2中可看出:高位芽植物和地面芽植物是枳椇群落的主要植物類型,分別有25種和20種,占總種數的44.64%和35.71%。高位芽植物占優勢,地面芽植物次之,反映了枳椇群落所處環境夏季炎熱多雨,并且有一個較長的寒冬的氣候特點。

3.3 群落的結構特征

3.3.1 空間結構

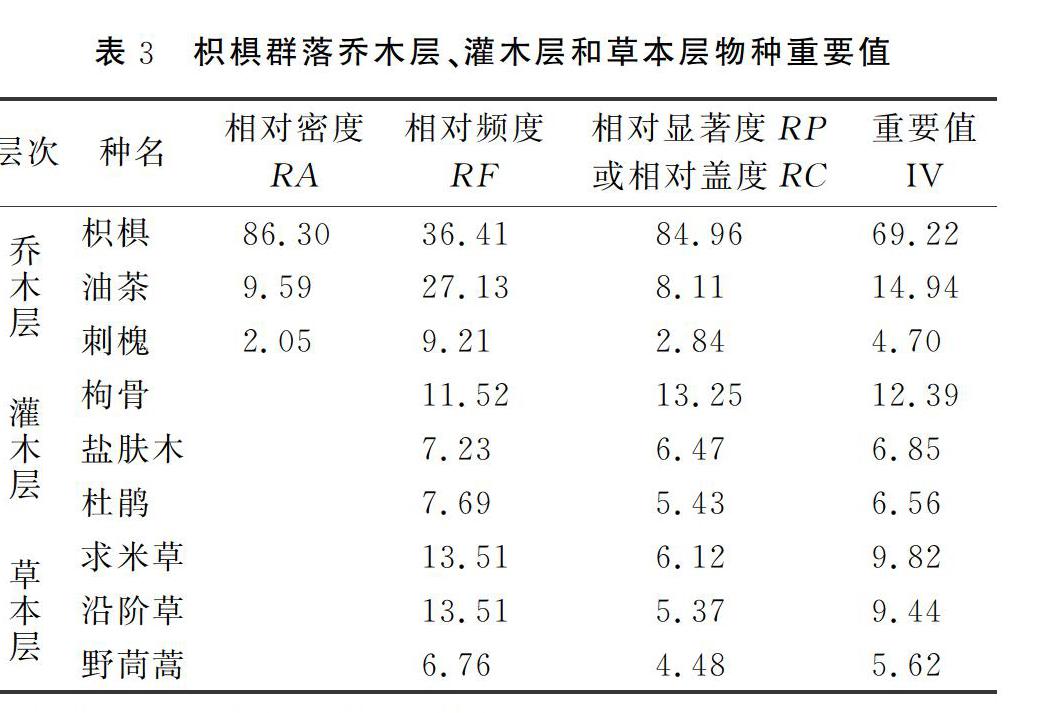

麻城市五腦山林場枳椇群落垂直結構較為復雜,成層現象明顯,可分為喬木層、灌木層和草本層3個基本層次。從表3可以看出,喬木層由枳椇單優構成,枳椇重要值為69.22%,平均高11.1 m,最高14.9 m,伴生種有油茶和刺槐。灌木層高度集中在1~3 m,主要種類有枸骨Ilex cornuta、鹽膚木Rhus chinensis、杜鵑Rhododendron simsii、山胡椒Lindera glauca、茶Camellia sinensis等,其中重要值達到10%的僅枸骨1種。草本層較為豐富,高度在80 cm以下,主要種類有:求米草Oplismenus undulatifolius、沿階草Ophiopogon bodinieri、野茼蒿Crassocephalum crepidioides、香附子Cyperus rotundus、海金沙Lygodium japonicum、貫眾Cyrtomium fortunei等,其中求米草和沿階草的重要值分別為9.82%和9.44%,兩者在群落中草本層的地位較為顯著。

除喬木層、灌木層和草本層外,枳椇群落的層間植物種類也十分豐富,共有12種,占到總種數的21.43%,大多攀援或纏繞在樹木上,或匍匐于地面及巖石上。主要種類有牛尾菜Smilax riparia、木防己Cocculus orbiculatus、千金藤Stephania japonica、三葉木通Akebia trifoliata、絡石Trachelospermum jasminoides、羊乳Codonopsis lanceolata、何首烏Fallopia multiflora、杠板歸Polygonum perfoliatum、爬藤榕Ficus sarmentosa、薜荔Ficus pumila、地錦Euphorbia humifusa等。

3.3.2 數量特征

枳椇群落喬木層郁閉度為0.95,群落內部的優勢喬木種枳椇分布較為均勻,部分伴生種在群落內部呈零星分布。灌木層蓋度較小,為40.0%,優勢種為枸骨,另外群落內枳椇幼苗表現出簇狀分布狀態。草本層蓋度約為20.0%,分布較為稀疏且很不均勻。

3.4 群落的物種多樣性

群落物種多樣性指數是群落中種數及其均勻度的綜合指標,它能有效地表征生物群落和生態系統結構的復雜性。物種多樣性指數愈高,則群落更復雜,更能抵抗外界的影響,具有更高的穩定性[4]。從表4可以看出:枳椇群落草本層和灌木層物種豐富度、物種多樣性均高于喬木層,其結果表明,枳椇群落在遭受了一定程度的干擾后,尚處于恢復階段,多樣性指數較低,結構不穩定,表現出明顯的次生性。

4 結論與討論

麻城五腦山枳椇群落共有維管束植物39科53屬56種,植物種類豐富,種數較多的科只有1科,科屬組成較分散,具有亞熱帶植物群落科屬組成的一般特征。群落植物屬區系以泛熱帶分布及其變型和北溫帶分布為主,表現為從亞熱帶向溫帶過渡、具有南北交融的特點,區系性質與本研究區域所處的地理位置較吻合,該結論與劉鵬[5]1993年研究大別山植物區系特征的結果一致。

麻城五腦山枳椇群落高位芽植物占優勢,地面芽植物次之,反映了枳椇群落所處環境夏季炎熱多雨,并且有一個較長的寒冬的氣候特點。這與同處該緯度的安徽紫蓬山[6]栓皮櫟群落植物生活型相似度較高,均是高位芽和地面芽植物占主導地位,且兩者植物數量相差不大,說明緯度對植物生活型具有重要影響。群落垂直結構較明顯,喬木層主要由枳椇單優構成,群落內部的灌叢和草本植物分布不均勻。

枳椇群落草本層和灌木層物種豐富度、物種多樣性均高于喬木層,群落多樣性主要受灌木層和草本層影響,多樣性明顯低于熱帶地區[7]。其結果表明,枳椇群落在遭受一定程度的干擾后,尚處于恢復階段,多樣性指數較低,結構不穩定,表現出明顯的次生性[8]。另外該枳椇群落所處生境土壤瘠薄、巖石裸露,也會造成該群落物種多樣性較低。

目前,麻城五腦山林場已創建成國家級森林公園,但很多設施和景點仍處于建設狀態,該枳椇群落就分布于建設中的“花果山”附近,在后期建設中應予以重點保護。

參 考 文 獻

[1] 黃雯,林富聰,張慶美. 珍稀樹種枳椇研究現狀與應用前景[J]. 福建熱作科技,2010,35(3): 44-48.

[2]王朝霞. 珍稀樹種枳椇的生態習性及繁殖栽培與利用[J]. 黑龍江農業科學,2008(5):105-107.

[3]陳藝林.中國植物志48卷[M].北京:科學出版社,1982:88.

[4]申向榮,張德志.枳椇屬植物的研究進展[J].時珍國醫國藥,2007,18(6):1351-1355.

[5]Park YS, kim HS, Lee HY, et al. Method forpreparation of Hovenod-ulino,l an active ingredient of fruit Hoveniadulcisandalcoholysis or hang-over inhibitor containing thereof:KR: KR 2002086963[P].2002-11-21.

[6]麻文禮. 枳椇在武夷山的分布及育苗技術研究[J]. 林業實用技術,2003(9):5-6.

[7]于斌如,湯銀紅. 枳椇子的研究進展[J]. 時珍國醫國藥,2004,15(9):608-609,610.

[8]何濤,杜瀛琨,藍倫禮,等. 枳椇子的研究概況[J]. 云南中醫中藥雜志,2009,30(5):64-66.

[9]李斌超,馬得草,朱鵬宵,等. 枳椇育苗技術[J]. 現代農業科技,2011(2):256-257.

[0]徐輝,趙磊,徐軍,等. 枳椇栽培技術[J]. 現代農業科技,2013(12):149.

[1]吳征鎰.中國種子植物屬的分布區類型[J].云南植物研究,1991(增刊Ⅳ):1-139.

[2]李俊清.森林生態學[M].北京:高等教育出版社,2006:300-303.

[3]薛建輝.森林生態學[M].北京:中國林業出版社,2006:136-137.

[4]蔡晟,劉學全,張家來.鄂西三峽庫區大老嶺珍稀樹木群落特征研究[J].應用生態學報,2000, 11(2):165-168.

[5]劉鵬. 大別山植物區系及南坡和北坡相關性研究[J].廣西植物,1993,13(3):225-233.

[6]程紅梅,楊青山,吳旺寶,等. 安徽省紫蓬山栓皮櫟林的物種組成及更新特征[J]. 浙江大學學報(農業與生命科學版),2012(5):639-646.

[7]方全,劉以珍,林朝暉,等.云居山栓皮櫟群落特征及多樣性研究[J]. 植物科學學報,2015(3):311-319.

[8]駱文華,毛世忠,丁莉,等.瀕危植物廣西火桐群落特征研究[J].福建林業科技,2010,37(4):6-10.

(責任編輯:鄭京津)