廣州市城管執法信息化建設研究

王磊

摘 要:城管執法信息化運用現代管理技術和信息化技術,管理整合數字資源,規劃流程管理,以構建城市有效管理的長效機制。目前,廣州市城市管理綜合執法信息化基礎設施已初具成效,構建起了城管基礎網絡平臺和城管信息資源庫,執法信息化應用中的亮點也逐步凸顯。廣州市打造信息化、數字化的城管執法體系,以形成“智慧城管執法”基礎構架,以完善城市管理信息化體系,推動廣州市城管執法進一步實現公正、文明、高效為目標,服務城市管理,力求在深化城市治理、維護社會穩定和諧上實現新突破。但是,在廣州數字化城市綜合執法建設的過程中,仍然存在如城管綜合執法體制不順、執法信息化水平發展不平衡等亟待解決的問題,廣州城市管理綜合執法信息化體系建設需進一步完善。

關鍵詞:城管執法信息化;城管執法;信息化建設

中圖分類號:D631.43;D035 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)32-0070-02

1 廣州市城管執法信息化建設現狀

1.1 信息基礎設施初具成效

1.1.1 城管基礎網絡平臺

廣州市城市管理基礎網絡平臺包括廣域專網和局域網兩級平臺,其中,廣域專網是依托廣州市電子政務外網構建而成,目前主要為數字城管系統提供支撐服務,城管廣域專網平臺,實現了市城管局與一圈層各城管局的互聯互通,并將逐步向二、三圈層各區(市)縣城管局延伸、覆蓋;市、區兩級都已建成內部局域網絡平臺,為應用系統的可靠、穩定運行提供了基礎保障。

同時,通過城管網絡與公安視頻監控平臺、市政務呼叫中心、GIS管理和服務平臺等資源實現了對接和資源共享。

1.1.2 城管信息資源庫

建立了廣州市城市管理數據庫群,實現多行業、多領域數據整合,市、區共享數字城管核心數據庫;道路橋梁管理方面,已經開始從橋梁數據資源庫建設逐漸向城市道路數據庫擴展;城管門戶網站數據庫也在信息發布、在線服務過程中不斷豐富和完善。

1.2 執法信息化應用亮點初現

1.2.1 廣州市數字城管信息系統

數字城管系統在市、區兩級系統應用軟件建設方式上采取了統一物理平臺、邏輯分級的應用模式,市、區共享一套核心數據庫和應用軟件,提高了系統的規范化水平和運行效率,實現了監管分離,統一建設,分級管理,市、區協同的數字化城市管理體系。

1.2.2 城管局門戶網站

廣州市城管局按照市政府辦公廳和市信息辦的要求,對城管門戶網站進行了升級改版,一是補充和完善了政務公開的內容,二是突出為民服務的政府網站宗旨,三是提高了公眾參與的能力,達到了宣傳城市管理工作,提升城管形象的目的。

1.3 區縣城管局執法信息化應用快速推進

1.3.1 圈層數字化城管建設和應用

目前在市級和一圈層區域實現數字化城管全覆蓋,在數字城管的平臺上率先實現城管車輛數字化管理(主要包括城管車輛GPS管理系統、車輛油耗監測管理系統)和垃圾壓縮站監控系統。

1.3.2 二三圈層數字化城管建設和應用

二圈層各區市縣數字城管平臺建設納入目標任務,明確了組織機構,建設資金已落實,其中,溫江區已經進入系統安裝、調試階段,其他區進入設備采購階段。二圈層數字城管平臺的建成將實現中心城區、近郊區數字化城管一體化。在未來幾年內,廣州市三圈層的區(市)縣城管也將納入這個管理網絡,從而在全域廣州范圍將實現數字化城管全覆蓋。

2 廣州市城管執法信息化建設中存在的問題和需求

2.1 執法信息化觀念意識有待提高

城管部分工作人員對信息化建設認識不足,重視不夠,真正身體力行去應用的少。

2.2 統籌規劃需要加強

市、區兩級均不同程度的存在信息化規劃相對薄弱的問題,對城管系統的各級信息化建設,缺乏統一規劃和行動計劃,致使一些已建信息化應用系統的協同效應和整體效益沒有最大限度的發揮出來,難以爭取國家、地方財政的支持,致使信息化建設資金不足、投入力度不夠。

2.3 城管信息資源的開發利用和整合共享不足

目前城管局多數行業管理處室和局屬單位仍沒用建立起相應的行業管理信息系統,行業管理仍然處在手工、單機處理模式階段;沒用服務于全市城管系統的統一協同辦公平臺,難以滿足當前和今后城市管理和服務的需要,也無法向區縣有效的延伸、共享;已經建成的數字城管信息系統資源還沒有用足用夠和充分拓展延伸。

2.4 執法信息化水平發展不平衡

市、區兩級城管信息化建設都已全面開展,但受外部環境和自身條件所限,信息化建設和應用水平參差不齊,部分二、三圈層城管與市局和中心城區城管局的信息化意識、基礎和應用能力及水平上還存在一定差距。基層城管執法信息化還有待加強,基層城管執法隊伍的信息化設備配置不足,執法人員缺乏必要的實時傳輸設備,如相關視頻設備、執法通、帶執法監控平臺的機動車等。

2.5 城管綜合執法體制不順

體制問題是制約城管綜合執法工作進一步發展和完善的一個核心問題。當前,廣州市城管綜合執法存在的體制問題主要表現在兩個方面:缺乏上級統籌協調機制。目前中國的城市管理與其它管理有個明顯的區別就是缺乏上級統籌協調。城市中設有城管部門,但上至省、國家卻沒有城管部門,城高管理部門得不到上級部門的統籌和指導,體制上存在不順現象。廣州市內區城管執法建設不太統一,市原有城管委、城管綜合執行局兩個機構,這兩個機構開始合并,有的區最就是城管理與城管執法合在一起(白云區),與現在市的發展思路比較一致。有的區進行綜合行政執法改革,實行一個信息平臺、一支執法隊伍(荔灣區),與市城管存在體制上的不一致,市城管綜合執法與荔灣區城管難于對接。

3 構建廣州市城管執法信息化建設的總體框架和 體系

3.1 總體框架

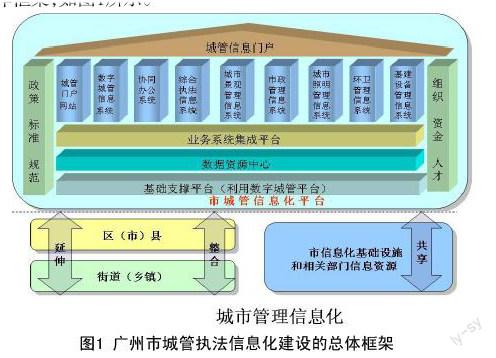

城管執法信息化以服務城市管理為目的,信息資源開發利用為主線,信息基礎設施為支撐,規范標準、組織管理、資金和人才為保障,推進廣州市城管執法信息化建設,廣州市城市管理執法信息化總體框架構成可概括為“1312”,即:一個目標、三個層次、十二個工程構成,即以提升城市管理能效和服務水平為目標,分三個層次進行信息化建設,通過十二個工程項目的實施來落實規劃、實現目標。框架作為一個統一的整體,在一定時期內相對穩定,具體內涵將隨著外部環境和內部條件的改變而適當調整變化,在總體框架指導下,各部門結合業務實際,突出重點,分工協作,共同全面推進城市管理執法信息化建設和應用,為城市管理工作服務。廣州市城管執法信息化建設的總體框架,如圖1所示。

3.2 信息化體系

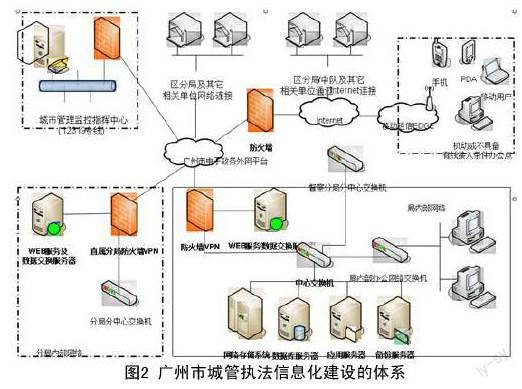

以城市管理業務流、信息流為核心,按照統一規劃、分級管理、集約建設、資源共享、屬地化管理的要求,優化業務流程,整合數據資源,形成兩級平臺、三級管理、三級網絡的城市管理執法信息化體系,即 “233”體系。“兩級平臺”是在市和區(縣)建立兩級信息化應用平臺,“三級管理”是以市級為中心,實現市、區(縣)和街道(街道)三級協同管理;

“三級網絡”是依托廣州市電子政務外網,建立連接市、區(縣)、街道(鄉鎮)的三級信息網絡,完成城管數據信息的快速交換和處理反饋,保證管理到位、執行快捷。廣州市城管執法信息化建設的體系,如圖2所示。

4 廣州市城管執法信息化建設的措施

4.1 推進城管執法信息化規范建設

進一步理順市、區、鎮(街)城管體制機制,加大培訓力度,提高城管隊伍素質,對各級城管隊伍實行規范化、標準化、專業化建設。引進第三方法律機構對城管績效評估,特別是對城管執法的各個環節、程序、適用法律和工作效率等進行評估。

在對城管事件采集錄入情況的基礎上,對重點道路的流動攤販、夜間大排檔、市政設施、環衛設施等全市基礎設施資料進行詳實的調查摸底和上圖入庫,不斷完善城市管理數據基礎。

4.2 夯實城管執法信息化裝備配備

行政執法需要現代化科技手段來保障。信息化技術能進一步提高各城管執法隊伍在開展行政執法中的調查取證能力,提高執法效能。城市管理工作涵蓋面廣,對象復雜,而相對的,如果城管執法裝備不能適應當前城市管理的需要,很難適應新形勢下開展行政執法工作,制約了查處各類行政違法案件的及時性,客觀上增加了收集證據的難度,同時,通過現代化住處技術設備,能更好的監督執法過程,使執法更加規范公正。

4.3 推進城管電子政務建設

電子政務正逐步成為我國規范化服務型政府建設的重要內容,電子政務應用開發越深,解決的問題就越多,作用就越大。城管系統需要科學規劃城管電子政務建設,加強在線審批、行業管理、綜合執法、辦公自動化等應用系統的開發和應用深度,提高城管效能、降低行政成本,擴大信息渠道,推進城市管理水平的提升。

4.4 構建全市統一的綜合執法業務平臺

具體建設內容:一是建設綜合執法統一業務系統。市、區、街各級執法部門的所有案件查處、審理和督辦在系統進行登記管理,并依據有關法律法規和系統設定的案件處理流程,實現從立案受理、調查取證、案件審批、執法文書打印、處罰處理、強制執行和結案歸檔等全過程的網上辦理,增強執法透明度,提升規范化執法水平,提高辦案效率。二是建設移動執法系統(執法通)。面向基層綜合執法隊執法人員,基于智能移動手持終端(PDA手機或平板電腦),開發實現信息查詢、巡查上報、證據采集、案件處理、GPS定位、對講通信和地圖導航等服務功能,提高綜合執法現場處置效率和緊急響應能力。三是建設綜合評價系統。在綜合執法工作的量化考核模型基礎上建設綜合評價系統,實現各級單位和個人的量化考核,建立以綜合評價為內容的量化考評體系。四是建設輔助支持系統。實現文書法規信息管理以及配套的系統管理模塊。

4.5 開發民生服務城管APP軟件

方便市民及時掌握公園、廣場、綠道、公廁等信息,政府與公民協同共治,形成齊抓共管的“大城管”格局。

參考文獻:

[1] 謝偉.城市管理綜合執法工作的困境和出路——以廣州城管建設為

例[J].廣州城市職業學院學報,2012(1).

[2] 張菊梅.以大部制改革促進城市管理信息化——基于廣州城市建設

管理監控指揮中心的分析[J].廣州大學學報,2013(2).

[3] 池朝興.城市管理使城市更加美好——廣州市城管委城市管理轉型

升級城市[J].城市管理與科技,2012(3).