構成藝術課程教學中的問題與對策

丁雅晴

(安徽大學 藝術與傳媒學院,安徽 合肥 230011)

?

構成藝術課程教學中的問題與對策

丁雅晴

(安徽大學 藝術與傳媒學院,安徽 合肥230011)

摘要:藝術設計專業中的三大構成是一門重要的專業基礎課程。在實際教學過程中,構成藝術這門學科的基礎地位未得到應有的重視,教學內容、課時安排及學生的評價標準不合理等問題存在,這給課程教學帶來一定的困難。該文嘗試從調整專業教學內容、創新教學方法、培養學生創造性思維、增加學生平時成績的權重等方面提出了建議,對完善國內高校構成藝術課程的教學進行了一些探討。

關鍵詞:構成藝術;教學;創新思維;傳統文化

0引言

世界上最早設計教育通行的專業基礎課由包豪斯創立,平面、立體、色彩的研究被包豪斯獨立成體系。在20世紀80年代初,我國設計教育界從國外引進了“三大構成”的教學體系。從此,平面構成、立體構成、色彩構成共同組成了設計教育的基礎[1]。構成藝術是研究形式和造型規律的基礎課程,單純化、抽象化和高度概括的形式美是構成的基本特征。對這些基礎特征的認識,是從事任何藝術設計都應具備的能力。就像學習寫文章時,必須先學習單詞、造句、文法,并了解不同的體裁,才能著手寫作―樣。如果這個階段對基礎知識的學習不夠深入、精細,在今后的設計創作活動中必然寸步難行。鑒于構成藝術課程在藝術設計教育中扮演著如此重要的角色,有必要對于目前的構成教學存在的問題進行反思,以適應不斷變化更新的知識結構。

1教學過程中存在的問題

1.1教學內容缺乏針對性

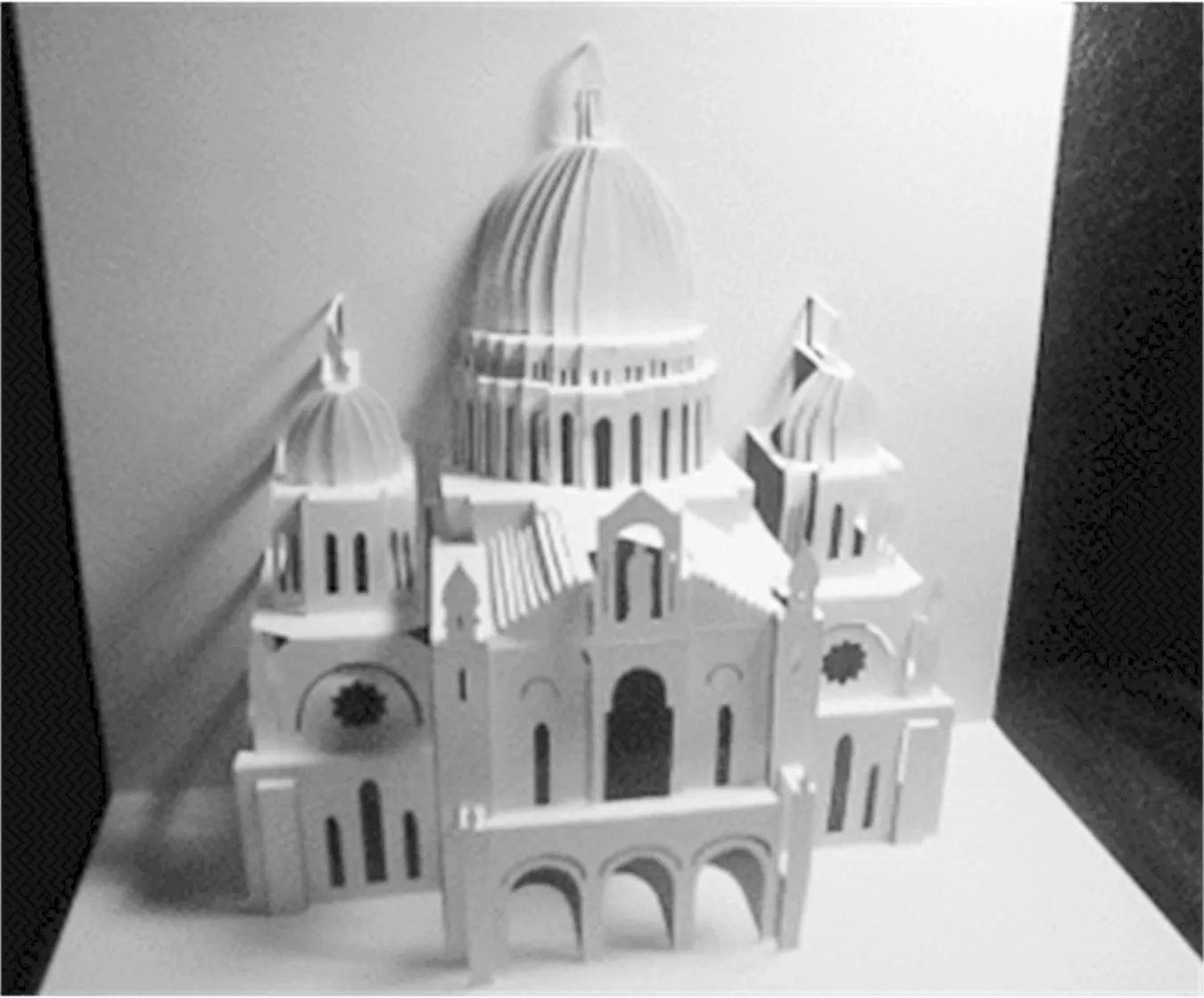

從目前市面上已有的構成藝術教材來看,內容往往是一套標準化的流程,這種編排很難體現不同專業的 “個性” 需求[2]。視覺傳達專業是平面設計,主要從事包裝、廣告、平面設計等工作。而環藝專業是空間的,主要分為室內設計和室外設計。構成教學的每個知識點都要為學生所學專業服務,以體現出實用價值[3]。在實際教學中,教材并沒有針對授課學生所學的平面設計專業在內容上有所偏重,學生不知道構成學原理如何與平面設計相結合。長期反復進行同樣的課題訓練內容,如色彩構成中的單色推移、立體構成中的半立體紙浮雕練習等(圖1),已成為市面上大部分構成教材的“保留節目”[4]。這種不能反映藝術設計的時代發展性的僵硬教學,不利于學生創新思維的培養。

圖1 半立體紙浮雕(網絡資源)

1.2課程設置不合理

大部分高校把平面構成、色彩構成、立體構成每學期分開授課,導致三大構成課程被獨立開來、缺少聯系。部分院校意識到了把構成教學分割開來的弊端,于是開設了包含三大構成內容的構成藝術課程,但是也存在著問題。構成的教學總課時被壓縮,課時安排快餐化。比如專升本學生開設的構成藝術只安排了42個學時,是為期3周的單元制授課。由于時間相對較短,學生們的基礎層次不齊,導致大部分學生不能及時地吸收和消化所學的知識[5],留給學生思考和創作的時間和空間明顯不夠。

1.3教學模式單一

傳統的授課模式是老師在講臺講,學生在下面聽,教師只顧在規定時間內完成教學內容,沒有考慮學生是否真正掌握及掌握程度,這樣教學目標就無法達成。有些教師在制作課件的時候擺放了大篇幅的文字,缺少圖片和其他的生動內容。這樣授課方式就沒能好好利用多媒體的優勢,只是節約了板書時間而已。學生在課堂完成作業時,有的教師不溝通不交流只顧在講臺上做自己的事,學生缺乏正確的引導,有了創意不知如何實現,導致積極性下降,作品想象力和表現力也不高。

1.4學生的思維習慣形成定勢

過去的藝術教育,絕大部分是從既有物出發進行模仿和再現,而構成是創造一個新的形式。創造從根本上來講,就是從無到有。授課針對的這部分學生群體,過去的藝術教育都是寫實教育,因此思維方式還停留在具象思維習慣上。從幾次學生作業完成質量來看,大部分學生傾向于“拿來主義”,盲目模仿西方設計風格,不能把中國獨有的傳統文化元素運用到作品中去。

1.5學生的評分標準不合理

老師在課程結束的時候,幾乎全是以最后做出來的作品為評價標準,衡量學生對知識掌握的程度。這種夸大結果、忽視過程的評價方式,嚴重影響了學生的學習積極性。有的學生平時作業質量高,考試作業表現力稍微差了一些;有些學生在完成考試作業過程中非常認真,創意新穎,但是結果差強人意,逐漸失去信心放棄作品。包豪斯教學理念的核心是強調實踐的過程,以及在實踐之后得出的思考。當給出一個題目的時候,不應該誤導學生把作品當成最終答案,應該激發學生去做盡可能多的嘗試[6],在嘗試中學會思考、學會總結、得到啟發、收獲經驗。

2解決問題的方法和建議

2.1根據專業調整教學內容

教師在選擇教材的時候,應當注意教材是否具有創新意識,能否充分反映藝術設計的當代特征和發展走向,使課程內容與社會實際需要相結合。在具體的教學設計中,不同方向的教學內容也應當具有針對性。例如,構成藝術的思維方法與視覺元素的創造方式是視覺傳達專業后面所學課程必須用到的基礎方法[7]。在建筑設計中應用構成設計的各種法則,能使建筑產生-種簡練、明快的現代感(圖2)。在現代室內環境設計中,一些室內的空間處理、織物的裝飾以及燈和家具的造型處理,天棚墻面和地面的處理都運用了構成設計中的表現形式如對比、重復、肌理等。

圖2 棲息地67薩夫迪(網絡資源)

經驗表明,大部分學生都會對自己專業相關課程內容傾注更多的注意力。如果教師在面對不同專業時,把教學內容進行適當調整,可以為學生更好地進入專業化設計體系奠定一定的設計創造思維基礎。

2.2合理規劃課程設置

構成藝術從不同角度介紹了二維、三維形態、色彩及光的構成原理、形式美的規律以及表現形式,是藝術設計專業一門重要的公共基礎課程。基礎課程學習的好壞對后續專業課程的學習影響重大。作為學校,要為該門課程提供必要的教學資源,教務部門和系部在課程設置時,除了參考其它院校好的經驗以外,要結合本校學生特點,在總課時安排、每周授課時間、教材選用等方面,征求相關專業教師的意見。作為授課教師,在教學大綱的框架內,要根據學生專業方向,認真細致的研究構成藝術教學內容,要抓住重點,有所取舍和側重。

2.3教學方法多元化

2.3.1網絡多媒體的運用

多媒體教學圖、文、聲并茂的特點,可以把學生的視、聽、觸覺充分調動起來,使教學內容由靜態的灌輸變為動態的傳播[8]。在備課的時候,教師應當充分利用網絡上豐富的設計資源,收集一些與授課內容相關、學科前沿的資料。PPT課件制作風格可配合所授課程,對某些用文字、 圖片等表述不清楚的知識環節,可把動畫和其他先進技術手段引進教學方式中[9](圖3)。雖然多媒體課件只是輔助教學的工具,如果能運用好的話,可以大大提升教學效果。需強調的是,多媒體授課與板書授課各有利弊,不能完全拋棄其一,要把兩種授課方式結合起來。這樣既完成了教學目標,又提高了教學效果。

圖3構成藝術動畫(作者自制)

2.3.2增加課堂互動

構成藝術相對其他課程較為枯燥,為了講好這門課,不至于讓學生翹課、睡覺,保證出勤率,老師不是在點名上花氣力,而是從自身下工夫。每一次課,教師要提前閱覽大量的資料,找出學生感興趣的契合點,讓學生以與教師平等的身份參與到教學中來進行課堂互動。比如上學期立體構成授課時,加大訓練學生對于材料的熟悉和掌握,學生們的學習自主性大大提高,可以以一種輕松的心態,并且加入了自己對生活的感悟、體驗去完成作品,真正做到了“從做中學、從學中做”。此外,學生可5~7人組成一個小組,針對教學過程中出現的問題展開討論,教師可建議其解決的方法,協助學生獨立解決問題。也可以小組為單位共同完成一件構成作品,每組派一位同學到講臺上進行幾分鐘的展示和分析,既鍛煉了學生的膽量和表達能力,提供了互相學習的機會,又加強了團隊間的交流與合作,對畢業后盡快適應工作崗位有益。還有,教師在輔導過程中要注意多鼓勵學生。藝術專業學生的自尊心很強,每個人都希望得到老師的肯定[5]。所以要采用“賞識教育”的方式,首先對學生的作品給予肯定,然后再指出其缺點和不足,采取 “揚長避短” 方式進行輔導。這樣學生會以一種愉悅的心情去完成作品,作品質量也會得到提高。

2.4培養學生創造性思維能力

2.4.1從模仿走向創造

首先鼓勵學生多看設計網站上發的作品,然后進行模仿練習。很多學生在練習時會發現,看起來很簡單的東西竟然做不出來,比如某個地方為什么用紅色,為什么某個區域的形狀是這樣的,有些效果明明淡得幾乎看不出來為什么還要放……[10]經過一段時間的模仿,之前疑惑的問題會慢慢清晰起來,學生開始有了自己的想法,這意味著之前的模仿開始收獲了。教師要鼓勵學生大膽創意、堅持練習,并在此基礎上給予引導,幫助學生完善作品。這種訓練可以使學生從模仿走向創造。沒有模仿的積累,創造無從談起。

2.4.2從傳統文化中汲取營養

設計最能夠反映當地人的生活態度,設計的發展趨勢就是追尋文化歸屬感和認同感。傳統文化是中華民族生活智慧的結晶,鄉風民俗、傳統工藝、地方風味等傳統文化到處體現了“以人為本、天人合一”的哲學思想,為創作提供了取之不盡、用之不竭的寶貴資源。設計服務的對象是社會和市場,這兩個因素都與地域文化和時間息息相關。作為設計師不能一味地進行模仿設計,要從中國優秀傳統文化中汲取營養。學生在構成設計中運用傳統文化作為創作元素,首先要了解他本身的內涵與意義,其次要用現代人的生活來感悟思考,尋求新的切入點,賦予一個新的意念。

2.5增加平時成績的權重

大部分院校藝術類專業課程結束的時候,教師都以學生最終的作品效果來進行評分。這種只重結果不看過程的方法有很大的弊端。實際上,學生正是在制作和創作過程中才能更好地開發創造性和想象力。除了本課程授課教師之外,可從教研室選擇另外兩位教師,對學生的平時作業和考試作業分別打分,適當增加學生平時成績的權重,最后取平均成績為該學生的最終成績。這樣的評分機制,可以克服個體的片面性,有利于激發學生創作熱情、培養學生的創造性思維[4]。

3結束語

以上是本人在實際構成藝術教學過程中發現的問題,并且依據問題提出了建議和解決的方法。構成藝術作為設計專業重要的基礎課程,如果不能及時改進教學模式,培養出的設計專業學生就會機械化、類似化,那么中國的整體設計水平就無法提高。因此,各院校和教育工作者都應該給予其充分的重視,加強同類院校之間的交流與合作,同時向國內外一流大學學習,認真研究適合本校學生的教學模式和教育方法,注重內涵建設,結合產業發展,突出辦學特色,培養出符合社會需要、適應時代發展的創新型藝術人才。

〔參考文獻〕

[1]朱書華.構成設計基礎[M].北京:中國輕工業出版社,2015.

[2]張海峰.《設計構成》課程之“設計的參與”教學設計[J].價值工程,2014(4):220-221.

[3]呂煥琴.《三大構成》在平面設計專業中的反思與探討[J].現代商貿工業,2010,22(4): 259-260.

[4]王平.藝術設計三大構成的課程統整與優化[J].藝術教育,2012,(11):143-144.

[5]馬利廣.三大構成教學存在問題及教改建議——以環境藝術設計專業為例[J].新疆藝術學院學報.2011, 9(2):102-105.

[6]李萬英.構成藝術教學中應關注的幾個問題[J].考試周刊, 2008(31):224-224.

[7]陳會利.對高職院校藝術設計專業構成藝術課程教學的思考[J].美術教育研究,2011(7):146-147.

[8]劉筱芬.淺談多媒體教學的應用[J].電子商務,2010(3):79-80.[9]張威媛.藝術設計專業立體構成課程教學的誤區[J].電影評介,2007(4):110-111.

[10]VIK JAR.藝術設計專業立體構成課程教學的誤區[J].電影評介,2007(4):110-111.

收稿日期:2016-02-26;修改日期:2016-03-02

作者簡介:丁雅晴(1990-),女,碩士,安徽大學藝術與傳媒學院助教.

中圖分類號:G642

文獻標識碼:A

文章編號:1673-5781(2016)01-0030-04