民間刺繡藝術中的生殖崇拜思想

陳淑聰,朱慶艷

(嘉興學院南湖學院,浙江嘉興 314000)

郭沫若曾說過這樣一句話:服飾是文化的表征,衣裳是思想的象征[1]。世人通過對現存女紅藝術品的研究,探索人類最初的生命意識和價值觀念。關于生殖崇拜的文獻資料頗多,但是目前尚未發現研究女紅刺繡藝術中生殖崇拜主題的相關文獻,因此,本研究對于豐富、完善女紅文化內涵具有不可或缺的意義。

1 民間刺繡藝術中的生殖崇拜思想

相比于宮廷刺繡、官府刺繡等上層藝術,民間刺繡是源于民間的下層藝術作品。通過研究民間刺繡藝術作品的藝術形態和工藝結構特征,可以了解其背后的物質生活、社會生活以及精神生活的傳承與發展。

在原始社會,人類的生存環境十分惡劣,生殖活動對于原始先民來說是意義非凡的大事,他們關注的是人口的繁衍[2]。在傳統文化中,生殖崇拜觀念包含“祈嗣意識”“養兒育女”理論,體現為求生、賀生、護生、益壽的民俗活動[3]。

女紅刺繡藝術作品通常以物象圖騰的形式來表達對生殖的崇拜,如民間藝術品“百子圖”(見圖1)就是在衣服上繡形態各異的百子造型,表達民眾對子嗣興旺的追求。“周文王生百子”“郭子儀七子八婿團圓”都被女性視為多子多福之兆。時至今日,民間刺繡藝術作品中生殖崇拜的遺風仍舊存在,只不過已演變為表示祥瑞的符號和寓意。

圖1 百子圖

2 民間刺繡藝術作品中的生殖崇拜系統表現形式

民間刺繡作品以一種獨特的針線語匯來表現民眾的生活理想、情感寄托,其生殖崇拜表現系統主要體現在以下幾個方面。

2.1 通過圖案元素體現生殖崇拜意蘊

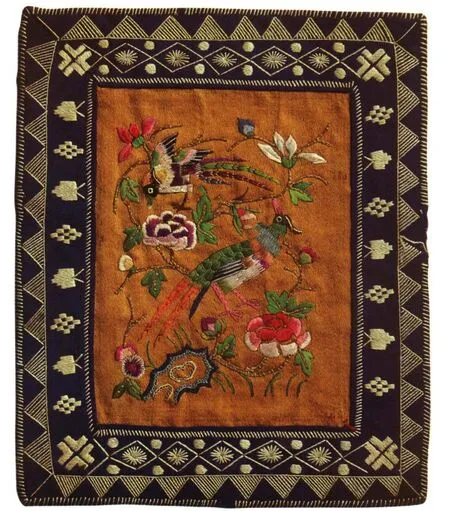

民間刺繡圖案大都從生活中的各種動植物、人物、文字等圖形中汲取靈感加以創作,通過組合不同寓意的圖案元素來傳達隱含在其中的民眾的心理訴求[3]。湖北荊州市博物館收藏的龍鳳虎紋繡(見圖2)就是以圖案元素來體現生殖崇拜意蘊的。大家熟悉的鳳鳥紋(原始先民最初以鳥紋象征男性生殖器),鳳鳥體態優美,百鳥隨之,故被認為是群鳥之長、百鳥之王,象征著吉祥的寓意,體現了古人的生殖崇拜思想。另外,柳枝圖案也是暗喻生殖崇拜的圖案元素,因柳樹的生殖能力和生命力都非常強大,且能夠實現無性繁殖,古人希望自身的繁殖能力能和柳樹一樣[4]。

圖2 龍鳳虎紋繡

2.1.1 以諧音假借手法體現圖案的生殖崇拜意蘊

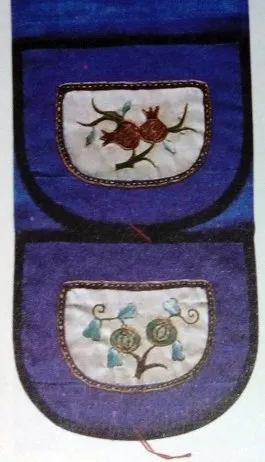

隱性語義是指依附于顯性語義之上并受一定語言交流語境制約而產生的意義,是利用同音字詞的一種語音修辭手法。諧音屬于隱性語義系統。在民間刺繡作品中,人們通過有目的地組合一些“毫無關聯”的字詞或圖案元素來傳遞其追求多子多福的生殖崇拜思想。比如民眾常用“籽”的諧音指代“子”的意義。在民間刺繡題材中有許多祈子、送子以及祈求子孫滿堂的生殖崇拜主題系列圖案,如多子老鼠、多子青蛙、多子葫蘆、多子鳥、多子葡萄、多子石榴(見圖3)、三多紋樣等圖案。這些吉祥紋樣都是以“子”字的諧音假借模式恰到好處地表達民眾祈求“多子”的美好愿望。

圖3 石榴紋樣香囊

2.1.2 以隱喻的手法體現圖案的生殖崇拜意蘊

隱喻是用一種可以明說的事物暗喻另一種不可明說的事物。在民間刺繡藝術作品中,通常采用固定的程式化語言來表達藝術作品的吉祥寓意。由于受儒家思想的影響,只有少量反映性愛主題的刺繡作品紋樣比較直白,大部分刺繡作品都是采用隱喻的手法含蓄地表達生殖崇拜寓意,比如用“探”“彈”“啄”“銜”“鬧”“唆”“鉆”“臥”“穿”“戲”“求”等 象 征 性行為的字詞來含蓄地表達男女的情愛活動。在民間刺繡藝術品中,常見的有“蝶探蓮”“蓮花并蒂”“貓兒臥蓮”“螃蟹鬧蓮”“蛇鉆蓮”“魚戲蓮”(見圖4)、“魚唆蓮”“鳳 穿 牡 丹”“鳳 戲 牡 丹”“丹 鳳 朝 陽”“魚 鉆 蓮”“雞臥牡丹”“喜鵲登枝”“二龍戲珠”“鳳求凰”等系列紋樣都是男女結合、繁衍生息觀念的隱語和符號。為了方便溝通,人們通常選擇一些固定的動植物造型來隱喻男女,如貓、魚、雞、虎、鹿、蝴蝶等具有強大生殖能力的動物被用來比作男性,“渦云紋”“卷云紋”“如意紋”等用來暗指男性生殖器,菊、蓮、牡丹等植物則用來比作女性。

圖4 魚戲蓮紋樣

2.2 通過刺繡物件的外輪廓造型體現生殖崇拜意蘊

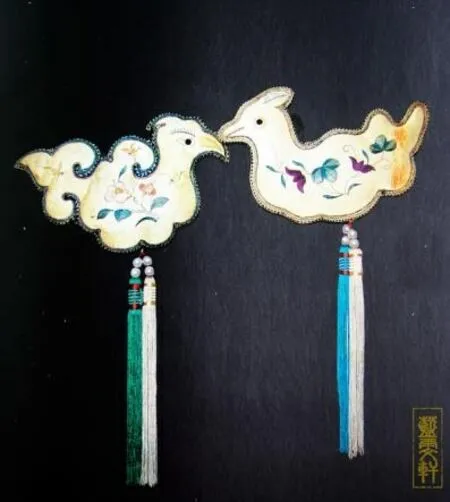

女紅造型元素是指女紅物件的外輪廓元素和內部細節元素,本文闡述的造型元素主要是指刺繡物件的外部輪廓造型。在民間刺繡藝術作品中,人們常用具有吉祥寓意的物體外輪廓造型來表達內心的情感訴求,如用鴛鴦(見圖5)、并蒂蓮、雙飛燕、核桃、百合等動植物造型寓意新婚夫妻永結同心、百年好合。還有另外一些表達生殖崇拜意蘊的程式化造型語言,比如雙魚的輪廓與女陰的輪廓相似,所以雙魚造型表達的寓意是對女性生殖功能、生殖器的崇拜;同時,有些外表看起來似女陰的花瓣、葉片等植物造型也被用來比作女陰。葫蘆造型的女紅物件則蘊含著男女結合的意思,比如孩童常穿的刺繡肚兜多為葫蘆造型(見圖6),既有童真可愛的一面,又承載著子孫興旺的吉祥寓意。女紅藝術中的八卦紋樣與太極紋樣分別以虛線與實線、黑白陰陽代表男性與女性(見圖7)。八卦中的實線暗喻男性的陽剛與強大,虛線暗喻女性的陰柔。太極的陰陽以右邊為陽,其中的黑斑表示包含陰的胚胎。

圖5 鴛鴦發祿帶

圖6 葫蘆造型香袋

圖7 太極八卦造型刺繡物件

3 民間刺繡藝術中的生殖崇拜表現類型

3.1 愛情婚嫁類型

此類型主要通過男女愛情婚嫁主題刺繡藝術作品表達,結婚是以氏族子嗣延續為目的的男女結合,究其根源是對生殖的崇拜。由于受儒家思想的影響,公開戀愛是不被允許的,作為女性私密之物的刺繡物件就成了男女談情說愛的物件。閨閣待嫁少女常在肚兜、鞋墊、繡枕頂、荷包等私密物件上繡具有吉祥寓意的圖案(比如蝶戀花、魚戲蓮、鳳求凰、交頸鳥、鴛鴦戲水等)來表達她們的思慕之情。其中,常見的隱喻男女愛情意蘊的圖案還有“雞戲蟾”“鳳穿牡丹”“蝶戀花”“劉海戲金蟾”“鸞鳳和鳴”(見圖8)、“孔雀弄梅”(見圖9)等圖案組合。“蝶戀花”圖案組合是一種典型的愛情象征符號,從生態學上講,蝴蝶與花卉是不可分離的共存體,并且蝴蝶多子,因而民間往往將蝶戀花形象地象征堅貞的愛情。這些吉祥圖案都從本質上反映了先民的生殖崇拜思想。

圖8 鸞鳳和鳴

圖9 孔雀弄梅

3.2 陰陽糅合類型

在古代,談論性是一種禁忌,但是在結婚的時候卻是一個例外。婚姻的重要使命是生兒育女、傳宗接代,女紅物件是舊時女子獲取性知識、性教育的途徑[5]。陰陽糅合類型是以“春宮圖”的形式來表達性愛主題的主要途徑,春宮圖也被稱為“秘戲圖”(見圖10)、“女兒圖”。“秘”是指男女性行為的私密性,“戲”則指男女交合之歡愉。古人用女紅私密肚兜上的圖案來呈現記敘性事過程的春宮圖,意在對新婚夫婦的性啟蒙。當女兒出嫁前夕,母親把飾有裸體男女交合的肚兜置于嫁妝箱底。新婚之夜,新娘將娘家“壓箱底”的出嫁女紅私密物件取出給丈夫觀摩,這些私密之物大都繡有不同的性交姿態以便女兒在洞房花燭夜模仿圖文來與夫君進行交合之歡。溫州中國鞋文化博物館收藏的一雙粉紅色的清代“三寸小金蓮”備受矚目,鞋內藏有一幅描寫男女性生活的春宮圖。另外,《紅樓夢》在七十三回寫道:“傻大姐”在山石背后拾到一只春宮荷包,荷包內層繡有“春宮圖”紋樣,上面是兩個赤條條的人盤踞相抱。這些赤裸裸的女紅性愛場景直接反映了人類生殖崇拜的本能。

圖10 秘戲圖

據考證,肚兜上的“春宮圖”最初在明代后期出現,到清代更為盛行,一般以唐寅和仇英的繪本為藍圖,描繪男女性交的“性前禧”與“性后禧”舉止,有變化環境的情趣等表現形式。經常襯以庭院、閨房、富貴牡丹等氣氛渲染,既有強的性刺激與指導作用,又表現了文人雅士的性愛志趣及情調。如圖10 以男女交合之歡的秘戲圖樣作為私密的兜肚紋樣,目的在于指導新婚夫婦行床第之事,再伴以“蝶戀花”的紋樣隱喻,共同表達兩性相悅的欲念本能。這種婚前性教育的途徑以及方式比較獨特,傳遞了父母長輩期望新郎新娘“早生貴子”的迫切心情[6]。

此外,陰陽糅合類型還通過民間的特定器物來隱喻男女生殖器,隱晦地表達民眾內心的祈盼。例如用中空之物和濕軟之物如洞穴、葫蘆、紅菱、蓮花、芙蓉、荷花、楊柳、濕潤的小溪等來象征女陰,以堅挺之物如石峰、門釘、鐵錨、筍、藕根、梧桐、筆直的樹、尖銳的物體等來象征男根。弗洛伊德在《夢的分析》中認為一切夢中出現的中空物體均可作為女性性器官的象征,尖銳的物體則可作為男性性器官的象征[7]。在民間刺繡作品中,此類符號較常見。在《周易函書約存》中記載,〇代表女陰,※代表生機符號,當※填入〇中,就構成一個完整的生機符號。這種符號從一個側面透露出舊時女性長期以來心照不宣的隱秘欲望,體現了其獨特的生殖崇拜思想[8]。

此類型還可以借用娃娃站在蓮花上、女娃娃騎山石、坐塔、臥蓮等來表達男女性愛,借以傳達民眾的生殖崇拜之意。事實上,在中國民間刺繡中也存在著大量諸如“娃娃喜蓮”“蓮花娃娃”“娃娃坐蓮”的題材,這些題材中以蓮花象征女性,都是原始女性生殖崇拜觀念的遺存。

3.3 生子繼嗣類型

原始先民的生殖崇拜意識強烈,在各個歷史階段都有不同的表達方式。在水鄉婚俗的繡品上表現得較為豐富,如被面以金魚為主體圖案,金魚五六條不等,形態、大小不一,動態各異,并輔以水草、花卉及曲折水紋。此外,金魚圖案還出現在婦女的私密之物肚兜上,一般是繡兩條水中嬉鬧的金魚,暗喻合歡和傳宗的意蘊。這是求子心切在動物圖案中的表現。

生子繼嗣類型就是通過圖案來突顯對子嗣繁榮的崇拜。以祈求子嗣為主題的吉祥圖案有麒麟貴子、榴開百子、連生貴子、喜生百子(見圖11)、四喜人、早生貴子、鯉魚散子、天賜麟兒、張仙送子、子孫娘娘、多子多福(見圖12)、送子觀音、瓜瓞綿綿、松鼠葡萄、金魚滿堂、五世同昌、萬代盤長、蓮里生子等。麒麟送子(見圖13)繡品的底色采用代表喜慶的紅色,繡上紅紅綠綠的花草,麒麟上有一童子,手持如意,頭頂上飄著幾朵祥云,每塊繡品的祥云上各有一“日”“月”字樣。其中“月”代表陰,女子為陰,“日”代表陽,男子為陽,寓意陰陽調合,佳偶天成。同時,民眾還借用動物(老鼠、青蛙、兔子)、植物(葡萄、葫蘆、石榴)等產子多、繁殖力強的動物圖案表達人們對子嗣繁榮的追求。比如民間香囊上常見的“老鼠啃葡萄”圖案蘊含著多子多孫的思想,葡萄果實堆疊厚密且多籽,鼠在十二生肖中對應“子”位,是多子的象征;獅子滾繡球象征子孫繁衍、家族昌盛。所有這些吉祥圖案都表達出民眾對子嗣的追求[9]。

圖11 喜生百子圖

圖12 多子多福圖

圖13 麒麟送子圖

3.4 祈求生命長壽類型

此類型通常以“益壽”的主題方式出現,長壽即可實現子嗣的繁衍。因此,長壽的深層含義同樣代表對生殖的崇拜、對生命的敬仰,具有雙重含義,一是個體生命的延續,即個人長壽,二是家族血脈興旺。明清時期,民間女紅繡品上常使用象征長壽的裝飾紋樣,例如綬帶鳥、靈芝、仙鶴、仙鹿、仙桃、菊花等。也有直接以“壽”字紋搭配象征長壽的仙鶴、萬年青等寓意富貴長壽。還可以與“卍”字、菊花、葫蘆、綬帶鳥、桃、石榴、牡丹、蝙蝠、鶴、松柏、佛手、如意頭、壽山石、海螺等多種紋樣組合,表達諸如“萬代團壽”“福壽三多”“福壽如意”“萬壽無疆”“萬福萬壽”“蟠桃仙壽”“五福拱壽”“萬代福壽”“靈仙祝壽”“松鶴延齡”“壽山福海”“八仙紋”等吉祥寓意(圖14)。所有這一切都傳達了民眾追求長生不老、福壽綿綿的美好愿望,反映了民眾的生殖崇拜思想。

圖14 以“壽”字為主題的女紅用品

4 結語

民間刺繡藝術中的生殖崇拜思想是沿著崇拜模仿物→象征物→象形符號的路線,從“低級”向“高級”逐漸演變,最后又以追求“吉祥”的說法來曲折地表達生殖祟拜的心理訴求。在文化傳承過程中不斷發展,民間藝術常用題材、造型或抽象圖案最終具有“吉祥”的定性和符號性質,并顯示符號的成分(能指)和被表示成分(所指)的“對等”關系。正是民間默認的符號特性使民眾憑借直覺感受便可大體把握藝術符號的所指意義。