移動互聯環境下跨界營銷的影響因素

黃嘉濤

(廣東工業大學管理學院,廣東廣州510520)

?

移動互聯環境下跨界營銷的影響因素

黃嘉濤

(廣東工業大學管理學院,廣東廣州510520)

摘要:本文運用扎根理論的方法,以深度訪談和文案資料為基礎,通過開放編碼、主軸編碼、選擇編碼,探索移動互聯網環境下跨界營銷的行為及其影響因素并構建模型。隨后,基于廣東地區企業的調查數據,對模型進行實證研究。實證結果表明,品牌匹配、市場匹配和戰略匹配顯著正向影響跨界營銷,其中品牌匹配的影響作用最大;市場動蕩性和市場不確定性正向調節品牌匹配與跨界營銷以及市場匹配與跨界營銷之間的正向關系;市場動蕩性和市場不確定性對戰略匹配與跨界營銷之間的關系調節效應不顯著。傳統企業必須與移動互聯網進行融合,從產品合作、聯合營銷、內容傳遞、場景設計等方面開展跨界營銷合作,提高跨界雙方在品牌、市場、戰略等方面的匹配程度,其中尤其要重視品牌的匹配程度。

關鍵詞:移動互聯網;跨界營銷;影響因素;扎根理論

一、問題的提出

移動通信技術逐步向傳統產業各個環節滲透融合,顛覆了許多行業原本的商業模式,傳統產業紛紛與互聯網尤其是移動互聯網“聯姻”。近年來,星巴克、耐克、寶馬等國際品牌尋找到了自己產品和移動互聯網產業的契合點,成為移動互聯環境下跨界營銷合作的典范,國內傳統企業與互聯網行業的融合更是催生了一股跨界營銷熱潮。

文獻檢索表明,現有營銷合作的研究主要集中于傳統環境下同業或者產業鏈上下游之間的合作,較具代表性的文獻如阿爾德(Alder)[1]、瓦拉德拉簡和拉加拉坦(Varadarajan & Rajaratnam)[2]對共生營銷模式的探討,提出不同組織之間可以建立資源合作聯盟,以提高各自的市場競爭力,實現和諧共生;迪克金森和拉馬斯(Dickinson & Ramaseshan)[3]從組織間安排(IOAs)理論的視角,探討了以4P為元素的合作營銷行為,并從企業內外部要素架構了企業特性、管理特點、行業特征、區域特征與合作營銷的關系;索姆蘭熱和坦素哈(Thoumrungroje & Tansuhaj)[4]從全球化效應角度分析了市場機遇、市場威脅和市場不確定性對聯合營銷的影響;嘉木和沃斯(Gammoh & Voss)[5]基于組織視角提出了品牌聯盟的形成框架,將品牌聯盟形成的前因歸為五大要素:管理者、企業、品牌、合作伙伴和外部環境。在國內,馮銀虎、薛陽[6]以瓦拉德拉簡和拉加拉坦的框架構建了伊利—蒙牛共生營銷關系模型,并就模型中各要素做了詳細的闡述;趙浩興、張新國[7]應用迪克金森和拉馬斯的研究成果,結合產業集群企業營銷實踐,構建了合作營銷的影響因素模型,同時以合作廣度和合作深度探究合作營銷的內容和形式;李開等[8-9]運用扎根理論方法提煉出基于理念、體系架構和運作方式三維度的縱向合作營銷模式與橫向合作營銷模式,并將合作營銷的影響因素推衍為合作能力、合作經歷、合作地位和外部環境。

但有關跨界營銷的研究文獻很少。胡爾特(Hult)[10]曾提出營銷本身是一個關鍵的跨界合作角色,這個角色重新定義了營銷組織的構成,整合了企業內外部的價值創造流程和網絡。蘇華[11]認為跨界營銷是基于不同行業消費者的共性消費特征,將毫無關聯的要素進行滲透融合的新型營銷方式。從業界對跨界營銷的探討中可知,跨界營銷更多地強調基于消費關聯紐帶而形成的異業合作。因此,已有的營銷合作理論并不能完全適用于跨界營銷。本文試圖深入跨界營銷的研究,采用定性研究方法分析移動互聯環境下企業跨界營銷的行為及其影響因素,以加深對業界跨界營銷現象的理解,揭示表象背后的規律性,同時利用調查數據對定性研究的結果進行實證檢驗。

二、扎根研究

(一)資料收集

對于跨界營銷來說,目前還沒有理論假設和可借鑒的量表。而且,很多人對跨界營銷這一新型營銷模式也不甚理解。在這種情況下,僅僅依賴文獻研究和結構化問卷調查無法實現研究的目的,需要借助質化研究以歸納理論脈絡。本文采用扎根理論法,通過開放編碼、主軸編碼和選擇編碼,對移動互聯環境下企業跨界營銷行為及其影響因素進行研究。考慮到質化研究需要受訪者對相關問題具有一定的認知和理解,本文以25名負責企業營銷工作的中高層管理人員為訪問對象,其中17人參與一對一的深度訪談,另外8人分兩組(每組4人)進行焦點小組訪談。整個訪談過程采用錄音的方式記錄資料,事后進行資料整理,形成訪談記錄。

在完成必要的背景知識鋪墊和對受訪對象及所在企業基本情況了解的基礎上,訪談內容主要為傳統企業如何對接移動互聯網開展跨界營銷及考慮的因素等。在第一次資料收集完后,及時進行資料分析,歸納出企業對移動互聯環境下開展跨界營銷的關注點。針對理論不充分的觀點進行回訪,并對資料進行補充。為滿足質化研究效度評價中三角互證的目的,除了上述25名管理人員的訪談記錄外,還獲取了受訪者提供的書面資料以及通過網絡收集的電子文案。

(二)研究過程

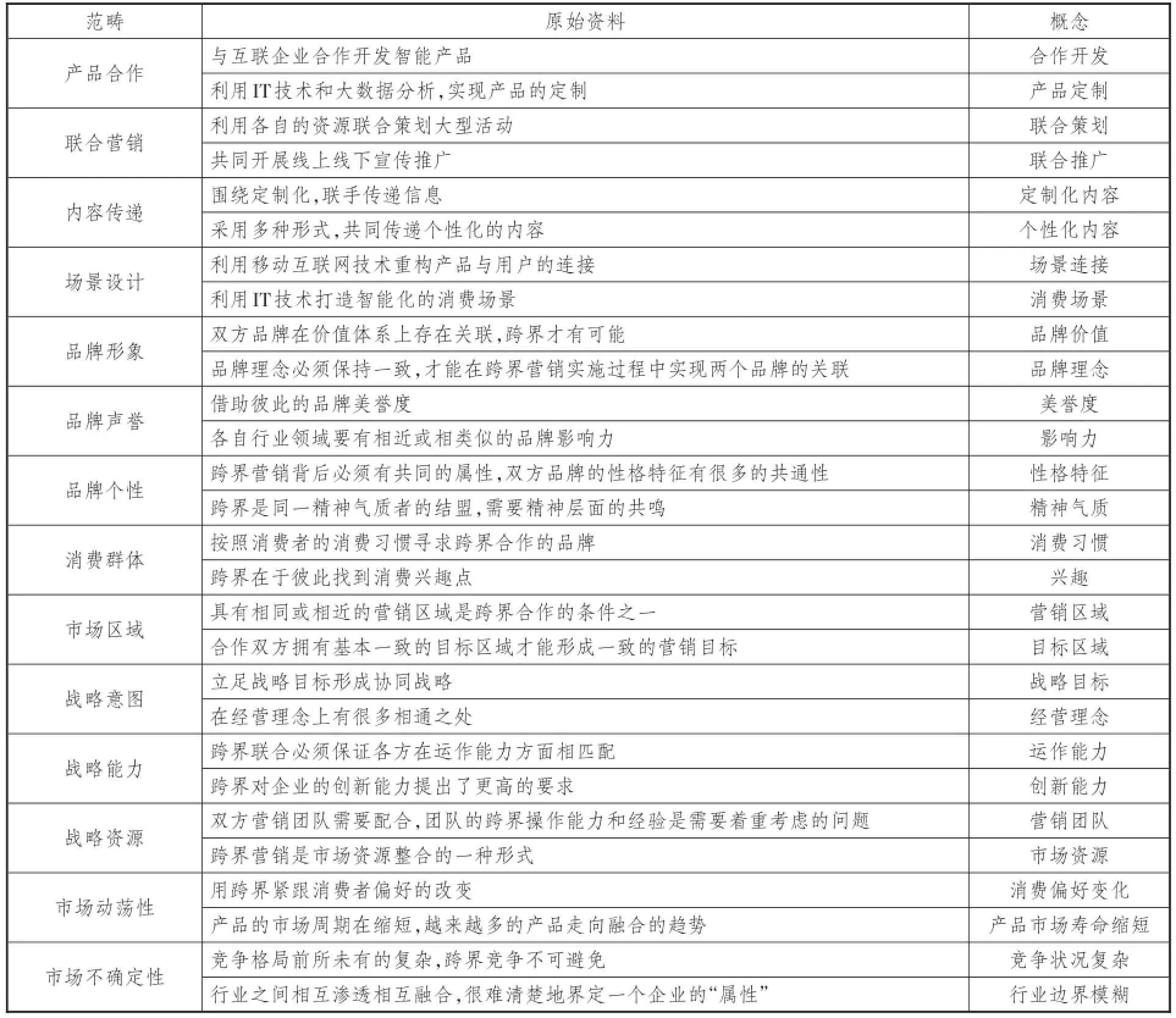

資料收集之后,進行扎根理論三階段的質性編碼。在開放編碼階段,首先根據研究主題對原始資料進行篩選,并對相關內容進行逐句分析,貼上標簽;其次對標簽所指代的現象進行摘要;第三,遵循陳蓓蕾[12]提出的概念可以是詞語、短語或短句的形式但必須能夠準確反映對應資料的本質內涵的觀點,對現象概念化;最后,按相似性和類同性對概念歸類以獲取范疇。在范疇化時,刪除重復頻數小于2的概念,僅保留重復頻數在3次及以上的初始概念,最終挖掘88個概念和14個范疇。限于篇幅,僅對每個范疇列舉2條原始資料及相應的概念以說明開放編碼的過程(參見表1)。

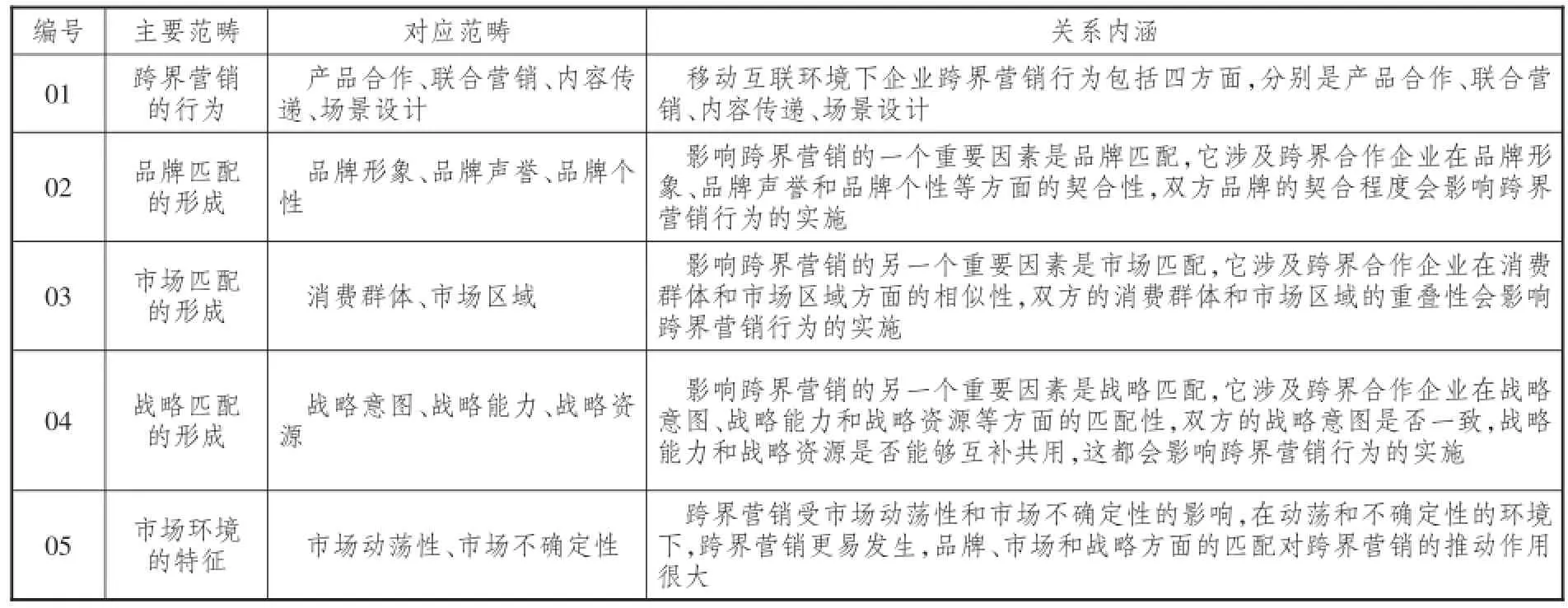

在主軸編碼階段,通過建立范疇之間的各種聯系以發展主要范疇。通過分析發現,開放編碼得到的范疇在概念層次上存在著內在關聯,并依據其之間的相互關系和邏輯順序再次進行歸類,可形成5個主要范疇,各主要范疇及對應的初步范疇可參見表2。

選擇編碼的操作與主軸編碼相同,目的是從主要范疇中挖掘一個更大的范疇,稱之為核心范疇。通過描述“故事線”來梳理核心范疇與主要范疇之間的關系,從而發展系統的理論架構。經由上述編碼的深入分析,在對原始資料不斷比較的基礎上,將本文的核心范疇提煉為“移動互聯環境下企業跨界營銷的行為內涵及其影響因素”。圍繞核心范疇發展“故事線”:移動互聯環境下企業跨界營銷行為包括產品合作、聯合營銷、內容傳遞、場景設計;品牌匹配、市場匹配和戰略匹配對跨界營銷存在顯著影響;市場環境對品牌匹配、市場匹配和戰略匹配與跨界營銷的關系存在調節作用。以此為基礎,構建移動互聯環境下跨界營銷的影響因素模型(參見圖1)。

表1 開放編碼形成的范疇

表2 主軸編碼形成的主要范疇

理論構建之后需要進行檢驗,按照查默茲(Charmaz)[13]的理論飽和檢驗是決定停止采樣的判定標準的觀點,本文對訪談記錄和文案資料進行理論飽和度檢驗。結果顯示,5個主要范疇都沒有出現新的范疇和關系,5個主要范疇內部也沒有發現新的構成因素。因此,上述模型是飽和的。

三、定量研究

(一)研究假設

品牌匹配對跨界營銷行為的影響因素主要體現在品牌形象、品牌聲譽和品牌個性上,跨界合作需要雙方的品牌概念存在相似性或一致性,在理念訴求上“門當戶對”。相同的品牌主張是跨界合作的精神基礎。品牌匹配對于品牌戰略聯盟成效具有重要作用,是影響顧客對聯盟行為反應的關鍵因素。[14]蘭僧和奧爾森(Lanseng & Olsen)[15]研究證實,品牌概念的一致性能夠顯著影響顧客對品牌聯盟的評價。在訪談中,被訪者均認為跨界合作講究品牌的契合性,只有合作雙方訴求點契合,才能有效實施跨界營銷策略。研究表明,營銷合作強調合作品牌的匹配度,在選擇合作對象時必須考慮產品的使用場景、使用者類型、品牌形象、品質認知等因素。[16-17]例如訪談中提到很多品牌期望通過跨界合作獲得雙贏,甚至增加品牌協同效應,但事實上并非所有的跨界合作都能夠達到預期目的,合作的前提是必須清晰地界定雙方品牌的“屬性”,必須考慮雙方品牌屬性的重合度,這樣的跨界營銷才能更加順利地開展。基于此,提出如下假設:

H1:品牌匹配與跨界營銷正相關。

市場匹配因素是訪談中被普遍提到的另一個主要因素,被訪者認為跨界合作并非簡單的復制和嫁接,而是立足于對目標消費群共性需求的深刻理解,需要雙方存在高度重疊的目標群體和目標市場,這樣才能夠共享彼此的客戶資源。洛克特和布萊克曼(Lockett & Blackman)[18]認為,營銷合作戰略選擇需要考慮目標市場的特性,以便更有效地發揮合作的優勢。每個品牌都有自己特定的消費人群并能準確定位目標群體的特征,作為跨界營銷的實施品牌,由于所在行業的不同,要有效實施跨界營銷,就要求雙方必須具備一致性的消費群體,這些一致性表現在社會特征、消費心理、消費理念、消費行為等方面。跨界營銷面向的是相同或類似的消費群體,企業在思考跨界營銷時,應該深入分析目標群體的消費習慣,根據消費者的心理和行為尋求跨界合作的對象,麥當勞和《阿凡達》的成功跨界就在于消費者的共同點。訪談中也提到市場區域的問題,跨界合作對象的選擇還需要考慮雙方的市場范圍,各方具有相同或相近的營銷區域是合作的條件之一,合作雙方擁有基本一致的目標區域才能形成一致的營銷目標。基于此,提出如下假設:

圖1 移動互聯環境下跨界營銷影響因素模型

H2:市場匹配與跨界營銷正相關。

戰略匹配對跨界營銷行為的影響因素體現在戰略意圖、戰略能力和戰略資源方面。除了品牌和市場因素之外,被訪者還提到戰略因素,這也符合企業的營銷實踐。跨界營銷是一種戰略營銷聯盟體,一種雙贏或多贏的戰略運作方式,因此必然會涉及到企業戰略層面的考慮。聯盟的成功取決于合作伙伴之間的有效和高效的匹配,一個好的戰略匹配是所有聯盟的先決條件。[19]被訪者普遍認為跨界雙方需要具有共享的戰略愿景,在戰略目標、經營理念和行為動作方面保持一致,這樣才能在跨界營銷合作中形成默契,實現雙贏,如果在戰略上存在分歧,這樣的合作只會事倍功半。布克林和森古普塔(Bucklin & Sengupta)[20]認為,組織的匹配性會影響營銷合作的有效性,這種匹配表現在組織目標、經營哲學和組織文化方面,并針對計算機和半導體產業驗證了該假設。戰略匹配本身也是一種聯盟合作的誘因,這種誘因以資源和能力的形式存在。能力是一種特殊的資源,體現在組織的運作過程中。實質上,跨界是一種資源的互換。李開等[8]在研究中強調企業對合作營銷模式的選擇主要基于市場目標和擁有資源的考慮。徐二明、徐凱[21]的研究證實,資源互補能夠促進合作的有效性,它是穩定合作關系的有效手段。訪談中發現很多時候跨界營銷是企業因為自身資源的不足而采取的戰略行為,跨界營銷能夠達成彼此資源互補和共用的目的。相比較而言,跨界營銷對合作企業的能力提出了諸多挑戰,除了需要考慮怎樣發揮自身資源的優勢外,企業更需要考慮如何在合作互動中實現資源利用的互補與融合。基于此,提出如下假設:

H3:戰略匹配與跨界營銷正相關。

市場環境是影響跨界營銷行為的外部情境因素,由動蕩性和不確定性兩因子決定。市場動蕩性表現為競爭、需求、制度或技術等環境要素的變化性。市場不確定性反映環境要素的不可預測性。戰略聯盟是企業應對市場動蕩性和不確定性的一種方式,在高度動蕩和不確定性的環境條件下,企業更傾向于進行聯盟合作。嘉木和沃斯(Gammoh & Voss)[5]認為,相比新產品開發和品牌再定位,品牌合作能夠更快地應對市場劇烈的變化。訪談中提到跨界合作的嘗試很大程度上是因為競爭環境的變化,跨界也是市場競爭加劇的結果,尤其移動互聯網的發展對整個競爭格局和消費習慣包括生活方式等帶來巨大的變化,企業面對的必然是隨之而來的市場需求顛覆性的改變,行業也會發生本質上的改變。索姆蘭熱和坦素哈(Thoumrungroje & Tansuhaj)[4]的研究表明,市場不確定性和競爭性顯著地影響營銷聯盟的合作程度,外部市場不確定性和競爭性越大,企業越依賴合作,通過營銷合作的途徑以增強環境的適應能力。布克林和森古普塔(Bucklin & Sengupta)[20]的實證也顯示,技術動蕩性與營銷合作有效性存在正相關。因此,市場動蕩性和不確定性越大,品牌匹配、市場匹配和戰略匹配越能推動企業開展跨界營銷活動。基于此,提出如下假設:

H4a:市場環境對品牌匹配與跨界營銷的關系具有調節效應。

H4b:市場環境對市場匹配與跨界營銷的關系具有調節效應。

H4c:市場環境對戰略匹配與跨界營銷的關系具有調節效應。

(二)量表與樣本數據

根據前述扎根分析中已經明確的相關概念變量,參考扎根分析的文本資料,本文按照多類目原則編制問卷,并請3位市場營銷專業的教授和2位企業高管對測量指標進行歸類,如果某一指標被劃歸為相同結構變量的專家少于3個,那么該指標被刪除。然后,對重復含義的指標進行合并,并且對措辭進行完善以保證語句表述言簡意賅、通俗易懂。最后,得到67個測量指標,作為量表初稿。

本次調研范圍為廣東地區企業。鑒于數據客觀性和真實性的考慮,本研究將問卷填答者限定為負責企業營銷工作的中高層管理人員。問卷發放渠道主要包括三種:一是向所在學院MBA學員發放;二是利用個人的社會關系;三是委托同學代為發放。累計發放問卷870份,回收757份,剔除不合格問卷(主要是存在連續多個回答相同的問卷和較多缺失值的問卷),有效問卷688份。將688份有效問卷隨機平分為兩部分,分別用于量表信度效度檢驗和假設檢驗。

(三)信度和效度檢驗

在驗證概念模型之前,運用SPSS16.0和AMOS17.0對量表進行信度和效度檢驗。量表α信度檢驗結果顯示各概念變量的α值均大于0.7,符合分析要求,表明量表具有較好的內部一致性。探索性因子分析結果顯示,2個指標因子載荷較小,3個指標存在跨因子現象,故刪除之。對余下62個指標進一步檢驗。驗證性因子分析結果顯示,各指標的測量誤差均為正數且達到0.05顯著水平,其標準誤均很小,標準化因子載荷系數介于0.66~0.87之間,模型擬合指標良好。各潛變量的CR值均大于0.6的臨界值,說明各指標對其概念變量測量的信度較高。標準化因子載荷都高于0.5的接受水平,各因子載荷系數t值在統計上高度顯著,說明量表具有很強的收斂效度。潛變量的AVE都大于0.5的接受水平,表明觀測變量對潛變量的平均變異解釋力較強,判別效度較好。

此外,跨界營銷、品牌匹配、市場匹配和戰略匹配的內部各子變量間存在中高度相關性,且一階CFA模型與樣本數據擬合度較好,故作二階CFA。結果顯示,測量指標對一階因子的標準化因子載荷值介于0.71~0.89,一階因子對二階因子的標準化因子載荷值介于0.77~0.90,所有因子載荷在統計上高度顯著,高階因子的CR值和AVE值均符合要求,各擬合指標均達到要求,說明跨界營銷、品牌匹配、市場匹配和戰略匹配是各自子變量的高階因子。

(四)模型與假設檢驗

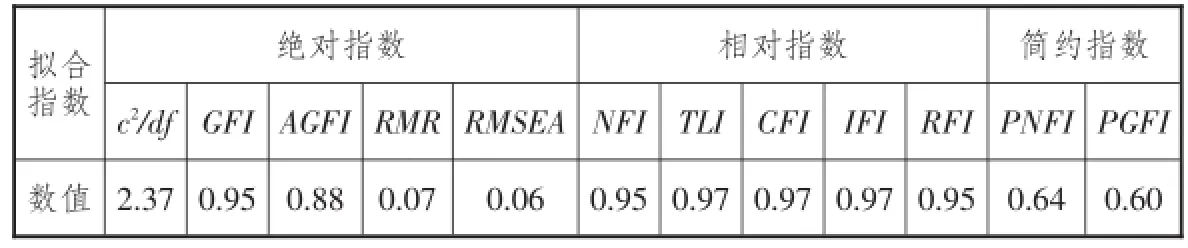

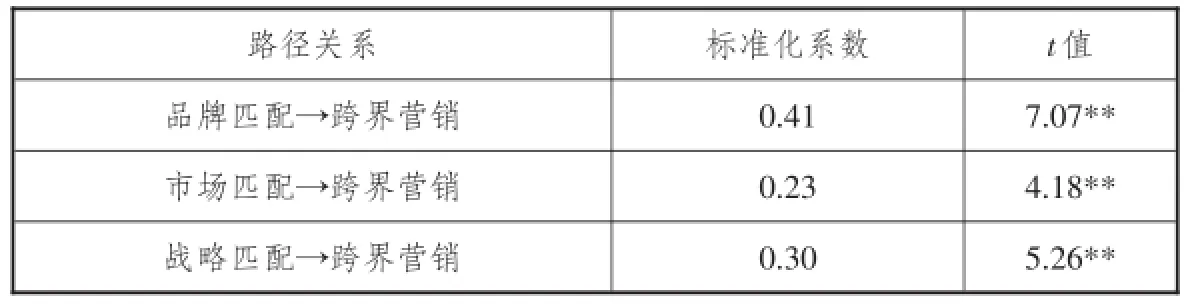

由于測量指標較多,樣本量相對有限,因此,采用二階因子做結構方程分析,對一階因子采用班達洛斯(Bandalos)[22]的題項打包建議,即將一階因子的測量指標數值加總或取均值以替代一階因子納入結構方程模型。運用AMOS17.0對概念模型進行檢驗,得到結構模型的整體擬合度指標(參見表3),說明模型整體擬合程度較好。模型各變量之間的路徑系數如表4所示,所有路徑關系都通過顯著性檢驗,品牌匹配、市場匹配和戰略匹配對跨界營銷均具有顯著積極影響,假設H1、H2和H3得到驗證。

運用多元調節回歸分析對調節效應進行檢驗,根據模型,分別以市場環境的兩個變量作為調節變量設立回歸方程,考慮到回歸方程中變量間多重共線性問題,本文將交互項數值進行標準化處理。表5顯示了調節效應檢驗結果:回歸方程整體顯著,模型的交互效應模型相對于主效應模型均具有顯著改善,市場動蕩性和市場不確定性表現出對品牌匹配—跨界營銷和市場匹配—跨界營銷關系的顯著正向調節作用,說明市場動蕩性和市場不確定性越大,品牌匹配和市場匹配對跨界營銷行為的推動作用越大,假設H4a和H4b得到驗證;市場動蕩性和市場不確定性對戰略匹配—跨界營銷關系有正向的調節傾向,但不具顯著性,假設H4c沒有得到驗證。

四、結論

(一)結論與啟示

表3 結構模型擬合指數

表4 路徑系數

表5 調節效應檢驗

經過訪談和文案資料的整理,本文提出了移動互聯環境下跨界營銷影響因素模型,并以廣東地區企業中高層管理人員為樣本,就模型的有效性進行了驗證,獲得了一些有價值的研究結果。研究發現,移動互聯環境下企業跨界營銷行為包括產品合作、聯合營銷、內容傳遞、場景設計,跨界合作雙方在品牌、市場和戰略方面的匹配程度會顯著影響跨界營銷的推進,在這一過程中,市場動蕩性和市場不確定性起著部分顯著的調節作用。通過上述結論可以得到如下啟示:

(1)隨著移動互聯技術的發展,跨界融合趨勢日益凸顯,傳統行業應該意識到與移動互聯網的跨界合作是企業走出產業“牢籠”、謀求更大經濟利益的戰略選擇。傳統行業形成固定的贏利模式后,市場空間相對單一,同質化日趨嚴重。通過跨界營銷戰略,與移動互聯網實現融合,可以拓展傳播空間,開創更大的市場空間,讓營銷發揮出更大的效用。

(2)企業可以從產品合作、聯合營銷、內容傳遞、場景設計等方面開展跨界營銷合作。首先,未來的產品會被互聯網、云技術重新定義,“互聯網+”為產品創新帶來巨大的發展空間;其次,通過整合線上線下傳播資源,可以助推營銷活動影響力,強化和提升顧客體驗感知,激發品牌摯愛,從而獲得更好的傳播效果;第三,互聯網營銷很重要的一個基點就是如何把內容更好地傳遞給受眾,從時間、空間、關聯等方面考慮,挖掘互聯網內容的價值,不斷提升營銷效果;第四,場景成為移動互聯網時代營銷競爭的核心,通過設計特定的場景應用,強化與顧客的交互鏈接,實現與消費者的共鳴。

(3)跨界營銷能否成為傳統企業對接移動互聯網實現市場和利潤最大化的戰略利器,取決于跨界雙方在品牌、市場、戰略上的匹配程度。這需要雙方在品牌、實力、戰略思路等方面具有一定共通性,需要有近似的價值理念,并且擁有相對一致的消費群體,這個群體要有相對一致的消費觀念及習慣。實際上,跨界營銷是以關聯性的元素為紐帶建立起來的合作戰略,利用關聯元素的融合、滲透,實現跨界雙方的價值互動。因此,跨界營銷戰略必然要基于關聯性元素去選擇合作對象,這樣才能獲得疊加效應。

(4)在品牌、市場和戰略的三大匹配因素中,品牌匹配對跨界營銷的推動作用最大。跨界營銷是基于顧客體驗的完美表達而推行的異業營銷合作戰略。在后消費主義時代,品牌作為一種符號成為消費體驗的誘因和暗示,合作品牌之間能否互相映襯、詮釋,品牌追求是否一致,品牌所帶來的角色感是否相同,決定了跨界能否更好地傳達消費體驗與符號認知。

(5)跨界營銷需要順應市場環境的發展趨勢。行業邊界日趨模糊,市場競爭日益加劇,跨界合作成了市場發展的必然產物。移動互聯便利了不同產業之間的互聯互通,尤其對于傳統產業,如何運用“互聯網+”,實現與移動互聯網的對接融合成為未來發展的必然趨勢。

(二)研究局限

本研究采用扎根理論方法構建了移動互聯環境下跨界營銷的影響因素模型,并剖析了不同因素對跨界營銷的影響,但扎根理論法在信度、效度和推廣度等方面還存在諸多爭議。雖然扎根理論方法可以探索變量間的關系,但是還有很多因素并沒有考慮到。此外,在實證方面,盡管市場環境對戰略匹配與跨界營銷關系的調節效應不具顯著性,可能與本文的樣本數據主要來自于廣東地區企業有關。跨界合作本身就是應對環境變化而形成的戰略安排,在競爭日益激烈的環境下,企業間尋求資源互補和戰略相容以推動合作的可能性更大。因此,后續還需更廣泛的樣本對研究結論加以驗證。

參考文獻:

[1]ALDER L.Symbiotic marketing[J].Harvard business review,1966(6):59-71.

[2]VARADARAJAN P R,RAJARATNAM D.Symbiotic marketing revisited[J].Journal of marketing,1986(1):7-17.

[3]DICKINSON S,RAMASESHAN B.An investigation of the antecedents to cooperative marketing strategy implementation[J].Journal of strategic marketing,2004(2):71-95.

[4]THOUMRUNGROJE A,TANSUHAJ P.Globalization effects,co-marketing alliances,and performance[J].Journal of american academy business,2004(1-2):495-502.

[5]GAMMOH B S,VOSS K E.Brand alliance research:in search of a new perspective and directions for future research[J].Journal of marketing development and competitiveness,2011(3):81-93.

[6]馮銀虎,薛陽.基于共生營銷理論視角下中國乳品企業競合戰略研究[J].北京工業大學學報(社會科學版),2013 (3):28-33,38.

[7]趙浩興,張新國.基于產業集群的浙商合作營銷影響因素研究[J].商業經濟與管理,2010(1):26-33.

[8]李開,徐曉飛,江天鵬.產業集群企業合作營銷模式:理念、體系架構和運作方式[J].經濟問題探索,2014(3):59-67.

[9]李開,徐曉飛,江天鵬.微觀視角下集群企業合作營銷影響因素研究——基于扎根理論的提煉[J].工業技術經濟,2014(1):66-74.

[10]HULT G T M.Toward a theory of the boundary-spanning marketing organization and insights from 31 organization theories[J].Journal of the academy marketing science,2011 (4):509-536.

[11]蘇華.跨界營銷聯盟制勝[J].企業管理,2010(5):82-84.

[12]陳蓓蕾.基于網絡和信任理論的消費者在線口碑傳播實證研究[D].杭州:浙江大學,2008.

[13]CHARMAZ K C.建構扎根理論:質性研究實踐指南[M].重慶:重慶大學出版社,2009:126-146.

[14]LEE J K,LEE B K,LEE W N.Country-of-origin fit's effect on consumer product evaluation in cross-border strategic brand alliance[J].Journal of business research,2013 (3):354-363.

[15]LANSENG E J,OLSEN L E.Brand alliances:the role of brand concept consistency[J].European journal of marketing,2012(9):1108-1126.

[16]AHN S K,KIM H J,FORNEY J A.Co-marketing alliances between heterogeneous industries:examining perceived match-up effects in product,brand and alliance levels[J].Journal of retailing and consumer services,2009(6):477-485.

[17]AHN S K,KIM H J,FORNEY J A.Fashion collaboration or collision?examining the match-up effect in co-marketing alliances[J].Journal of fashion marketing and management,2010(1):6-20.

[18]LOCKETT A,BLACKMAN I.Strategies for building a customer base on the internet:ssymbiotic marketing[J].Journal of strategic marketing,2001(1):47-68.

[19]DOUMA M U,BILDERBEEK J,IDENBURG P J,et al.Strategic alliances:managing the dynamics of fit[J].Long range planning,2000(4):579-598.

[20]BUCKLIN L P,SENGUPTA S.Organizing success comarketing alliance[J].Journal of marketing,1993(2):32-46.

[21]徐二明,徐凱.資源互補對機會主義和戰略聯盟績效的影響研究[J].管理世界,2012(1):93-103.

[22]BANDALOS D L.The effects of item parceling on goodness-of-fit and parameter estimate bias in structural equation modeling[J].Structural equation modeling,2002(1):78-102.

責任編輯:方程

Influencing Factors of Crossover Marketing in Mobile Internet Environment

HUANG Jia-tao

(Guangdong University of Technology,Guangzhou,Guangdong510520,China)

Abstract:Based on the data collected from literature and in-depth interviews,the Grounded Theory,and three types of coding,an exploratory research on crossover marketing in mobile internet environment and its influencing factors is conducted,and the corresponding model is developed.Then,an empirical test is conducted based on survey data from local companies in Guangdong.The results show that:1.brand matching,market matching and strategic matching have positive effect on crossover marketing,and brand matching has the strongest effect;2.market dynamic and market uncertainty positively moderate the relationship between brand matching and crossover marketing as well as the relationship between market matching and crossover marketing;3.market dynamic and market uncertainty does not positively moderate the relationship between strategic matching and crossover marketing.The traditional enterprises should integrate with mobile internet,and improve the matching level in terms of brand,market and strategy;and they should pay special attention to the matching level of brand.

Key words:mobile internet;crossover marketing;influencing factors;Grounded Theory

中圖分類號:F274

文獻標識碼:A

文章編號:1007-8266(2016)07-0098-08

收稿日期:2016-05-17

基金項目:國家社會科學基金項目“移動互聯環境下企業跨界營銷實現價值創造的機制研究”(15BGL089);廣東省哲學社會科學“十二五”規劃項目“跨界營銷的模式、影響因素與協同效應研究”(GD13CGL02)

作者簡介:黃嘉濤(1975—),男,江西省南昌市人,廣東工業大學管理學院副教授,博士,主要研究方向為顧客行為和營銷戰略等。