基于集對分析法的山西省創新型城市的綜合評價研究

柴璐 王學軍

摘要:從創新型城市的構成要素構建創新型城市的概念模型,根據概念模型建立指標體系,運用層次分析法對指標進行賦權,建立多層次綜合評價模型,采用集對分析法對山西省11個城市進行評價分析。

關鍵詞:創新型城市;集對分析;山西省;綜合評價

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2016.26.091

一、引言

創新型城市是指自主創新能力強、科技支撐引領作用突出、經濟社會可持續發展水平高、區域輻射帶動作用顯著的城市,旨在依靠科技、知識、人力、文化、體制等創新要素驅動城市的發展,并對周邊區域起到輻射與引領作用[1]。創新型城市的構成要素主要有創新主體、創新資源、創新環境、創新產出和輻射帶動能力五個要素[2.5]。

二、構建創新型城市評價指標體系

以下從兩個方面進行分析。

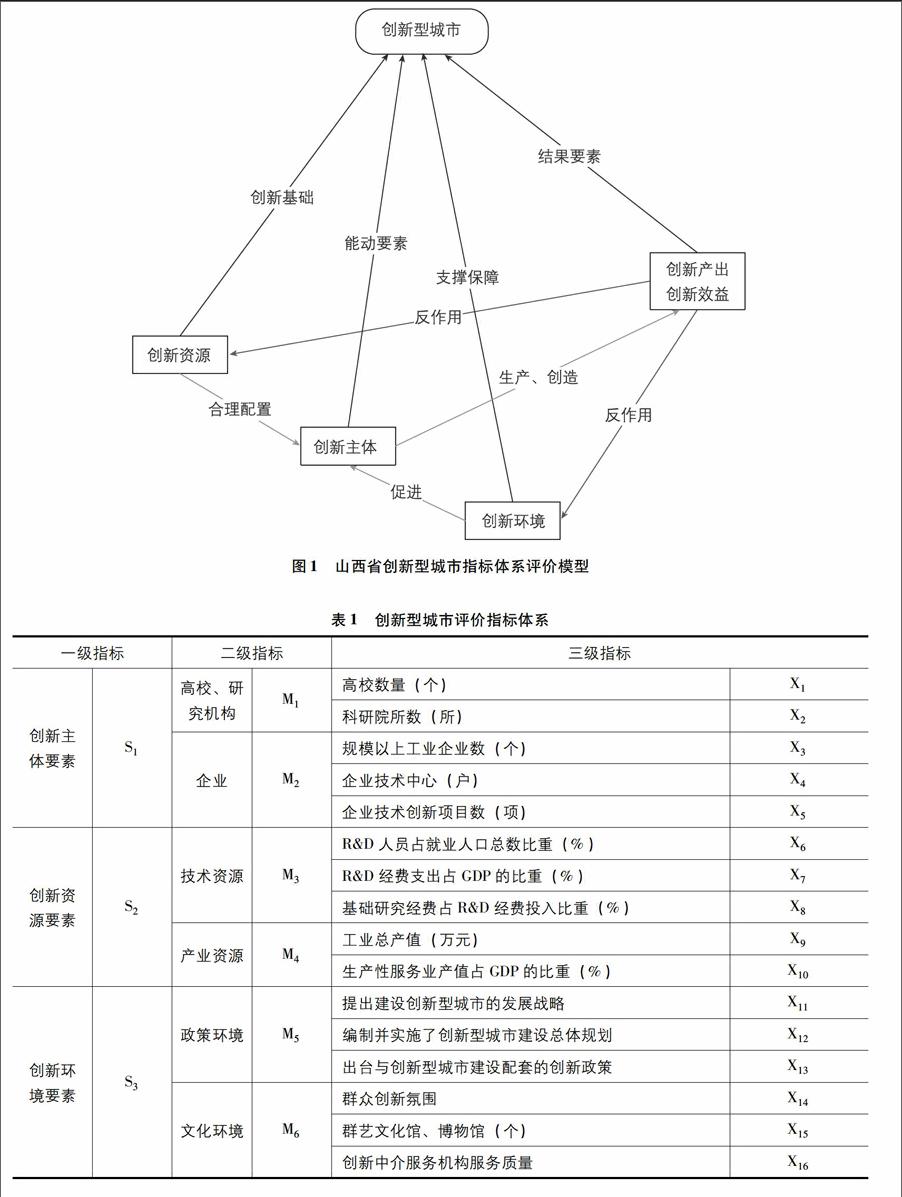

(一)創新型城市概念模型

創新主體是城市創新活動得以實現的組織機構,是創新活動的能動要素,主要包括高校、研究機構和企業。

創新資源是創新活動所需的人、財、物等的資源總和,是創新活動的基礎。主要包括人才、資金和技術以及城市所擁有的產業能力。

創新環境主要包括政策環境和文化環境等內容,經濟發展水平屬于環境的范疇,但是更側重于創新產出方面,是創新型城市的社會支持系統。

創新產出主要包括知識產出、經濟產出和可持續發展能力三個方面。創新主體、資源和環境一定程度上可以作為投入要素,創新產出就是投入的結果。

輻射帶動能力,是作為創新型城市要對周圍城市的發展起到一定的引導帶動作用,促進區域經濟發展,是創新型城市概念對其的硬性要求,也屬于結果要素。

創新主體可以將創新資源聚集和合理配置,實現創新產出和創新效益。創新環境是通過政府政策的引導、社會和人民群眾來營造的,它作用于創新主體,影響創新成果的產出。創新產出和創新效益又會反作用于創新資源和創新環境,從而促進創新主體進行創新活動。創新型城市建設的最終目的就是要通過創新主體、創新資源和創新環境等要素的投入來實現創新產出的提高以及輻射帶動效應,驅動城市、區域以及國家經濟的發展。

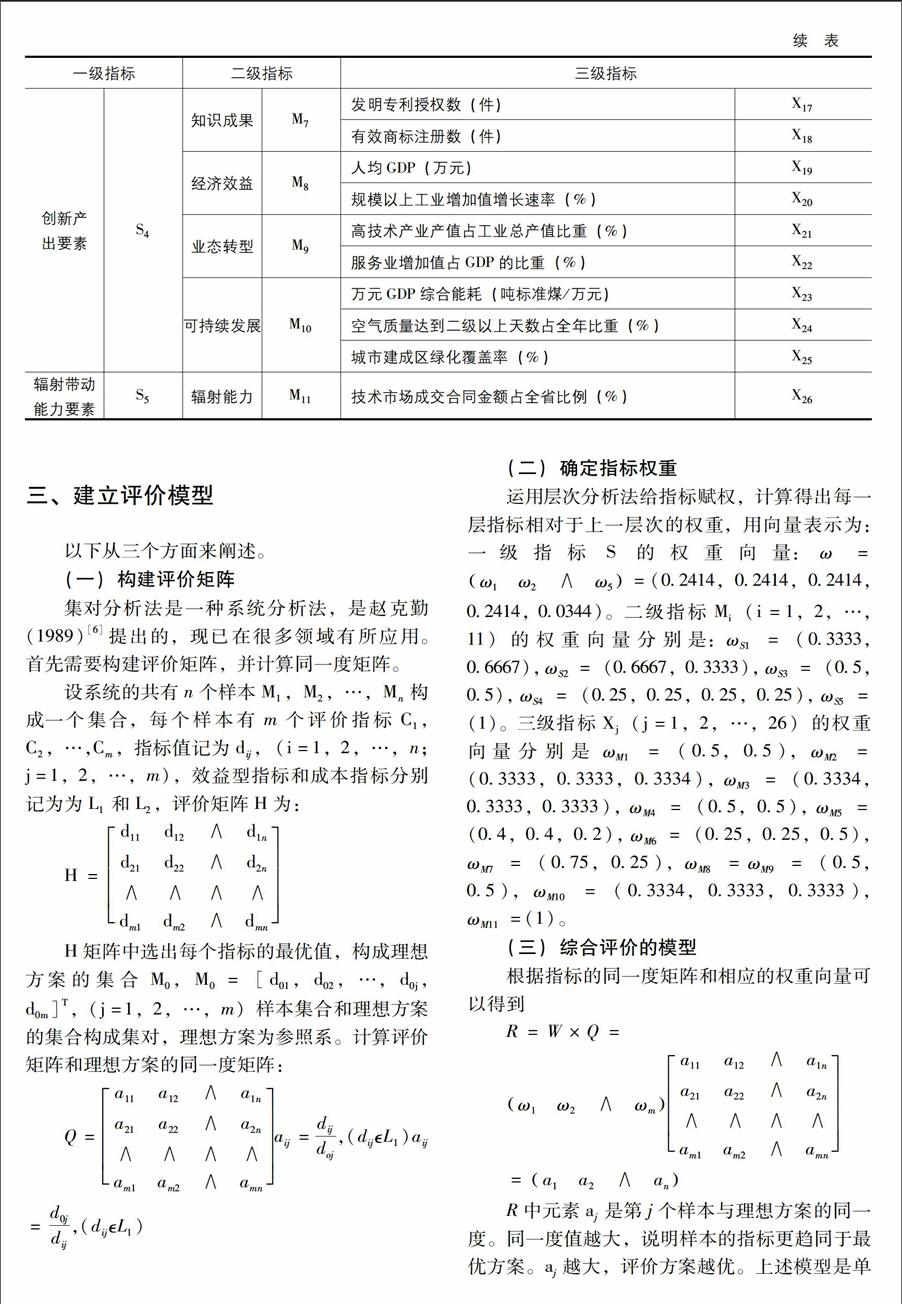

(二)創新型城市指標體系內容

根據系統性和集中性、客觀性和可控性、代表性和可比性、定性和定量相結合、引導性與符合長期利益性五個原則設計指標體系。

三、建立評價模型

以下從三個方面來闡述。

(一)構建評價矩陣

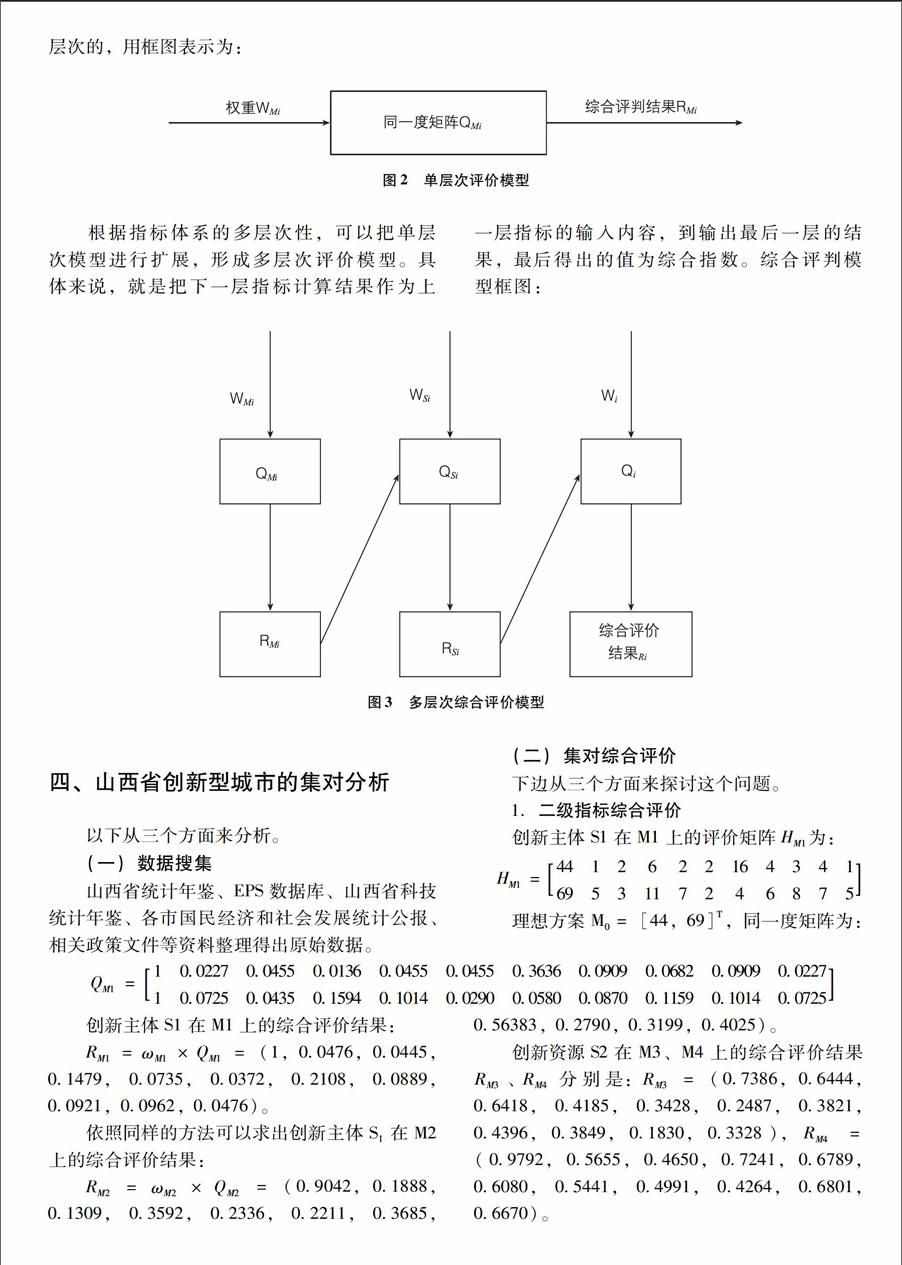

集對分析法是一種系統分析法,是趙克勤(1989)[6]提出的,現已在很多領域有所應用。首先需要構建評價矩陣,并計算同一度矩陣。

根據指標體系的多層次性,可以把單層次模型進行擴展,形成多層次評價模型。具體來說,就是把下一層指標計算結果作為上一層指標的輸入內容,到輸出最后一層的結果,最后得出的值為綜合指數。綜合評判模型框圖:

四、山西省創新型城市的集對分析

以下從三個方面來分析。

(一)數據搜集

山西省統計年鑒、EPS數據庫、山西省科技統計年鑒、各市國民經濟和社會發展統計公報、相關政策文件等資料整理得出原始數據。

(二)集對綜合評價

下邊從三個方面來探討這個問題。

1.二級指標綜合評價

2.一級指標綜合評價

把二級評價結果作為一級評價的輸入數據,以同樣的計算方法可以得出一級指標綜合評價結果。

3.綜合指數評價

把一級指標的評價結果作為創新型城市綜合指數評價的輸入內容,同樣的計算方法可得創新型城市綜合指數評價結果。

(三)結果與討論

山西省11地市創新型城市綜合排名為太原市、大同市、運城市、陽泉市、長治市、晉城市、臨汾市、忻州市、朔州市、晉中市和呂梁市。結合表3和表4對城市進行簡要分析討論。

太原市擁有較好的技術資源和產業資源,注重高技術產業和服務業的發展,在業態轉型方面取得了較好的成績。但是,忽視了對環境的保護。大同市創新主體數量較少,創新文化意識薄弱,政策導向上關注度不夠。大同市擁有良好的產業資源,投入了大量的技術資源,使得創新產出有較好的表現。臨汾市產業基礎并不薄弱,但缺乏技術投入,導致經濟發展速度緩慢,產業結構不合理,可持續發展能力差。運城市政策環境建設良好,文化環境建設處于中等水平。投入了一定的技術資源,業態轉型有進步,但發展比較粗放。陽泉市創新環境建設最佳,創新主體和輻射能力最弱,創新資源和創新產出處于中等水平。陽泉市創新型城市建設規劃明確,涉及面比較全。長治市和晉城市產業基礎良好,但缺乏技術資源投入。創新環境建設比較薄弱,經濟效益和業態轉型處于中等及中等偏下水平,可持續發展有一定的成績。朔州市擁有良好產業基礎,經濟效益好,忻州市關注技術投入,產業轉型略勝一籌;忻州注重文化環境,關注節能降耗,朔州注重政策環境,關注城市綠化建設。晉中市創新主體有數量,沒質量,缺乏創新資源。創新環境、創新產出、輻射能力均處于中等水平,但是比較關注高技術產業和第三產業的發展。呂梁市擁有一定的產業資源,其余方面很薄弱。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國科學技術部.關于進一步推進創新型城市試點工作的指導意見[Z].2012.

[2] 惠寧,謝攀,霍麗.創新型城市指標評價體系研究[J].經濟學家,2009,(2):102.104.

[3] 創新城市評價課題組.中國創新城市評價報告[J].統計研究,2009,26(8):3.9.

[4] 周晶晶,沈能.基于因子分析法的我國創新型城市評價[J].科研管理,2013, 4(專刊):195.202.

[5] 李兵,曹方,馬燕玲.基于灰色分析的城市創新能力評價研究[J].圖書與情報,2012(3):121.124.

[6] 趙克勤.集對分析及其初步應用[M] .杭州:浙江科學技術出版社,2000.

(編輯:韋京)